剑门天下壮 古法绘新篇

蜀道山水是赵勇绘画基本题材:参天古柏、溪流村庄、云山苍茫。

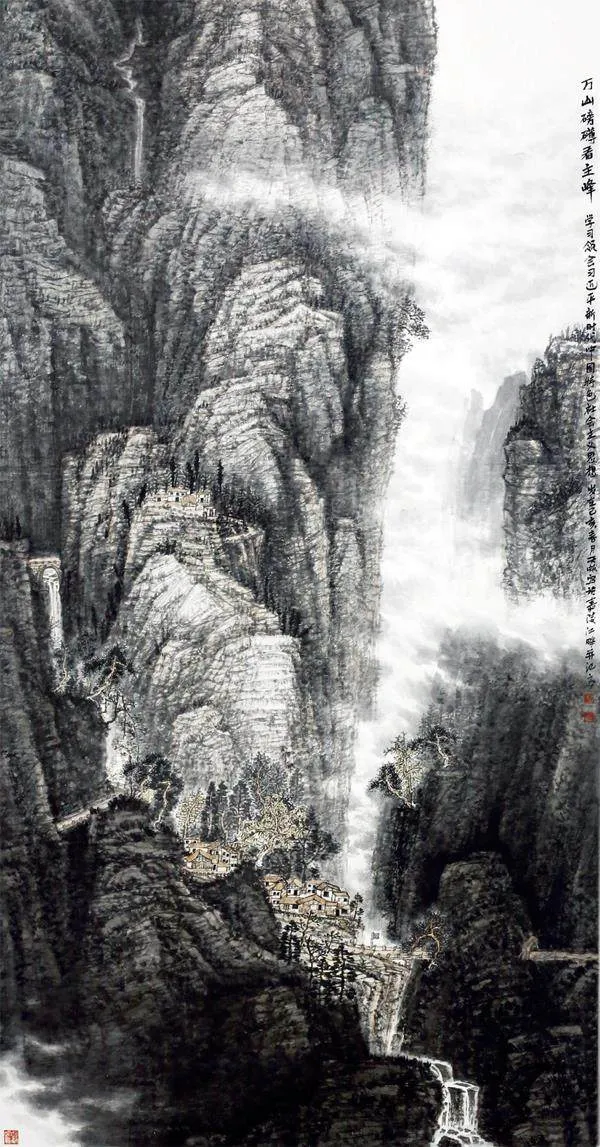

我这里要谈的是他以剑门为题材的四幅巨制:《剑门重峦叠嶂图》《万山磅礴看主峰》《蜀道人家》和《蜀道云峰秋声》。从画题看,虽然只有第一幅指明“剑门”,但从画面看其他三幅也只可能读成剑门。李白《蜀道难》、杜甫《剑门》之后,“剑阁峥嵘而崔嵬”“剑门天下壮”就成了历代诗歌、绘画表现剑阁/剑门的基本意象。赵勇沿袭了这个基本意象,但更加注重对“剑阁峥嵘而崔嵬”“剑门天下壮”的本质揭示,以绘画回应了西晋张载《剑阁铭》“是曰剑阁,壁立千仞”的文学修辞。

赵勇很可能取法了北宋范宽的《溪山行旅图》,但又有化生。同样是高远的山体,但赵勇的山体更霸气逼人,给人“不见曦月”的压迫感(见《剑门重峦叠嶂图》《万山磅礴看主峰》)。同样前景有溪流,但赵勇的溪流仅仅是“飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷”的溪流,最多溪流之上隐隐有水坝(见《剑门重峦叠嶂图》)。中景同样有建筑,但赵勇的建筑仅仅是点缀在深山密林中的建筑。远景同样是占画面2/3的山体,但赵勇的山体似乎逼得更近,与中景、前景的山体延绵一体。从构图看,赵勇把更大的空间给了山体,他更想表现的是山的形状和气质;人境是有的,但被严重压缩到只能起到点景作用的建筑里,以符号象征的方式存在于画面中。

四幅作品没有一幅使用了《溪山行旅图》那样的主山居中、纪念碑式构图。《剑门重峦叠嶂图》右实左虚,右边侧立的三座高耸入云又亲密无间的巨岩占据了大约2.5/3的画面,剩下的大约只有0.5/3的画面让给了左下角的瀑布溪流,分割出的有建筑的小丘和左上角虚出的天空或云雾,强调了山体巨大的威压。《万山磅礴看主峰》左实右虚,左边嶙嶙岩岩势拔五岳又身负建筑群落的主峰占据了大约2/3的画面,剩下的大约1/3的画面让给了右边云雾溪流分割出的伴山,隐喻了大山的胸襟和气度。《蜀道人家》和《蜀道云峰秋声图》下实上虚:前者下面的巨石、溪流、村庄、危岩、远山占据了大约9/10的画面,只把上面大约1/10的画面让给了具有装饰性的黑色的天空,暗示了大山对人类的庇护;后者下面的磊磊峰峦、绿茵红树和黛色远山占据了大约9/10的画面,只把上面1/10的画面让给了山顶的霞光,整个画面中全无人迹,只有大山与季节的对话。

当构图决定了以大山为画面主体之后,造型就必须要有骨感,要以骨法用笔刻画山石、峰峦、崖壁的结构和肌理。看似相同或相似的皴擦点染,被赵勇熟练而细致地用来完成不同的山石、不同的峰峦和不同的崖壁的造型,而且被刻画得极具个性。剑门七十二峰来自相同的地质构造,但高低大小形状并不雷同,这很可能是赵勇剑门题材的生活来源,是他画面中相似又不是的峰峦的客观基础。形成于白垩纪的剑门山石的结构和肌理不同于范宽熟悉的终南山山石的结构和肌理,这很可能影响了赵勇对表现山石的皴法的提炼。从某种意义上说,赵勇的造型手段有深刻的地理原因。

除《蜀道云峰秋声图》浅降中有青绿外,其他三幅都是水墨淡彩,大面积的水墨,点缀以淡彩,整个画面看上去像炭笔素描加点彩或者黑白照片加点彩。这样的色彩意识很可能来自两个方面的原因:首先是地理原因,“潼关无片石,剑门无寸土”,黑白灰近于剑门自然本色;其次是赵勇本人创作意图的原因,他想在黑白灰中凸显他所理解的剑门的本相,更加单纯地向读者展示他想表现的剑门的形象和气质。

总之赵勇的剑门题材是以表现大山为创作意图的,但是大山中看似不经意的点景建筑却大有深意。大面积的黑白灰中仅有的些许色彩基本上被赋予了那些点景建筑——人家、村落、水坝、隧道、桥梁,热烈、鲜艳、生动,是对这个时代的生活的讴歌,对时代精神的有力的表达,对大自然心存敬畏的同时对人类与大自然和谐相处的关系的赞美和吁请。

赵 勇

笔名天蛹,巴蜀画派影响力代表人物。四川省文学艺术界联合会第七、八届委员会委员;四川省美术家协会第四、五、六、七届理事;广元市文学艺术界联合会第五、六、七届副主席;广元市美术家协会第三、四、五、六届主席,第七届名誉主席;广元市政协书画院副院长;广元市政协第五、六届常委。