借助拉波夫叙事模式上好读后续写讲评课

为了更好地考查学生运用语言的能力,新高考引入了应用文写作和读后续写这两种写作题型。相比较而言,应用文有较固定的写作模板和常用句式,而读后续写则很灵活,没有固定的套路,因为每个故事都有其独特性,学生需要发挥逻辑性思维、创造性思维和批判性思维才能构建合理、与原文协同性高的情节。为了更好地帮助学生进行读后续写,笔者探究了如何借助波拉夫叙事模式,提高讲评读后续写的实效性,望能对广大教师有所启示。

一、拉波夫叙事分析模式概述

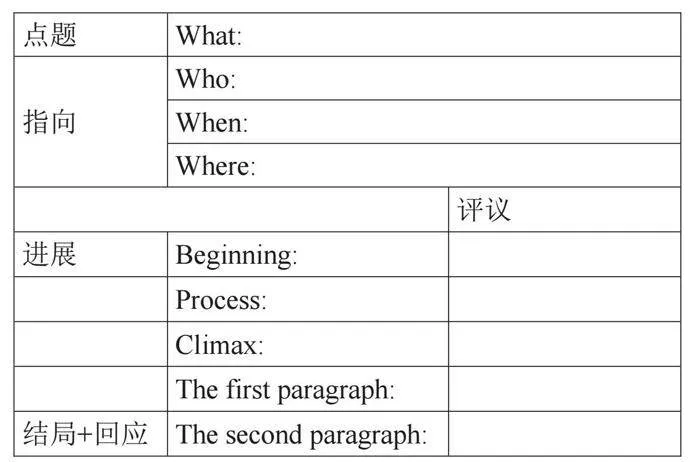

记叙文六要素是 5W(when, where, who, what,why)和1H(who),要理解给定原文必须先找出这六要素,但是光靠这些信息是没法更好完成写作任务的,教师必须引导学生从语篇类型出发,了解记叙文的行文特点,所以笔者引入了拉波夫叙事模式。拉波夫(W. Labov,1972)在他的Language in the Inner City一书中总结了有关个人经历叙事的六项要素:点题(ab-stract)、指向(orientation)、进展(complicating action)、评议(evaluation)、结局(resolution)、回应(coda)。简单来讲,点题指的是故事大意,指的是故事发生的时间、地点、人物、背景等信息;进展指的事情的发展顺序;评议指的是故事中人物对事件的看法、态度等;结局指的是故事如何收尾;回应指的是故事反映的道理。教师应该教学生从这六个要素去分析所给的故事,学会对故事抽丝剥茧,锁定关键词,抓住主题,这样才能合理预测后续内容。下面笔者将以一次具体课例阐释如何借助拉波夫叙事模式提高读后续写讲评的实效。

二、借助拉波夫叙事模式上好读后续写讲评课的实例

1.读懂给定的原文

本节课笔者借助拉波夫叙事模式,结合批改过程中发现学生习作中的错误,讲评了2023届某次模拟考试中的读后续写题,让学生了解了拉波夫叙事模式,并尝试在之后的读后续写讲评中,都用上此分析模式来提高学生读后续写的能力。

故事原文讲述了作者因为要找新的住所,而把自己的猫Baby Girl寄放在了父母家里(父母生活在另一个城市),没想到意外发生了,在作者要把猫带回自己家的前一天晚上,猫不见了,作者和爸爸找了一天都没找到,爸爸说:猫有可能被车撞死了或者被人领回家了。可是作者不相信,觉得自家的猫肯定会和自己相遇的。故事采用了倒叙手法,第一段的时间是圣诞节前夕的早上(猫丢失两周之后的时间),大雨滂沱,作者再次回到父母所在的城市,准备第二次搜寻猫,因为作者坚信:圣诞季会有奇迹发生,作者去了收容流浪猫狗的地方搜寻。作者几乎找遍了收容所的房间,却未能找到自己心爱的猫,唯一没有搜寻的房间是一个比较远的房间,那个房间收容的是刚被带进来的猫狗,爸爸再次质疑,认为Baby Girl不可能出现在那里,因为Baby Girl已经丢失两周了,原文到此结束,给出的两个段首句是“I insisted it didn’t hurt to lookand stepped into the room. ”和“Sensing their doubts, Iwas ready to prove she was my cat. ”

2.引入拉波夫叙事模式

拉波夫叙事模式是由六要素构成的,笔者根据该理论设计如下表格。并请学生以小组探讨的形式填写该表格。

点题:原文第一段就直接点明故事围绕寻找Ba-by Girl 展开的。It was Christmas Eve morning, and Iawoke with a mission: to find my lost cat, Baby-Girl.

指向:原文第一段交代了故事发生的时间when(Christmas Eve morning),最后五段交代了故事发生的背景where(at a shelter)和人物who( “I”,a staff mem-ber, Dad)。

进展:原文以倒叙的方式展开,故笔者让学生按事情的先后顺序,还原故事情节:寄放在爸妈家的Ba- by girl走丢了, “我”和爸爸寻找无果,爸爸觉得找回猫的希望渺茫,而“我”则坚信能和爱猫团聚;两周之后,在爸爸的陪伴下, “我”去收容所找猫,一开始还是无果,当“我”满怀希望,想去远处的一个房间搜寻时,“我”的爸爸再次“泼冷水”,说那个房间只收容刚被带回的猫,而Baby Girl已经走丢两周了,可“我”还是不死心。

评议:本文用不同的表达方式,进行了评议,比如说第一段作者提到了天气恶劣,但她依然坚信,能在充满奇迹的圣诞夜找回Baby Girl;再比如说第三段寻猫无果后,爸爸让“我”做最坏的打算,而“我”的反应是roll my eyes,可见“我”一点都不相信爸爸所说的话;第四段 Deep down I had this undeniable feelingthat we would be reunited one day,以及第五段 I wasdetermined to pick up my search right where I’d leftoff,都可看出“我”对找回Baby Girl的坚定;根据第五段爸爸所说的话Your cat wouldn’t be in there可以看出作者爸爸对找回Baby Girl不抱希望。

结局和回应:续写的第二段一般是给出故事的结局并升华故事的主题。

3.借助拉波夫叙事模式,讲评学生习作中的情节设计

续写的第一段属于拉波夫叙事模式中的进展部分,在这个故事中,围绕“我”进入最远的房间后,搜寻Baby Girl展开的。有的学生在习作中,写的第一句话是“我”恳求员工让“我”进去寻找,员工勉强同意,笔者问: “这样合理吗?”笔者提醒学生注意:首句已经清楚写明I stepped into the room,那么下一句应该是“我”在房间里搜寻猫,要注意句与句之间的衔接;有的学生在习作中写道: “我”找了一圈也没有找到,正想要放弃时,看到角落里的Baby girl,笔者肯定了这种设计,因为该设计能突显主人公情绪上的变化,从失望到惊喜,也提醒学生时刻用批判性思维学会评议。续写第一段的内容还需要根据第二段的首句逆向推理,所以笔者让学生判定,第二段的首句Sensing their doubts, I was ready to prove she was mycat.中出现的their指谁,因为很多学生在习作中,把their理解成了staff members。笔者让学生回到原文中,寻找原文中出现了哪些人物,出现了几个员工,学生发现原文中只提到了一个员工,故这里的their指的是那个员工和“我”的爸爸。根据第二段段首句,也可判定“我”找到了 Baby girl,那怎么找到的呢?笔者让学生联系实际,如果要找人或者找猫,本能的第一反应是干什么?学生回答:呼唤名字,学生立马明白“我”也是通过这种方式呼唤Baby girl,然后Baby girl发出回应。有的学生在习作中,写到Babygirl很抗拒“我”,不和“我”互动,笔者又问: “相处了很久的猫会因为走丢两周,而完全认不出主人吗?”学生摇头。笔者顺势提醒学生:在构思情节时,也要评议事物的属性和特点,因为故事即生活,生活即故事,要结合生活体验,才能构思出符合逻辑的情节。

根据第二段首句,可知员工和“我”的爸爸都怀疑“我”找到的猫不是Baby girl,但怀疑的原因不一样,员工怀疑是因为Baby girl走丢了两周,而这个房间里的猫是近几天被带回来的,那爸爸怀疑的原因是什么呢?按道理,爸爸认识Baby girl,怎么现在认不出来呢?笔者又提问: “原本被悉心照顾的宠物猫,在外面游荡了两周,吃不饱,会有什么变化导致爸爸认不出来呢?”学生回答: “变瘦了,变脏了”。至此,学生理清了第一段的情节。

续写的第二段属于拉波夫叙事模式中的结局和回应阶段,在本故事中,则是围绕“我”如何证明找到的猫是Baby girl展开的。学生习作中出现了各种各样的证明方式,有的学生通过讲述“我”和Baby girl之间的故事来证明,有的学生则提到“我”翻出手机里猫的照片来证明。笔者让学生探讨为什么这两种证明方式不妥,学生经过探讨发现了逻辑上的不合理性,因为讲述故事无法评判真假;照片上的猫和现在所见到的猫,外貌上完全不一样,因为连作者爸爸都认不出了,这个证明方式也是没有说服力的。笔者给学生提示: “用什么方式能证明‘我’和Baby girl相处久,有默契?”经过启发,有学生说可以用原文中提到的catcarrier;有的学生说“我”给猫发出常见的动作指令,看猫是否能完成指令;还有的学生说看“我”和猫的互动是否亲密,可见学生也慢慢学会了用批判性思维来判断情节是否合理。故事的结局很明确,就是“我”找回了丢失的Baby girl,升华的主题是只要坚持不放弃,奇迹就会降临,这也是故事要传递的正能量,突显了育人价值。至此,学生理清了第二段的情节。

本堂课,笔者先让学生读原文,知梗概,后引入拉波夫叙事模式,让学生对该模式有所了解,最后笔者根据该模式,非常细致地讲评了学生的习作(习作中出现了各种各样情节设计上的漏洞),让学生运用批判性思维,评议他们习作中的情节,同时通过启发,让学生从原文中寻找续写的线索,并结合生活经验,设计出合理的故事情节,既提高了学生的课堂参与度,又提高了读后续写的讲评实效。

(作者单位:江苏省苏州市桃坞高级中学校)