浅析复杂多模态隐喻的构建机制

【摘要】多模态隐喻作为一门新兴学科,其理论系统还不够完善,导致多模态隐喻研究出现各种问题。本文以美食纪录片《舌尖上的中国》为例,分析了其中的隐喻类型及多模态机制。随后文章借鉴已有的理论成果,构建起图像、语言、味道、气味和触觉五种模态之间的互动和隐喻机制,期望能对多模态隐喻理论系统的完善做出贡献,并为相关的创作提供帮助。文章最后展望了多模态隐喻学科发展前景,认为理论的完善是学科发展的必然趋势。

【关键词】多模态隐喻;概念隐喻;隐喻机制;纪录片

【中图分类号】H05 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)33-0124-05

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.33.036

一、绪论

1980年,Lakoff和Johnson出版了《我们赖以生存的隐喻》,这一具有划时代意义的专著突破了隐喻修辞研究的境界,首次提出了概念隐喻理论(conceptual metaphor),将隐喻定义为人类认知和思维的手段,认知语言学中的概念隐喻研究由此发端。但随着隐喻研究的深入和分化,以及人类交际模式的迅猛变化(尤其是网络交际的发展),越来越多的研究者意识到隐喻并非只作用于语言,人类并不只有语言这一种交际符号,诸如图像、触感等其他交际符号也广泛地存在于人类社会中,而且隐喻作为人类认知的手段,平等地作用于人类对任何体验意义的构建。1996年,Forceville等欧美学者开始将单一的语言隐喻研究转向多模态隐喻研究[1],此后,多模态隐喻研究(multimodal discourse studies)逐渐步入正轨。国内的多模态隐喻起步于《广告图文隐喻运作机制初探》[9],2011年《外语研究》第一期特辟专栏并刊登四篇多模态隐喻研究论文,掀起了国内多模态隐喻研究的热潮。

对于“模态”这一概念的界定是开展多模态隐喻研究的前提,Forceville认为“利用具体的感知过程可阐释的符号系统”就是模态,并根据人类的五感将模态细分为:①图像符号;②书面符号;③口头符号;④手势;⑤声音;⑥音乐;⑦气味;⑧味道;⑨触觉。[2]多模态隐喻概念的界定是相对于单模态隐喻而言的,典型的单模态隐喻,如文字隐喻和图像隐喻,都是由单一模态构建起的隐喻,即源域和目标域的呈现都由同一模态承担;而多模态隐喻必须是由两个及两个以上不同的模态构建起来的隐喻,如文字-图像隐喻,由于源域和目标域的模态呈现不同,多模态隐喻的界定也有狭义和广义之分:狭义上的多模态隐喻,源域和目标域必须由不同的模态来呈现,如Forceville在其专著《广告中的图像隐喻》中举了一部动画作为例子,在动画中,猫发出了大象的声音,他把猫称作“源域”,把大象称作“目标域”,视觉模态和听觉模态的映射让接受者产生了“猫是大象”(A是B)的认识,而广义上的多模态隐喻只需要是由两种及两种以上模态构建的隐喻,如在某些文字-图像隐喻中,源域和目标域都是由文字和图像两种模态共同呈现的。由于狭义的多模态隐喻在研究中的应用不够灵活,根据研究的需要,本文采用广义的多模态隐喻界定。

目前多模态隐喻研究仍存在着一些问题,由于多模态隐喻滥觞于Lakkof的概念隐喻理论和Forceville的图像隐喻理论,以及视觉和听觉占据人类信息接受和传播的主要地位,因此多模态隐喻研究不可避免地偏重于视觉模态(图像、文字)和听觉模态(语言),国内的相关研究也不免于此,在理论方面,国内如多模态隐喻潜势框架和文字-图像隐喻模型[6]等成果都聚焦于视觉和听觉模态;在应用方面,对广告、漫画、宣传片等语类的应用研究是多模态隐喻研究的主流。这种偏颇不仅有悖于概念隐喻理论“符号或一切艺术形式对体验意义的构建过程与语言并无二致”[3]的判断,也不符合多模态隐喻研究的初衷,更使得研究视野趋于狭窄。其次,多模态隐喻学者十分重视输出端研究,但由于多模态隐喻的理论还不够完善,导致相关研究浮于表面且主观性过强,因此,进一步完善多模态隐喻理论系统成为多模态隐喻研究的当务之急。最后,多模态隐喻研究的意义也遭到质疑,部分语言学学者认为多模态隐喻模糊了语言和其他模态的界限,是否属于语言学的研究范畴有待商榷;而一些非语言学学者则认为多模态隐喻只是将显而易见的概念用艰难晦涩的语言表述出来,其应用价值难以凸现。

着眼于现存的问题,本研究以《舌尖上的中国》第一季第六集《五味的调和》为例,通过整理影片中的隐喻,并借鉴现有的理论成果,来探讨影片中隐喻的类型以及探究图像、语言、气味、味道和触觉五种模态之间的互动机制。

二、《舌尖上的中国》中的多模态隐喻

《舌尖上的中国》是由中国中央电视台推出的美食类纪录片,而其中第六集《五味的调和》共分为“甜”“苦”

“酸”“咸”“辣”“鲜”六个章节,以各种食物和与之相关的活动为媒介,通过图像、语言、味道、气味和触觉五种模态,向观众传达各种味道内含的生活状态和情感体验。

纪录片一开始的1:15到1:35,旁白和字幕讲述道:“除了味觉和嗅觉,在中国文化里,对于‘味道’的感知和定义……还包括中国人的心。”配合食材、菜品、品尝等画面预设了纪录片的文化语境(ontext ofculture):中华文化的意识形态(ideology)和与味觉、嗅觉等体验相关的体裁(genre)[4],初步调动了观众尤其是中国观众思维里与食物和味道相关的意义潜势和媒介。随后,本集标题“五味的调和”字幕出现。

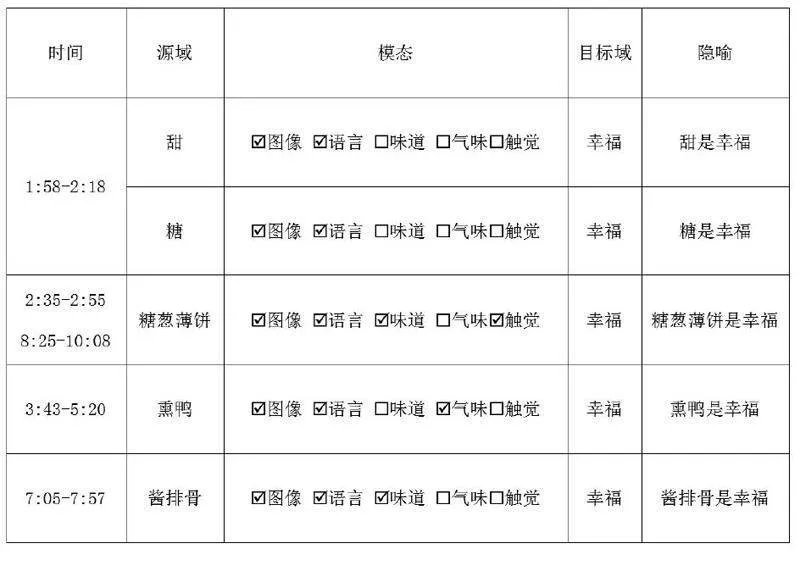

(一)甜是幸福

1:58到2:18“汉语也用‘甜’来表达喜悦和幸福的感觉……来源于……糖”的旁白与糖画、孩子的笑脸和品尝糖画的画面一同呈现,既点明了甜是糖的属性之一,又构成了“甜是幸福”和“糖是幸福”的隐喻,更重要的是设置了与糖、甜味和幸福有关的情景语境。

2:35到2:55白砂糖的画面以及相关的旁白解说,在观众思维中建立起糖葱薄饼和糖的相关性,但这种相关性过于简单,无法使观众调动起味觉的感受。8:25到10:08展示了糖葱薄饼的制作过程,包括熬糖浆、旋糖饼和拉糖葱三个步骤,进一步强化糖葱薄饼和糖之间的相关性;与此同时,此过程还展现了糖葱薄饼的质感,唤醒了观众触觉上的感受,从熬糖浆时的流质到旋糖饼时的胶质,再到拉糖葱时的硬质,最后又通过切糖葱和掰糖葱时干脆利落的画面和“吃起来更是酥脆”的语言唤起观众对糖葱脆硬触感的想象。这一部分还借手艺人“一家人团团圆圆的时候吃糖葱,表示一家人甜甜蜜蜜的意思”的感慨,构建起“糖葱薄饼是幸福”的隐喻,结合之前已建立起的相关性和隐喻,使得观众切实感受到糖葱甜蜜的味道,从而构建起包含图像、语言、味道和触觉四种模态在内的“糖葱薄饼是幸福”的多模态隐喻。对于糖葱的气味,影片的模态呈现十分干瘪,仅有“闻着喷香”这一句旁白,单一的模态和匮乏的信息使观众难以想象糖葱薄饼的气味,隐喻也因此无法建立。

与糖葱薄饼对嗅觉唤起的失败相比,“甜”这一章节对熏鸭甜蜜气味的呈现就十分成功。3:43烟雾缭绕的画面和“门前这个木桶散发出的甜蜜烟熏味”的旁白,从图像和语言两个模态初步唤醒了观众对熏鸭甜蜜气味的期待。4:13影片展示了腌制熏鸭的酱料,并解释了其中最主要原料是红糖,从而建立起熏鸭和糖之间的相似性。5:05展示了熏鸭的过程并解释了用含有糖分的甘蔗渣来熏鸭,可以使鸭皮有甜味,再加上甘蔗渣燃起的烟雾画面,让观众似乎身处熏鸭的烟雾之中,极大程度地激起了观众对甜蜜气味的想象,再结合“甜是幸福”的隐喻,构建起包含图像、语言和气味三种模态在内的“熏鸭是幸福”的多模态隐喻。

在“甜”这一章节中,酱排骨对观众味觉的刺激是最为强烈的,这要归功于其隐喻建构的复杂性和完整性。7:05到7:35旁白介绍酱排骨浓重的偏甜口味,以及制作酱排骨时糖分占食材重量的十分之一,并配上砂糖、酱汁和熬制酱排骨的图像,通过图像和语言两种模态建立起酱排骨与糖之间的紧密关系。但最为关键的,是7:55出现的食客品尝酱排骨的画面:美丽的女性食客把酱排骨放入口中认真品尝,并面带笑意,传递出幸福的情感,直接与“幸福是甜”这一关键隐喻相呼应,且“品尝”是与味觉联系最为密切的行为,因此观众关于甜味的味觉被极大程度地调动起来,“酱排骨是幸福”的多模态隐喻也随之建立。

(二)苦是苦尽甘来

12:08到14:00旁白“中国人善于吃苦,是因为苦味背后,蕴含着更加丰富的味觉感受”,配合苦瓜、绿茶、香叶、豆蔻等风味各异的苦味食材的画面,阐释了苦味独特又复杂的味觉体验;随后影片表明苦味存在于陈皮中,并配上了陈皮的画面,点明了苦是陈皮的属性,以及“苦中回甘”是苦味和陈皮口味的内涵。但由于信息量太少,此时的“苦味”仍是概念意义上的,观众对苦味的味觉感受并未被唤起。18:02到18:11“苦尽甘来,是中国人在味觉上对苦的辩证”的旁白构建起“苦是苦尽甘来”的隐喻,结合前面对苦味和陈皮相关性的描述,又构成了“陈皮是苦尽甘来”的隐喻。虽然感官未被调动,但观众还是被引入与陈皮、苦味和苦尽甘来相关的情景语境。

16:03到16:32展示了陈皮鸭的制作过程,陈皮从放在鸭子上,到出炉后消失的画面,再结合“陈皮已不见踪影,但它的香气却完全渗入鸭肉”的旁白,传达出陈皮鸭有陈皮的味道这一信息,构建起陈皮鸭和陈皮之间的相似性。16:45到17:58影片通过旁白“童年给他留下的,是辛苦的回味”和“如今,阿伦已有了稳定的工作和收入”以及厨师的自述“穷人的孩子早当家”和“辛苦,当然讲就是累的,但是另外有一份满足感”讲述了他和陈皮鸭之间的复杂故事和苦尽甘来的人生体验,与苦味丰富的味觉感受和文化意义相呼应。至此,观众从视觉、听觉和情绪等方面均接受到了苦的信息,唤起了自己关于苦味的味觉体验,包含图像、语言和味道三种模态在内的“陈皮鸭是苦尽甘来”的多模态隐喻最终构建成功。

但“苦”这一章节却有着一些问题,如对气味模态和触觉模态的忽视。关于气味,影片仅在12:30有一闪而过的嗅陈皮的画面;关于触感,影片仅在16:34有“酥烂绵软的口感”这一句旁白,这种敷衍的处理方式让观众几乎无法获取关于苦涩气味的信息,也不可能想象到酥烂绵软的触感。

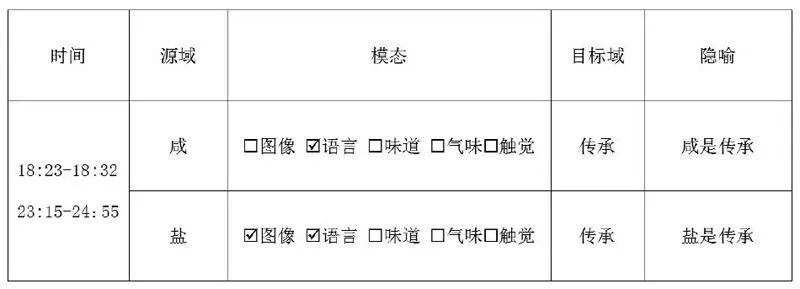

(三)咸是传承

18:23到18:32影片直接以“咸的味觉来自盐”的旁白和盐粒的画面作为本章节的开头,点明了咸是盐的属性;23:15到24:55讲述了客家人和盐之间的文化渊源,并借盐农之口,传达了“盐是历史,说来说去我们是保护历史”的关键信息,构建了“咸是传承”和“盐是传承”的隐喻,并建立起与盐、咸味和传承有关的情景语境。

21:37到23:05展现了盐焗鸡的制作过程,炒盐、盐焗的画面,加上旁白对盐重要性的阐述,将盐和盐焗鸡紧密联系在一起,影片随后展示了撕碎盐焗鸡的动态过程,以及卷曲或舒展的鸡皮画面,并伴随着“紧致弹性鸡肉变得紧致而富有弹性”的旁白,成功地唤起了观众对盐焗鸡口感和触感的想象。但相比于前几个较为成功的隐喻,“咸”这一章节就相形见绌了,盐焗鸡仅仅展示了食材和食物本身,并未展现出盐焗鸡这道菜品与“传承”有关的文化内涵和情绪价值,因此“盐焗鸡是传承”的多模态隐喻无法建立。

(四)酸味隐喻的空白

26:40随着“中餐里的酸味,大多由醋带来”的旁白和醋的画面一同呈现,影片点明了酸味是醋的属性。

“酸”这一部分的菜品对味道模态的呈现是十分失败的,不管是蟹黄汤包还是镇江肴肉,都是用直白的旁白解说和食物与醋粗暴结合的画面来呈现酸味,这使得观众对酸味的感知十分薄弱。尽管味道上的呈现不尽人意,但对于醋这一食材的气味呈现,影片却做得极为优秀。27:19展示了镇江香醋的酯化阶段,旁白讲解道:“这个过程就是产生香味的秘密。”配合香醋制坊内雾蒙蒙的画面,几乎让人感觉身处坊中,强烈地刺激了观众对醋气味的想象。然而,由于影片自始至终都没有挖掘酸味的文化内涵和情绪价值,因此不管是酸味还是镇江香醋,与之相关多模态隐喻都无法建立。

(五)辣是热情

29:44到30:31,影片用“泼辣”来形容四川妇女开朗、坚韧、果断的性格并配上妇女辛勤劳作收获辣椒的图像,随后又强调了辣味热烈刚猛的独特味道,建立起“辣是热情”的隐喻。30:40到31:00“辣……而是口腔的一种焦灼感”和“辣原本是辛,泛指一切刺激性的味道”的旁白和干辣椒和花椒的画面,点明了辛辣是辣椒和花椒的属性,同时构建起“辣椒是热情”和“花椒是热情”的隐喻,设置了与辣椒、花椒、辣味和热情洋溢有关的情景语境。

34:20到35:30影片展示了四川豆瓣酱的制作过程,并用“凝结了四川人浓厚的乡情”的旁白和陈婆婆为儿女制作豆瓣酱的故事,表现了热烈浓厚的亲情,构建起“豆瓣酱是热情”的多模态隐喻,但这部分偏重于对感情内涵的阐释,压缩了有关辣味信息的内容,导致观众的味觉感受无法充分调动,因此这里的隐喻只局限于图像和语言两种模态。与对豆瓣酱味道的处理不同,影片对麻辣火锅味道的呈现十分成功。37:14到38:22通过旁白的讲述和画面的呈现,观众可以直观认识到重庆麻辣火锅底料是如何用花椒、辣椒等辛辣调味料炒制而成的;与此同时,影片还通过旁白介绍了重庆食客率真泼辣、风风火火的性格,并展示了烟雾缭绕的用餐环境以及食客聚餐时的火热场景和满头大汗的品尝状态,既唤起了观众对辣味的味觉和嗅觉感受,又呼应了“辣是热情”的隐喻。从食材原料展示到食客品尝状态,影片从图像、语言、味道和气味四种模态构建起“麻辣火锅是热情”的多模态隐喻。

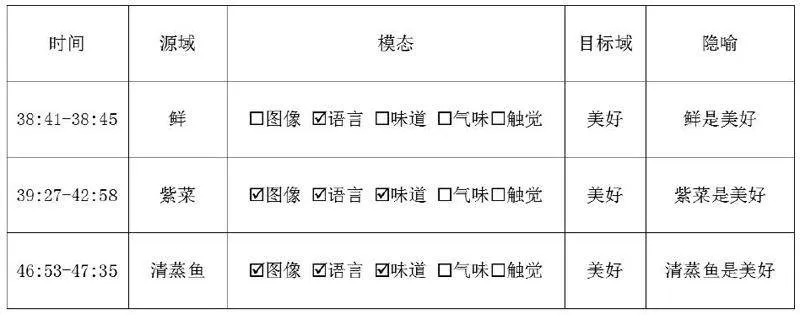

(六)鲜是美好

38:41到38:45以旁白“润物细无声……鲜味的美好”开场,构建起“鲜是美好”的隐喻,并将观众引入与鲜味、美好有关的情景语境。

39:27到42:58展示了紫菜从采摘到制作的过程画面,并说明鲜味由此产生,建立起紫菜和鲜味之间的相似性;随后影片将渔民一杯酽茶加一块烤紫菜的休闲方式展现出来,再由旁白解说他们的生活恬淡宁静,透露出紫菜所带来的美好,从而与鲜味与美好之间的联系相呼应,从而构建起包含图像、语言和味道三种模态在内的“紫菜是美好”的多模态隐喻。43:08到43:13影片借旁白“鲜在中文里最初的意义是指未经人工烹饪的生鱼的滋味”点明鲜味是新鲜的鱼的属性。44:21到44:32通过“高温迅速抑制了鱼肉中汁液的流失,锁住了鲜味”和“鱼皮爆裂,说明鱼极为新鲜”的旁白,以及鱼皮爆裂的画面,让观众对鲜味的味觉体验完全被调动起来。46:53到47:35旁白“鲜……最玄妙的境界”和“回归质朴本真的平淡生活”和“鲜是美好”的隐喻相呼应,使观众通过清蒸鱼这一菜品感受到生活的美好,构建起包含图像、语言和味道三种模态在内的“清蒸鱼是美好”的多模态隐喻。

三、复杂模态的互动及隐喻机制

通过对纪录片的分析,可以发现,构建包含味道、气味、触觉模态在内的隐喻并不是一蹴而就的,而是通过一系列隐喻的接力和合力来完成的,其原因有以下几点:

第一,味道、气味、触感信息的承载媒介完全不同于图像和语言信息的承载媒介,前者往往是由实体作为媒介,如食物、气味分子,而后者则mId8Sc8MwnP3AhpK/AcwSGYo2O66GCA39s8rQbM7CvE=大多由虚体作为媒介,如图片、声音。

第二,味道、气味、触感信息的传递方式和图像和语言信息的传递方式有很大差别,前者总是以物理上的接触传递信息,如吃美食、闻气味,后者却在传递信息时却不需要物理接触媒介,因此这类隐喻的构建更加简单直接。

第三,不同模态之间的间离,导致复杂多模态隐喻的建构需要更大程度地调用人脑中的意义潜势,如与味道相关的情绪、行为、画面等,并借此完成对人味觉感官的唤起。

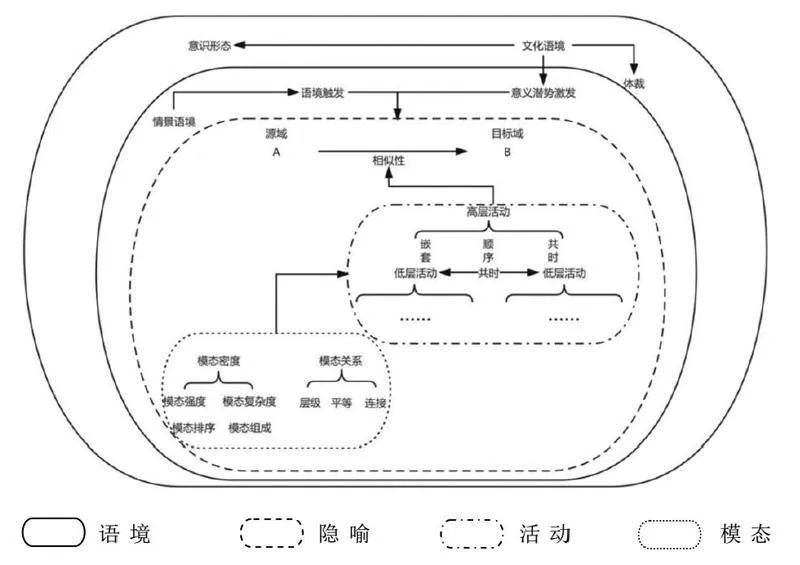

模态的复杂,使与之相关的隐喻构建机制区别于传统的隐喻,呈现出链式的工作逻辑,而“活动的接力”和“模态的合力”就是其机制的主要构成部分,要理解此类隐喻的构建机制,就必须了解活动(action)和模态密度(modal density)这两个概念。

(一)活动

活动是多模态互动分析的基本单位,分为高层活动 (higher-level action)、低层活动(lower-level action)和凝固活动(frozen action)三种[5][8],由于凝固活动往往被与之最相关的高层或低层活动赋值,因此本文的研究将其直接归入高层或低层活动。高低层级的区分是相对而言的,例如上文对“糖葱薄饼是幸福”这一隐喻的构建中,“(品尝)糖葱薄饼”相较于“(制作)糖葱薄饼”来说是高层活动;“(制作)糖葱薄饼”相较于“(品尝)糖”和“(品尝)甜味”来说也是高层活动。一般来说,高层活动的模态呈现更加多样、意义表达更加丰富,且距离目标隐喻更加接近或本身就是目标隐喻的一部分,而低层活动大都意义单纯且与目标隐喻保持间接关系,它们的模态呈现相对简单,甚至可以用单模态来呈现,如上文构建“(品尝)鲜味”这一低层活动时,仅用了语言这一种模态。高层活动往往是由数个低层活动支撑起来的,关于其中的相对关系,我们可以借鉴对高层活动结合形式的分类方法[5],将高层活动和低层活动之间的关系分为嵌套和顺序和共时三种,其中共时关系也存在于同层次的活动中,例如在“(品尝)陈皮鸭”这一高层活动和“(制作)陈皮鸭”的低层活动有着顺序的关系;而“(制作)陈皮鸭”则嵌套着“(品尝)陈皮”和“(品尝)苦味”这两种更低层次的活动,同时这两种低层活动又有着共时的关系。

(二)模态密度

模态密度可以体现为模态强度(modal intensity)和模态复杂度(modal complexity)两种形式[5]55。模态强度指在互动过程或隐喻构建中某种模态的重要程度,受语境等多重因素的影响,高强度模态的呈现直接关系到活动能否开展以及隐喻是否能够构建成功。

例如在“辣是热情”这一章节中,辣味的味道和气味是强度最高的模态,但在“豆瓣酱是热情”这一隐喻中,豆瓣酱的味觉信息内容过少,对观众味觉感受的唤起较弱,因此“(品尝)豆瓣酱”这一活动无法开展,“豆瓣酱是热情”的隐喻也只能被局限在图像和语言两种模态。模态复杂度是指某一活动或隐喻中模态种类的呈现情况,一般来说,模态复杂度越高,活动的开展就越是稳定,隐喻的构建就越是成功,例如在“麻辣火锅是热情”这一隐喻中,影片共呈现了图像、语言、味道和气味四种模态,复杂的模态让观众对其隐喻的认知更加清晰。模态之间的结构配置,包括模态的组成、排序和模态之间关系三方面特征[5],模态的组成指模态的种类构成;模态的排序,指模态权重的大小顺序,受模态强度的影响;模态之间的关系,则可以分为层级、平等和连接三种,如在“紫菜是美好”的隐喻中,共有图像、语言和味道三种模态,其中图像和语言模态是平等关系,图像、语言模态和味道模态是连接和层级的关系。

(三)复杂模态互动和隐喻机制浅析

弄清楚模糊的概念后,我们依据多模态隐喻的运作方式[7]和多层次多模态互动分析综合框架[5],初步探明了图像、语言、味道、气味、触觉五种模态之间的互动和隐喻机制。

四、结语

作为一门新兴学科,多模态隐喻理论在很多方面都需要完善,探究复杂的多模态互动机制以及相关隐喻的构建方法,是多模态隐喻研究不能回避的问题,本文的研究一方面是为多模态隐喻理论体系的进一步完善做出贡献,另一方面也能够帮助如美食宣传片、食品商业广告等与之相关的创作。但本文的研究成果仍有不足,首先是研究缺少实验数据支撑,本文仅用一集纪录片作为研究素材,导致最终的成果在理论层面和实际应用中仍然不够客观;其次是研究成果方面,其内部各要素之间的关系仍有一些模糊区域,如模态密度和隐喻构建效果之间是否呈现彻底的正相关关系,这些问题都需要进一步的实验和应用分析来解决。

多模态隐喻是一门具有显著开放性和交叉性的领域,因此其理论系统的构建过程必定是漫长而困难的,但这也使得相关研究的视角十分多样,展望未来的多模态隐喻研究,其理论系统的完善是必然的趋势。

参考文献:

[1]Forcevilie C.Pictorial metaphor in advertising[M].London:Poutledge,1996.

[2]张芳.认知视角下多模态隐喻意义的动态构建——以一则银行广告为例[J].济宁学院学报,2013,(03).

[3]Lakoff G,Johnson M.Metaphors we live by[M].Chicago:The University of Chicago Press,1980.

[4]Martin,J.English Text:System and Structure[M].Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,1992.

[5]张德禄,王正.多模态互动分析框架探索[J].中国外语,2016,(02).

[6]冯德正.多模态隐喻的构建与分类——系统功能视角[J].外语研究,2011,(01):24-29.

[7]Panther,K-U.Metonymy as a Usage Event[G]//G.Kristiansen,M.Achard,R.Dirben&F.Ruiz de Mendoza.Cognitive Linguistics:Current Applications and Future Perspectives.Berlin&New York:Mouton de Gruyter,2006.

[8]Norris,S.Identity in(Inter)action:Introducing Multimodal Interaction Analysis[M].Berlin and New York:Mouton de Gruyter,2011.

[9]曾立.广告图文隐喻运作机制初探[J].外语与外语教学,2004,(06):11-14.