经说与现实之间:西魏官制的改革历程

[摘 要]尽管从民族政策、政局变动、北族传统等观察角度出发,都可以对西魏北周进行官制改革的原因有所发覆,但不可忽视的是,西魏末年成立的六官体制,处于一个长期制度调整的延长线上,这一过程有着阶段性的重心变化。出于裁撤冗官的目的,大统十二年的省并尚书省郎曹改革为西魏的制度调整打上了现实主义的烙印。两年后,由全面推崇周制引发的依《古文尚书·周官》进行的高层官制调整,开始将改革方向引向《周礼》,其理论色彩逐渐凸显。经过废帝三年成立的九命体系的酝酿和铺垫,依《周礼》设计而成的六官体制在恭帝三年问世,吸收了此前的改革成果,兼顾了职能归并的现实需要和恢复周制的托古追求。

[关键词]西魏北周;周礼;六官体制;大统十二部;古文尚书

[中图分类号]K239[文献标识码]A[文章编号]05830214(2024)10000516

北魏永熙三年(534年),盘踞关中的宇文泰,迎接从高欢手下逃出的孝武帝元修入关,旋即将其弑杀,另立文帝元宝炬,创建西魏王朝。这一政权后来被北周取代,造就了魏晋南北朝的历史出口阎步克:《波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》,北京:北京大学出版社2017年版,第209~213页。。为团结关中胡汉群体,与东、南二敌相抗,宇文泰执行“关中本位政策”③ 陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿 唐代政治史述论稿》,北京:生活·读书·新知三联书店2015年版,第198、20页。,进行了一系列改革。其中,成立于西魏最后一年(恭帝三年,556年),仿《周礼》而以天、地、春、夏、秋、冬六官统摄中央政府的托古改制之举,无疑是中国古代王朝复古潮流的一个波峰,为古今学者所瞩目。历来的研究从多种角度剖析此番改革的原因与目的,但对其作为整个西魏职官制度改革之最后一环的性质,学界的认识尚有模糊不清之处。本文试图将西魏官制的改革历程作为考察对象,分析其如何受到经说理论与现实政治需求两方面的影响而进行阶段性的制度调整,并最终依《周礼》设计六官体制,奠定北周的职官架构。为实现这一研究目标,首先便要对学术史有所回顾。

一 西魏北周托古改制的原因

作为北魏末年六镇之乱催生的割据政权,西魏北周面临着如何在自身所代表的胡化势力与积淀颇深的汉化传统之间取得平衡的问题,两股潮流左右着政策的制定和执行,有时便会呈现出矛盾的面貌。借用陈寅恪的语汇,他们在有限度地利用“六国阴谋之旧文”即《周礼》改革中央政府时,也毫不掩饰地推行“塞表鲜卑之胡制”③,恢复胡姓、拜祭胡天、说鲜卑语等都是其明证恢复胡姓,见令狐德棻:《周书》卷二《文帝纪下》:“魏氏之初,统国三十六,大姓九十九,后多绝灭。至是,以诸将功高者为三十六国后,次功者为九十九姓后,所统军人,亦改从其姓。”(北京:中华书局2022年版,第36页)拜祭胡天,见魏征:《隋书》卷七《礼仪志二》:“后周欲招来西域,又有拜胡天制,皇帝亲焉。其仪并从夷俗,淫僻不可纪也。”(北京:中华书局2020年版,第163页)说鲜卑语,见魏征:《隋书》卷四二《李德林传》:“武帝尝于云阳宫作鲜卑语谓群臣。”(第1356页)。两者基本不相混杂,都统合于西魏北周的治国术之中。南宋郑樵就曾敏锐地发现了这一现象:

后周宇文氏以其起于夷虏,故欲变夏为夷,以夷为贵也。然官制一遵三代,而姓氏用夷虏,何相反之如是郑樵:《通志》卷三〇《氏族略》,清乾隆十二年武英殿刻本,第14页b。?

为什么汲汲于“变夏为夷”的宇文氏,会采取“官制一遵三代”这样的“汉化”措施呢?郑樵提出的疑问触及了胡化与汉化的关键,但他没有给出合适的答案。其他古代学者则往往从宇文泰的政治行动中理解其托古改制的意义,认为他行用周制,无非是为了自己的野心,与王莽是一丘之貉。如南宋叶适认为:“王莽篡而作《大诰》,泰用《周礼》亦然,岂从周之伪者固当尔耶?”叶适:《习学记言序目》卷三五《周书》,北京:中华书局1977年版,第521页。明末清初人王夫之认为:“法先王而法其名,唯王莽、宇文泰为然。莽之愚,刘歆导之;泰之伪,苏绰导之。自以为《周官》,而《周官》矣,则将使天下后世讥《周官》之无当于道,而谓先王不足法者,非无辞也,名固道法之所不存者也。泰自以为周公,逆者丧心肆志之恒也;绰以泰为周公,谄者丧心失志之恒也。”王夫之:《读通鉴论》卷一七《敬帝》,北京:中华书局1975年版,第514页。

陈寅恪则接续郑樵,从胡化、汉化的角度思考宇文泰托古改制的原因。他认为,“泰以少数鲜卑化之六镇民族窜割关陇一隅之地,而欲与雄据山东之高欢及旧承江左之萧氏争霸,非别树一帜,以关中地域为本位,融冶胡汉为一体,以自别于洛阳、建邺或江陵文化势力之外,则无以坚其群众自信之心理。此绰所以依托关中之地域,以继述成周为号召,窃取六国阴谋之旧文缘饰塞表鲜卑之胡制”陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿 唐代政治史述论稿》,第20页。。面对“少数鲜卑化之六镇民族”带来的胡化浪潮,只有发掘关中地域独有的华夏文明历史资源,加以中和,才能“融冶胡汉为一体”,从而落实关中本位政策,塑造关陇集团。王仲荦从其说,认为西魏北周建立六官制度,“通过这类形式上的改组,能够获得华夏正统文化继承者的称号,并藉此取得中原地区汉族大地主阶级的拥护和归向”王仲荦:《北周六典·前言》,北京:中华书局1979年版,第2页。,将陈寅恪的看法申说得更为清楚。

日本学者宫崎市定认为,宇文氏的胡化政策等于是“宣言要回归北魏立国的精神,如此一来,汉人便无立足之地了。为了与此相对抗,出现了回归夷夏未分离的远古周代之制的方案”宫崎市定著,韩昇、刘建英译:《九品官人法研究:科举前史》,北京:中华书局2008年版,第301页。。川本芳昭认为,“西魏、北周多采周礼,且尊之为国家的指导理念,另一方面却重新捡起北魏孝文帝时代已被废弃的胡姓……前者可谓汉化路线,后者为胡化路线,因而是相互矛盾的政策。这让很多史家都十分费解”,其实,“乍一看很矛盾的政策,之所以能在现实中发挥作用,是因为一个胡汉融合的、崭新的中华世界已经出现,在那里即使同时开展这些措施也不会有违和感。西魏、北周采用周礼这一遥远的上古政治思想作为指导理念,而不以魏晋作为模范,此两者是相互关联的”川本芳昭著,黄桢、张雨怡译:《魏晋南北朝时代的社会与国家》,上海:复旦大学出版社2022年版,第31~32页。。日本学者重视北族统治者为调和胡化与汉化而建设崭新中华世界的努力,与陈寅恪的看法殊途同归。

与此同时,叶适、王夫之所代表的从政治史角度切入的传统,也得到了后来学者的回应。谷川道雄认为,北周采用《周礼》,有着改变西魏时期皇帝与霸府分权的“政权二重形态”,赋予其统一秩序的目的,即利用改制的机会将行政权力向实权拥有者集中谷川道雄著,李济沧译:《隋唐帝国形成史论》,上海:上海古籍出版社2018年版,第298页。。内田吟风认为,宇文泰奉行六官,是为了利用宇文氏源出神农氏、与姬周关系密切的文化符号,并借此机会铲除与其不和的旧势力内田吟风:《北亚史研究:鲜卑柔然突厥篇》(内田吟風:『北アジア史研究:鮮卑柔然突厥篇』),京都:同朋舍1975年版,第258页。。大川富士夫认为,宇文泰的极端汉化政策只是一种表面的汉化政策,真实的目的是为强化西魏军队而笼络汉族豪右,所以才奉行了儒教古典主义。而施行原本流于空想的《周礼》六官体制亦不是为了益国利民、便时适治,其真正的目的在于塑造儒教信奉者的形象,以此为借口扩充己方势力、打压反对势力,逐渐取得帝王权力大川富士夫:《西魏时期宇文泰的汉化政策》(大川富士夫:「西魏における宇文泰の漢化政策について」),《立正大学文学部论丛》7,1957年,第66~87页。。吕春盛注意到宇文泰在大统末年逐步引入六官制度的过程,也是北镇人物渗入朝廷高层、取代追随魏帝势力的过程吕春盛:《关陇集团的权力结构演变:西魏北周政治史研究》,台北:稻乡出版社2002年版,第107~109页。。同时,他将六官制度全面成立的恭帝三年时的高层官员列表,发现六官之长均为领兵的柱国大将军,“显示西魏军事权与行政权结合的军事国家本质”,而小冢宰、小司徒等六府次官全是宇文泰的亲信人物,对各府长官有牵制的作用,宫伯、武伯、兵部等涉及军事的职位也为宇文泰亲信把持,起到监视朝廷的作用,其他中大夫一级的官员中也有相当多的宇文泰亲信B12 吕春盛:《关陇集团的权力结构演变:西魏北周政治史研究》,第154~158、153~154页。。石冬梅认为宇文泰之所以建立六官制度,是为了笼络与其比肩的大将赵贵、独孤信等人,“他要分一部分权力给六柱国,而一般的官职已不能满足六柱国的要求,故只能将中央机构合并为六官,以六柱国分司”,而“宇文泰实行六官制的根本目的不是标榜所谓神州文化正统”石冬梅:《论北周的御正和内史》,《唐都学刊》2006年第2期,第113页。。薛海波亦认为,“宇文泰行六官,其实质是要将宇文氏宗亲和亲信全面安插到西魏朝廷掌权,彻底清除朝廷中的魏室势力,是‘有实无名’的篡位之举”薛海波:《六官与西魏北周政治新论——以武川镇豪帅在中央官僚体系地位变化为中心》,《史林》2016年第4期,第65页。。

也有学者在政治史脉络之外,从社会与制度改革的角度思考西魏北周官制改革的意义。六官体制推行的同时,士族门阀、九品中正等旧的贵族体系也被抛弃了早在大统七年,西魏便发布了由苏绰执笔的“六条诏书”,其中第四条为“擢贤良”,文中写道:“今之选举者,当不限资荫,唯在得人。苟得其人,自可起厮养而为卿相,伊尹、傅说是也,而况州郡之职乎。”(令狐德棻:《周书》卷二三《苏绰传》,第424页)可见打破旧有的士族选任体制是宇文泰君臣长期的追求。在六官体制中,虽有流内流外之别,但已经实现了选无清浊,流外也可转入流内。。陈寅恪认为,“北朝自魏孝文以来,极力摹仿南朝崇尚门第之制,而苏绰实亦即宇文泰不尚门资之论,其在当时诚为政治上一大反动”陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿 唐代政治史述论稿》,第106页。。宫崎市定也提到,“北周采取了全然不同的态度,全面否定贵族制度”⑦ 宫崎市定:《九品官人法研究:科举前史》,第301、337页。,而这一“排斥贵族主义,大胆地标榜军阀官僚主义”的精神也对隋唐产生了影响;隋代的地方制度、选举制度改革破坏了贵族制度,而唐代虽没有这么露骨,但扶植官僚制、排斥贵族制的倾向没有改变⑦。谷川道雄进一步认为,西魏北周建立了全新的府兵制国家,在这一体制中,基层的汉人没有被排斥,而是与胡人城民实现了结合,从而支撑起胡汉一体化的隋唐政权。同时,在上层,身处乡党共同体的贵族受舆论和公义的约束,打破门阀主义和士庶之别的“开放的贵族制”又使得庶民阶层有了参加政治的可能,也与贤才主义和后来的科举制发生了联系B13 谷川道雄:《隋唐帝国形成史论》,第1~17、405~422,305页。。具体就六官体制而言,富田健市引申宫崎市定的理论,亦认为宇文泰依《周礼》改制不仅仅是为了复古,其真实目的是打破自北魏孝文帝以来崇重门阀的官制体系富田健市:《关于西魏北周制度的一个考察——特别是其与〈周礼〉的关系》(富田健市:「西魏·北周の制度に関す一考察特に『周礼』との関係をめぐって」),《史朋》12,1980年,第11页。。王小甫也认为宇文泰用《周官》制度,“在解决内迁北族生存生活、融入华夏社会(身份认同和文化转变)问题的同时,冲击荡涤了‘魏晋以来门第之政治社会制度风气’,推动了华夏文化的更新和社会的演进”王小甫:《宇文泰“关中化”政策及其对华夏文化发展的影响》,《民族研究》2018年第5期,第98页。。

还有研究从制度史的角度分析六官体制成立的原因。吕春盛便关注到《周书·文帝纪》中“初,太祖以汉魏官繁,思革前弊”令狐德棻:《周书》卷二《文帝纪下》,第36页。的目的化表达,认为宇文泰政府面对的问题不仅是“汉魏官繁”,更有大丞相府、大行台、中央朝廷几套班子叠床架屋的情况,“宇文泰一方面派北镇人物向中央朝廷渗透,一方面利用霸府吸收其他势力的人物,虽然终能达到掌握实权的目的,但在整个体制上却造成官流繁杂、冗官层出的现象,因此另创一套全新的体制,并藉此重编官界秩序,可以一举数得”B12。其对重点文段的细致解读,对本文有所启发。

此外,还有一些学者从北族传统寻找西魏北周行用《周礼》的渊源。谷川道雄认为,“不仅在北周,在五胡诸国家以及初期的北魏,都可以看到试图在国家体制或官僚制度中仿效姬周古制的努力,这些以北族作为权力核心的国家试图用这一形式保障部族贵族与皇帝之间关系的协调”B13。川本芳昭认为,西魏北周尊重周代、批判魏晋的意识形态,则可以追溯到北魏。从天兴、天赐年间(398—409年)的官制改革中,均可以找到受《周礼》影响的痕迹,孝文帝时代的均田制、三长制、俸禄制、度量衡制、封爵制改革等也受到《周礼》的显著影响。从这一点出发,“以周礼为中心来看,西魏、北周具有北魏直接继承者的面貌”川本芳昭著,黄桢、张雨怡译:《魏晋南北朝时代的社会与国家》,第317页。。楼劲则揭示了前赵都城布局、前燕冕服制度、五胡国学制度等对《周礼》的利用③ 楼劲:《北魏开国史探》,北京:中国社会科学出版社2017年版,第139~144、108页。。他还认为,北魏初年“在邓渊、崔玄伯和拓跋珪厘定官制时,作为朝廷的行政总枢或主体,尚书诸曹统诸庶务的架构,亦明显打上了《周礼》的烙印”③。这提示我们,或可将六官体制的形成原因放回到中长时段中进行考量。

之所以不厌其烦地罗列诸家说法,是因为不管从民族政策、政局变动、制度调整,还是北族传统的观察角度出发,思考西魏北周官制改革的原因,都可能触及宇文泰制度设计思路的一个方面。在当时极为复杂的局面之下,宇文泰推出这一牵涉甚广的制度改革,无疑要斟酌各方利益,实现政治制度收益的最大化。所以以上解释很有可能是并行不悖的,而不是互相冲突的,轻易选择一端而尝试推翻其他角度的观察与思考,都有可能导向片面单一的弊病。

但是,依《周礼》设计的六官体制并非一个孤立的点,而是处在西魏官制改革历程的延长线上。从此前二十年的调整与变化入手,思考恭帝三年六官体制成立的意义,或许可以为此提供新的角度。而当我们需要详析其过程与细节时,仍然要从《周书·文帝纪》的这段经典记载开始:

(恭帝)三年春正月丁丑,初行《周礼》,建六官。以太祖为太师、大冢宰,柱国李弼为太傅、大司徒,赵贵为太保、大宗伯,独孤信为大司马,于谨为大司寇,侯莫陈崇为大司空。初,太祖以汉魏官繁,思革前弊。大统中,乃命苏绰、卢辩依周制改创其事,寻亦置六卿官,然为撰次未成,众务犹归台阁。至是始毕,乃命行之⑤⑦⑧ 令狐德棻:《周书》卷二《文帝纪下》,第36、21、27、28页。。

西魏恭帝三年,酝酿了十余载的六官制度终于全面实行开来。随后,《周书·文帝纪》以“初”字发语,回顾了这一制度改革的准备过程。尽管这句话作为一个整体,连贯地交代了宇文泰君臣筹备六官体制的过程,但其蕴含的制度信息尚未被充分挖掘。若对这段文字的内容进行适当的拆解,似乎还可以将其视作对西魏官制改革发展过程的凝练概括。笔者认为,“太祖以汉魏官繁,思革前弊”概括了宇文泰省并北魏三十六曹为十二部的第一阶段;“乃命苏绰、卢辩依周制改创其事,寻亦置六卿官,然为撰次未成,众务犹归台阁”概括了宇文泰以周制为指归,由《尚书》而《周礼》,改革高层官制的第二阶段;“至是始毕,乃命行之”则是上下合流,以《周礼》统摄中央官僚制度改革的第三阶段。以下便对此三阶段论展开论述。

二 尚书省改革与十二部郎曹的出现

在宇文泰的官僚体制改革过程中,最初的“太祖以汉魏官繁,思革前弊”和随之而来的省并郎曹,经学色彩并不浓厚,托古改制的意味也不强,但其作为西魏官制改革的第一阶段,为后续的变革打好了基础,不少内容不仅被六官体制吸收,甚至影响了隋唐制度的建设。

尽管在西魏初年,与东魏的争衡是时代的主旋律,但宇文泰亦没有忽略政治制度的改革。大统元年三月,“太祖以戎役屡兴,民吏劳弊,乃命所司斟酌今古,参考变通,可以益国利民便时适治者,为二十四条新制,奏魏帝行之”⑤。大统七年九月,“诏班政事之法六条”李延寿:《北史》卷五《西魏文帝纪》,北京:中华书局1974年版,第178页。,即著名的苏绰“六条诏书”。同年十一月,“太祖奏行十二条制,恐百官不勉于职事,又下令申明之”⑦。大统十年七月,“魏帝以太祖前后所上二十四条及十二条新制,方为中兴永式,乃命尚书苏绰更损益之,总为五卷,班于天下。于是搜简贤才,以为牧守令长,皆依新制而遣焉。数年之间,百姓便之”⑧。这便是对后世影响深远的《大统式》五卷。有学者认为,西魏《大统式》与东魏《麟趾格》共同对隋唐律令格式体系的成立产生了巨大影响内田吟风:《北亚史研究:鲜卑柔然突厥篇》,第254页。。尽管其内容并未如“六条诏书”般幸运地保存下来,但主持了《大统式》修撰的苏绰的本传中,还是遗留了一鳞半爪的信息:

绰始制文案程式,朱出墨入,及计帐、户籍之法令狐德棻:《周书》卷二三《苏绰传》,第420页。。

《资治通鉴》便将《周书·苏绰传》的这段记载系于大统元年宇文泰颁行二十四条新制之下,作为相关背景的补充司马光:《资治通鉴》卷一五七,大同元年三月条,北京:中华书局1956年版,第4865页。按,南梁大同元年即西魏大统元年。。这里的“文案程式,朱出墨入,及计帐、户籍之法”,便是后来《大统式》的重要内容。内田吟风认为,后来的“唐式”中尚有“计帐”一篇,可证苏绰所撰《大统式》中的计帐之法为“唐式”的先驱内田吟风:《北亚史研究:鲜卑柔然突厥篇》,第255页。。

而在宇文泰与苏绰的系列制度变革中,裁省冗官是一个重要的方向。毕竟,西魏是在北魏末年的动荡中在关中一隅重建起来的,国土缩小、人口锐减、国力下降,都意味着从前庞大的官僚系统可能变得冗余,删繁就简势在必行。《周书·苏绰传》载:

太祖方欲革易时政,务弘强国富民之道,故绰得尽其智能,赞成其事。减官员,置二长,并置屯田以资军国。又为六条诏书,奏施行之令狐德棻:《周书》卷二三《苏绰传》,第420页。。

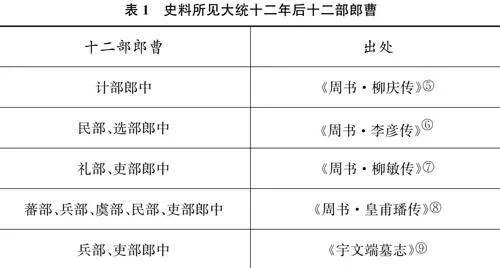

这段内容可以视为对大统年间革新思想的概括,“减官员”显然是“革易时政”的重中之重。《周书》将这一想法的提出系于大统七年的“六条诏书”之前,又和“置二长”并列,或说明对地方官员的减省早已开始。而史料中可见的中央政府规模化改革,出现在《大统式》出台的两年后,也就是大统十二年(546年)的“省三十六曹为十二部”⑥ 令狐德棻:《周书》卷三七《李彦传》,第727页。。由于史料有限,这次改革的全貌已无法得见,相关信息散见于《周书》诸臣本传和个别墓志,兹列表如下。

《宇文端墓志》故宫博物院、陕西省古籍整理办公室编:《新中国出土墓志·陕西(叁)》下册,北京:文物出版社2015年版,第2页。尤其值得注意的是,《宇文端墓志》中“魏之季年,先帝方创复古职,缉熙天下,乃省尚书员,置十二郎。示六官之渐,妙简才贤”之语表明,下葬于北周武成元年的宇文端,其墓志撰写者很自然地将大统十二年的省并郎曹视作六官体制成立的先声,与本文的考察若合符节。

由于大统十二年省并郎曹之前,西魏仍然承用北魏太和时期的三十六曹,而恭帝三年时六官体制又得到推行,所以“十二部”的行用时间只有十年左右,将其区分出来颇有困难。现存史料中,能明确归属于大统十二部郎曹的有吏部(选部)、民部、虞部、兵部、蕃部、计部、礼部,共七部。其中,选部是中古常见的吏部别名,李彦兼尚书左丞时所领的选部或为吏部之异名,而非西魏在吏部之外别有选部。

与此同时,北魏太和时期的殿中、吏部、仪曹、七兵、都官、度支这六个尚书曹严耕望:《北魏尚书制度考》,《严耕望史学论文集》,上海:上海古籍出版社2009年版,第141页。石冬梅则认为“实行太和新官制以后,就再未见仪曹尚书之名,而只见祠部尚书”(氏著:《论西魏尚书省的改革》,《许昌学院学报》2008年第1期,第29页)。,也在大统十二年迎来了名称改易。

表中所见诸曹尚书,均可纳入大统十二年后、恭帝三年前的时间范围。尽管宇文泰明确说此阶段有“六尚书”⑥,但可考的只有户部(度支)、吏部、兵部、工部四种。其中,户部(本当作民部,《周书》避唐讳而改)与度支或为异名别称。

尽管六尚书、十二部郎曹的信息并不完整,前辈学者还是尽力展开了一些讨论。王素认为,“西魏文帝大统十二年‘改三十六曹为十二部’。据《周书》《北史》《通典》等书记载,十二部当是吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部、计部、膳部、驾部、蕃部、宾部、虞部。及北周施行周官,以十二部分属六府,名称、职掌仍旧”王素:《三省制略论(增订本)》,上海:中西书局2021年版,第21页。。他没有具体交代如何将仅存七部之名的十二部补充完整。关于十二部,石冬梅与王素的结论一致,而他补全十二部的方法,则是“根据后来以上七部都并入六官的事实”石冬梅:《论西魏尚书省的改革》,第30~31页。,在后来的六官体制中寻找以部为名的职司,认为刑部、工部、膳部、驾部、宾部也是从原有的十二部并入六官的,这也揭示了王素的相同思路。

然而,这种推测方式存在着天然的危险张雨已经对石冬梅的疏误有所指摘,但他并未详细展开(见氏著:《尚书刑部成立的西魏、北周因素》,《国学学刊》2020年第3期,第13~20页)。,从十二部到六官,未必不会出现新的官名改易。例如,倘若如王素、石冬梅所论,则大统十二年时,西魏既有蕃部,又有宾部。此类职司的职掌远承《周礼·秋官》之大行人、小行人郑玄注,贾公彦疏,彭林整理:《周礼注疏》卷四四《大行人》:“大行人,掌大宾之礼及大客之仪,以亲诸侯。”(上海:上海古籍出版社2010年版,第1441页)《周礼注疏》卷四四《小行人》:“小行人,掌邦国宾客之礼籍,以待四方之使者。”(第1458页),近承北魏太和的主客曹,负责与并立政权或诸侯藩国沟通往来。北魏孝文帝后期之主客虽分南北左右,但魏末已有不加区分之例,至北齐,主客便只剩一曹严耕望:《北魏尚书制度考》,《严耕望史学论文集》,第151~152页。,符合分裂收缩后职能省并的倾向。西魏北周与北齐情况类似,理应只以确定为十二部之一的蕃部承担其事。然而恭帝元年(554年),萧绎的江陵政权覆灭,西魏扶立萧詧傀儡政权,蕃部转而承担接受“蕃国”梁国朝见的工作杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷二六《职官八·诸卿中·鸿胪卿》:“后周司寇有蕃部中大夫,掌诸侯朝觐之叙。”(北京:中华书局1988年版,第724~725页)魏征:《隋书》卷八《礼仪志三》:“自秦兼天下,朝觐之礼遂废。及周封萧詧为梁王,讫于隋,恒称藩国,始有朝见之仪。”(第173页),原有的与北齐、陈、突厥等“平等”政权往来的职能,则转移给了宾部杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷二六《职官八·诸卿中·鸿胪卿》:“有宾部中大夫,掌大宾客之仪。”(第725页)。这一变化可能发生于恭帝二年(555年)萧詧政权成立之时西魏扶立萧詧在恭帝元年十二月,萧詧正式于江陵即位则在恭帝二年正月(见司马光:《资治通鉴》卷一六五,承圣三年十二月条,第5123页;司马光:《资治通鉴》卷一六六,绍泰元年正月条,第5125页)。,反映于原有十二部之增设;也有可能于恭帝三年六官体制成立时予以体现,即秋官司寇中蕃部与宾部并立,以与《周礼》中大行人、小行人分掌诸侯、四方之事相合。无论如何,大统十二年置十二部时,蕃部与宾部是不可能同时出现的,因为倘若如此,势必会有一部全无职责,与省并郎曹的主旨不符。这也能解释为何《隋书·郭荣传》记载他“俄以本官复领蕃部大夫”魏征:《隋书》卷五〇《郭荣传》,第1488页。,郭荣之碑却记载他曾任“宾(部)大夫”《隋故右候卫大将军蒲城侯郭恭公(荣)之碑》,吴刚主编:《全唐文补遗》第5辑,西安:三秦出版社1998年版,第94页。,或许正是两部之间职能调整、引起混淆之故王仲荦说郭荣碑之记载“与《隋书》《北史》本传异,未知孰是”(见王仲荦:《北周六典》,第420页)。。

同时,石冬梅对“六部”的补全也是值得商榷的。尽管现有的史料中,只能见到户部(度支)、吏部、兵部、工部四尚书之名,但石冬梅认为,“据《通典·职官二十一》所记北周官品令来看,六官制度中春官府正五命首列礼部中大夫、秋官府正五命首列司宪中大夫和刑部中大夫;再结合十二部的分部情况,还应当有礼部尚书和刑部尚书。六尚书中吏部即原吏部,民部由原度支、礼部由原祠部、兵部由原七兵、刑部由原都官改称,工部则主要由原祠部尚书所属的起部改来”⑤⑦B13 石冬梅:《论西魏尚书省的改革》,第30、30、31、30页。。其补出礼部、刑部尚书的方式与补全十二部郎曹的方式如出一辙,都是将后来六官制度中的机构名称提前,忽略了这十年间发生变化的可能,并没有确凿的根据。而且,这样推理的结果便是西魏大统十二年已有吏、民、礼、兵、刑、工六尚书,目的性十分明显,服务于石冬梅“把尚书省六部整齐地规划为吏、民、礼、兵、刑、工六部,确实是西魏大统十二年尚书省改革中最大的创新”⑤以及“隋朝的官制主要源自西魏(特别是大统十二年以后的制度)”石冬梅:《西魏北周六官制度新探》,《西南大学学报》2007年第1期,第185页。的结论。

这样一来,六个尚书曹中的户部(度支)、吏部、兵部、工部尚书以及十二部郎曹中的吏部(选部)、民部、虞部、兵部、蕃部、计部、礼部郎中,就是我们所知的西魏大统十二年尚书省改革的全部内容。而对于六尚书是否整齐划一地每尚书领两部两曹,石冬梅认为无法确知⑦。若顺应他的逻辑,从后来六官的统领情况倒推,则刑部、蕃部、宾部郎中同属刑部尚书管辖;若从职能类推,则礼部、蕃部、宾部郎中又同属礼部尚书管辖,都不太符合省并郎曹的目的,也从侧面证明了蕃部、宾部郎中是不会在“十二部”中共存的。

在对学术史进行辨析后,我们仍要回到基本的问题上来:大统十二年的尚书省改革,是如何对北魏太和以来的旧制进行调整的?尽管西魏的材料残缺不全,相关的职能也没有具体的记载,但是借助严耕望对北魏尚书省的考证,我们仍然可以尝试进行一些对比工作。

前文已述,西魏“十二部”中的蕃部郎中应是从北魏的主客曹转变而来的。北魏的主客曾于孝文帝后期分南北左右。《唐六典》“主客郎中”条注曰:“后魏《职品令》:‘太和中,吏部管南主客、北主客,祠部管左主客、右主客。’北齐《河清令》改左主客为主爵,南主客为主客,掌诸蕃杂客事。”李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》卷四《尚书礼部》,北京:中华书局2014年版,第129页。如此,则北魏太和时期的主客曾分属吏部和仪曹,北齐职官省并后,只剩南主客所改的主客曹“掌诸蕃杂客事”。据《隋书·百官志》,此曹归祠部尚书统领B11 魏征:《隋书》卷二七《百官志中》,第839页。。从名称来看,西魏蕃部的职能属性更为明显,也应从属于与礼仪相关的尚书曹,即北魏仪曹尚书之后身(据礼部郎中,此尚书曹在西魏有改名礼部尚书之可能)。

吏部(选部)郎中和与其同名的吏部尚书,则于北魏太和官制变化不大。

民部郎中,北魏太和官制或为其前身的,是度支郎中或左民郎中、右民郎中。据严耕望考证,度支郎中“掌军国粮廪及其他财务”B14 严耕望:《北魏尚书制度考》,《严耕望史学论文集》,第163、155页。;左民郎中、右民郎中在北魏时期职能不详,《隋书·百官志》记北齐左户曹“掌天下计帐、户籍等事”,右户曹“掌天下公私田宅租调等事”B11,可略见北魏之分职。西魏则加以合并,而这正是苏绰所创“计帐、户籍之法”将户籍、田籍、税册合一的直接体现史卫:《隋唐财政制度之北周渊源略论》,《唐都学刊》2007年第5期,第2页。。《周书》中所见户部尚书、度支尚书之名,都可能为民部郎中的上司。“民部”之名虽新颖,恐非西魏所原创,据石冬梅考证,十六国时期的后凉、西秦、后燕都有民部尚书,可资取鉴B13。

虞部郎中,北魏宣武帝时已有虞曹郎中,职能不详B14。据《隋书·百官志》,北齐虞曹属祠部尚书,“掌地图,山川远近,园囿田猎,殽膳杂味等事”⑧ 魏征:《隋书》卷二七《百官志中》,第839页。。西魏北周六官体制于地官设虞部,“掌山泽草木鸟兽而阜蕃之”杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷二三《职官五·尚书下·工部尚书·虞部郎中》,第647页。。入隋后,虞部又归工部尚书统领,有可能参考西魏的情况。如此一来,西魏大统十二年的虞部郎中,或属户部(度支)尚书,或属北魏仪曹尚书之后身(有改名礼部尚书之可能),亦有可能从属于工部尚书。

兵部郎中和兵部尚书,当为北魏七兵尚书及其所辖左中兵、右中兵、左外兵、右外兵、骑兵、都兵七郎曹省并而来⑥⑦B12 严耕望:《北魏尚书制度考》,《严耕望史学论文集》,第156、162、154~155、152~154页。。兵部之名也非西魏所原创,据石冬梅考证,西秦、后燕、北凉曾设兵部尚书一职⑨ 石冬梅:《论西魏尚书省的改革》,第30页。。

计部郎中,据《唐六典》以六官体制中的计部中大夫为比部郎中之前身来看,似承北魏之比部郎中而来李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》卷六《尚书刑部》“比部郎中”条注:“后周天官府有计部中大夫,盖其任也。”(第194页),或属都官尚书之后身⑥。

礼部郎中,北魏太和时期同属仪曹尚书的仪曹郎中和祠部郎中都是其可能的前身⑦。据《隋书·百官志》所记北齐制度,仪曹“掌吉凶礼制事”,属殿中尚书;祠部“掌祠部医药,死丧赠赐等事”,属祠部尚书⑧。西魏的礼部郎中应从属北魏仪曹尚书之后身,这一尚书曹有改名礼部尚书之可能。据石冬梅提示,北魏前期已经出现过礼部尚书之名⑨,西魏的礼部并非首创。

此外,大统十二年还有一个工部尚书,可能下辖工部郎中。其前身应为北魏起部郎中。

这样看来,大统十二年的省并郎曹有几个显著特点。一是整齐划一,从郎曹到尚书曹均以“部”为名,对北周六官体制和隋唐制度的定名产生了不小的影响。二是删繁就简,如左右南北主客合并为蕃部,左民右民合并为民部,七兵合并为兵部等,一些事务性较强的郎曹之职能,或许转给了功能与其重叠的诸卿。三是工部尚书的独立和殿中尚书的消失,后者相关的郎曹都没有在已知的“十二部”中出现,这与殿中尚书自身的式微密切相关。据俞鹿年考察,北魏前期的“殿中尚书因其掌管禁兵,权力极大,常能左右政局”B11 俞鹿年:《北魏职官制度考》,北京:社会科学文献出版社2008年版,第66、255页。,但到了北魏后期,殿中尚书“典宿卫禁兵之职已转归中领军,军事行政转属七兵尚书,仓库转属度支尚书。其所掌远较前期为轻”B11。太和改制后,殿中尚书辖殿中、直事、三公、驾部四曹B12,其中多数大概成为了“省并郎曹”的对象。此番改制,基本奠定了后世的六部架构,影响深远。

三 《古文尚书·周官》与高层官制调整

第一个阶段的职官改革,发端于宇文泰刚刚肇造西魏政权时“以汉魏官繁,思革前弊”的愿望,从大统元年的新制颁发,到大统十年的《大统式》推出,再到大统十二年的省并郎曹,才最终完成。此间,行政效率才是宇文泰君臣追求的第一目标,经典与理论的色彩并不浓厚,但其毕竟为后两个阶段打下了基础。据《周书·文帝纪》:

大统中,乃命苏绰、卢辩依周制改创其事,寻亦置六卿官,然为撰次未成,众务犹归台阁令狐德棻:《周书》卷二《文帝纪下》,第36页。。

这句话凝练地概括了第二阶段的改革内容。其中,“周制”其实并不局限于《周礼》令狐德棻:《周书》卷二四《卢辩传》:“初,太祖欲行周官,命苏绰专掌其事,未几而绰卒,乃令辩成之,于是依《周礼》建六官。”(第442页)《周书》之中,《周官》一名仅见于《颜之仪传》所记乐运奏疏(第788页),有保存原始语境之意,除此之外均以《周礼》为标准称呼,凡十五处。《卢辩传》引文中“周官”一词,中华书局点校本与修订本均加书名线,若如此,则苏绰大统十二年离世以前,宇文泰已着意于依《周礼》改制。根据《周书》词汇用例和本文的分析,这里的“欲行周官”更有可能是“欲行周制”之意,并非专指《周礼》而言。赵永磊从北周礼制改革的角度出发,亦认为“北周托古改制,其制度并非仅仅源自《周礼》,而是源于更为宽泛的‘周制’,举凡《周礼》《礼记》等礼书,乃至郑玄、王肃等经学家旧注均囊括在内”(氏著:《制造“周制”:北周蜡祭的构建理路发微》,《中国史研究》2022年第3期,第117~118页)。,《尚书》的作用亦不能忽视;“寻亦置六卿官”则是《尚书》与《周礼》之间的桥梁,伪《古文尚书·周官》很可能扮演了重要的角色。正是第二阶段的调整,让本来浮泛于上、理论色彩浓厚的改制内容,与第一阶段的现实主义改革走向融合,共同造就了打通上下,依《周礼》全面改制的第三阶段。

当《大统式》在大统十年终于完成,省并郎曹之事也在两年后实现的间歇,宇文泰又命令苏绰对另一项前朝弊政进行了革除。《周书·苏绰传》载:

自有晋之季,文章竞为浮华,遂成风俗。太祖欲革其弊,因魏帝祭庙,群臣毕至,乃命绰为《大诰》,奏行之……自是以后,文笔皆依此体② 令狐德棻:《周书》卷二三《苏绰传》,第429~432、429页。。

据《大诰》开头的“惟中兴十有一年”②,此文发布的时间正是大统十一年。与上一阶段针对“汉魏官繁”类似,宇文泰再度将矛头指向了自晋代以来的浮华文章。只不过这一次,宇文泰和苏绰采取了复古的方法,通过模仿《尚书》实现文风的革新对《大诰》及“大诰体”的详尽分析,请参庄芸:《西魏北周“大诰体”兴废考论》,《北京大学学报》2022年第2期,第132~141页。。《史通》总结道:“宇文初习华风,事由苏绰,至于军国词令,皆准《尚书》,太祖敕朝廷,他文悉准于此。”刘知幾著,浦起龙通释,王煦华整理:《史通通释》卷一七《杂说中》,上海:上海古籍出版社2009年版,第468页。尽管陈寅恪强调,“大诰体”的行用时间很短,“武成元年后之诏书,其体己渐同晋后之文”陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿 唐代政治史述论稿》,第104页。,但这毕竟是宇文氏政权明确以周制为指归的第一项改革,意义不可谓不宏大。一方面,这是宇文泰关中本位政策之一环,以今文《尚书》中周公动员军民平定三监之乱的《大诰》篇为模仿对象,暗合西魏政权偏居关中,与东魏南梁争衡的时局;另一方面,则有抬升自己地位的现实需求。庄芸认为,秦汉以来“王言”体系的文书在名义上皆由最高统治者发布,而《尚书》“诰”体却非如此。《尚书·大诰》以下的“周初八诰”是周公摄政时期的文书,有的篇章被认为是周公诰谕臣民之作。宇文泰采用“大诰体”,以周公的姿态模拟王言诰谕公卿,对官文书系统的王言威权产生了实际的侵夺庄芸:《西魏北周“大诰体”兴废考论》,第133页。。

“大诰体”作为重要的政治信号,一旦放出,西魏朝廷便不可避免地弥漫着复古的气息,官制层面上向《尚书》所代表的“周制”靠拢,也就顺理成章了。据《隋书·百官志》:

周太祖初据关内,官名未改魏号。及方隅粗定,改创章程,命尚书令卢辩,远师周之建职,置三公三孤,以为论道之官。次置六卿,以分司庶务魏征:《隋书》卷二七《百官志中》,第857页。当然,《隋书·百官志》的这段文字是对六官体制的总结,落脚于“次置六卿,以分司庶务”,此处用“断章取义”的方式描述其前期变化,则差强人意。。

反映在具体的官员任命上,便是“夏五月……以开府仪同三司独孤信为大司马”以及“夏五月,以安定公宇文泰为太师,广陵王欣为太傅,太尉李弼为大宗伯,前太尉赵贵为大司寇,以司空于谨为大司空”李延寿:《北史》卷五《西魏文帝纪》,第180页。。此时距离恭帝三年实行六官体制,还有八九年之久。何以这些合于古文经的高层官职提前出现了呢?学者多从政治史角度给出答案,如石冬梅认为这是由于独孤信等“皆与太祖等夷,是不容小视的人物,因而宇文泰对他们是心有所畏的”石冬梅:《宇文泰实行六官制的目的新论》,《广西社会科学》2006年第4期,第105页。,薛海波的看法则与其相反,认为“宇文泰先后任命独孤信、李弼、赵贵、于谨为六卿,并不是要赋予他们朝政大权,也没有真正施行周礼的复古意图,仅是给在府兵中位高无权的赵贵诸将,在中央官僚体系中再安置新虚职而已”薛海波:《六官与西魏北周政治新论——以武川镇豪帅在中央官僚体系地位变化为中心》,第63页。。

虽然这样的理解方式往往见仁见智,难成定谳,但它毕竟摆脱了将大统十三、十四年的高官任命仅仅当作六官体制之先声的刻板印象,而这批官名的呈现形式尚有继续讨论的空间。既然是要扩充高官群体,那么西晋开始的“八公”之制是最适合效仿的对象,当时的制度糅合了今文经的三公(司徒、司马、司空)、古文经的三公(或称三师,太宰、太傅、太保)以及自两汉以来有重大政治意义的大司马、大将军,整体实现了和谐共存,北魏基本继承了这套体制。而西魏的高层官制,则继续将《周礼》六卿搬到现实中来,这势必与原有的“八公”体系产生矛盾。例如大统十三年独孤信任大司马,其实并不能认定其为“八公”中的大司马,还是《周礼》六卿中领夏官的大司马卿,毕竟《北史》的完整记载正是“夏五月,以太傅侯景为大将军,以开府仪同三司独孤信为大司马”② 李延寿:《北史》卷五《西魏文帝纪》,第180页。,将大将军与大司马的任命信息连缀一处,其为“八公”旧制的可能性反而更大;而在大统十四年正月,宇文泰还“以开府仪同三司赵贵为司空”②,五月则改赵贵为大司寇,以于谨为大司空,解决了今文三公中的司空与《周礼》六卿中领冬官的大司空卿职名相似的矛盾《周礼》冬官篇残缺,虽然经文多有提及司空之处,但对于其是否为冬官卿则没有特别明确的表述,郑玄注大宰之职时所云“三时皆有官,唯冬无官,又无司空。以三隅反之,则事典,司空之职也”(郑玄注,贾公彦疏,彭林整理:《周礼注疏》卷二《大宰》,第37页)可供参考,但下文将要引述的《古文尚书·周官》的记载无疑更加直接。。

如此看来,西魏高层官制大概在大统十四年实现了新老体系的更替前岛佳孝已经注意到在大统十四年,旧有的“三师三公二大”转变为了“三公三孤六卿”,并认为这是西魏制度向周制转变的一个步骤。同时,二大中的“大将军”从职事官变成了散官,员额不定,“八柱国十二大将军”阶层可能也是在此时形成的。参见前岛佳孝:《西魏北周政权史研究》(前島佳孝:『西魏·北周政権史の研究』),东京:汲古书院2013年版,第122、154页。,其表现形式便是将糅合今古文的“八公”体系转变为纯粹符合古文经的“三公三孤六卿”体系,同时不涉及实际负责政务运行的主体不仅尚书机构一仍其旧,宇文泰的丞相一职也保持到了废帝二年,这是其特殊身份和行政需要决定的。不过,丞相本就在“八公”之外,并不影响我们的判断。参见令狐德棻:《周书》卷二《文帝纪下》:“(废帝)二年春,魏帝诏太祖去丞相、大行台,为都督中外诸军事。”(第33页),“众务犹归台阁”。万斯同《西魏将相大臣年表》表头的“八公”诸职从永熙三年(534年)持续到了大统十四年,此后的表头便换成了“三公三孤六卿”,可以佐证我们的判断万斯同:《历代史表》卷四一《西魏将相大臣年表》,扬州:广陵古籍刻印社1988年影印本,第1~7页。。

这样的变革与大统十一年西魏公文书由骈俪之体向“大诰体”转变的过程非常相似,都是复古浪潮的组成部分,又带有相对“肤浅”的表征。而与其关系最为密切的经典文献,恐怕并不是在之后成为主角的《周礼》,而是伪《古文尚书》中的《周官》一篇。在这篇简短的仿古文章中,与具体官职有关系的文字如下:

仰惟前代时若,训迪厥官。立太师、太傅、太保,兹惟三公。论道经邦,燮理阴阳。官不必备,惟其人。少师、少傅、少保,曰三孤。贰公弘化,寅亮天地,弼予一人。冢宰掌邦治,统百官,均四海。司徒掌邦教,敷五典,扰兆民。宗伯掌邦礼,治神、人,和上、下。司马掌邦政,统六师,平邦国。司寇掌邦禁,诘奸慝,刑暴乱。司空掌邦土,居四民,时地利。六卿分职,各率其属,以倡九牧,阜成兆民孔安国传,孔颖达正义,黄怀信整理:《尚书正义》卷一七《周官》,上海:上海古籍出版社2007年版,第703~704页。。

其中,六卿的名称和职能直接化用自《周礼》及郑注《周官》中“司空掌邦土,居四民,时地利”的描述与地官司徒有所重复,又与司空在《周礼》中事官之属、主管工程的定位不符,显然是《周官》撰作时无从参考《周礼》冬官篇而造成的失误。不过,这并不影响西魏据此而设置大司空卿。;不见于《周礼》经文的“三公三孤”则是来自一种源远流长的古《周礼》说,如《北堂书钞》引东汉许慎《五经异义》的记载:

古《周礼》说:天子立三公,曰太师、太傅、太保,无官属,与王同职,故曰“坐而论道,谓之三公”。又立三少以为之副,曰少师、少傅、少保,是为三孤陈寿祺撰,王丰先整理:《五经异义疏证》卷下,北京:中华书局2014年版,第200页。。

而这一经说的原始版本,最早可以追溯到西汉初年的贾谊《新书·保傅》篇,可见其源远流长:

昔者周成王幼在襁褓之中,召公为太保,周公为太傅,太公为太师。保,保其身体;傅,傅之德义;师,道之教训;三公之职也。于是为置三少,皆上大夫也,曰少保、少傅、少师,是与太子燕者也贾谊撰,阎振益、钟夏校注:《新书校注》卷五《保傅》,北京:中华书局2000年版,第183页。。

伪《古文尚书·周官》篇,终于在东晋时期将这一经说凝固成了“经文”,其影响力不可同日而语。大统十四年的高层官制改革,基本与伪《古文尚书·周官》若合符节,而具体到《周礼》中六卿以下的具体职官,则还没有在恭帝三年之前出现不过,六卿副职的出现,似乎早于恭帝三年六官体制之成立。例如,据张彧《圣朝无忧王寺大圣真身宝塔碑铭》,“大魏二年”时曾有“岐州牧小冢宰拓拔育”修缮佛寺(董诰等编:《全唐文》卷五一六,北京:中华书局1983年影印本,第5245页)。据《拓跋育墓志》,其死亡时间为北周明帝二年二月十七日(林一翀:《西魏北周墓志中的被隐诛者》,《上海书评》,2022年10月2日),则拓跋育修缮佛寺的“大魏二年”有西魏废帝二年和恭帝二年两种可能。又据令狐德棻:《周书》卷一五《李弼传》:“魏恭帝二年,(李晖)加骠骑大将军、仪同三司,出为岐州刺史。”(第261页)则拓跋育任岐州刺史更可能是在废帝二年。无论如何,拓跋育在六官体制成立前已任小冢宰。。这很可能意味着,伪《古文尚书·周官》作为一个桥梁,既主导了大统十四年的改革,也将西魏朝廷对《尚书》的热情逐步导引到了《周礼》上。如果这样的推论成立,那么西魏北周利用《周礼》改制反而是“爱屋及乌”了。不过我们需要解决的前提是,位于关中的西魏朝廷,能否见到《古文尚书》,又是否会信从《古文尚书》呢?

首先是能否得见的问题。传统的经学史十分重视魏晋南北朝时代的南学北学分立,这一认识肇端于《北史·儒林传》序:

大抵南北所为章句,好尚互有不同。江左,《周易》则王辅嗣,《尚书》则孔安国,《左传》则杜元凯。河洛,《左传》则服子慎,《尚书》《周易》则郑康成。《诗》则并主于毛公,《礼》则同遵于郑氏。南人约简,得其英华;北学深芜,穷其枝叶。考其终始,要其会归,其立身成名,殊方同致矣李延寿:《北史》卷八一《儒林传》,第2709页。。

皮锡瑞《经学历史》也说:

北朝诸君,惟魏孝文、周武帝能一变旧风,尊崇儒术。考其实效,亦未必优于萧梁,而北学反胜于南者,由于北人俗尚朴纯,未染清言之风、浮华之习,故能专宗郑、服,不为伪孔、王、杜所惑。此北学所以纯正胜南也皮锡瑞:《经学历史》,北京:中华书局2015年版,第59页。。

所谓北学,多为东汉旧学;南学则全是魏晋时代的新注,带有玄理化的特色叶纯芳:《中国经学史大纲》,北京:北京大学出版社2016年版,第188页。。尽管政权分立,持说有别,但南北方的学术交流却并未被切断,史书中也多有南人北来、南学北传之例,如王肃、庾信、颜之推、明克让、何妥、萧该、张冲、沈重等焦桂美:《南北朝经学史》,上海:上海古籍出版社2009年版,第66页。。而《古文尚书》也在北朝有所流播,王鸣盛《尚书后辨》曰:

又云:“南北章句,好尚互有不同。江左《尚书》则孔安国,河、洛《尚书》则郑康成。”《北史》之言如此,盖南人轻浮,喜尚新奇,故伪书先行于江左,而河朔仍守郑学之旧,不为所惑(惟后魏郦道元注《水经》间一引之,余则无闻)王鸣盛:《尚书后案》附《尚书后辨》,北京:中华书局2010年版,第1215页。。

其感情色彩姑且不论,王鸣盛的议论则揭示了北魏郦道元《水经注》已引及《古文尚书》的事实。陈鸿森也强调,“郦氏《水经注》明引孔传者为说者凡十三见”陈鸿森:《北朝经学的二三问题》,《“中研院”历史语言研究所集刊》第66本第4分,1995年,第1077页注15。。例如,在“济水出河东垣县东王屋山,为沇水”条注中,郦道元便有“孔安国曰:泉源为沇,流去为济”郦道元著,陈桥驿校证:《水经注校证》卷七《济水》,北京:中华书局2007年版,第187页。的注文。而阎步克考察北魏的服章制度,发现“在魏孝文帝时,《伪孔传》已被用于服章规划了”⑨ 阎步克:《服周之冕——〈周礼〉六冕礼制的兴衰变异》,北京:中华书局2009年版,第289页。,这又略早于郦道元的时代。早在东晋初年就已经立于学官的《古文尚书》,在漫长的南北学术交流中,应该是有不少机会向北方渗透的。西魏大统年间,距离《古文尚书》的出现和尊立已有两百年之久,关中能得见此书并不稀奇。

那么,西魏诸臣是否会信从南来的《古文尚书》呢?《周官》一篇又是否与《周礼》郑学有冲突呢?其实糅合《古文尚书》与《周礼》,早在北魏已有先例。阎步克发现,孝文帝的冕制颇有“理论创新”,以独特方式糅合了《周礼》和《伪孔传》,自成一系,并不是对魏晋南朝的简单模仿⑨。其实,对于有复古需求的北朝君臣来说,南来的《古文尚书》不见得是洪水猛兽,反而有可能是查漏补缺的重要理论参考。倘若梅赜生在孝文帝治下的北魏,他献上的《古文尚书》可能同样很有市场。

具体到《尚书·周官》与《周礼》郑学的问题上来,其实郑玄的学术脉络里早已为接纳《尚书·周官》预留了空间。西汉晚期曾流传着一种百篇《书序》,给理想中的完全体《尚书》提供了一份目录,尽管与其相配合的张霸“百两篇”《尚书》被视为伪作,但百篇《书序》因与《史记》所引文字相同等原因被判定为真,并为后世经师所信从。其中,《尚书·周官》篇序“成王既黜殷命,灭淮夷,还归在丰,作《周官》”孔安国传,孔颖达正义,黄怀信整理:《尚书正义》卷一七《周官》,第699页。的存在,让人们相信完整的百篇《尚书》中曾有《周官》一篇,甚至在王莽覆灭,《周礼》式微的东汉时期,经师如郑众便将《周礼》传为《尚书·周官》,以获得苟延残喘的机会孙思旺:《论〈周官〉对礼经、书经两系统的介入》,《古代文明》2020年第4期,第121页。。郑玄则对这一说法提出批驳,贾公彦《序周礼废兴》引郑玄《周礼注序》曰:

其名《周礼》为《尚书·周官》者,周天子之官也,《书序》曰:“成王既黜殷命,灭淮夷,还归在丰,作《周官》。”是言盖失之矣。案《尚书·盘庚》《康诰》《说命》《泰誓》之属,三篇序皆云“某作若干篇”,今多者不过三千言。又《书》之所作,据时事为辞,君臣相诰命之语。作《周官》之时,周公又作《立政》,上下之别,正有一篇。《周礼》乃六篇,文异数万,终始辞句,非书之类,难以属之。时有若兹,焉得从诸?贾公彦:《序周礼废兴》,郑玄注,贾公彦疏,彭林整理:《周礼注疏》,第7页。

从篇数、字数、文体等角度,郑玄否定了郑众将《周礼》与《尚书·周官》等量齐观的做法,但他并没有否定《尚书》中曾有《周官》一篇存在,那么,如何处理两者的关系呢?在《周礼注》中,郑玄另有一番解释。《天官·小宰》注曰:

六官之属三百六十,象天地四时日月星辰之度数,天道备焉。前此者,成王作《周官》,其志有述天授位之义,故周公设官分职以法之③ 郑玄注,贾公彦疏,彭林整理:《周礼注疏》卷三《小宰》,第77、78页。。

贾公彦疏进一步引申道:

云“前此者,成王作《周官》,其志有述天授位之义”者,郑依《书传》云“周公摄政三年,践奄”,与灭淮夷同时,又按:成王《周官》:“成王既黜殷命,灭淮夷,还归在丰,作《周官》。”则成王作《周官》,在周公摄政三年时,周公制礼,在摄政六年时。故云前此者,谓成王前于此时作《周官》③。

原来,郑玄将《书序》中的《周官》篇当作成王所作的纲领性文件,其后周公作为摄政,在成王《周官》的精神指导下完成了具体实现设官分职的《周礼》。经贾公彦提示,郑玄作出如此判断,很可能凭借的正是他注解过的《尚书大传》中“周公摄政,一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼作乐,七年致政成王”皮锡瑞:《尚书大传疏证》卷五《周传》,北京:中华书局2015年版,第262页。的名言,将“制礼作乐”视为《周礼》撰成的标志,从而与“三年践奄”时完成的《尚书·周官》产生了时间差。如此,既不用像郑众那样将两书混为一谈,也不必抹杀《尚书·周官》曾经存在的可能性,在理论上达到了完美。熟谙郑学的西魏君臣,见到《古文尚书》中的《周官》一篇时,恐怕会有一种他乡遇故知的感觉,并不会认为其与《周礼》等文献存在矛盾。

值得注意的是,此时接替卒于大统十二年的苏绰主导改革工作的卢辩,随孝武帝入关前就曾给《大戴礼记》作注令狐德棻:《周书》卷二四《卢辩传》,第441页。,《大戴礼记·保傅》篇和贾谊《新书·保傅》多有重复,前文摘录的那段与“三公三少”有关的《新书》文字亦见于《大戴礼记·保傅》,卢辩在“少保少傅少师”下注曰:“卿也,谓之孤也。”孔广森撰,王丰先点校:《大戴礼记补注》卷三《保傅》,北京:中华书局2013年版,第62页。明确了“三公三少”即为“三公三孤”。多年后主持官制改革时,他自然可以接纳证成其学术的《古文尚书·周官》,并以其设计高层官职。

倘若这样的解释能够成立,那么进入隋唐经学统一时代之后,《尚书》学北统于南,《古文尚书》被奉为“正义”,也就多了一项理由:作为隋唐政治血脉渊源的西魏北周,已经在参考《古文尚书》进行改制了,学术上的亦步亦趋,又何足怪焉。

如此一来,阻碍我们实现推理的两个问题都有了答案,西魏君臣不仅有条件见到《古文尚书》,而且也有理由信从其中的《周官》一篇,并据此在大统十四年将高层官制改造成与之相符的“三公三孤六卿”体系。尽管有关《古文尚书》的这些推论尚有一些风险,但还是在西魏君臣的“依周制”和“用《周礼》”之间架起了一座可能的桥梁,让这一转变过程变得不再那么突兀,也尝试阐明了六官体制成立之前的一些隐而不显的细节,从而破除“托古改制”完全等于“依《周礼》改制”的迷思。

四 九命体系的出台与六官体制的最终成立

综合前两节的阐述,我们知道西魏的“《周礼》之路”并不是一蹴而就的。这一改革历程,发端于宇文泰“以汉魏官繁,思革前弊”的省并郎曹改革,又以“依周制改创其事”的高层官制改革作为过渡,最终才从以《尚书》为代表的宽泛周制崇拜,落脚到了设官分职的《周礼》改制。省并郎曹局限于尚书省,未能改革诸卿;高层改革涉及范围太小,不够贯彻周制。从前分离于上下两层的两项改革诉求,于《周礼》实现了统一,它既能全面改革中央政府,又能彻底实现宇文泰的复古宗周愿望,现实主义与理想主义,终于得以结合。

尽管六官体制的正式成立是在恭帝三年,但是其最重要的准备工作——九命体系的设立,却是在两年前的废帝三年(554年,此年改元,亦为恭帝元年,按惯例当改称后者,此处但从史料)完成的。据《周书·文帝纪》:

(魏废帝)三年春正月,始作九命之典,以叙内外官爵。以第一品为九命,第九品为一命。改流外品为九秩,亦以九为上令狐德棻:《周书》卷二《文帝纪下》,第34页。。

魏晋南北朝基本处于官僚“自利取向”扩张,官阶秩序“品位分等”色彩浓厚的一个阶段。尽管如前辈学者所云,宇文泰旗下的西魏政权有着强烈的反对士族门阀、选无清浊的倾向,但对军功的重视反而使西魏北周的将军号迅速演化为军阶序列,带动了文散官的阶官化,形成了以“官品”为中心的、具有功绩制色彩的另一种“品位分等”秩序阎步克:《品位与职位:秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,北京:中华书局2009年版,第69页。。在这一过程中,“始作九命之典”无疑是十分关键的一环,它作为一个“一元化多序列的复式品位结构”阎步克:《中国古代官阶制度引论》,北京:北京大学出版社2021年版,第2页。,提供了将军号、散官、戎秩、爵位以及内外职事官编排于同一序列的统一框架,同时又将《周礼》式的官阶推广到西魏政权的每一个角落,其影响力不仅远超大统十四年仅限于高层的官制改革,而且超过了两年后仅限于中央官僚体制的六官改革。在心理上,这一做法能让西魏官僚有时间为两年后更大的变化做好思想准备,同时也给汉魏官制向六官体制的转变提供了一个稳定的官阶骨架,让制度转变带来的混乱和阵痛降到最低。

那么,西魏北周的“九命”相对《周礼》的命制,又发生了哪些变化呢?对此,或许可以将其概括为“合并内外、区分正从”。

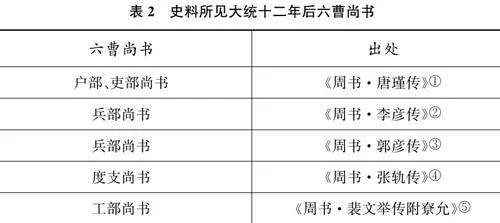

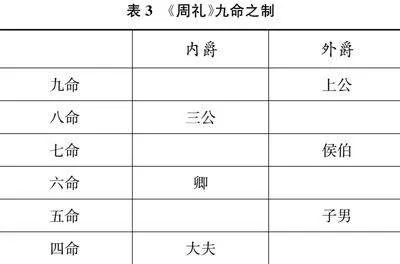

《周礼》中的“九命”之制,较为集中地记录在《春官·典命》中:

上公九命为伯,其国家、宫室、车旗、衣服、礼仪,皆以九为节;侯伯七命,其国家、宫室、车旗、衣服、礼仪,皆以七为节;子男五命,其国家、宫室、车旗、衣服、礼仪,皆以五为节……王之三公八命,其卿六命,其大夫四命,及其出封,皆加一等,其国家、宫室、车旗、衣服、礼仪亦如之郑玄注,贾公彦疏,彭林整理:《周礼注疏》卷二三《典命》,第785~786页。。

下表可以直观地表现出其排列方式。

其中有若干问题需要稍加说明。前文曾多次涉及今古文经说的三公之制,但《周礼》中仅见“三公”一词,却未明确说明三公分别是谁,两汉以来的古《周礼》说中的“太师、太傅、太保”并未在《周礼》中出现。而《周礼》原有的三公另有一番来历,据《地官·叙官》:“乡老,二乡则公一人。”郑注曰:“老,尊称也。王置六乡,则公有三人也。三公者,内与王论道,中参六官之事,外与六乡之教,其要为民,是以属之乡焉。”郑玄注,贾公彦疏,彭林整理:《周礼注疏》卷九《地官司徒第二》,第307页。若如此,则《周礼》三公完全是为了近郊六乡而设的,没有额外的名头。彭林据此推测,“《周礼》三公倒像是秦汉之际的三老”彭林:《〈周礼〉主体思想与成书年代研究》,北京:中国人民大学出版社2009年版,第143页。。这样的原始制度无法符合后人借名号设官分职的需求,自然竞争不过响亮的“太师、太傅、太保”,结果外来的经说反而鸠占鹊巢,成了古文经三公之制的标准答案。由于命数内外有别,内爵“及其出封,皆加一等”,所以大夫出封为子男,卿出封为侯伯,三公出封自然也要升等,便有了上公之号。

由于命制到大夫为止,郑玄在此基础上推测,“王之上士三命,中士再命,下士一命”郑玄注,贾公彦疏,彭林整理:《周礼注疏》卷二三《典命》,第786~787页。,尝试将序列补全。尽管如此,对模仿其制的西魏来说,《周礼》九命提供的迁转阶梯还是远远不够的。“在贵族政治下,由于身份凝固、流动性小,等级就会比较疏简。官僚政治实行选贤任能与功绩制,升降流动频繁,级别就会趋于繁密。”阎步克:《中国古代官阶制度引论》,第234页。为了安放刚刚趋于整齐的军号散官双授序列,西魏北周将九命区分正从,拉长至十八级。不过,据《周书·卢辩传》和《通典·后周官品》令狐德棻:《周书》卷二四《卢辩传》,第442~445页;杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷三九《职官二十一·秩品四》,第1064~1072页。,西魏北周的命制可能并非如学者所列,以“正某命”“从某命”为别阎步克:《品位与职位:秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,第498页。,而是以“正某命”“某命”为别,也就是说仅在原有的九命之上加“正”字以示区分,类似汉制“中二千石”与“二千石”之别。

尽管十八级的命数主要是服务于军号散官双授序列,但标志着职事官品级的“卿大夫士”也要有适当细化,才能与原有的官制有所适配。根据后来六官体制的设置,可知“士”阶层被区分为上士、中士、下士,“大夫”阶层被区分为上大夫、中大夫、下大夫,再加上其上的六卿、三孤、三公,正好凑成了九个层级,均匀地分布在从“正九命”到“正一命”共九个间隔的品级之上。与此同时,原有的内外爵分阴阳数的排列方式也被放弃了贾公彦认为,“公卿大夫以八命六命四命为阴爵者,一则拟出封加为阳爵,二则在王下为臣,是阴官不可为阳爵故也。士下既无出封之理,又极卑贱,故有三命一命为阳爵无嫌也”(郑玄注,贾公彦疏,彭林整理:《周礼注疏》卷二三《典命》,第787页)。,旧有的封建之制在现有的官僚体系中已经造不成什么影响了。尽管《隋书·百官志》还在强调北周所制班序分为“内命(谓王朝之臣)”和“外命(谓诸侯及其臣)”两种魏征:《隋书》卷二七《百官志中》,第857~858页。,但它们已经不像《周礼》那样按阴阳数区分为两个序列,而是在一到九命上都有所分布。如此一来,“合并内外、区分正从”的变化就基本完成了,其核心目的就是在模仿《周礼》的基础上,拉长官员的迁转之阶,最大程度地适配北魏太和以来的旧制。

不过,尽管西魏北周的命制不再区分内外爵,但军号、散官、戎秩、爵位以及内外职事官这几个序列,在十八级命制中的排列方案,还是有一定规律可循的。上文提及,六官之制的九个等级,也就是中央官僚之等级,只在“正九命”到“正一命”共九个间隔的品级之上排列。除此之外,王、国公、侯、伯等爵位也只在“正命”上排列;刺史、郡守、县令等地方官序列,双授的军号散官序列,柱国大将军、大将军等戎秩序列以及幕府僚属序列,则不区分“正从”。西魏北周的命制,既要向《周礼》靠拢,又要符合“一元化多序列的复式品位结构”之属性,显然也是费了一番苦心的。废帝三年的九命之制,真正为两年后的六官体制做好了准备。而在前一年,宇文泰又放弃了丞相一职,开始仅以大冢宰身份统领尚书省百官,亦可视作体制过渡的一个组成部分令狐德棻:《周书》卷二《文帝纪下》:“(废帝)二年春,魏帝诏太祖去丞相、大行台,为都督中外诸军事。”(第33页)。

在经历了前述的种种准备工作后,全面依《周礼》建构的六官体制终于在恭帝三年建成了。一方面,尚书与九卿职能重复的问题被彻底解决,全部中央官僚都统摄于“天地春夏秋冬”六官之下;另一方面,可与门下、中书等中枢机构相比拟的职官(御正、纳言、内史等)仍然存在,原有的文书行政流程并未被抛弃,而已经成为改革硕果的大统十二部亦为六官体制所吸收保留,承担着重要的行政职能关于西魏北周的六官体制及其背后的制度文献《六官》,笔者有另文讨论。此前对六官体制的研究中,王仲荦的《北周六典》最为全面、详细,在六卷的篇幅中,他将六官诸职的全部相关记载进行了汇总,间有史实考证,为学界提供了翔实的参考资料。日本学者会田大辅则系统探索了六官体制的运行模式和发展变化,集中在《北周政治史与六官制》(《中国中古史研究》第7卷,上海:中西书局2019年版,第49~63页)、《北周六官制的忘却》(「北周六官制の忘却」,《集刊东洋学》128,2023年,第21~40页)两文当中,读者可以参看。。作为西魏官制改革历程的终点,六官体制既实现了宇文泰的复古主张,也顺应了省并冗官的现实需求,亦尊重了汉魏以来成熟的政务运行机制和西魏的改革成果,将理想与现实融为一炉,实为值得继续深入研究的杰作,而非昙花一现的制度怪胎。从制度影响的角度看,不仅隋唐对西魏北周六官体制的继承与吸收程度需要重新评估,与北周分庭抗礼的北齐竟然也有参考六官体制改制的迹象。例如,西魏北周的天官有膳部司,不见于此前,据《唐六典》“膳部郎中”条注引文:

后魏《职品令》:太和中改定百官,都官尚书管左士郎。北齐《河清令》,改左士郎为膳部。隋亦号膳部郎,皇朝改为郎中李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》卷四《尚书礼部》“膳部郎中”条注,第127页。。

北齐《河清令》颁布于河清三年(564年)魏征:《隋书》卷二五《刑法志》:“河清三年,尚书令、赵郡王叡等,奏上《齐律》十二篇……又上新《令》四十卷,大抵采魏、晋故事。”(第781页),晚于六官体制成立之西魏恭帝三年凡八年,有可能受到了后者的直接影响。而“还依汉魏”的隋制,就算是直承北齐膳部而来,也是间接承袭了西魏北周的制度设计。对于探讨隋唐制度三源间的复杂互动,膳部可作为一个独特的观察角度。类似情况的职官,在六官体制中并非孤例。限于篇幅,这些内容留待另文论述。

五 结" 语

官僚制度是中国古代王朝统治的基石,几千年来一直处于变化当中。其演进的模式,可以“分为自觉的创设改革和实际运作中的成长性变革”刘后滨:《唐代中书门下体制研究:公文形态、政务运行与制度变迁(增订版)》,北京:中国人民大学出版社2022年版,第45页。,后者因实际统治效率的要求而作不断的微观调整,最终有量变引起质变的时刻;前者则常常凭借强大的外力作用而发生突变,却难免因时移世易而发生反复。在自觉的创设改革中,皇权往往是最大的推动力量,这是人尽皆知的事实,但皇帝的改制决策也不是凭空出世、一蹴而就的,而是要综合考量现行的制度模式和各方利益,并从经典文献和历代故事中汲取资源。

西魏末年,依《周礼》建设的六官体制诞生,却只持续了短短二十余年,便因“(隋)高祖践极,百度伊始,复废周官,还依汉、魏”魏征:《隋书》卷二六《百官志上》,第800页。而走向消亡。陈寅恪在中国历史的长时段中思考其特点,认为“自西汉以来,摹仿《周礼》建设制度,则新莽、周文帝、宋神宗,而略傅会其名号者则武则天,四代而已”⑦ 陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿 唐代政治史述论稿》,第100、107页。,并充分发掘其政治史意义。这一学术命题正是以陈寅恪的研究为滥觞,后来的学者尽管不断扩展思考的角度,但仍然大多在宇文泰的政治布局中讨论六官体制的意义。

然而,西魏北周的制度调整,既有符合“关中本位政策”的特殊性,也有魏晋以来政治家试图解决“汉魏官繁”问题的延续性和普遍性。如晋代的荀勖,就曾提出“省吏不如省官,省官不如省事,省事不如清心……若欲省官,私谓九寺可并于尚书,兰台宜省付三府”房玄龄等:《晋书》卷三九《荀勖传》,北京:中华书局1974年版,第1154~1155页。的设想,而六官体制的建设,正是对这类想法的实践。这一点也曾为陈寅恪所注意,认为“宇文之改革摹仿《周礼》托体甚高,实则仅实行其近代识者改革中央政府官制之议,而加以扩大,并改易其名,以符周制耳”⑦,可惜这个角度并未得到后来研究者的太多关注。

综合前文的论述,我们对西魏北周六官体制的成立史,可以有更加清晰的认识。西魏初建之时,戎马倥偬的宇文泰面对国土缩小、国力孱弱的现状,决心踏出省并冗官、挽救前朝弊病的第一步。大统十二年的省并郎曹运动,将北魏末年的三十六曹合并为十二部,正是第一阶段的总结性举措。不过,其改制范围仅限于尚书机构,九寺与尚书重叠的问题并没有得到彻底解决。与此同时,西魏朝廷推崇宗周的风气从文场蔓延到朝堂,《古文尚书·周官》篇凝结的古《周礼》说,提供了一个代替晋代以来“八公”之制的新方案,由此进行的“三公三孤六卿”高层官制改革,为具有复古主义精神的第二阶段。恰巧,与“三公三孤六卿”适配的《周礼》官制,因其理想国式的设官分职而没有冗官重叠的弊病。第一阶段反映的现实诉求,加上第二阶段引出的理论背景,共同涵育了依《周礼》设计的六官体制,使现实目标与复古追求达到统一。西魏的官制改革历程也与西魏王朝一起,完成了其历史使命。

纵观这一进程,无法以传统的“汉化”或“复古”论调进行简单统摄。西魏的官制改革仍然服务于官僚体制的健康运作,无论是前朝的制度故事,还是儒家的新旧学说,都是可以利用的思想与制度资源,都服务于西魏的军国体制和对外争衡的需要。随着研究的细化和更多出土文献的问世,我们或许有条件深入了解西魏北周的政务运行流程与行政效率,更为公允地评价六官体制的制度优势,更为客观地总结隋唐王朝对西魏北周的制度承继。而隋文帝杨坚对六官体制的否定究竟是出于旧有制度的缺陷,还是与其恢复汉姓的举措一样,服务于昭示改朝换代的需求,无疑是值得进一步探究的课题。

与此同时,与宇文氏相似的北族政权改制之举,都值得在新的视角下重新审视。以往的研究往往仅将其视作对汉族势力的迎合和对华夏正统的标榜,实则这些政权在初建之时,或许已经拥有较高的政治成熟度,其制度调整常常经过了对胡汉、新旧制度的斟酌,而“虚无缥缈”的经说古制,恰恰因为从未施行而提供了无限的操作空间。在这个层面上,复古便是革新,革新亦是复古。北族政权因为没有太多的制度包袱,反而比因循旧制的汉族政权走得更远。更何况《周礼》这样的经书,本身就具有较为复杂的属性。在这些政治家的眼中,它既有周代政治经济的真实样态,又有后人设计擘画的制造成分;既是记载历史的古典文献,又是面向未来的理想蓝图。西魏与后来的北周,在经说与现实的双重影响之下,比此前的北族政权更进一步,谱写了更具复古色彩的改革篇章,亦于制度层面,在中国古代民族交往、交流、交融的画卷上写下了浓墨重彩的一笔。

Between Classic Theory and Reality:The Reform Process of Bureaucracyin the Western Wei Dynasty

Zhao Shuaiqi

Abstract:Although the reasons for the reform of bureaucracy in the Western Wei and Northern Zhou Dynasties can be explored from the perspectives of ethnic policies,political changes,and the traditions of the Northern ethnic groups,it cannot be ignored that the Liu Guan system established at the end of Western Wei was on an extended line of longterm institutional adjustment.The focus of this process underwent phased changes.For the purpose of removing redundant officials,the reform on the merger of Shangshu Sheng’s Lang Cao in the 12th year of Datong marked the institutional adjustment of Western Wei with a realistic imprint.Two years later,the highlevel bureaucracy reform initiated by the comprehensive promotion of the Zhou system in accordance with Zhou Guan of Classic Shangshu began to lead the reform direction towards the Rites of Zhou,and its theoretical characteristic began to emerge.After the preparation of the Nine Level system established in the third year of Emperor Fei’ reign,the Liu Guan system designed in accordance with the Rites of Zhou was formed in the third year of Emperor Gong’s reign,absorbing the achievements of previous reforms and balancing the practical needs of merging government functions with the pursuit of restoring the Zhou system.

Keywords:Western Wei and Northern Zhou Dynasties;Rites of Zhou;Liu Guan System;Twelve Departments of Datong;Classic Shangshu

【责任编校 徐 莹】

基金项目:中国人民大学2024年度拔尖创新人才培育资助计划。

作者赵帅淇,中国人民大学历史学院博士研究生。北京,100872。