中等收入群体规模测算及其扩大策略

摘 要:一个国家要想成功迈向发达经济体,除经济因素外,还需要构建以中等收入群体(或中产阶层)为主的橄榄型社会结构。在橄榄型社会结构中,中等收入群体就业和收入比较稳定,是增加社会消费和扩大市场需求的主要群体,是科技进步的重要支撑。作为理性群体,他们还是推进国家治理体系和治理能力现代化的主要阶层。更重要的是,这一群体在贫富两大社会阶层之间形成一个安全屏障和缓冲地带,对低收入者与高收入者两大群体的社会关系起到积极的调节作用。用多种方法测算发现,当前我国中等收入群体规模偏小,对构建橄榄型社会结构还缺乏足够支持。主要原因是,居民收入增长速度持续放缓,国民收入分配结构不合理,不同群体之间收入差距过大,社会保障兜底作用发挥不够。与此同时,产业结构转型过早过快出现资本技术替代、城镇化进程过早过快放缓、生活成本支出压力过大都对中低收入者成长形成制约。另外,制度供给不足影响了中等收入群体的发育和成长。必须采取战略性举措,出台针对性政策,支持中等收入群体稳定成长,为构建橄榄型社会结构创造基础条件。

关键词:中等收入群体;橄榄型社会结构;收入分配制度

中图分类号:F126 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2024)08-0001-09

习近平总书记指出,要着力扩大中等收入群体规模,抓住重点、精准施策,推动更多低收入人群迈入中等收入行列[1]。党的二十大报告提出,促进机会公平,增加低收入者收入,扩大中等收入群体。党的二十届三中全会明确提出,多渠道增加城乡居民财产性收入,形成有效增加低收入群体收入、稳步扩大中等收入群体规模、合理调节过高收入的制度体系[2]。中等收入群体是社会的中坚力量,不仅在扩大内需、促进社会稳定、推动经济结构转型升级等方面作用举足轻重,而且是构建橄榄型社会结构、推进中国式现代化建设的重要支撑。采取战略性举措和针对性政策支持中等收入群体成长,具有重要的现实意义。

一、中等收入群体或中产阶层的界定

目前,关于中等收入群体问题有许多争论。一个国家要想成功迈向发达经济体,除经济因素外,还有一个重要因素就是社会阶层结构的变化。从各国经济社会发展实践看,经济社会运行有三种社会结构形态,分别为金字塔社会结构、哑铃型社会结构、橄榄型社会结构。金字塔社会结构是低收入者占绝大多数、高收入者占少数的社会结构。由于这种社会结构经济社会资源分配不公、贫富分化严重,社会阶层之间矛盾冲突较大,会给经济社会发展带来不稳定风险。在哑铃型社会结构中,中等收入(中产阶层)群体占少数,而高收入者和低收入者占有很大比例,这种两头大、中间小的外形近似于哑铃形态。哑铃型社会结构的特点是经济和社会发展不平衡,贫富差距扩大,社会阶层固化,在低收入者和高收入者之间,难以成长出一个庞大的中产阶层去支撑一个国家(或经济体)的经济结构和社会结构稳定转型。橄榄型社会结构是中等收入群体(中产阶层)占多数、低收入者和高收入者占少数,社会阶层结构呈现中间大、两头小的橄榄形态。这种结构被认为是一种理想的社会结构。在此结构下,经济社会资源配置比较合理,社会阶层之间的利益矛盾冲突相对较小,社会发展处于和谐稳定状态。

从世界各国的发展实践观察,上述三种社会结构形态之间既有不断演变的关系,又存在着相互转换的关系。经济发展阶段不同,社会结构形态就有所不同。从经济发展阶段看,一般在经济发展的初级阶段,社会结构多为金字塔或哑铃型结构;当经济迈过中等收入阶段成为发达经济体之后,社会结构形态多为中间大、两头小的橄榄型社会结构,即社会结构多以中等收入群体或中产阶层为主。体制上的差异,也会带来不同的社会结构形态。比如一个国家(或经济体)的经济体制相对包容,经济社会资源配置比较合理,社会阶层之间流动转换空间较大,各种利益矛盾冲突较少,中等收入群体或中产阶层成长就快,由此橄榄型社会结构就容易形成,反之亦然。

在橄榄型社会结构中,中等收入群体或中产阶层的作用是什么呢?首先,中产群体有着体面的工作和社会地位,有良好的教育背景,就业和收入都比较稳定,生活水平较高,他们是增加消费和扩大市场需求的主要群体。其次,中产阶层占多数的社会结构是善于学习和追求创新的社会,这一群体一般都能走在时代前列,思想活跃,知识更新意愿强烈,人力资本水平提高快,他们是科技进步的重要支撑。再次,中等收入群体或中产群体是最理性的社会群体,获得感、稳定感、安全感较强,其自我意识比较强,是所有社会群体中自我表达、自我参与、自我管理意愿最强烈的群体。他们是形成扁平化社会治理体系的主要阶层。最后,庞大的中产群体会在贫富两大社会阶层之间形成一个安全屏障和缓冲地带,对低收入者与高收入者两大群体的社会关系起到积极的调节作用。

实际上,“中产阶层”概念与“中等收入群体”概念是有区别的,一个宽一个窄,“中产阶层”要宽,“中等收入群体”要窄。中产阶层概念包括收入、财产、教育文化、社会生活等方面,而中等收入群体仅以收入来衡量。从理论层面考量,中产阶层一定是中等收入者,但中等收入者不一定是中产阶层。当中等收入者在包括收入、财产、教育文化、社会生活等方面具备基础性条件时,中等收入者才能成长并进入中产阶层行列。

二、中等收入群体或中产阶层的衡量方法

衡量中等收入者或中产阶层有多种方法,如固定收入指标法、固定比例法,以及更为复杂的多因素定性方法。

第一,固定收入指标法,即通过设定全体社会成员收入上下界限识别中等收入群体。比如,世界银行认为,成人每人每天收入或消费在10至100美元之间为中等收入群体,10美元以下者减去贫困人口为低收入者,100美元以上者为高收入群体[3]。

第二,固定比例法。比如,以确定社会平均收入中位数为基础,中位数的50%或者75%为下限,1.5倍至2倍为上限,处其间者为中等收入群体。两端分别为低收入者、高收入者[4]。

衡量中产阶层的方法比较复杂。界定中产阶层一般要采取多维度、多因素的方法,中产阶层不仅取决于他们的收入和财富,还要看他们的社会地位、教育程度和生活方式。比如,美国用以下标准来界定中产阶层:其一,有稳定的工作和收入来源。有较高的文化素养和专业技能,拥有一定的社会地位,能获得稳定的工作和职业发展机会。根据美国政府的定义,中产家庭年收入在5万美元至15万美元之间。其二,拥有住宅、汽车、股票、债券、储蓄等。具备应对突发事件和困难的能力,能为家庭成员提供基本经济保障。其三,子女能够获得良好的教育机会。其四,有医疗保障和养老金计划。其五,家庭成员有健康的生活方式和丰富的文化生活,每年有旅游度假的机会和能力[5]。

欧盟也列出了界定中产阶层的具体标准:如中产家庭具有对意外突发事件(比如灾害、事故)的支出能力、每年具有外出旅行一周的能力、没有购买房产和租房的支付压力,生活中能够吃好、穿好和住好,家庭中常用的电器设备齐全,家庭成员有新衣服、新鞋,家庭拥有车辆、互联网设备,家庭能定期参与娱乐活动,家庭有能力每月与亲友举行一次聚会等。

三、我国中等收入群体的识别与规模测算

长期以来,由于在现实生活中难以对中等收入群体和中产阶层进行界定划分,同时我国在实践和政策层面采取“中等收入群体”概念,其内涵已经覆盖中产阶层。因此,本文将在以下研究中主要采用 “中等收入群体”概念。从目前我国实际情况看,中等收入群体如何认定和识别呢?

国内测算中等收入群体有四种标准:一是国家统计局的划分方法,将2018年价格下一个三口之家年收入在10万~50万元之间(即家庭人均年收入达到3.33万~16.67万元)的人群界定为中等收入者,以此标准测算,2018年我国有1.4亿个家庭、约4.2亿人为中等收入人群,占当年全国人口的28.2%。二是按照世界人口当年收入中位数的67%~200%(当年价格)为中等收入人群,以此测算出2018年我国中等收入群体规模为4.13亿人,占当年总人口的29.4%。三是按照世界银行向发展中国家推荐的标准,以每人每天10~100美元(2005年购买力评价)作为界定中等收入人群的标准,2018年我国中等收入人群估计已达7.6亿人,占总人口的比重高达54.2%[6]。四是按我国人口当年收入中位数的75%~200%划分中等收入人群,目前中国约有6亿人为中等收入及以上人群[7]。

这里选择三个标准来估算2022年我国中等收入人群规模。首先,按照国家统计局10万~50万元标准(现价)划分中等收入人群,当年我国中等收入人群人口约为4.30亿人,占总人口的30.4%。其次,按照世界银行每人每天10~100美元的标准划分,以购买力平价测算,世界银行公布2022年中国人民币购买力平价是1∶3.99,即年收入在14 564~145 635元之间的为中等收入群体,如果将此标准换算为月收入,即人均月收入在1 214~12 136元之间。比照2022年12月1日国家统计局公布我国2021年各阶层收入及人口数进行估算,2022年我国约有7亿中等收入人群人口。进一步,再按照2022年现汇中间汇率1∶6.726计算,即居民年收入在24 550~245 499元之间为中等收入者。依然比照2022年12月1日国家统计局公布我国各阶层收入及人口数进行估算,2022年我国约有4.65亿人口为中等收入人群人口,占总人口的32.9%。最后,按照2022年我国当年人口收入的中位数31 370元的75%~200%划分中等收入人群,即人均年收入在23 528~62 740元之间为中等收入人群,以此估算2022年我国约有5.36亿人为中等收入及以上人群。

综合以上研究分析,以世界银行每人每天10~100美元为标准,按照购买力评价计算出的我国中等收入人群规模偏大,表1(下页)中其他三种比较接近我国的实际情况,就是说当前我国中等收入人群规模占总人口的比重在30%至40%之间。

四、我国中等收入群体规模偏小的原因

根据世界银行提供的文献资料分析,20世纪60年代以来,在100多个中等收入经济体中,只有13个经济体成功进入高收入国家行列。少数经济体之所以能成功进入高收入经济体行列,有多种原因,但其中一个主要原因是,该经济体群体之间收入差距迅速缩小,中等收入群体(中产阶层)占比达到60%以上,以中产阶层为主体的橄榄型社会结构基本形成。从我国多年实际情况看,尽管我国中等收入人群规模在不断扩大、比重也在持续上升,但总体上,我国低收入人口规模过大,中等收入群体成长缓慢、规模偏小,距离构建以中等收入群体为主体的橄榄型社会结构还有一定差距。

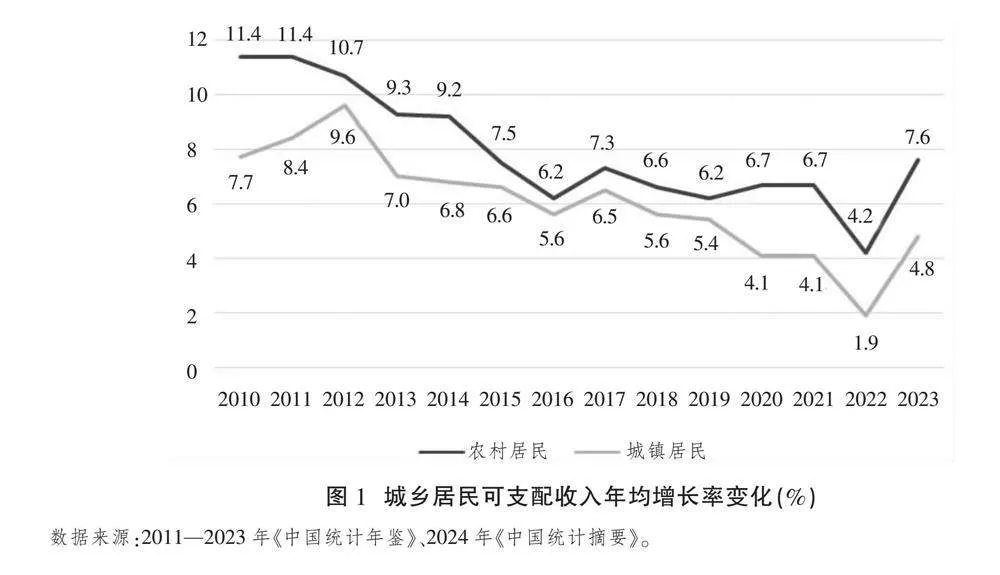

一是居民收入增长速度持续放缓,不利于中等收入群体成长。由图1可以看出,2010年以来,我国城乡居民收入增长速度趋缓,尽管2023年同比增长较快,但如果按照指数平滑法计算,近两年城乡居民收入增长率仍然偏低。现阶段,城乡居民收入的基础还不牢靠,就业不稳定,收入预期下降。受俄乌冲突、美国贸易单边制裁和科技脱钩断链等重大国际事件冲击影响,部分外资企业撤离中国,一些国内企业也出现了出口困难和经营萎缩问题。在此情况下,部分企业开始裁员,减少就业岗位,这给中等收入群体稳定就业、增加收入带来了较大影响。从统计数据看,在社会出现普遍裁员的情况下,虽然社会就业人员当年人均收入可能会有所增长,但家庭成员的总收入不一定增长甚至还会出现下降。这是因为,家庭成员中一旦有一人出现失业,当其他家庭就业人员的收入增长无法弥补由失业带来的收入损失时,这类中等收入家庭就可能变成低收入家庭。就业难,还会给低收入者向上一级收入阶层迈进造成障碍。因此,由重大国际及国内事件引起的供给冲击和需求冲击,都会给城乡居民实际收入增长带来不利影响,这不仅给既有中等收入群体稳定成长带来威胁,还降低了低收入人群成长为中等收入群体的概率。

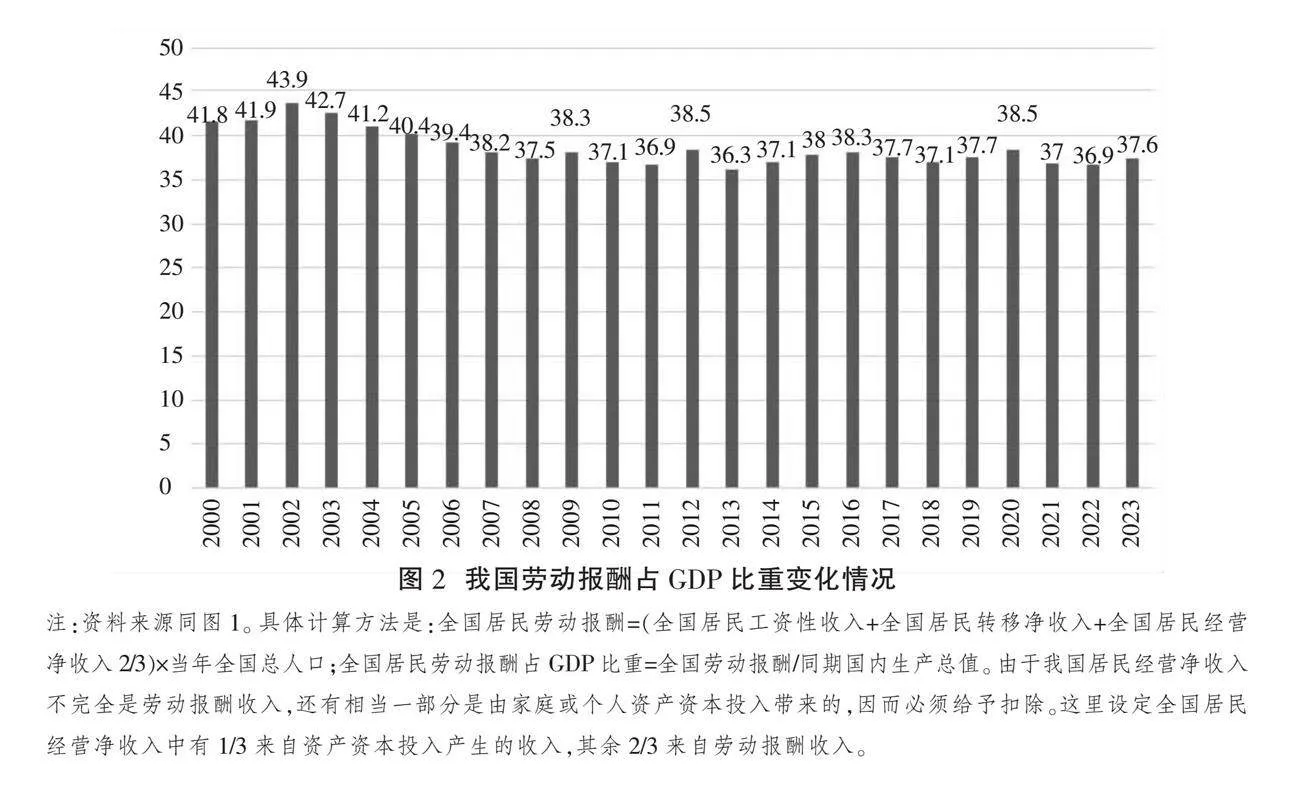

二是收入分配的结构性变化对中等收入群体成长形成制约。从国际比较视角分析,大部分高收入经济体在当年向高收入国家门槛迈进时,居民的劳动报酬占国民收入的比重都在50%以上。根据联合国的《国民账户统计年鉴》数据,美国1900—1909年居民劳动报酬占GDP的平均比重为55%,1947—1952年,即美国刚迈进高收入国家门槛时,居民劳动报酬占比高达65%。日本在1970—1975年,即向高收入国家行列跃升时,劳动报酬占GDP比重由42%上升至53%。韩国在高收入国家门槛前的1990年,劳动报酬占比由1970年的34%跃升至50%[8]。

图2是我国居民可支配收入中扣除资本收益和居民财产性收入后的劳动报酬占GDP比重的变化情况。可以看出,2000—2023年我国居民的劳动报酬占GDP的比重都没有超过45%,且总体呈下降趋势。2002年居民劳动报酬占比43.9%,2022年下降至36.9%,2023年虽回升到37.6%,但仍然偏低。我国居民在国民收入分配中劳动报酬占比偏低且呈下降趋势,意味着居民用于改善自身生活条件的支出被人为压低了。从经济发展阶段看,2023年我国人均GNI(人均国民收入)为12 597美元,达到世界银行高收入国家门槛值的90%,如果经济发展不出意外,我国在“十五五”规划期初迈入高收入国家门槛是大概率事件。从发达经济体的发展历程和经验看,成为高收入国家需要形成一个以中等收入群体(中产阶层)为主体的橄榄型社会结构,尔后稳定成长为中等发达国家更需要一个中等收入群体作为主要社会阶层支撑。但是,当前我国收入分配结构中居民依靠劳动报酬获得的收入比重偏低且还有所下降,这不利于中等收入群体的正常成长,对构建橄榄型社会结构形成制约。

三是不同群体之间的收入差距在扩大,不利于低收入人群成长为中等收入群体。表2(下页)是按五等份分组20%低收入户和20%高收入户人均可支配收入的比较。可以发现,2019年以来,高收入户人均可支配收入增长要明显快于低收入户。因此,高收入户与低收入户人均收入倍差是扩大的,由10.35倍扩大到10.48倍。两个群体之间的收入差额也拉大了,由69 020.3元增加到81 515.2元,差额扩大了12 494.9元。表3从长期趋势上展示了城乡内部高收入人群与低收入人群的比较变化。从2023年与2011年相比可以看出,城乡内部低收入群体与高收入群体无论是相对收入差距还是绝对收入差额都是扩大的,特别是农村内部差距要明显大于城市内部。2011—2023年,城镇内部高收入户与低收入户人均收入倍差由5.35倍扩大到6.33倍,农村内部高收入户与低收入户人均收入倍差由8.39倍扩大到9.52倍。城乡内部群体之间的收入差额也拉大了,城镇内部低收入群体与高收入群体收入差额扩大了54 928.9元,农村内部二者收入差额扩大了30 089.4元。

一般情况下,低收入人群收入增长快一些,有利于这部分人群收入总量和增量较快赶上中等收入人群的收入和生活水平,从而使他们顺利成长为中等收入阶层。但是,2019年以来,由于新冠疫情、美国单边贸易制裁以及世界主要经济体需求紧缩带来的冲击,低收入阶层丧失了更多的就业和增加收入的机会,由此导致低收入群体收入增长不仅慢于高收入群体,而且绝对差额还在明显扩大。显然,高低收入群体之间的收入差距扩大,会导致低收入人群放慢改变身份的步伐,甚至还可能造成刚跃升成为中等收入阶层者重新跌回原来的收入群体。

从理论上讲,在居民收入差距不断扩大的情况下,功能完善、均等化程度高的社会保障能对居民收入差距扩大起到调节作用。比如,在社会保障中,政府通过提供保障房、教育、医疗、养老、社会救助等,加大对低收入、中低收入人群的转移支付,可以缩小群体之间的收入差距。但是,现阶段我国社会保障制度还不完善,功能还不够健全,距离能够调节居民收入差距还存在诸多短板弱项。譬如,在现实生活中,由于住房保障制度缺位,广大低收入甚至中低收入人群住房支出压力过大,给这类人群的生存和发展带来了不利影响。

各级政府在教育、医疗、养老、社会救助等方面的支出不足,在城乡、区域、群体之间存在较大差别,也会导致低收入群体实际收入水平下降。城乡、地区之间低收入群体社会保障水平明显偏低,使得他们原本就不高的收入被动用于本来由各级政府承担的公共支出,更加拉大了城乡、地区、群体之间的实际收入差距。这种社会保障制度的群体差异,明显抬高了低收入群体转变为中等收入群体的成长成本。

四是经济运行中出现的三个“过快”给中等收入群体成长带来冲击。首先,产业结构变动过早过快地出现了以资本、技术替代劳动,给低收入和中等收入人口带来了较大的冲击。2014年以来,智能化改造、资本深化引致我国工业结构的快速转型,最突出的变化是以纺织服装、皮革皮鞋、竹藤编制、家具制造等为代表的劳动密集型产业不断萎缩,以汽车制造,计算机、通信和电器设备制造,铁路、船舶航空运输设备制造等为代表的装备制造业迅速uNstsmwLAs95jMAzPO1No7Ey0RcN18RyikMHk+qPYus=扩张。从理论上讲,这种工业结构演变的方向是合理的,但由于在整个产业结构中生产性服务业和生活性服务业发展不足,产业结构转型升级带来了劳动用工量的大量减少。2014—2023年全国工业用工数量从9 977.2万人减少到6 751万人,减少了3 226.2万人,下降了32.3%。产业转型升级导致工业部门对劳动力的需求减少,直接挤压了低收入者在相关领域务工就业的机会,这对稳定中等收入群体、促进低收入者改变身份是不利的。其次,城镇化进程过早过快放缓给低收入人口改变身份、实现收入增长带来阻力。自2010年迈入中高收入国家行列之后,我国城镇化率上升速度就开始逐渐放缓。2010—2015年城镇化率平均每年提升1.48个百分点,2015—2020年每年平均提升1.31个百分点,2021—2023年年均提升0.76个百分点。最后,生活成本上升过快给中等收入群体带来支出压力。通货膨胀、房价上涨、教育支出增加、医疗卫生成本提高等,使得中等收入群体的获得感、安全感、幸福感受到了侵蚀。

五是目前针对促进中等收入群体稳定成长的体制机制不完善。收入分配制度如何保证劳动报酬比重不断提高,公共服务资源分配怎样均等公平地向不同群体配置,都是值得思考的问题。此外,还有财产性收入缺乏体制保障,土地制度改革还在路上,社会阶层流动性降低甚至出现固化,都会对低收入阶层向中等收入群体跨越造成负面影响。

五、扩大中等收入群体规模的策略

无论从扩大内需,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局看,还是从实现中国式现代化,到2035年我国人均国内生产总值达到中等发达国家水平的目标要求看,持续扩大中等收入群体、构建橄榄型社会结构,都具有重要现实意义。为此,必须采取战略性举措,出台针对性措施,支持中等收入群体稳定成长,为构建橄榄型社会结构创造基础条件。

第一,通过转变发展方式,提高经济发展质量,做大经济总量,让低收入者和中等收入者群体都能获得稳定增长的收入来源。建议实施两个“十年倍增”行动计划:一个是用十年时间将低收入人口人均收入水平翻一番,促使他们中大部分人成长为中等收入者;另一个是用十年时间将中等收入群体规模扩大一倍。采取多样化的举措为其减负增收,促使他们成长为占中国人口规模最大、最稳定的中等收入群体。

第二,改革国民收入分配制度,不断提高劳动者报酬比重。要把提高劳动者报酬在国民收入初次分配中的比重作为重点,建立企业工资足额发放并正常增长的机制,确保低收入者收入能够随同经济发展加快增长。完善综合和分类相结合的个人所得税制度,适时调整个人所得税起征点,减少个人所得税征税分级,降低低收入者和中等收入者的个人所得税税负,降低劳动报酬所得税率。各级财政应投入更多的公共资源,加大对低收入者和中等收入者在社会保障方面的转移支付力度,以减轻他们的生活压力。比如,扩大保障房的供给范围,扩大公积金贷款面并适度降低利率,降低首套住房商贷最低首付款比例和贷款利率。不断缩小城乡、地区、阶层之间社会保障水平的差距,逐渐扩大低收入、中等收入阶层的基本医疗保险报销比重和范围,不断提高低收入者基础养老金的发放标准。政府还可根据低收入、中等收入者家庭支付能力在降低其子女教育成本方面有所作为,比如补助幼育,给予其子女高中、大学学费补助等。为防止重大事件过度影响低收入者和中等收入群体稳定成长,比如重大疫情、自然灾害、贸易摩擦等事件冲击,公共财政也可以向低收入、中等收入群体发放失业补助金和消费券。

第三,实施积极务实的就业政策。建议设立低收入者和中等收入者就业专项工程。一方面,要大力支持民营企业发展。民营企业是中等收入群体成长的主要平台,凡是民营经济发达的地区,居民收入都高,中等收入群体规模也比较大。当前我国民营企业发展不足,关键问题是理论创新不足,体制不够完善。要围绕激发民营企业活力,建立和完善市场经济制度,优化市场营商环境,以法律保障民营企业的合法权益。政府要尊重企业的市场逻辑选择,尽量减少干预,让不同所有制企业开展公平竞争。拓展民营企业的发展空间,放开市场准入,降低民营企业准入门槛[9]。另一方面,支持中小企业发展,鼓励发展技术与劳动密集相结合的产业业态,特别在经济增长放缓时期,要压缩无效低效投资项目,多发展一些与劳动密集相关的产业,积极发展观光旅游、康养、信息服务、智能化改造、物联网、冷链物流等方面的产业业态。为了增加低收入者和中等收入者的就业机会,可对所有积极主动吸纳低收入者和中等收入者就业的企业或产业项目,从政策上给予鼓励和支持。同时,为了提高低收入者和中等收入者在劳动力市场上的竞争力,建议为其设立劳动技能再培训提升行动计划,将目前劳动市场供求缺口大的领域作为培训重点予以支持。

第四,继续深化体制改革,不断清除中等收入群体健康成长的障碍。继续深化城乡二元户籍制度改革,推行由常住地登记户口提供基本公共服务制度,推动符合条件的农业转移人口在社会保险、住房保障、随迁子女义务教育等方面,享有同迁入地户籍人口同等权利,加快推动农业转移人口市民化。农村土地制度改革要尽快出台改革落地方案,让农村广大低收入、中等收入者也能在土地制度改革中获得财产性收入。

总之,持续扩大中等收入群体要采取战略性举措、针对性政策,包括改善国民收入分配制度,加大公共财政在社会保障方面的转移支付力度,减轻低收入者、中等收入群体的生活负担,实施积极的就业政策,支持民营企业发展,继续深化体制改革,不断清除中等收入群体健康成长的障碍。最终,在中国培育成长出一个有恒产、有恒心,求稳定、敢创新,有能力消费、敢消费、能引领消费的庞大中等收入群体,届时以中等收入群体为主的橄榄型社会由此形成,中国迈向中等发达国家行列才会有一个庞大社会阶层作支撑。 [Reform]

参考文献

[1]习近平.扎实推动共同富裕[J].求是,2021(20):4-8.

[2]中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定[M].北京:人民出版社,2024.

[3]李春玲.中等收入群体与中间阶层的概念定义——社会学与经济学取向的比较[J].国家行政学院学报,2016(6):53-58.

[4]杨修娜,万海远,李实.我国中等收入群体比重及其特征[J].北京工商大学学报(社会科学版),2018(6):10-22.

[5]马晓河.转型中国:跨越“中等收入陷阱”[M].北京:中国社会科学出版社,2020:184.

[6]中国发展研究基金会.走共同富裕之路[M].北京:中国发展出版社,2023:152-176.

[7]王朝阳,李梦凡.极化效应下我国中等收入者群体的发展问题[J].数量经济技术经济研究,2013(6):51-64.

[8]马晓河.迈向高收入经济体必须系统解决消费需求不足问题[J].全球化,2024(2):5-18.

[9]袁莉.新发展格局下我国民营经济营商环境的优化策略[J].改革,2024(1):111-120.

Scale Measurement and Expansion Strategies of Middle-income Group

MA Xiao-he

Abstract: To successfully transition into a developed economy, a country must not only consider economic factors but also establish an olive-shaped social structure dominated by the middle-income group(or the middle class). In such a social structure, the middle-income group, with stable employment and income, forms the primary force driving social consumption and expanding market demand, and serves as a significant pillar supporting technological progress. As a rational group, they are also the main stratum advancing the modernization of national governance systems and capabilities. More importantly, this group acts as a safety barrier and buffer zone between the lower and upper social classes, positively regulating social relations between the low-income and high-income groups. Calculations using various methods indicate that the current size of the middle-income population in China is relatively small, lacking sufficient support for the construction of an olive-shaped social structure. The primary reasons include the continuing slowdown in the growth rate of the population's income, the irrational structure of the distribution of national income, the excessive income gap between different groups, and the insufficient role of social security in covering the bottom line; at the same time, the premature and rapid substitution of capital and technology by the transformation of the industrial structure, the premature and rapid slowdown of the process of urbanization, and the pressure on the cost-of-living expenditures have also imposed constraints on the growth of low- and middle-income earners. Additionally, the development and growth of the middle-income group has also been affected by inadequate institutional provision. Strategic measures must be implemented, along with targeted policies, to support the stable growth of the middle-income group and create fundamental conditions for constructing an olive-shaped social structure.

Key words: middle-income group; olive-shaped social structure; income distribution system