基于信息科技学科的跨学科主题学习设计与实践

熊璋教授指出,一线教师可以依据课标、参考课标解读和各种培训材料自编教案,并尝试开展教学。城市学校讲城市学生常见的场景,农村学校讲农村学生熟悉的案例,要让学生有真实感受[1]。在一些农村小学,教师承担多学科教学任务的情况很普遍。笔者在兼任信息科技、劳动、科学三个学科的教师期间发现,这些学科均面临课时量少、学习内容多的问题。采用跨学科方式组织教学,可以将多学科教学内容有机融合,使教学效益最大化,有效解决上述难题。本文以“餐具编码护航学生午餐”为例,阐述基于信息科技学科的跨学科主题学习模式的实践探索。

一、基于信息科技学科的跨学科主题设计模式

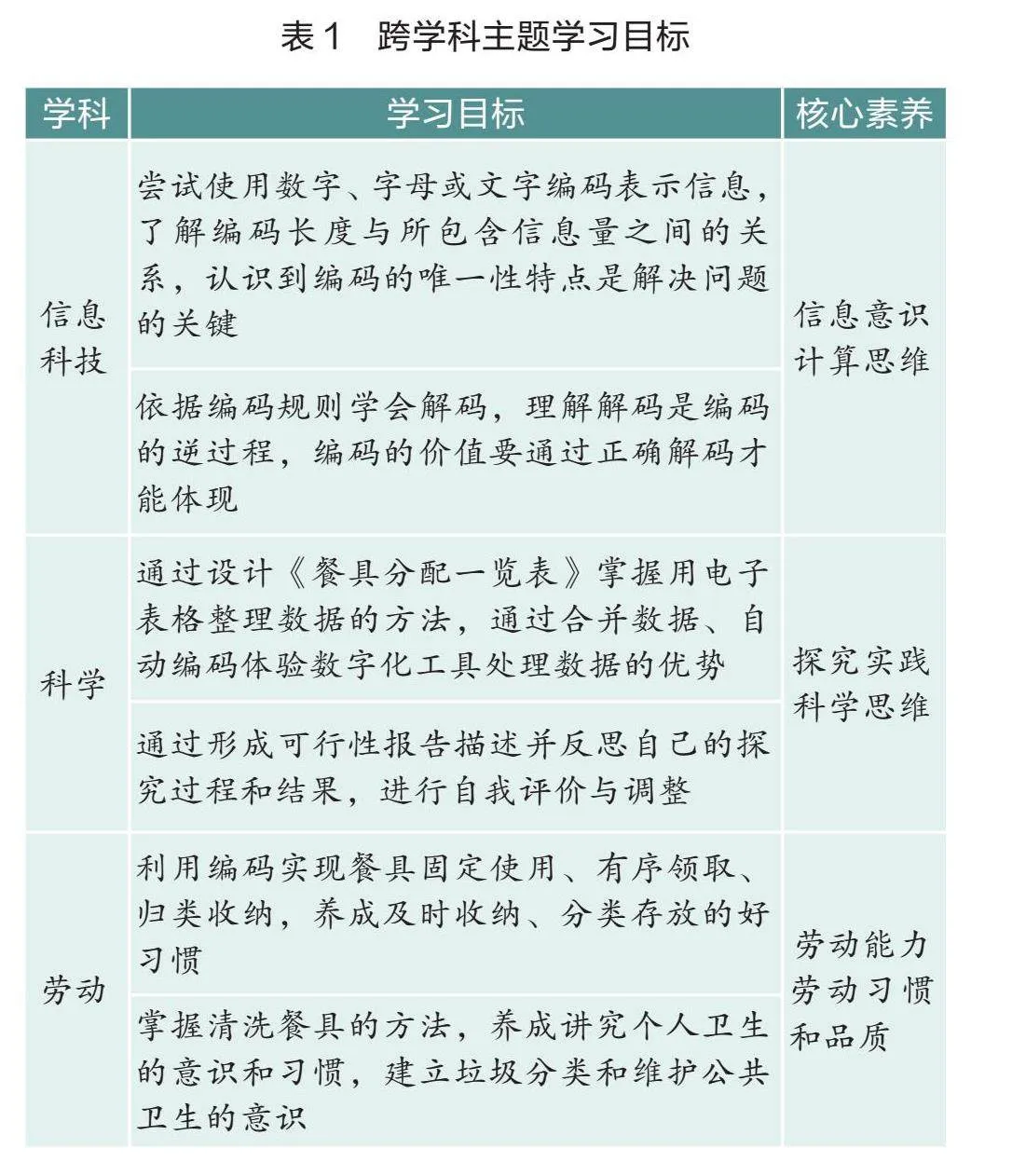

信息科技课程是典型的科学教育,是素质教育,是培养下一代数字素养与技能的抓手[2]。展开跨学科主题学习,要立足信息科技学科[3]。教师在进行主题学习设计时可以以完成信息科技学科的内容学习为主要目标,融合其他学科(劳动、科学等)的教学内容或研究方法,确定跨学科主题,设计该主题活动。该模式设计与实施的过程主要包括“遴选内容—确定主题—明确目标—设计活动—实施教学—反思调整”六个步骤(如图1)。各步骤要求分别为:围绕信息科技并参考其他学科遴选学习内容,体现融合性;结合真实情境并根据实际需求确定主题,基于真实性;依据课标理念和核心素养要求明确学习目标,突出育人性;活动设计以探究实验和实践活动为主,“科”与“技”并重;实施教学的场所不局限于课堂,形式要多样;不断反思调整教学设计和教学策略,呈现迭代性。

下面笔者以“编码”为例阐述如何开展基于信息科技学科的跨学科主题学习的设计与实施。

二、基于信息科技学科的跨学科主题学习设计

(一)遴选内容

《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)中“编码”模块的主要学习内容包括编码、解码、编码与秩序等,在本模块中,编码的目的是作为唯一标识[3]。熊璋教授在对本模块进行解读时强调:编码的原理和作用是教学的重点,不等于编程。

《义务教育劳动课程标准(2022年版)》把日常生活劳动作为主要课程内容之一,如 “用合适的洗涤用品洗碗筷等餐具”“将物品摆放整齐,归类收纳,做到有序、合理、便于取用”等。经过调查笔者发现,很多第二、三学段的学生都缺乏上述劳动经历。这个情况应该引起家长和教师的重视。笔者认为,劳动教育需因地制宜、择机而行,应渗透于家庭生活及学校生活。

《义务教育科学课程标准(2022年版)》强调学生除了要掌握基本的科学知识外,还应具备基本的科学思维和科学方法,具有使用统计图表等记录、整理信息,以及分析处理信息并得出结论的能力。

依据教学实际和培养需求,笔者遴选的学习内容以信息科技学科“编码”模块为主,融合劳动学科的“清洁与卫生”“整理与收纳”内容、科学学科对学生探究实践能力的要求,以实现多学科协同育人的目的。

(二)确定主题

笔者任教的学校是一所农村小学,绝大多数学生家长在本地务农或外出打工,没有时间和精力照顾学生的午餐。为保证学生健康成长、解除家长的后顾之忧,学校实施了午餐计划,为在校生提供午餐。这为跨学科主题学习的设计与实施提供了契机。

如何使餐具与学生固定搭配使用?能否将劳动教育融入午餐情境?怎样使学生亲身体验编码与秩序的关系,并在该过程中掌握解决问题的科学方法?课标倡导真实性学习,以真实问题驱动。因此笔者将跨学科主题确定为“餐具编码护航学生午餐”。围绕该主题,教师引导学生借助科学学科的研究方法开展探究活动,利用信息科技学科的思想和方法解决午餐中遇到的实际问题,通过劳动检验学习研究成果并促使学生养成良好的劳动习惯和品质。

(三)明确目标

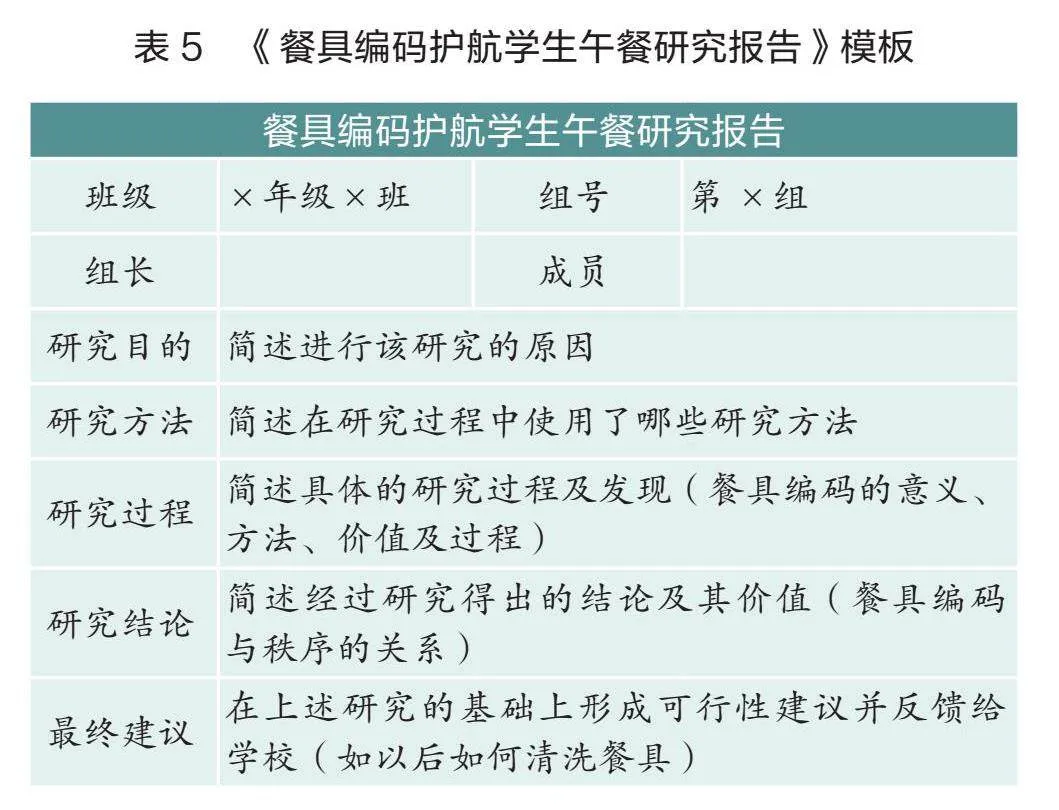

围绕学习主题,结合学习内容,依据各学科课程标准,以核心素养为导向,笔者确定的学习目标如表1所示。

(四)设计活动

主题活动是跨学科主题学习的载体。为推进跨学科主题学习,笔者围绕“编码”模块的内容设计了三个活动(见表2)。

三、基于信息科技的跨学科主题学习实施

本案例主要的课堂教学为5课时,根据不同学情,部分内容可以合并或分解,整体安排为6~8课时。

(一)我的餐具我做主

1.真实问题引入

教师发起现场调查,内容包括就餐人数、餐具名称等,由此引导学生进入与午餐有关的话题。在此基础上,教师引导学生思考问题“今天中午你用到的餐具是昨天你用的那套吗”“你明天午餐时用到的餐具还会是今天用的这套吗”。学生由餐具非固定使用发现随机配发餐具存在病菌传播风险等问题,自然引发思考:如何才能避免上述问题的发生呢?

【设计意图】学生午餐卫生问题不容忽视。教师有意识的引导会让学生发现餐具使用存在的问题,从而引发对该主题学习的兴趣,培养他们发现问题、提出问题的能力。

2.讨论问题解决方案

教师引导学生认识到,解决上述问题需要保证每次就餐时使用固定的餐具。在明确目标的基础上,学生分小组讨论哪些方法能固定餐具使用,并筛选出最优方案:为餐具编号。

【设计意图】四年级学生已经对编号有了一定的认知。通过初步讨论,大部分学生都能想到用编号来解决问题,由此进入编码的学习环节。该环节可以培养学生分析问题的能力和严谨的科学习惯。

3.分组实验验证解决方案

教师出示《尝试给餐具编号》实验单(见表3),引导学生明确实验目的、实验材料、实验参考步骤及实验要求。各实验小组在组长的组织下完成编号、贴号、模拟混洗及分配的过程,验证使用编号能否实现餐盘固定使用。

【设计意图】学生通过实验可以建立起编号与姓名的一一对应关系,意识到编号唯一性是解决问题的关键,达到科学方法迁移应用的目的。

4.升级解决方案

教师收集每个小组的3号模拟餐具混洗的过程,引导学生发现不同组存在重号的问题,学生分组讨论后将编号由一位升级到两位(组号+序号)。教师适时引导学生思考编号13与数字13在读法和意义上的区别,引出编码的概念后结合生活中的编码加深学生的理解。教师继续以同年级的异号班[如四年级(1)班]和不同年级的同号班[如一年级(4)班]为例扩大检验空间,学生通过不断解决重号的问题逐步将编码由两位升级到四位(年级号+班号+组号+序号)。教师引导学生总结当前的编码规则,认识影响编码唯一性的条件。

【设计意图】通过模拟餐具混洗,学生发现一位数的编号存在缺陷。从一位数编号升级为两位数编码的过程揭示了编码的科学原理,将学生的常规数学思维升级到计算思维。通过不断扩大检验空间,学生会发现编码的唯一性受空间影响。经历了这种“发现问题—分析问题—解决问题”的螺旋式上升的循环过程,学生的计算思维和问题解决能力可以得到很好的培养。

(二)帮餐具找到小主人

1.真实情境引入

教师以本班某餐盘(如4413)为例创设餐盘丢失的情境,让学生尝试从编码中提取信息并将餐盘归还给主人。教师出示其他班级的餐盘(如5113)并引导学生模拟归还过程,通过对比活动引导学生发现建立姓名与编码一一对应关系的重要性,由此产生设计《餐具分配一览表》的需求。

【设计意图】在学生亲历解码过程的基础上教师再引入解码的概念,可以加深他们对解码科学原理的理解,也为迁移到编程解码的学习打下基础。

2.分组实验,设计餐具分配表格

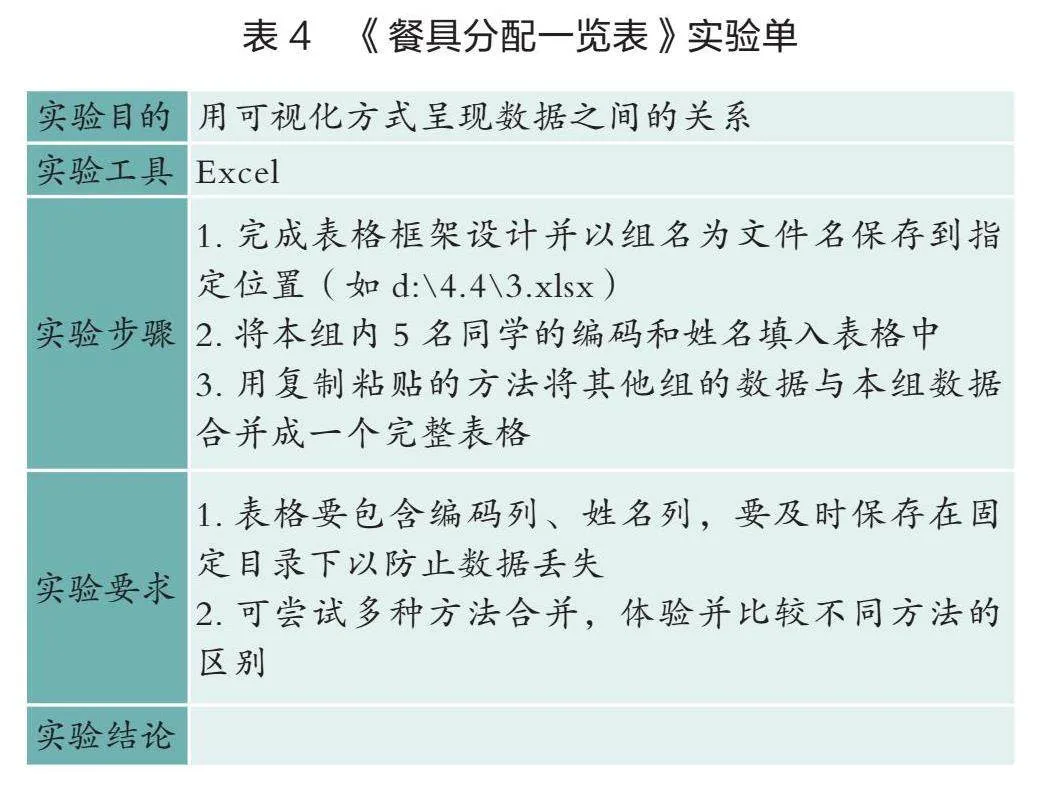

教师出示《餐具分配一览表》实验单(见表4),引导学生明确实验目的、实验工具、实验步骤及实验要求。各小组在组长的组织下完成表格设计、本组数据输入、全班数据合并、文件保存与提交的过程。

【设计意图】通过该实验,学生可以借助可视化方式明确数据间的关系,初步体验使用数字化工具组织并呈现数据的过程,掌握数字化工具的基础技能。

3.在真实情境中优化解决方案

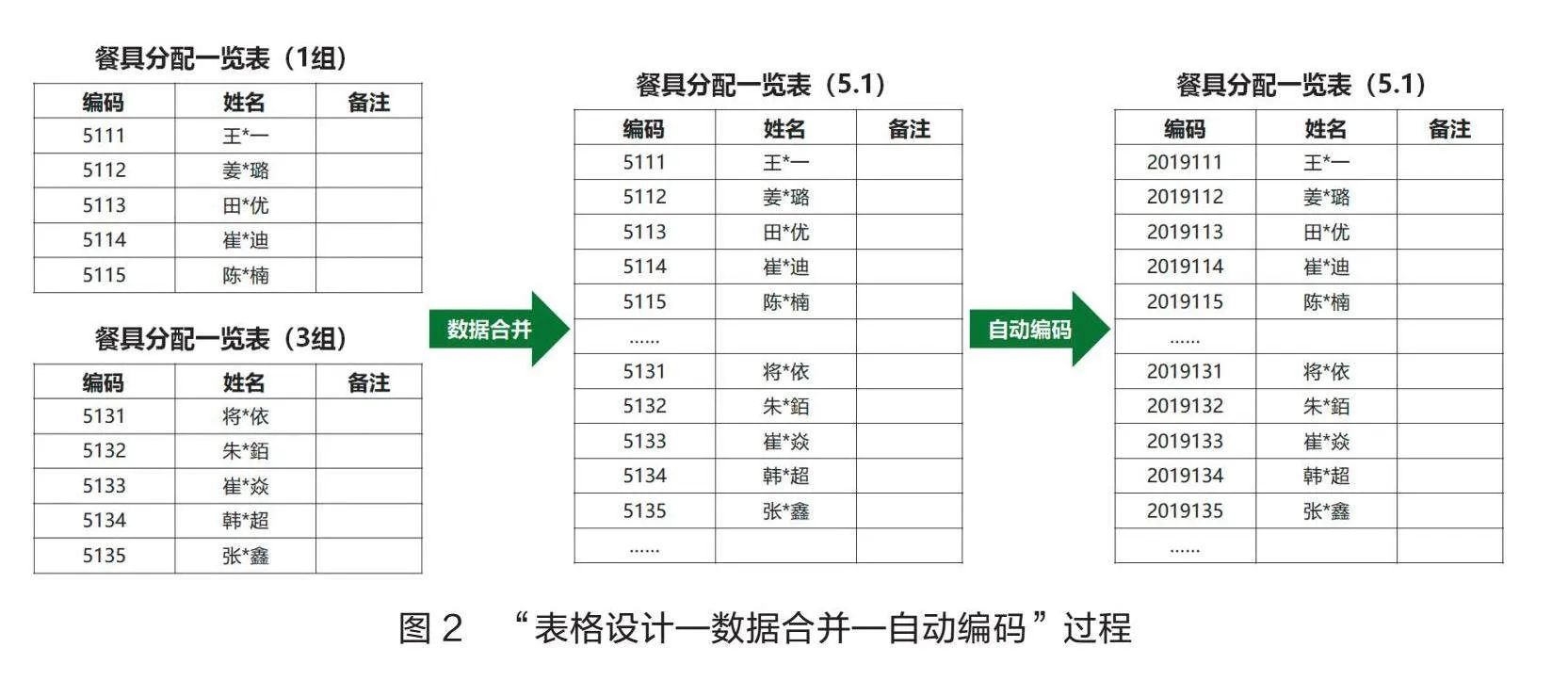

教师通过创设情境引导学生发现随着新学期的到来,目前的编码规则仍可能出现重号的情况。学生在发现新问题的基础上,将编码规则改进为“入学年份+班号+组号+序号”。另外,学生发现修改本班《餐具分配一览表》十分耗时费力。教师适时以“MID函数截取字符串”及“&连接符连接字符串”为例引导学生了解在电子表格中利用公式处理数据的一般方法。在学生自主完成最终的《餐具分配一览表》后,教师重新模拟帮餐具找到小主人的情境,引导学生体验该表的价值。

【设计意图】通过扩大时间检验范围,学生会发现编码的唯一性还会受时间影响,由此产生修改升级编码的需求。通过手工修改编码和利用公式自动编码的对比实验,学生可以深切感受数字化工具处理数据的优势,激发数字化学习的主动性。通过“输入数据—自动化编码—打印表格”的过程,学生可以对信息处理的一般过程“输入—处理—输出”形成完整认知。

(三)自己的事情自己做

1.总结学习内容,形成可行性报告

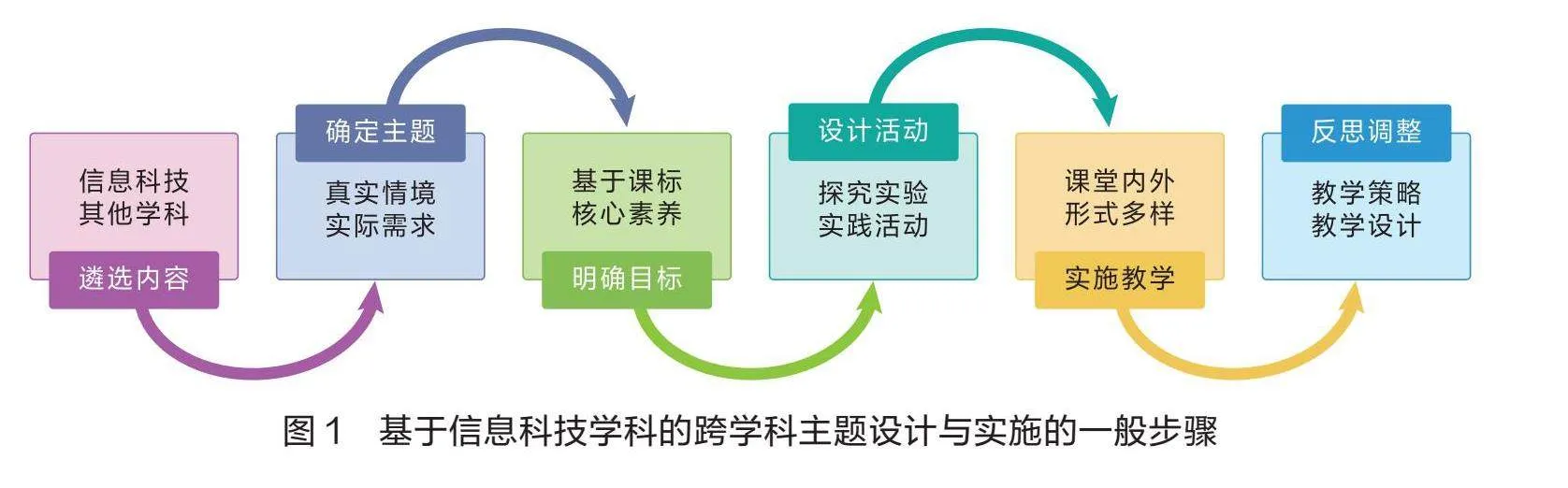

教师引导学生思考问题“餐具编码除了可以帮助我们快速找到自己的餐具,使餐具使用起来固定、卫生外,还有其他用途吗”“为了使餐具编码更好地发挥作用,在实际的午餐环境中还需要做哪些工作”。在分组讨论的基础上,学生汇总梳理出所有学习内容及针对主题内容的建议,依据教师提供的电子模板形成本组《餐具编码护航学生午餐研究报告》(见表5)。报告主要围绕餐具编码的意义、方法、价值展开,学生还需通过网络搜集证据支撑自己的观点。

【设计意图】编码需求由用餐卫生主题引发,最后还需回应主题,让学生体验“发现问题—提出问题—分析问题—解决问题”的完整过程。通过使用数字化工具形成研究报告,借助科学学科的研究方法反思自己的探究过程和结果,学生的迁移能力、归纳总结能力、文字处理能力均会得到提升,这些能力对他们未来的学习和发展都会产生积极的影响。

2.劳动实践,体验编码与秩序的关系

在信息科技教师和劳动教师的引领下,学生尝试为自己的餐具和餐位粘贴编码。在午餐过程中,学生根据餐具编码有序领取餐具、在指定位置就餐、有序清洗餐具、将餐具正确归位。

【设计意图】通过上述劳动实践活动,学生可以实际体验编码与秩序的关系,理解编码在实际生活中的应用价值,养成主动劳动、热爱劳动的习惯,获得学习研究成果转化和落地的成就感。

四、总结反思

在教学中,笔者选取了本校四年级(4)班和五年级(1)班作为该案例的实施对象。项目结束后,所有学生掌握了模拟混洗、手工编码、人工解码以及基本的劳动技能,对编解码的科学原理有了清晰透彻的理解,还能完成简单的表格设计、数据合并、自动编码、打印输出(如图2),核心素养得到有效的培养。

《义务教育课程方案(2022年版)》建议各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习。信息科技作为一门涉及多个学科的综合性学科,具有很强的支持跨学科学习的潜力,应该在跨学科主题学习设计与实践方面发挥更多学科优势,引领跨学科主题学习研究的方向。基于信息科技学科的跨学科主题学习设计与实施,可以为学生提供学习目标更明确、更有实际意义、更贴近真实生活的学习任务,可以更有效地落实“科”“技”并重的课标理念并促进学生综合核心素养的提升。该模式不仅适用于信息科技学科,其他学科也可以借鉴参考。

注:本文系2023年泰安市教育科学规划重点研究课题“基于小学信息科技的跨学科主题学习案例设计与实践研究”(课题编号: TJK2023GZ022)的研究成果。

参考文献

[1] 熊璋.2023,信息科技课程建设关键的一年[J].中国信息技术教育,2023(1):7.

[2] 熊璋.2024,信息科技课程和信息科技教师应有的担当[J].中国信息技术教育,2024(1):7.

[3] 熊璋.跨学科主题学习实践指导:小学信息科技[M].北京:北京师范大学出版社.2023:4-5.

[4] 中华人民共和国教育部.义务教育信息科技课程标准:2022年版[S].北京:北京师范大学出版社,2022:23-24.

(作者胡登涛系山东省宁阳县东疏镇第一小学教师;张建东系山东省宁阳县教育科学研究中心教研员)

责任编辑:李 媛