教学评一体化视角下高中化学数字化实验设计与实践

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课标”)倡导教学评一体化,有效开展课堂教学评价。但中学阶段,不少教师仍偏重学生学业成绩等结果性评价,对过程性评价不够重视。如何提高教学效率,以学生为中心,不断提高学生的化学学科能力?笔者以发展学生素养为导向,进行教学评一体化设计,开展数字化实验系列活动,采取预测—观察—解释(POE)策略,评价学生创新意识与能力。以“过氧化钠与水反应”为例,笔者坚持教学评一体化理念,采取POE策略实施数字化教学,引导学生解释化学实验现象并深化认识。在活动过程中,笔者观察评估学生变化观念与平衡思想的建立情况,注重发展功能的评价,对学生进行形成性评价和终结性评价。教学评三要素相互配合相互作用,有利于学生高效实现学习目标,提升化学学科核心素养。

一、教学评一体化理念及数字化实验教学构想

20世纪90年代中期,日本专家水越敏行等人提出教学与评价一体化的思想。教学评是一个完整教学活动的三个方面,一体化是教学评三个方面的融合统一。课标倡导学生自评﹑同伴互评与教师评价相结合,充分发挥评价促进学生化学学科核心素养全面发展的功能,强调“课堂提问的设计应有意识地关注化学学科核心素养达成情况的诊断;课堂点评应有的放矢,增强促进学生化学学科核心素养发展的指导性”。

郑长龙教授指出课标将输入性要求和输出性要求进行了一体化设计,强调评价目标与教学目标一致性,以及评价任务和学习任务一致性;不能只重视输入性化学教学目标和学习任务,而忽视对输出性化学评价目标和学习任务的设计[1]。教学评贯穿教学活动过程,一体化就是要求教学评有机融合:教以目标为导向并指向核心素养提升,学是为了发展学生学科核心素养,评用以促进教与学。

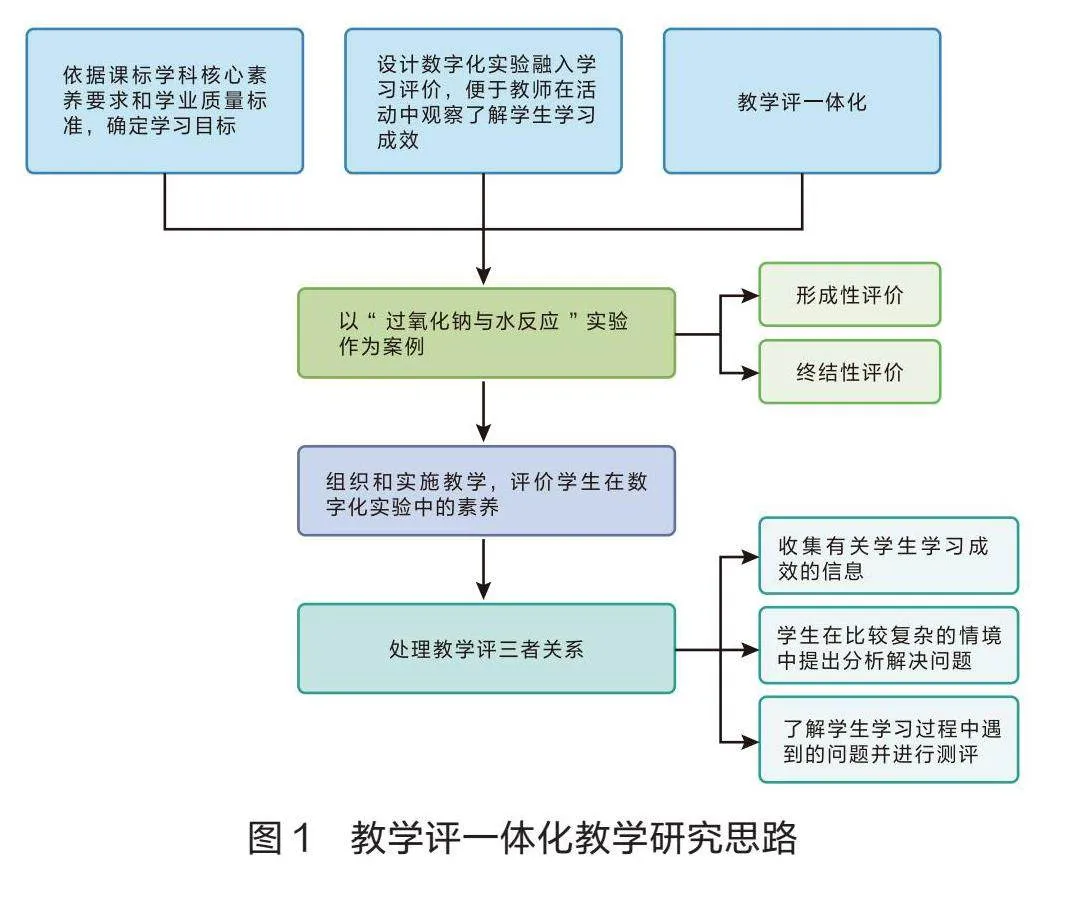

笔者依据课标,从“教学目标”出发优化“评价设计”,对教学活动进行“逆向设计”,坚持评价先于教学的理念,将评价任务嵌入后续的教学中。笔者按照上述构想确定教学目标,设计数字化实验案例,组织教学活动,收集学生学习成效信息及学生在复杂情境中解决问题能力的诊断数据。要发挥数字化实验在提升核心素养的表现评价方面的作用,需要处理好教学评的关系,要做好数字化实验的教学评一体化教学研究思路设计(如图1)。

二、教学评一体化教学案例分析

(一)教学内容分析

本节课的核心内容为探究“过氧化钠与水反应”的历程,从元素守恒的视角判断反应的生成物,透过实验现象认识化学本质,并借助数字化实验进行验证。实验过程中,酚酞碱溶液褪色,视觉效果明显。笔者以此激发学生兴趣,引导他们探究:哪些因素使溶液颜色褪去?①思考氧气是否使得氢氧化钠的酚酞溶液红色褪去;②验证过氧化氢是否使氢氧化钠的酚酞溶液红色褪去;③验证氢氧化钠的酚酞溶液是否一定是红色。笔者如此安排教学内容旨在为后面探究“过氧化钠与水反应”的历程做铺垫;让学生基于真实情境进行思考与探索,复习元素化合物知识,对物质的分类转化及离子反应、氧化还原反应等知识进行巩固和提升。学生学习本节课知识内容将展现他们运用已有知识及元素观解决具体问题的能力水平。

(二)教学目标

基于对教材结构和教学内容的理解,结合课标要求,笔者确定“过氧化钠与水反应”教学目标如下:①学生观察实验过程中的异常现象,了解基本的科学研究方法,培养实验动手能力;②经历实验﹑假设﹑推理等过程,提升观察能力﹑创造思维能力;③层层递进开展实验验证,根据研究目的设计探究方案,建立证据推理意识,养成认真和务实的科学态度。本课教学涉及的素养包括对学生思维﹑实践﹑价值层面的要求。学生能力目标与表现性评价维度如下(见表1)。

(三)教学方法

笔者坚持教学评一体化理念,指导学生学习以实验为基础的研究方法,设置实验活动旨在以教师演示,或边讲边做,或学生自主实验的方式,设置学生的探究任务和教师的评价任务,并通过全面观测对学生的表现进行评价,引导学生实证获得有关“过氧化钠与水反应”的事实性知识。

(四)教学过程

本节课的教学分5个环节进行。笔者播放视频《水中生火》开启教学,以教学评一体化的理念将实验内容嵌入目标任务和评价任务,促进教学目标与评价目标融合。在教学过程中,将教师的教、学生的学和对学习结果的评价紧密联系在一起,并将评价目标贯穿教与学的整个过程[2]。笔者围绕教学目标设计了教学关键环节。

1.探究“过氧化钠与水反应”产物

学生的探究任务:列举﹑描述﹑辨识典型物质重要的物理化学性质。

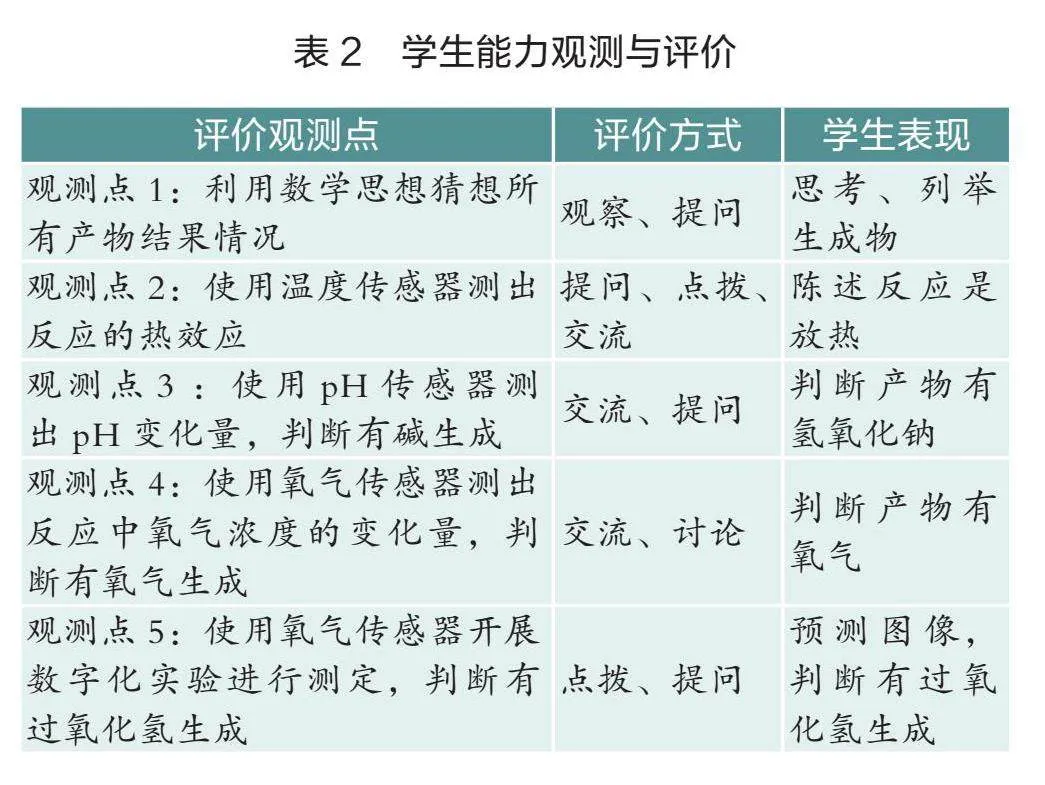

教师的评价任务:诊断学生的变化观念与平衡思想、逻辑推理能力与水平(见表2)。

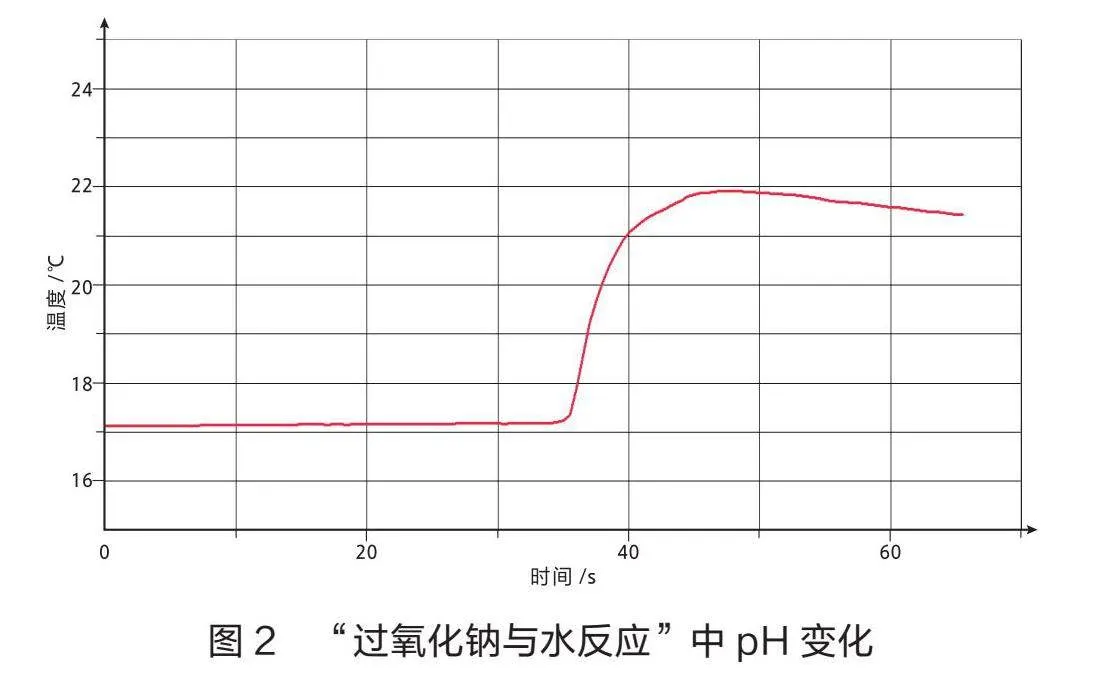

笔者带领学生利用数字化实验平台得到实验图像,让学生在实验过程中收集证据,分析图像判断物质生成情况,理解图像变化蕴含的意义。具体操作如下。将温度传感器、数据采集器与电脑相连;将传感器探头浸入水中,向装有20 mL水的烧杯中添加过氧化钠粉末(约2 g),并用logger Pro软件采集数据,以时间为横轴、以温度为纵轴作图。将上述操作中的以温度为纵轴换成以pH为纵轴,生成图像(如图2)。

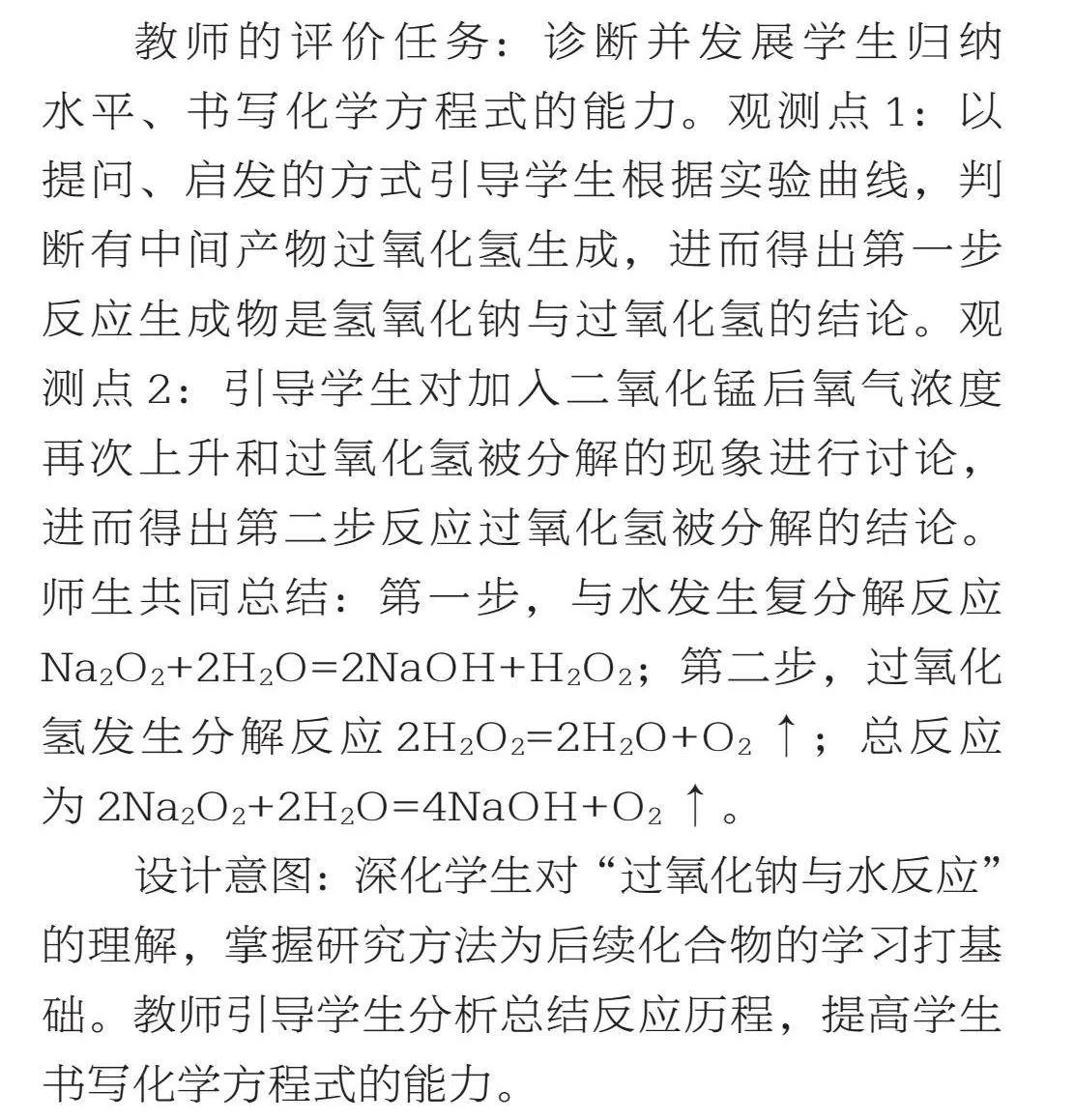

将氧气传感器、数据采集器与电脑相连;向三口圆底烧瓶内加入过氧化钠(约3 g),用氧气传感器检测三口圆底烧瓶内的含量;向三口圆烧瓶中加入20 mL水,装上氧气传感器进行检测。当产生氧气含量不再变化时,打开夹子加入少量二氧化锰(约1 g),用logger Pro软件采集数据利用平台分析,并以时间为横轴、以氧气含量为纵轴作图。学生分组汇报、展示预测图和数字化实验检测真实图(如图3)。

设计意图:激发学生兴趣,设置真实情境引导学生建立正确的化学观念,对遇到的问题会用化学思维思考与解决;运用POE策略,培养学生的逻辑推理能力,以及实验操作能力和创造思维能力,让他们了解基本的科学研究方法。

2.探究氧气是否能使得氢氧化钠的酚酞溶液红色褪去

学生的探究任务:预测物质的化学性质和变化,设计实验并初步验证、分析和解释。

教师的评价任务:诊断学生科学探究、创新思维与推理能力。观测点1:以提问﹑交流的方式,让学生回忆制备氧气的知识,写出实验方案中的方程式,设计实验制备氧气,借此观察学生能否正确书写实验中涉及的化学方程式。观测点2:让学生结合题设,向氢氧化钠溶液通入氧气,操作实验,其后以提问﹑点评的方式测评学生能否正确描述实验现象并知晓氧气不能使得氢氧化钠的酚酞溶液褪色。 设计意图:利用直观生动的实验解答学生的困惑,让学生亲身实验,加深对学科认识,了解研究问题的科学方法,逐步增强分析能力,学会运用对照实验来研究问题。

3.探究过氧化氢是否使氢氧化钠的酚酞溶液褪色

学生的探究任务:设计实验验证并解释原因。

教师的评价任务:诊断学生宏观辨识与微观探析、对氧化还原反应的分析与理解能力的水平。观测点1:以提问﹑分组讨论的方式,让学生回忆过氧化氢的化学性质及应用,借此测评学生能否正确描述过氧化氢在医疗上的应用及原理。观测点2:让学生滴加过氧化氢,观察氢氧化钠酚酞溶液颜色变化情况,验证实验结论,在点拨﹑纠错过程中测评学生能否正确解释溶液中出现的现象。设计意图:实验现象是最直观的证据,借助数字化实验培养学生证据推理能力,引导学生在对比中学习,培养学生设计连续多步实验的思维能力,使其体会实验的有序性和缜密性。

4.探究氢氧化钠是否一定会使酚酞溶液变红

学生的探究任务:深入探究,逐一设计实验并加以验证。

教师的评价任务:诊断并发展学生科学探究与创新意识、分析与理解实验能力水平。观测点1:以提问、补充的方式,让学生回忆配制不同浓度溶液的方法,配制氢氧化钠溶液,借此测评学生能否回忆溶液配制的实验过程。观测点2:以提问和讨论的方式引导学生观察不同浓度氢氧化钠溶液里滴加酚酞溶液后的变化并解释实验现象,借此测评学生能否正确描述现象并认识到浓的氢氧化钠溶液滴加酚酞溶液后也会褪色。

设计意图:教师引导学生了解不同浓度氢氧化钠溶液对酚酞溶液的影响,用科学的实验方法证明不同浓度的氢氧化钠溶液对酚酞的影响是不同的,提升学生综合运用学科知识解决问题的能力,完成复杂的科学探究任务。

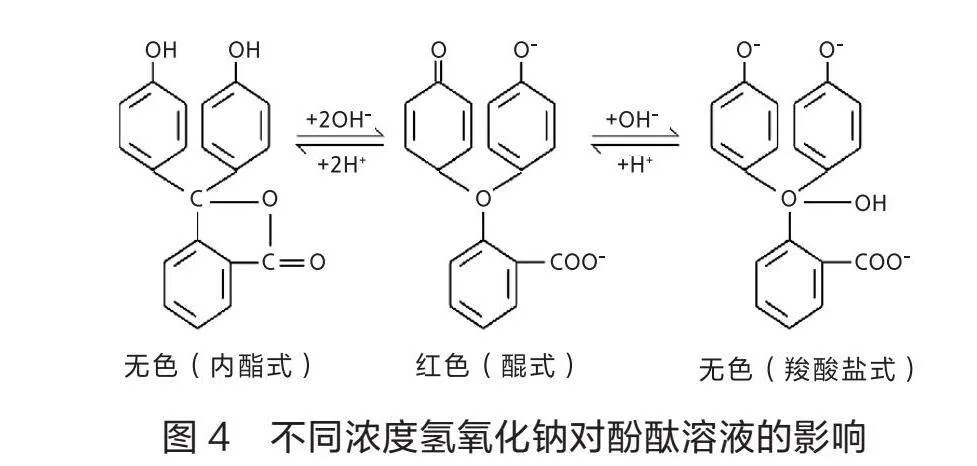

查阅资料:借助网络或者以其他方式了解本质原因,分析不同浓度氢氧化钠对酚酞溶液的影响(如图4)。

解释原因:酚酞溶液(内酯式)遇到氢氧根先变成红色的醌式结构,如碱的浓度过高,就会变成无色的羧酸盐式。这就是浓度较高的氢氧化钠溶液滴加酚酞后会先变红后褪色的原因[3]。

在“过氧化钠与水反应”的实验中,滴加酚酞溶液后出现异常现象与多种因素有关:

(1)“过氧化钠与水反应”溶液滴加酚酞溶液后,产生异常现象与反应生成的HO(或HO-)的漂白作用和所得碱溶液较浓有关。

(2)“褪色”可能是NaOH的浓度太高,反应过程中生成的HO会破坏红色醌式结构,但过氧化钠与少量水反应时,所得溶液OH-浓度较大 (OH-)> 0.1 mol/L,生成的过氧化氢表现出很强的氧化性,使醌式酚酞氧化而褪色,此时生成无色的三钠盐很少。当固体 NaO与水反应时,所得溶液OH-浓度处于0.01 mol/L< (OH-)< 0.1 mol/L, 生成的过氧化氢氧化性不强,使醌式酚酞部分氧化而变浅红。当NaO与适量水反应时,所得溶液 (OH-)< 0.01 mol/L,生成的过氧化氢氧化性较弱,不能使醌式酚酞氧化,溶液显红色[4]。

5.探究“过氧化钠与水反应”历程

学生的探究任务:用化学方程式或离子方程式正确表示典型物质的主要性质。

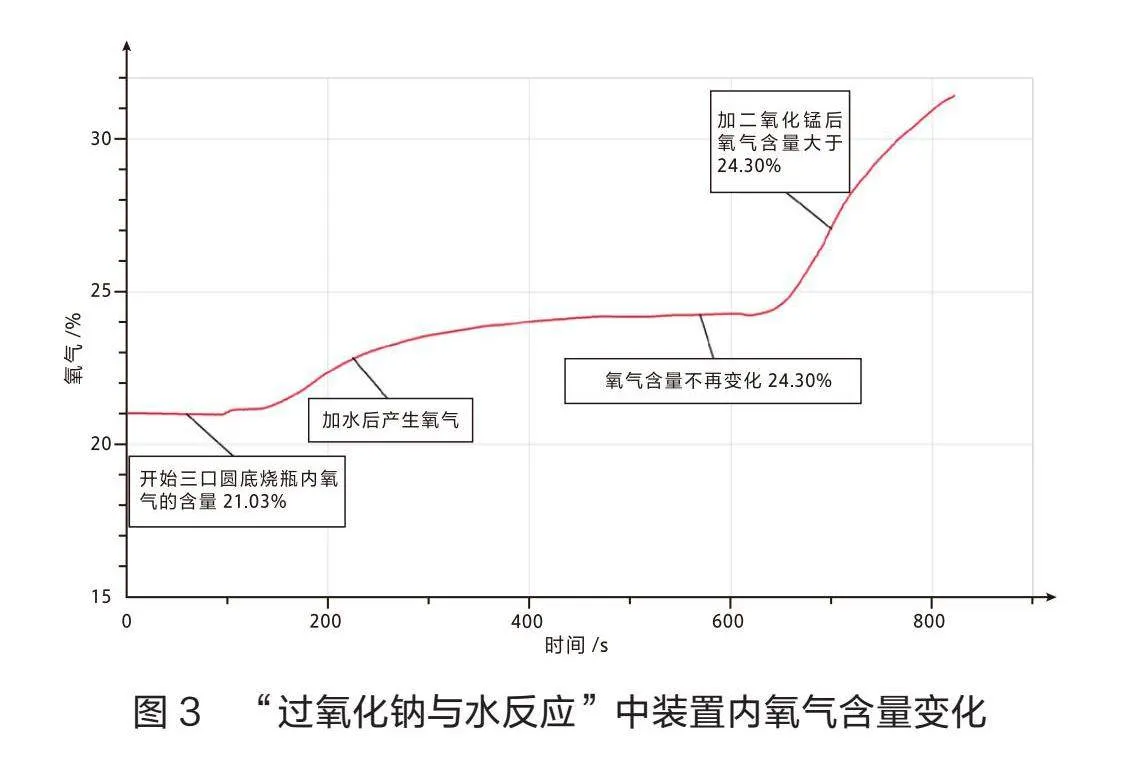

教师的评价任务:诊断并发展学生归纳水平、书写化学方程式的能力。观测点1:以提问、启发的方式引导学生根据实验曲线,判断有中间产物过氧化氢生成,进而得出第一步反应生成物是氢氧化钠与过氧化氢的结论。观测点2:引导学生对加入二氧化锰后氧气浓度再次上升和过氧化氢被分解的现象进行讨论,进而得出第二步反应过氧化氢被分解的结论。师生共同总结:第一步,与水发生复分解反应NaO+2HO=2NaOH+HO;第二步,过氧化氢发生分解反应2HO=2HO+O↑;总反应为2NaO+2HO=4NaOH+O↑。

设计意图:深化学生对“过氧化钠与水反应”的理解,掌握研究方法为后续化合物的学习打基础。教师引导学生分析总结反应历程,提高学生书写化学方程式的能力。

三、教学评一体化POE数字化教学优势明显但需科学把控

(一)数字化实验教学是传统实验教学的有益补充

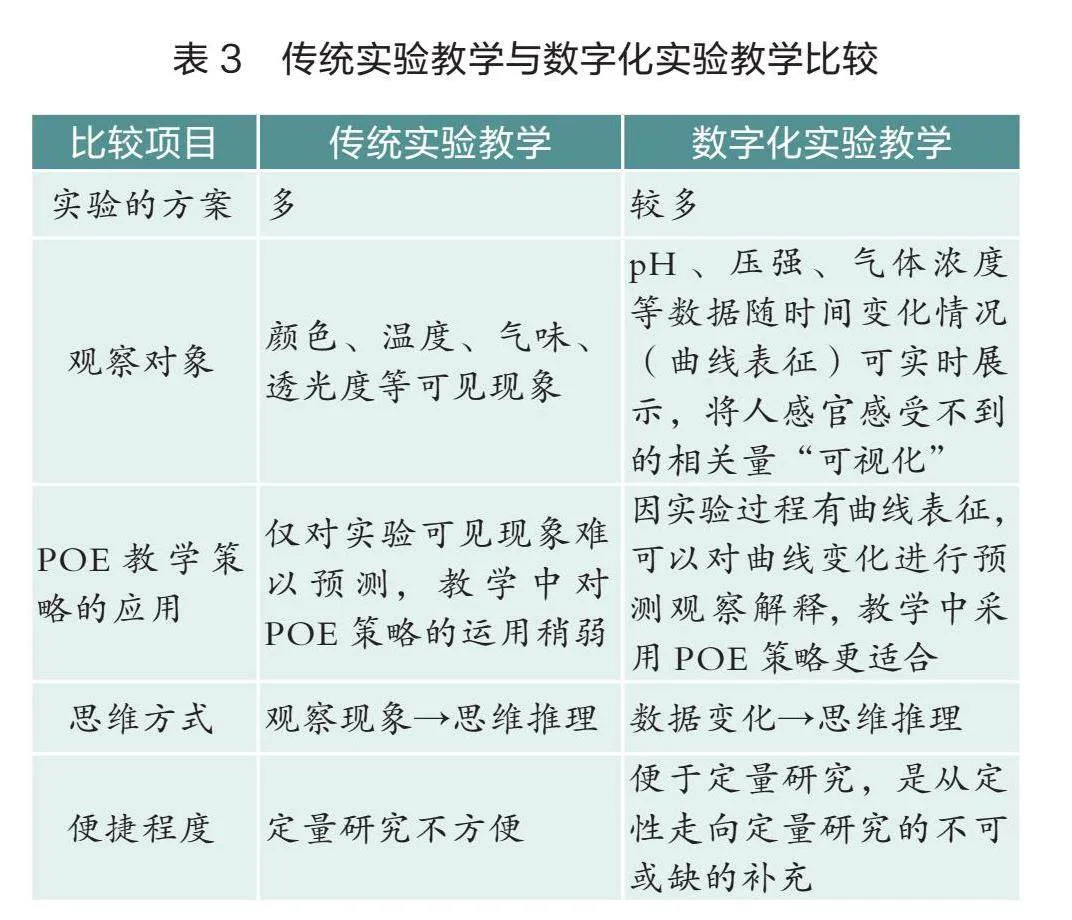

实验是学习化学知识的重要载体,笔者从多个维度将数字化实验教学与以往的传统实验进行对比(见表3),明确了数字化实验的作用和定位。

传统实验与数字化实验各有特点。数字化实验在实验方案实施、可视化、定量研究、POE策略应用等方面优势明显,是传统实验的有益补充。需要注意的是,教师开展数字化教学需要具备相关的信息处理技能。学校应加强对教师的培训,激发教师对实验教学研究的热爱和不断更新知识的热情。教师只有主动探究,才能掌握数字化实验教学的主动权。有些传感器(如电导率传感器、氧气传感器等)有测定范围的限制;有些传感器(如pH传感器等)使用前需要校准;有时传感器会出现采集数据不稳定的情况,这就要求教师在课前不断研究实验,调试仪器最佳测试条件,优化实验设计,得到稳定精确的实验图像。

(二)新模式下数字化教学效果良好

在本课教学中,笔者先带领学生猜测“过氧化钠与水反应”生成物并用数字化实验进行验证,采取POE策略教学,揭示“过氧化钠与水反应”的生成物,再用数字化实验探究酚酞溶液褪色的原因,收集学生成效信息,构建形成性评价与终结性评价体系,践行教学评一体化。在教学中,对实验班采用上述方法教学,为比较教学效果对另一班级用常规教学方法教学。课后以相同测试题检验,从正确率比较结果来看数字化教学效果更好。例如,一道测试学生能否说明过氧化钠的用途的题目,对照班学生作答正确率为76.4%,实验班正确率为88.7%。

(三)发展学生素养要联系实际、注重创新

化学是一门以实验为基础的科学,实验创新意识与能力是化学学科重要的素养之一,化学源于生活,生活中处处有化学。本节课的重点内容在于借助数字化实验探究反应生成物,提升学生对实验操作和实验设计能力。教师认真分析学生对实验的设计、基本操作、报告书写等环节的反馈与评价信息,帮助学生发展学科核心素养。实验探究过程中,教师不仅要关注学生的化学基本操作是否规范,而且要注重培养学生的创新能力。为了不断引导学生理解化学与社会、生产、生活的密切关系,并激发学生参与的热情。笔者从生活中水与火不相容的事例引出课题,激发学生学习的主动性;将学科知识融入情境之中,引导学生将知识运用到情境中解决实际问题。教学诸环节设计的核心问题,逻辑性严密且层层递进,让学生探究“过氧化钠与水反应”生成物及异常现象使得情境有意义,在解决问题的过程中帮助学生系统建构知识体系。实践证明,合理运用数字技术,坚持教学评一体化理念设计教学活动提高学生学科核心素养,符合高中学生的思维认知水平,将评价与诊断学生能力发展水平贯穿教学始终,使得教学更加精准高效,更有利于提高学生化学学科核心素养。

注:本文系2022年安徽省教育科学研究项目“基于‘教、学、评’一体化的高中化学数字化实验教学实践研究”(项目编号:JK22142)的研究成果。

参考文献

[1] 郑长龙.基于“教﹑学﹑评”一体化理念的化学学习评价设计[J].中学化学教学参考,2018(6):3-5.

[2] 景崤壁,李杰,丁珣,等.“教﹑学﹑评”一体化“离子反应”教学设计[J].中学化学教学参考,2023(1):26-28.

[3] 刘怀乐.NaO与水反应后的溶液使酚酞褪色的原理探究[J].中学化学教学参考,2018(4):41-42.

[4] 王拥军.过氧化钠与水反应异常现象再探究[J].实验教学与仪器,2008(1):31-32.

(作者盛俭发系安徽省宣城市第二中学化学教师;徐泓系安徽省宣城市教体局教研室化学教研员;朱成东系安徽省教育科学研究院化学教研员)

责任编辑:祝元志