“故宫零废弃”之路:探寻遗产保护与生态文明的融合之道

当前,中国的文旅消费市场规模呈现爆发式增长。在人民群众对高品质精神文化产品日益旺盛的需求推动下,博物馆作为展示一个国家和民族文化软实力的重要窗口,更是持续升温,成为文旅消费的新亮点。国家文物局发布最新数据显示,2023年,我国6833家备案博物馆接待观众达12.9亿人次,创下历史新高。

作为向公众开放的文化教育类场所,博物馆不仅是知识的殿堂,更是推动公众意识转变的重要阵地。其自身在数字化、低碳化方面的转型实践,可以创造一系列连锁效应,潜移默化地改变公众的生活理念与方式,从而推动整个社会转向更可持续的发展方向。

作为世界文化遗产和国家级综合性博物馆,故宫博物院一直坚持践行“四个故宫”(“平安故宫”“学术故宫”“数字故宫”“活力故宫”)建设体系,无论是在文物数字化保护利用还是绿色低碳转型方面都成果可观。2023年,故宫博物院与社会机构合作构建“数字文物”产学研用体系,就曾入围国家文物局首批文物事业高质量发展案例名单,为博物馆实现文物数字互联发展提供了鲜活参考。

建设国际领先的零废弃博物馆是故宫博物院近年来的另一重要实践。2024年6月8日文化和自然遗产日,国家文物局在主场活动城市辽宁沈阳公布第二批文物事业高质量发展案例名单,故宫博物院与万科公益基金会携手合作的“故宫零废弃”项目入围,并作为唯一的绿色类别,获评“文物事业高质量发展十佳案例”,在文博、文旅单位应对气候变化、推动环境保护等方面起到积极的行业引领作用。

废弃物管理要以系统建设“治本”

国家文物局统计数据显示,2024年“五一”假期期间,全国博物馆共接待观众5054万人次,故宫博物院位居前列。要应对如此巨大的观众流量所带来的废弃物管理问题,显然不能光通过简单方式“治标”,而要从系统建设的层面“治本”。

2020年1月,故宫博物院与万科公益基金会共同启动“故宫零废弃”项目,首先成立了“故宫零废弃执行委员会”,由院领导担任总指挥,行政处常设办公室,以减量化、资源化和无害化为原则,围绕“零废弃办公”和“零废弃游览”两大方向,制定了《故宫博物院“零废弃项目”实施方案》,并将其纳入《故宫博物院“十四五”发展规划》,从制度上保障项目的稳定运行。

在院内40余个部门的共同协作下,项目制定了一整套覆盖分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾管理科学标准与实施流程。例如,通过环境行为学调研分析和数据化呈现不同空间、时间维度下的观众游览动线,基于此故宫博物院对开放区域的垃圾桶数量与点位重新布局,垃圾桶数量由310组减少到110组,既保护了遗产地的风貌,也促使观众养成减少垃圾产生的习惯。新增设的垃圾桶详细分为四大类七小类,通过资源回收中心逐类对接专业垃圾回收渠道,提升垃圾分类效率和院内美观度。同时,对于绿化垃圾等有机废弃物,故宫博物院积极探索在地资源化处理模式,设置堆肥箱40个,开展园林绿化垃圾堆肥工作,截至2023年底,累计消纳园林绿化垃圾54.5吨,产出堆肥土壤改良剂19.9吨,用于院内园林绿植的土壤优化,实现资源的自循环。

此外,故宫博物院也着力于减少运营资源的源头消耗,在能源管理体系监督审核、无纸化办公、节水节电、以智慧供热平台提高供热使用效率、构建古建筑科学保护管理机制以减少维护消耗等方面开展了各项工作,有效提升了自身能源使用和废弃物产生的规范化管理水平。

提炼“零废弃”的文化价值

故宫博物院拥有世界上现存规模最大、保存最完整的古代木结构宫殿建筑群,从其选址、营建、水系、宫廷生活,到超过180万件(套)馆藏文物的设计理念与制作工艺,无不体现出中华民族对于人与自然关系的观察与思考。寓于文化遗产中的丰富环保智慧和生态美学,使故宫博物院在推动绿色理念与传统文化的有机结合方面具有独特优势。

展览方面,线上,故宫博物院深入研究与梳理,在数字文物库等数字技术成果的加持之下,更具针对性地向观众展示了馆藏文物中所传递的顺应自然、万物和谐共生等文化价值观。线下,故宫博物院结合馆藏书画,在故宫箭亭广场营造了一处遵循自然循环规律、实现园林垃圾再利用功能的生态堆肥花坛景观“花鸟卷”,让兼具中式美学和生物多样性保护功能的微型生态系统成为院内“绿色打卡点”,在传承古代生态哲学的同时实现展览展示的创新。

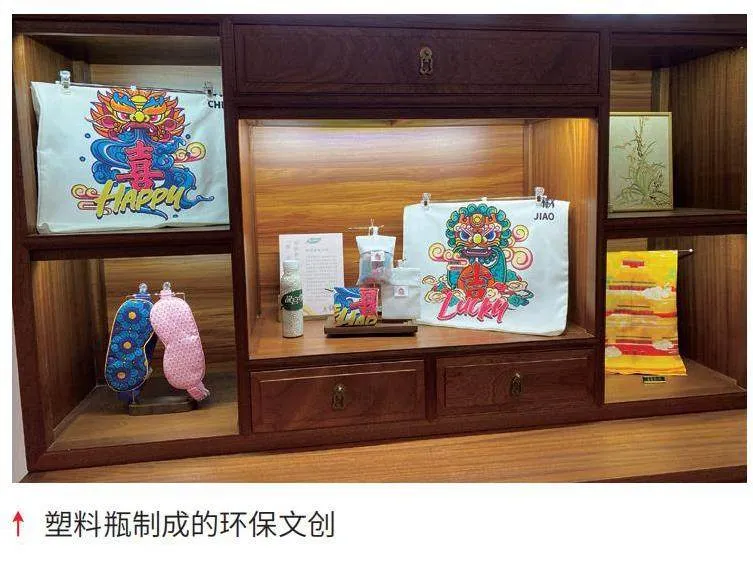

文创方面,故宫博物院基于循环经济理念,陆续设计开发了33款融合传统文化与美学的环保文创品,如以故宫落叶作为发酵原料编织的手环、用回收的废弃塑料瓶生产的丝巾、用苹果皮生产的手环等。此类环保文创品不仅回应了公众对于文化消费多元化与高品质的追求,更增强了公众对循环经济的认同,促使更多人开始关注并实践“零废弃”的生活方式。

构建多圈层的公众参与体系

作为历史与文化的载体,博物馆深厚的历史积淀、丰富的展示资源以及广泛的公众影响力,都为可持续发展理念的传播提供了坚实的支撑。在“故宫零废弃”项目的推进过程中,故宫博物院构建了一个广泛而深入的参与体系,将院内职工、专业导游、广大观众以及青少年等多元群体纳入倡导与行动的范畴,促进知识信息的传递与资源共享,增强不同群体对“零废弃”理念的认知与实践能力。

“故宫零废弃”项目开展四年间,已直接带动约3000名故宫工作人员、4万名导游、2100万人次观众和1.58亿人次公众加入共建行动。其中,面向院内职工,故宫博物院着重推行“零废弃办公”,并通过垃圾分类知识竞赛、共建生态花园、减少食物浪费等方式,持续激励广大职工以实际行动参与故宫零废弃建设。

面向观众和青少年,故宫博物院组织了大量绿色低碳公众参与实践活动,包括以故宫各项零废弃实践为内容,设计供观众深度探索的主题参观路线;为故宫志愿者、导游、讲解员进行零废弃宣教内容培训开发《“故宫零废弃”导游行动指南》,为观众配备“零废弃导览”手册,组织垃圾分类宣传教育和体验服务,等等;以故宫内的开源节流为主题开发6节零废弃主题课程,面向北京市89所学校约6000名学生进行直播授课。

面向更加广泛的社会公众,故宫博物院开设官网多语种“零废弃”项目专区及全矩阵媒体平台,持续更新“零废弃”工作的进展和成果,并举办了一系列丰富的公众活动,如“甲骨文×零废弃”暑期打卡活动、在故宫邂逅灵动飞羽鸟类科普、零废弃餐饮文化周、公众双周体验、“330 零废弃日”活动等,通过线上线下联动方式扩大宣传成效。在全网各类媒体上累计报道超5000条,“故宫零废弃”“在故宫邂逅灵动飞羽”“在故宫邂逅古文字”等微博话题阅读量超1.8亿次,累计曝光量超过7.5亿次。

不仅如此,在国际交流方面,故宫博物院在文化遗产保护与可持续发展转型方面的成绩也得到了广泛认可。迄今为止,已有超过260位举足轻重的国内外嘉宾莅临故宫,围绕文化遗产的保护与实践经验展开深入交流与探讨。“故宫零废弃”项目频繁亮相于《联合国气候变化框架公约》缔约方大会中国角边会等国际高端会议及全球知名媒体平台,成为推动世界文化遗产保护与可持续发展、贡献中国特色解决方案的典范案例。

未来,也期待更多文博、文旅单位可以借鉴故宫博物院的相关经验,结合自身特色与实际情况,探索出适合自己的可持续发展路径,为激发全社会的思想意识转变、构建人类命运共同体、促进全球可持续发展贡献更多来自中国文化领域的力量。

编辑|朱琳 zhulin@sdg-china.net