西非多国与乌克兰断交,萨赫勒成美俄“斗法”前沿

8月上旬,西非地区掀起了一场颇受瞩目的外交风波。马里、尼日尔相继宣布与乌克兰断绝外交关系,塞内加尔召见乌大使,布基纳法索呼吁国际社会调查乌“支持恐怖主义”行径,西非国家经济共同体谴责乌“干涉马里和平与安全事务”。此次外交风波看似是乌克兰干涉非洲国家内政,实则反映出美西方与俄罗斯在非洲围绕多个议题展开的博弈愈演愈烈。

西非国家缘何动怒

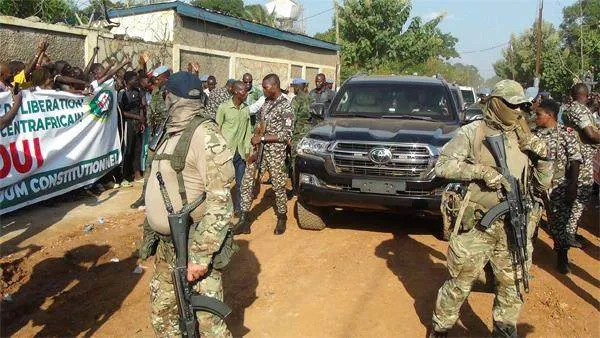

6月以来,马里政府军在俄私营安保公司瓦格纳人员的配合下,对盘踞马里北部基达尔地区的图阿雷格武装分子开展清剿行动。7月25日,马里政府军与瓦格纳组成的联合巡逻队向马里北部边境城市廷扎瓦滕挺进,打算夺取该地空置的军事基地作为前沿阵地。然而,联合巡逻队遭遇了图阿雷格武装分子拦截,被迫撤往基达尔方向,撤退途中不慎落入陷阱,惨遭伏击。“基地”组织分支“支持伊斯兰与穆斯林组织”(JNIM)宣称参与了此次伏击。马里政府军与瓦格纳此番损失惨重,但各方说法不一。图阿雷格武装分子表示,约有47名马里士兵和84名瓦格纳雇佣兵死亡。马里官方和瓦格纳均未给出具体数字,但表示确实遭受“重大损失”。这也是瓦格纳进驻非洲以来遭受的前所未有的打击。

7月29日,乌克兰国防部情报总局发言人安德里·尤索夫表示,图阿雷格武装分子“收到了必要信息以及信息以外的东西”,对俄方人员“发动了一次成功的军事行动”。这一言论迅速点燃马里政府的愤怒情绪。在马里看来,乌克兰无异于承认参与了武装袭击。8月4日,马里宣布与乌克兰断交。恐怖组织的介入让乌克兰的情报活动“变了味”,使其被扣上了“支持恐怖主义”的帽子。尽管乌克兰随后极力否认参与此次行动,但该事件的负面影响却在持续发酵。8月6日,尼日尔宣布与乌克兰断交,政府发言人阿马杜·阿卜杜拉马内表示,“谴责乌克兰对恐怖组织的支持,尼日尔完全支持马里政府和人民”。这一事件再次凸显了非洲马里地区复杂多变的安全局势,以及背后可能涉及的国际博弈。

俄加速“重返非洲”,乌推进对非外交

乌克兰干涉马里内政反映出美西方对俄在非洲发起的新一轮攻势,将非洲进一步卷入大国博弈的漩涡之中。俄在非洲的军事安全存在再度成为国际舆论的焦点。

冷战时期,苏联曾向非洲多国提供援助,支持非洲国家民族解放运动,并藉此与美国争夺“势力范围”。苏联解体后,伴随俄实力的衰落,俄非关系一度陷入低谷,非洲在俄外交战略中长期处于边缘地位。2022年2月乌克兰危机全面升级后,面对西方围追堵截,俄迫切需要强化与包括非洲国家在内的非西方国家之间的关系。为此,俄积极寻求俄非利益契合点,多措并举加强对非战略投入力度。

俄将非洲视为打破西方外交孤立、争取“全球南方”支持的重要地缘伙伴。2023年俄新版《外交政策构想》将非洲的外交优先次序由上一版的第十位提升至第六位。2022年以来,俄外长拉夫罗夫先后六次访问非洲,涉及18个国家,主要集中在萨赫勒、非洲之角以及南部非洲地区。俄还借助多边会议,拉近与非洲国家距离。2023年7月,俄举办第二届俄非峰会,非洲49国参加。

俄还善用自身优势,深化与非洲利益捆绑。一是强化在非军事部署。近年来,俄依托瓦格纳进入中非共和国、莫桑比克、马里、布基纳法索、尼日尔等国,通过提供军事培训、高层安保和一线反恐作战等服务,全面强化对非洲军事安全事务影响力。2023年11月,俄将瓦格纳等七家私营安保公司整合为“非洲军团”,重新派入马里、布基纳法索等七国。俄还是非洲最主要的军事装备供应国,与40余个非洲国家签署了军事技术合作协议,向其提供军事技术和武器装备。二是以粮食援助拉紧非洲。2020年以来,受内外多重因素影响,非洲多国深陷粮食危机。俄加大对在非重点合作国的粮援力度,2022年和2023年上半年共向非洲出口粮食2150万吨。在第二届俄非峰会上,普京表示向布基纳法索、津巴布韦、马里等六国无偿提供2.5万吨至5万吨粮食。

三是扩大对非能源合作。2022~2023年间,俄原油、石油产品、液化天然气对非出口增加1.6倍。俄还加大对非能源基础设施投资,俄非洲能源商会表示将参与非洲多国液化天然气基建项目。近期,俄企许诺将向马里投资2.17亿美元,支持其太阳能发电厂建设。

俄对非经略成效明显,非洲已经成为国际社会对俄“最友好”的地缘力量。例如,在2022年3月联合国大会涉乌克兰危机第一次投票中,非洲有17国弃权,一国反对,28国赞成。而在2023年12月最近一次投票中,非洲有34国弃权,六国反对,仅三国赞成。盖洛普公司最新民调显示,2023年俄在非洲的支持率为42%,比2022年提升八个百分点。俄在萨赫勒地区国家中的支持率尤为高涨,如马里为89%、布基纳法索为81%、乍得为76%。

事实上,乌克兰也在推进对非外交,以争取“全球南方”国家对乌克兰的支持,同时对抗俄在非洲日益增长的影响力。2022年7月,乌克兰任命了非洲和中东问题特别代表,还在非洲增设大使馆,增进与非洲国家高层互动,外长库列巴2022年和2023年曾三度出访非洲。今年8月4日至8日,库列巴接连访问马拉维、赞比亚和毛里求斯三国,这也是乌外长历史上首次到访上述国家。在乌高层非洲之行中,乌邀请非洲国家参与乌克兰危机解决,另外,贸易、向基辅提供武器是乌与非洲国家进行商讨的主要议题。

美俄在地区博弈进入新阶段

俄在非影响力提升的同时,美、法等西方国家在非霸权体系相应衰落。2020年以来,萨赫勒三国马里、布基纳法索、尼日尔相继发生政变,军政府上台后外交急剧转向。政变前,三国均为欧美在该地区反恐的重要盟友,接受了大量西方援助。政变后,三国先后废除与法签署的防务协定,驱逐法国驻军。法国在该地区的影响力一落千丈,“非洲宪兵”的历史趋于终结。

美国在该地区的军事存在也未能“幸免于难”。尼日尔发生政变后,美曾试图通过外交渠道维持与尼军政府的沟通,确保其在当地的两个军事基地免遭波及。特别是位于尼北部的阿加德兹空军基地,建设投资超一亿美元,是支持美在北非和萨赫勒地区搜集情报、开展地面行动的唯一基地。不料今年4月,尼军政府谴责美干涉其内政,正式要求美军撤离。乍得过渡政府紧随其后,以美未提交驻军协议文件为由,也要求美军限期撤离。截至8月5日,美军驻尼日尔1000名士兵完成撤离。据《华盛顿邮报》援引一名美国官员的话称,美俄在萨赫勒地区博弈已进入新阶段。

法、美相继撤出导致萨赫勒地区出现巨大“安全真空”,为俄罗斯进一步拓展其影响力提供重要契机。2023年11月,第一批俄军事人员进驻布基纳法索,后又有100名军事顾问抵达。俄还同意在尼日尔部署防空系统,帮助其组建和训练军队。乍得也表示希望与俄开展军事合作,获得俄军事技术装备。目前,俄“非洲军团”在萨赫勒三国共有约1400人,且未来还有增加的趋势;法国则在中西非地区仍有2300余名驻军,但其已计划在未来数月将兵力降至600人。美国在该地区已无常驻军事人员,仅与部分国家以联演联训、定期轮换等方式实现常态化存在。

西方国家在反思其非洲政策时,聚焦对反恐策略的成效评估,指出因未能协同推进安全、发展、外交政策,导致其反恐效果不彰、非洲国家经济衰退,最终诱发政变以及西方在非的“全面溃败”。同时,美国等西方国家视俄罗斯为助推非洲政变和“反西方”的始作俑者,指责俄利用“虚假信息战”散布西方“不实言论”误导非洲民众。

不过,针对俄罗斯在萨赫勒地区的强势介入,美国等西方国家也不甘心“坐以待毙”,而是将目光投向紧邻萨赫勒的西非沿海国家,试图打造新的“安全支点”。据多家媒体报道,科特迪瓦已与美达成初步协议,同意美在该国西北部筹建军事基地。科特迪瓦此前与美合作态势良好,两国军队定期开展反恐联训,美军非洲司令部多次在该国举办“燧发枪”军事演习。今年1月以来,美国务卿布林肯、非洲司令部司令迈克尔·兰利等高级官员陆续访问科特迪瓦。兰利在访问期间宣布,非洲司令部本年度将向科特迪瓦投入6500万美元,用于打击恐怖主义和确保其北部边境安全。

总体来看,萨赫勒地区已成美西方与俄罗斯在非洲博弈的“前沿阵地”,俄暂时保持战略领先优势。可以预见,今后一段时间双方在非角力会更趋激烈,俄乌在非洲的“斗法”或将持续上演。不过,大国在非博弈白热化也将诱发更多不稳定因素,恐怖主义、部族分离武装、有组织犯罪等本土安全威胁或将上升。

(作者分别为中国现代国际关系研究院非洲研究所副所长、助理研究员)