穿越千年的灯火盛会

2024年2月24日,又是一年元宵节。今年的元宵节格外热闹,大街小巷张灯结彩,五彩斑斓的花灯如同夜空中的繁星,闪烁着梦幻般的光芒。这个节日对华夏儿女来说意义非凡,也是人们共同期盼的盛大庆典,它不仅仅是一个传统的庆祝活动,更是一个家庭团聚的重要时刻。元宵节承载了人们对于家庭团圆和幸福的向往,展现了中华民族传统文化的魅力和温度。

正月为农历元月,入夜之时为“宵”,故称“元宵节”。又因正月十五是农历新年中第一个月圆之夜,谓之“上元节”。宋代以前,元宵节多称“元夜”“元夕”“上元”,而宋代以后的文献则多见“元宵”一词。关于元宵节的来源,更为合理的解释可能是汉武帝时期在启用《太初历》后,汉王朝重新以一月为岁首,而一月十五这天正是祭祀“太一”的日子。由此开始,正月十五这天开始在中华文明中扮演起了重要的角色。

对于古人来说,元宵节更是一个全民参与的盛大节日。

元宵节最重要的一项活动便是灯会。传说元宵灯会起源于东汉。汉明帝从西域引入佛教后,听从蔡愔的建言,敕命正月十五夜,在宫内“燃灯表佛”,从此民众效仿,皆点灯供奉佛祖。后来这种佛教礼仪慢慢演化成了民间的灯会,成为元宵佳节的必备节目。随着时间的推移,这一节日逐渐融入了更多的文化内涵和民俗活动。到了唐宋时期,元宵节更是成为一个集祭祀、娱乐、文化于一体的盛大节日。

随着时代的发展,元宵灯节越来越盛FVo8dgfWCN/QqoY3SKFtGNzOeIeYv8t3NjJ4AN5J51U=大,民族特色越来越浓,灯期也越来越长。汉代一天、唐代三天、宋代五天、明代则延长到由初八到十八整整十天,是中国历史上最长的灯节,直到清代缩短为四至五天。

因为灯期不同,所以最初张灯的那天叫“试灯”,十五这天叫“正灯”,最末一天叫“残灯”“阑灯”,也有“神灯”“人灯”“鬼灯”之说。十四日夜为“神灯”,放于家中神位、宗祠前,以祭神明先祖;十五夜叫“人灯”,放在门窗、床笫、几案等处,用来避除蝎虫;十六日夜为“鬼灯”,放在丘墓、原野,为了游魂得到可以脱离鬼域。上祈天意,下护苍生,神人鬼畜,无所遗漏。

除了民间的热闹繁华,宫廷中对于元宵节的庆祝方式更是隆重,各种大小不一种类不同的灯笼高高挂起,祈求国家一年的繁荣昌盛。按照康熙年间的规定,除夕夜乾清宫檐下挂大灯9盏;乾清门挂大灯5盏;日精门、月华门各挂大灯1盏;两侧廊庑共挂灯120盏;栏杆共挂灯194盏,即仅仅围绕着乾清宫,便有300多盏灯彻夜长明。

其中丹陛下的灯叫“天灯”,直到二月初三撤出;丹陛上的叫“万寿灯”,在御道两侧各立盘龙楠木灯杆一个,杆顶与宫檐齐,每杆上悬挂绣金字宝联八幅,故宫博物院复原过的灯会便是这一场景。

除夕夜,还要在乾清宫丹陛至乾清门间的角道两侧石栏上安置临时的宫灯,届时院内乐歌悠扬,远近鞭炮齐鸣,万盏灯火齐放光明,到处是一派富丽堂皇的皇家气派。

时光流转,我们追溯历史的长河,感怀古时候皇家对于元宵节的盛大庆典。那璀璨夺目的灯火,那庄严而隆重的仪式,都深深烙印在中华民族的文化记忆里。

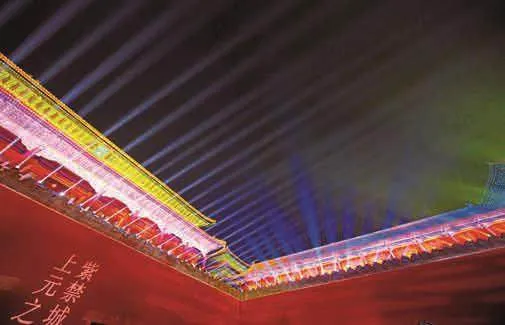

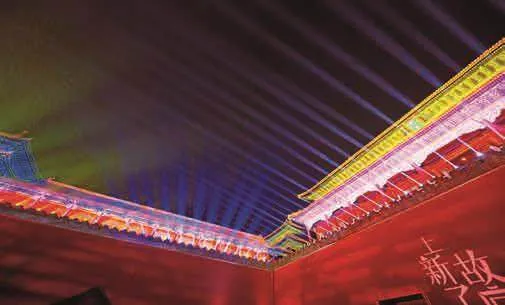

为了传承这份厚重的历史底蕴,弘扬中华民族的优秀传统文化,2019年元宵节,北京市委宣传部和故宫博物院曾经共同举办了“紫禁城上元之夜”文化活动。这是故宫近百年来的第一次“灯会”,也是紫禁城古建筑群首次在晚间大规模点亮。随着夜幕降临,平日里沉稳庄重的紫禁城,被灯光渲染出繁华与热闹,每一道光影,都在诉说着紫禁城历史的变迁与沧桑。紫禁城内外,都能令游客感受到故宫文化的多元魅力,传承千年的文化明珠也再次熠熠生辉。