基于学习任务群的初中语文中华优秀传统文化教学研究

摘要:如何以学习任务群为组织形式推进中华优秀传统文化教学,进而培养学生的文化自信是当今语文教学的重要议题。以统编版语文教材中《女娲造人》一文为例,从挖掘文本价值、构建学习任务、优化学习评价等方面探讨神话故事的育人价值。

关键词:文化自信;中华优秀传统文化;学习任务群;神话故事

《义务教育语文课程标准》将语文核心素养概括为四个方面,文化自信位列第一,其重要性不言而喻。新课标同时强调课程内容要以学习任务的方式群组织呈现。如何利用好统编版语文教材,设计适切的学习任务,发挥传统篇目的育人功能,培养学生的文化自信是值得探索的问题。课文《女娲造人》是一篇神话故事,神话作为中华优秀传统文化的主要载体,凝聚着中华民族的优秀品质。教学中可根据神话的文本特质,挖掘民族精神,提升学生的文化自信。

一、挖掘文本价值,找准教学定位

《女娲造人》一文情节简洁明了,语言浅近易懂,是一则家喻户晓的神话故事,如果仅探究女娲的人物形象,揣摩作者的写作情感,就会大大降低文本的教学价值,教师需要以素养为导向找准教学定位。教师可以从文本体裁、编者意图、学生跨学科知识学习三个维度剥开神话故事的外衣,探寻素养提升的增长点,明确教学定位。

神话是先民们对自然界的一些现象做出的解释,能够投射出先民们的世界观、宇宙观,是探寻民族文化的重要依据。如学生在小学阶段学到的盘古的牺牲精神、精卫坚持不懈的精神、嫦娥积极探索的精神等,无不见证了中华民族历久弥新的民族精神。《女娲造人》作为一篇创世神话,是汉民族先祖对人类起源的独特想象,反映出先民的生活状态和原始信仰,因而可与不同民族的创世神话进行对比阅读。

《女娲造人》一文被编入语文教材七年级上册第六单元,这一单元的文章都富有想象力。课后阅读提供了《风俗通》选段,要求学生对照两个版本,感受作者独特的想象力,并推荐阅读不同民族的创世神话,找出人们想象的异同点。根据编者意图,结合新课标“文学阅读与创意表达”“思辨性阅读与表达”两个任务群的要求,学习《女娲造人》一文要在感受作者想象力的基础上,借鉴写作手法,尝试创编神话故事;从单篇阅读走向群文比较阅读,通过比较、讨论等方式推断不同神话故事背后蕴含的思想文化,进而加深学生对本民族文化的理解。

七年级的学生已经具备了一定的跨学科知识,并能够根据事实材料和生活体验,根据一些现象展开合理的逻辑推理。不同民族的造人神话背后体现出的思想文化差异,关联着历史、地理、政治等多方面因素。教师可为学生提供相应的图片、文字等材料,让学生找出材料和现象之间的联系,对不同的现象进行解释。综合以上思考,笔者对《女娲造人》一文的教学定位如表1所示:

二、构建学习任务,追踪思维过程

新课标指出要以学习任务群作为教学的组织形式,围绕特定学习主题,创设真实学习情境,以任务驱动的方式开展语文实践活动,进而提高学生的核心素养。在《女娲造人》一文课教学中,笔者设计了如下四个学习任务:

任务一:神话故事我推荐

情境创设:为弘扬中华优秀传统文化,感受中国神话的精神力量,学校水韵文学社即将举办“神话传说故事会”,邀请大家一起完成相关任务。

学习任务:策划组挑选了四则神话故事制作宣传海报,其中有一幅不适合放在这里,是哪一幅?为什么?(图片:盘古开天、后羿射日、神笔马良、女娲造人)

任务二:神话故事我比读

情境推进:为参加本次活动,班级确定了参赛篇目《女娲造人》,学生发现了两个版本,分别为《风俗通》选段和新编《女娲造人》。

学习任务:对比阅读《女娲造人》和《风俗通》,要求:

①找出增补的内容,说说作者运用了哪些增补技巧?

②从故事情节、人物形象两方面分析增补的好处。

任务三:神话故事我创编

情境推进:我们班一致决定用新版《女娲造人》作为参赛篇目。为了增加故事的吸引力,学生决定增加对“人”的描写。

学习任务:请在下面两处情境中任选一处,运用所学改编技巧进行续写。

①她工作着,工作着,一直工作到晚霞布满天空,星星和月亮射出幽光。夜深了,她只把头枕在山崖上,略睡一睡。

小人儿围在女娲的身边……

②这样,人类就世世代代绵延下来,并且一天比一天增多了。

过了一万八千年,动物们渐渐对人类主宰世界的方式表示不满,一头巨大无比的霸王龙恶狠狠地走向人类,露出锋利的牙齿,小人们……

任务四:神话故事我探究

情境推进:活动结束后,文学社征集活动感言,有这样一条留言:“此次活动让我深入理解了中国人的民族精神,中国有《女娲造人》,希腊有《普罗米修斯造人》,同样是造人神话,折射出中西方不同的思想文化历史,希望可以继续探究。”

学习任务:分组开展专题探究《从造人神话看中西方文化》。比较阅读《女娲造人(风俗通)》和《普罗米修斯造人》,概括出中西方造人神话的异同点,并根据跨学科知识分析发现的民族生活、思想文化、性格品质等文化现象。

四个学习任务随着情境的推进,层层深入,由生活情境进入文本情境,再由文本情境分析文化现象,学习资源由教材资源拓展到课外资源,由语文学科知识延伸到多学科知识,实践活动囊括了感性鉴赏、创意表达、小组讨论、专题探究,在语言实践活动中,学生对女娲造人这一神话故事承载的民族精神的认知和理解逐步加深,实现了对中华传统文化的再思考。

(一)文化认知到文化传承

学习任务一结合真实生活情境,激活了学生原有的关于神话的认知,学生意识到神话是先民们对自然界的现象做出的解释,这为下面探究中华民族文化埋下种子。紧接着比较原版神话和新编神话的异同。新编神话详细写了女娲造人的经过,三种造人方法一次比一次高明,凸显了女娲勤劳智慧、务实坚忍、探索进取的精神。在此基础上,笔者追问:“这些品质是不是仅仅在女娲身上才有?”得出的结论是:这些品质是流淌在中华儿女血液里的民族精神,带着中华文明的烙印。学生主动建构起对中华传统文化中民族精神的认知。学习任务三赋予了学生文化传承人的角色,让学生根据所学的创编技巧在教师提供的情境中进行故事续写,学生大多围绕勇敢坚强、勤奋努力、知恩图报、善良质朴等民族精神创编,从“文学阅读”走向“创意表达”,在文化传承中进一步内化文化认知。

(二)文化理解到文化自信

新课标指出学生需要吸收古今中外优秀文化成果,提升思想文化修养,建立文化自信。学习任务四开展专题探究,从造人神话看中西方文化,利用跨学科知识对中西方文化进行理性分析和大胆推测。现摘录部分学生发言如下:

生1:女娲所造之人没有善恶之分,普罗米修斯让人有善恶之分。这是因为中国人认为“人之初,性本善”;西方基督教告诉百姓“你生来有罪,要赎罪才能上天堂。”

生2:普罗米修斯亲手捏泥人,中国地域辽阔,需要创造很多人,所以女娲不断创新造人方法,更具创新意识。

生3:女娲造人后安排人类通婚延续后代,普罗米修斯教会人类很多本领,因为他们需要航海掠夺财富弥补地域的不足。

从以上发言不难看出,学生通过梳理、探究、交流等活动,综合运用多学科知识,从现象看到本质。中国文化倡导善良内敛、兼容并包、开拓创新,是典型的农耕文明;西方文化强调救赎、尚武、探险,是典型的海洋文明。在理解中西方文化的基础上,更好地认识中华文化的独特魅力,建立文化自信。

三、优化学习评价,彰显育人导向

新课标评价建议部分指出:“课堂教学评价是过程性评价的主渠道。在小组合作、汇报展示过程中,教师应提前设计评价量表、告知评价标准,引导学生合理使用评价工具,形成评价结果。”

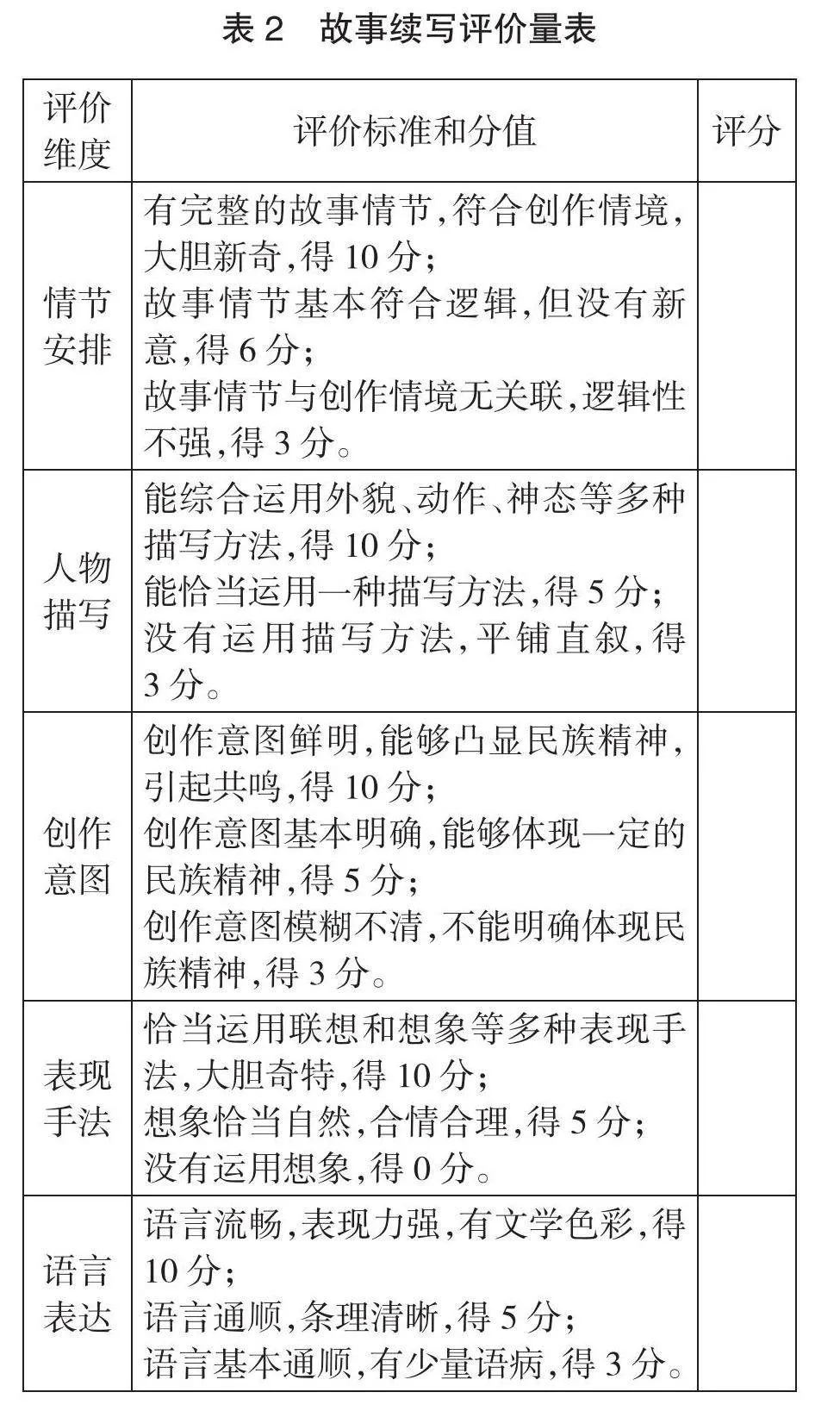

文化自信在语文核心素养中被列为第一位,育人价值尤为重要,但文化自信本身具有内隐性,很难通过传统的纸笔进行测量。笔者在执教过程中制订了评价量表(见表2),在培养学生四个核心素养的同时,更加侧重对学生文化自信的培养,发挥评价的导向作用。

表格中列出五个评价维度,与一般写作评价标准不同的是“故事续写评价量表”将“创作意图”单列一项,要求学生在写作时围绕“民族精神”这一神话特有的文化价值进行创作,以期测评学生对中华传统文化的认知和认同的程度。笔者在学生创编故事前出示评价量表,明晰写作标准,写作后小组交流,学生根据量表评价小组成员的作品,给出相关建议,小组成员再完善自己的作品。根据实际教学反馈,善良质朴、知恩图报、勇敢坚强等民族精神在写作实践中被呈现出来,文化自信在真实的语言运用情境中得以实现。

综上,基于学习任务群的初中语文中华优秀传统文化教学要着眼于文本价值,挖掘文化内涵,明确教学定位,构建进阶式学习任务,在观照多种学习任务群的同时重视学习评价的导向作用,让中华优秀传统文化在学生心中生根发芽,在认知、认同、理解、传承中华文化的过程中,树立理性的、根基深厚的文化自信。

【基金项目:本文系江苏省教育科学“十四五”规划2023年度青年专项课题“指向文化心智建构的初中语文学习任务群的设计研究”的研究成果,项目编号为C/2023/03/84】

作者简介:陈苏妮(1988— ),女,江苏省无锡市侨谊古运河中学一级教师,主研方向为初中语文教学。