拓展书目项目式学习路径探究

摘要:自教育部发布《教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导目录(2020年版)》以来,在课堂教学中巧妙引导学生阅读拓展书目仍是一片有待开垦的盲区。运用项目式学习方式讲解杜甫,充分利用《杜甫传》的磁场效应,整合课内杜甫诗作与课外教学资源,创设真实情境,设计阶梯式驱动任务,建立合理的评价体系,达到优化课时、扩充学习内容、打破学科界限等良好教学效果。

关键词:整本书阅读;项目式学习;拓展书目;《杜甫传》

《义务教育语文课程标准》整本书阅读任务群第四学段(7-9年级)的教学提示指出,语文教师在语文实践活动中要适时“根据开展读书活动的实际需要,合理推荐和利用适宜的学习资源,如拓展阅读的书目、参考资料,以及相关音频、视频作品等,激发学生的阅读兴趣,丰富阅读体验,拓宽阅读视野”。《教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导目录(2020年版)》(下文简称《指导目录》),向小学、初中、高中三个学段的学生推荐了近300种图书,正是对现行国家语文课程标准和统编版语文教材的拓展与延伸,其阅读目的与教材编者的编写意图有很多契合点。因此,教师可将《指导目录》的推荐书目与教材单元学习进行整合,将拓展书目作为学习支架融入单元教学当中。以《杜甫传》导读项目式学习为例,结合教学实践,谈谈关于拓展书目阅读的探究与思考。

一、教学准备

(一)建立联系

拓展首先需要从学科核心素养出发,通过对拓展内容的考查,寻找阅读内容与教材之间的联系,将拓展内容融入教学当中,将教材中的隐形内容挖掘出来,加深学生对教材内容的理解与把握。

统编版初中语文教材中共选入6首杜甫的诗,分别为《江南逢李龟年》《望岳》《春望》《石壕吏》《茅屋为秋风所破歌》《月夜忆舍弟》。杜甫诗歌所占篇幅与数量较其他诗人多。同时,《杜甫传》也作为初中阶段课外拓展书目出现在《指导目录》中。因此,可以考虑结合《杜甫传》,把教材中的杜甫诗歌整合为一个学习单元,对杜甫及其诗歌进行系统学习。

八年级下册第六单元选入两首杜甫的诗,即《石壕吏》和《茅屋为秋风所破歌》。这两首诗歌学习难度较大。如在本单元借助“知人论世”的读书方法,不仅能够对之前学过的杜诗进行总结,也可以为九年级及高中进一步深入学习杜甫作品预热。且该单元人文主题是中国古代思想,杜甫也恰是道德境界较高的典型文人。因此,将阅读《杜甫传》安排在统编版初中语文教材八年级下册第六单元,用作学习支架的拓展阅读书目,较为合适。

(二)梳理整合

建立联系后,教师应以整体的眼光去整理教材与拓展书目,帮助学生将过去、现在、未来的学习内容由点串联成线,由线构成面,最终形成整体的、立体的、开放的认知结构。同时,也要将学生的语文学习内容与其生活体验相勾连,将学习任务和活动向生活领域延伸。

本次实践在处理拓展书目教学的方式上,并非按照传统的整本书阅读课的模式,而是主张以教材学习为主,拓展阅读为辅,将《杜甫传》作为学习支架,穿插在教学中。以《石壕吏》《茅屋为秋风所破歌》这两首古诗为基础,用课内古诗链接诗人的生平经历与创作,到八年级下册第六单元“学写故事”时,由学习杜甫的诗歌延伸到《杜甫传》的学习,学生既能进一步理解杜甫诗歌的内容,加深对“诗圣”杜甫的认识,又能完成相关的写作任务。

(三)拓宽资源

教育部基础教育课程教材发展中心负责人就《指导目录》答记者问时表示:“推荐图书不要求学生全部必读,学生可根据个人兴趣选择部分图书阅读,提倡学生在反复阅读、思辨琢磨的精读过程中增长见识,培养能力。”为了帮助学生解决阅读中出现的问题,加深学生的阅读感受,教师可为学生推荐相应的助读资料。

在实践中,笔者向学生推送了一系列解读杜甫的文章。例如《走进杜甫,千古绝唱的含蓄之法》《走进杜甫,伟大的相遇》《走进杜甫,杜甫的性格》《走进杜甫,杜甫草堂》等,为学生的辅助阅读搭建学习支架。这些文章不仅涵盖杜甫的生平、性格,还能在杜甫的人生经历、杜诗、李杜友谊、诗圣精神等方面给予学生启示,帮助学生拓展文本探究的深度。因此,教师要善于发掘辅助性学习材料,将其贯穿教、学、评的全过程,帮助学生答疑解惑,增长见识。

二、实施过程与策略

(一)选取合适的课型

《指导目录》的指导思想是让学生选择自己感兴趣的书目“反复阅读、琢磨的精读”。为了有效落实这一指导思想,本次实践中笔者采取了项目式的学习方式来完成课内与课外的链接学习,综合教材中杜甫诗作以及《杜甫传》的相关内容,以“追寻高尚的灵魂”为学习主题,让学生进行微剧本《杜甫》的创编。

首先,学生将《杜甫传》作为梳理杜甫的人生轨迹的学习支架,以了解杜甫诗歌创作的背景与心境,学会用“知人论世”的鉴赏方法赏析作品。接着,基于八年级下册第六单元“学写故事”的学习任务,编写杜甫故事,训练学生的写作能力。最终,将九年级下册第五单元与八年级下册第六单元打通,将学写故事迁移到微剧本的创作中。这个过程呈现为一个整体、关联、主动的学习,而不是零散、割裂、被动地学习。学生通过自主、合作、探究的学习方式,真正做到“琢磨的精读”,深化对“诗圣”杜甫的感知。

(二)准确定位

即使有清晰的单元目标,我们在联系和整合学习内容时也要对学习目的有明确的定位。单元能力目标、阅读习惯、阅读方法、语文素养等,都需要教师在实践操作前认真思考。因此,基于对语文课程标准、教材、学情、单元学习内容的分析后,设定学习目标如下:

1.整合全书信息,系统梳理杜甫的人生轨迹,了解杜甫生活的时代所对应的历史背景及其主要经历,把握传记文学的基本特征。

2.结合《杜甫传》研读杜甫不同时期的诗歌,正确把握杜甫形象,提升学生对人物形象的鉴赏品评能力。

3.综合杜甫诗歌及《杜甫传》的相关内容,从人物塑造的角度关注矛盾事件的选取原则,引导学生发挥联想与想象,学写杜甫故事。

4.主动设想,深刻体会杜甫的内心世界,创编基于杜甫故事的微剧本,全面、立体地感知杜甫高尚的灵魂。

以上述学习目标3为例进行解读。该目标旨在让学生能够合理地发挥联想和想象,写出情节完整、内容丰富、人物形象鲜明且引人入胜的故事。让写作穿插到阅读当中,这是对阅读的推进,有助于学生加深对杜甫诗歌的理解。

(三)创设真实情境

项目式学习是一种真实性的任务学习,其目的就是鼓励学生探究和解决真实的、复杂的问题,并从中获得知识和技能。为了让这种真实性的学习发生,教师要在开展项目学习前设计一个驱动任务的真实情境,赋予学生某一种角色参与其中。因此,在项目式学习中,真实的任务情境在整个学习过程中发挥着重要的导向作用。

基于以上思考,笔者将本次项目式学习的真实情境导入设计如下:

几年前,一组名为“杜甫很忙”的系列图片在互联网上流传,掀起了一波“杜甫热”。然而,在热闹、有趣的背后,人们并未真正了解杜甫,也无法体会杜甫的高尚灵魂。通过阅读杜甫诗作与《杜甫传》,还原历史真相,创编一部《杜甫》微剧本,并把它搬上舞台。作为《杜甫》这一剧目的创作者,你需思考如何让杜甫真实、立体地展现在大家面前。

(四)设计驱动任务

钟启泉教授认为:“单元设计是撬动课堂转型的一个支点,是课程开发的基础单位,是课时计划的指引,它的起点是学生认知。”那么,在任务驱动的学习中,任务就是撬动课堂转型的一个重要支点。用一条情境线串联起被分割的知识点,将每一节课连结成有情节甚至有故事的“连续剧”,从而形成一个学习单元。同时,教师要引进学习支架,融合多领域的知识设计学习活动,以此吸引学生的注意力。

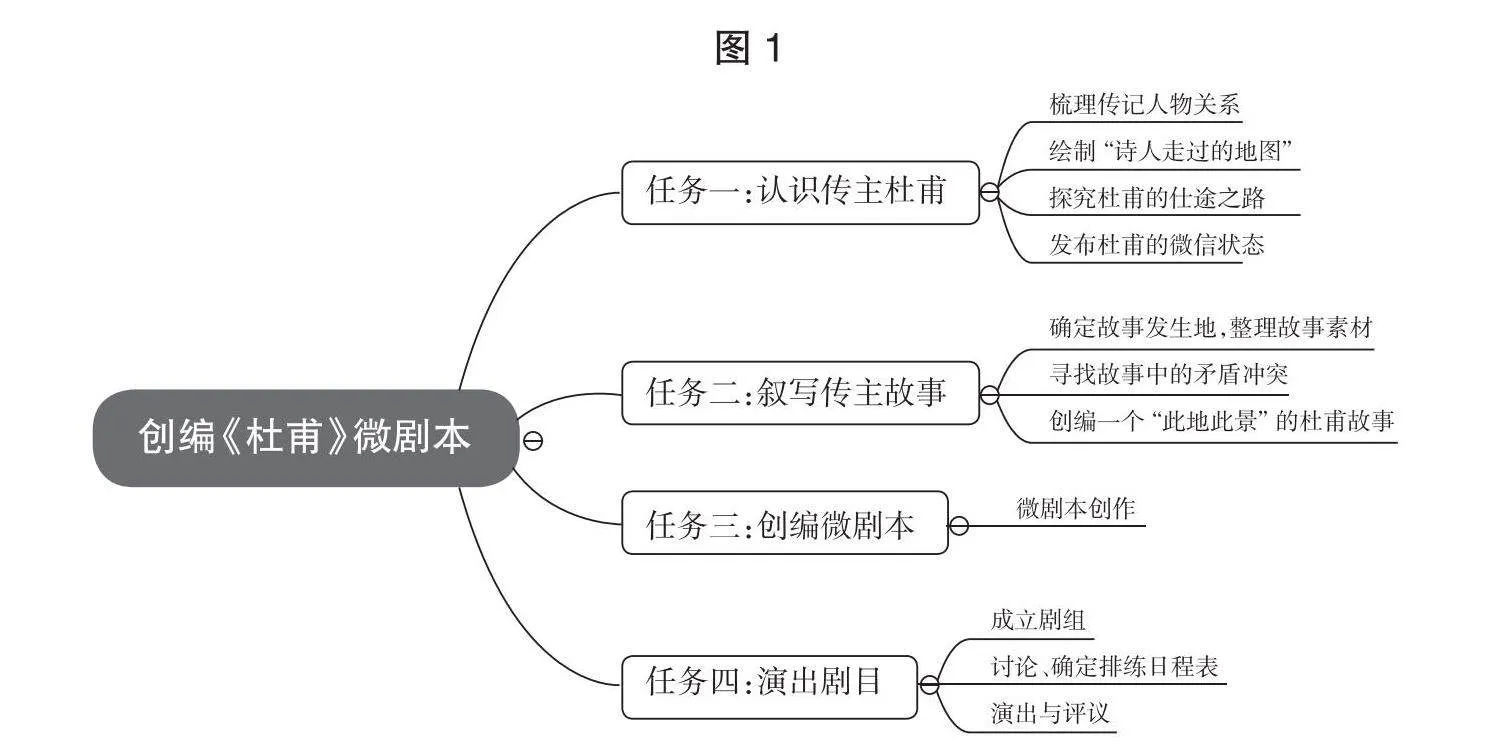

《杜甫传》导读项目式学习可设计4个阶梯式学习任务,每个任务中可组织相应的学习活动,见图1所示:

上述四个任务环环相扣,将课内与课外、知识与学习生活紧密相连,最终带动学生输出自己个性化的成果。这些任务的设计还运用了泛读、精读、提取要点、建立联结、重构再现、跨界阅读等阅读策略,培养了学生概括、理解、鉴赏、写作、评价等能力,同时也提升了学生的逻辑思维、形象思维、创造性思维能力。

(五)建立评价体系

评价体系是学习目标已经或正在得以贯彻、落实的标准。建立项目式学习的评价体系可以帮助学生解决学习和实践中的困难,起到激励和促进的作用,也可以兼顾项目的质量。

项目式学习主张小组合作式学习,所以贯穿项目始终的一个重要评价就是小组贡献及个人任务管理能力评价和小组分工、小组互动、小组合作评价。在所有的学习任务中,凡是小组合作的,都用这些来评价,约定好评价时间,对比预期与现实表现,总结经验,分析问题,为下一次任务或活动做准备。

另外,为保证创编故事和剧本的质量,教师需要通过头脑风暴或提供学习支架的方法确定相应的评价指标,让学生能够掌握标准,促进其发展。

三、实施效果

(一)学习课时得到优化

传统的单篇教学要完成单元内杜甫两首古诗以及写作教学的任务至少要用5课时,如果再加上《杜甫传》的整本书阅读指导至少还要5课时。本次项目式学习将教材内容与整本书阅读整合在一起,使文本的作用从教学示范转为学习支架,这样的学习过程仅用了7课时,即项目启动课1课时,诗歌赏析课2课时,“诗人走过的地图”交流课1课时,故事写作指导课1课时,微剧本创作指导课1课时,剧目演出与项目总结课1课时。

(二)学习容量得到扩充

在寻求项目成果落地的方式上,本次实践将九年级下册第五单元剧本的学习内容与本次项目学习打通整合,将学写故事迁移到创编剧本上来,建立二者之间的联结。这样不仅超前完成九年级的学习内容,扩充了现学段的学习容量,也将学生的学习能力提升一个台阶。

此外,在初中阶段通过项目式学习方式导入杜甫以及《杜甫传》的学习,也为高中阶段杜甫诗歌的学习做足准备,搭建了初中与高中语文学习的桥梁。

(三)打破了学科界限

上述学习过程打破了学科的界限,给学生提供了创造性的学习任务,建立了与美术、地理、历史、影视剧等学科和领域的联系,鼓励学生跨学科思考和解决问题,拓展知识边界,提升综合素养。

拓展语文阅读材料作为新课标理念下的教学方式,被越来越多的教师认可和接受,但在教学实践的同时,教师也应积极反思,拓展目的归因、拓展的内容、拓展的形式和方法,要不断更新教学理念,关注教育教学资源,敢于探索,让拓展书目成为助推和优化阅读教学的资源,相信阅读教学一定会充满活力,语文课堂也会富有诗意。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]钟启泉.基于核心素养的课程发展:挑战与课题[J].全球教育展望,2016(1).

【基金项目:本文系河北省教育科学“十三五”规划一般资质课题“初中语文整本书阅读课程化实践研究”的研究成果,课题编号为1603025】

作者简介:费靖静(1986— ),女,河北省秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区高级教师,主研方向为中学语文教育教学。