地方感视角下的乡土地理资源教学研究

【摘 要】地方感是人与其所处空间的情感联结。乡土地理资源根植于地方,开发乡土地理资源有利于学生地方感的培养,实现地理学科的育人价值。以人教版高中地理必修二第三章产业区位因素第一节“农业区位因素及其变化”为例探讨地方感视角下的乡土地理资源开发策略,促进学生形成正确的人地协调观。

【关键词】高中地理;地方感;乡土地理;人地协调观;教学实践

【中图分类号】G633.55 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2024)27-0070-03

【作者简介】张旭东,南京市第一中学(南京,210000)教师,二级教师。

地方不仅仅是空间,也是情感的寄托,承载着地理学科的育人价值。地方感是人与地方相处过程中形成的复杂联结,包括依恋、认同、逃避、厌恶等多种情感。[1]地方感可以建构或引导,这也是地理学科的重要使命。乡土地理资源根植于地方,与地方感培养具有内在联系。[2]从地方感的视角审视乡土地理资源在地理课程中的应用,能够从实践出发剖析乡土地理资源的价值,探寻乡土地理资源的开发策略,可以唤起学生的地方依恋,深入贯彻落实人地协调观。[3]

乡土地理资源的开发要遵循基于课标、源于生活、形式多样三大原则。乡土地理资源的开发是为课标服务的,因此,在教学中教师要基于课标要求来开发乡土地理案例,并注重核心素养的培育。源于生活是乡土地理资源的最大优势,教师应尽可能选择学生相对熟悉的区域,让学生对于乡土资源的认识和感知更加具体和形象,从而引起学生的共鸣。丰富的乡土地理资源也具有多样的开发路径,可以为多种教学活动助力。乡土地理资源既可以作为课堂教学案例引入,也可以利用其在地性开展地理实践活动。

本文在明确乡土地理资源开发原则的基础上,尝试从地方感培养的角度探究乡土地理资源的开发策略,并以人教版高中地理必修二第三章第一节“农业区位因素及其变化”为例,从地方感知、地方依恋和地方认同三重维度探索地方感与乡土地理资源的融合路径。

一、内容情境化,培养地方感知

教学内容是教学实施的主体环节,教师应当注重对地方特征的描述,增进学生对地方的感知。有的学生对于地方的了解比较浅薄或不够全面,无法将这些知识与所学内容联系起来。因此,教学时需要情境作为载体,搭建地方性知识和课堂教学之间的桥梁,更好地促进地方感知的增强。

教学内容的情境化需要一以贯之,从导入的选择到案例的设置再到作业的布置应当使用一个完整的情境,也就是常说的“一境到底”。完整的情境有利于学生建构地方性知识,更好地体现知识的系统性。教学内容的情境化要重视与教学过程之间的联系,不同的过程应该使用不同的地方知识,在层层递进中帮助学生深化对地方的认识和对知识的理解。课堂导入应以学生熟悉的知识为主,激发学生对课堂的兴趣;课堂案例的选择要有一定的深度和广度,并能够覆盖地方性知识。

本节课以“八卦洲的芦蒿”为主情境,探索芦蒿产业的背景以及未来。首先,笔者展示了一系列芦蒿佳肴的照片,通过美食调动学生的兴趣,随后介绍八卦洲的芦蒿,引发学生对当地农业的关注,初步形成地方感知。接着,笔者从芦蒿的生长习性和八卦洲自然地理特征等对“八卦洲的芦蒿”产业的兴起进行分析;通过八卦洲采取的一系列举措探究芦蒿产业的发展。最后,笔者引导学生通过对生长特征的探讨,发现芦蒿产业的未来。

二、问题梯度化,增强地方依恋

地方依恋是人在心理上对地方积极的情感依赖,这种情感依赖的取得需要建立人与地方的联结。在教学情境中需要梯度化的问题强化联结,让学生致力于问题的解决,在培养学生能力的同时加强情感联结。真实的问题要具有乡土价值与现实意义,基于学情与课标要求,能够激发学生探究的热情,引导学生调动地理知识和地理方法去解决问题,培育核心素养。

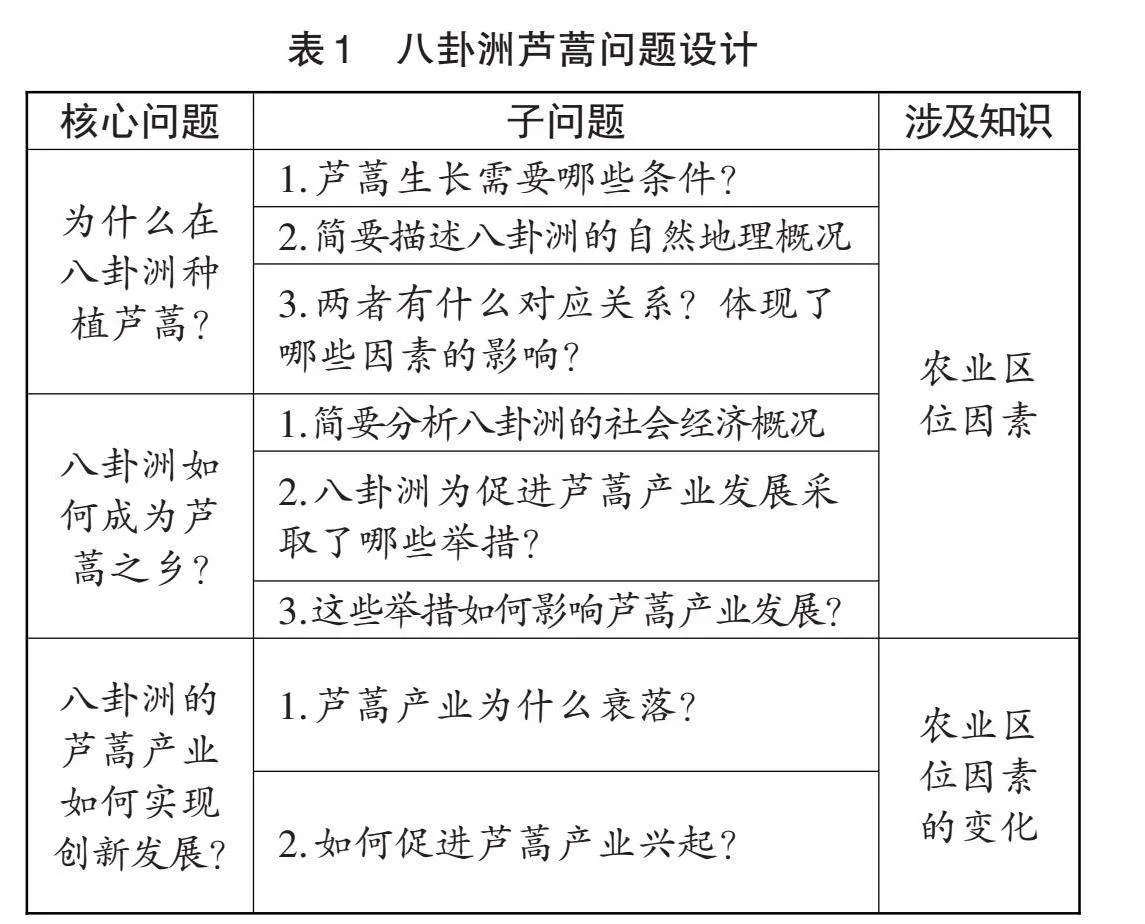

本节课的主题情境按照时间线分为过去、现在和未来三个子情境,分别对应芦蒿产业的进驻、芦蒿产业的发展以及芦蒿产业的破局。以这几个主题情境为基础,笔者设置了以下三个核心问题:为什么在八卦洲种植芦蒿?八卦洲如何成为芦蒿之乡?八卦洲的芦蒿产业如何实现创新发展?从选址原因到产业兴起再到产业创新发展,层层递进增强学生的地方依恋。在主要问题中设置链式问题(见表1),引导学生深度思考并构建知识体系,关注学生成长,培养学生核心素养。

三、评价本土化,深化地方认同

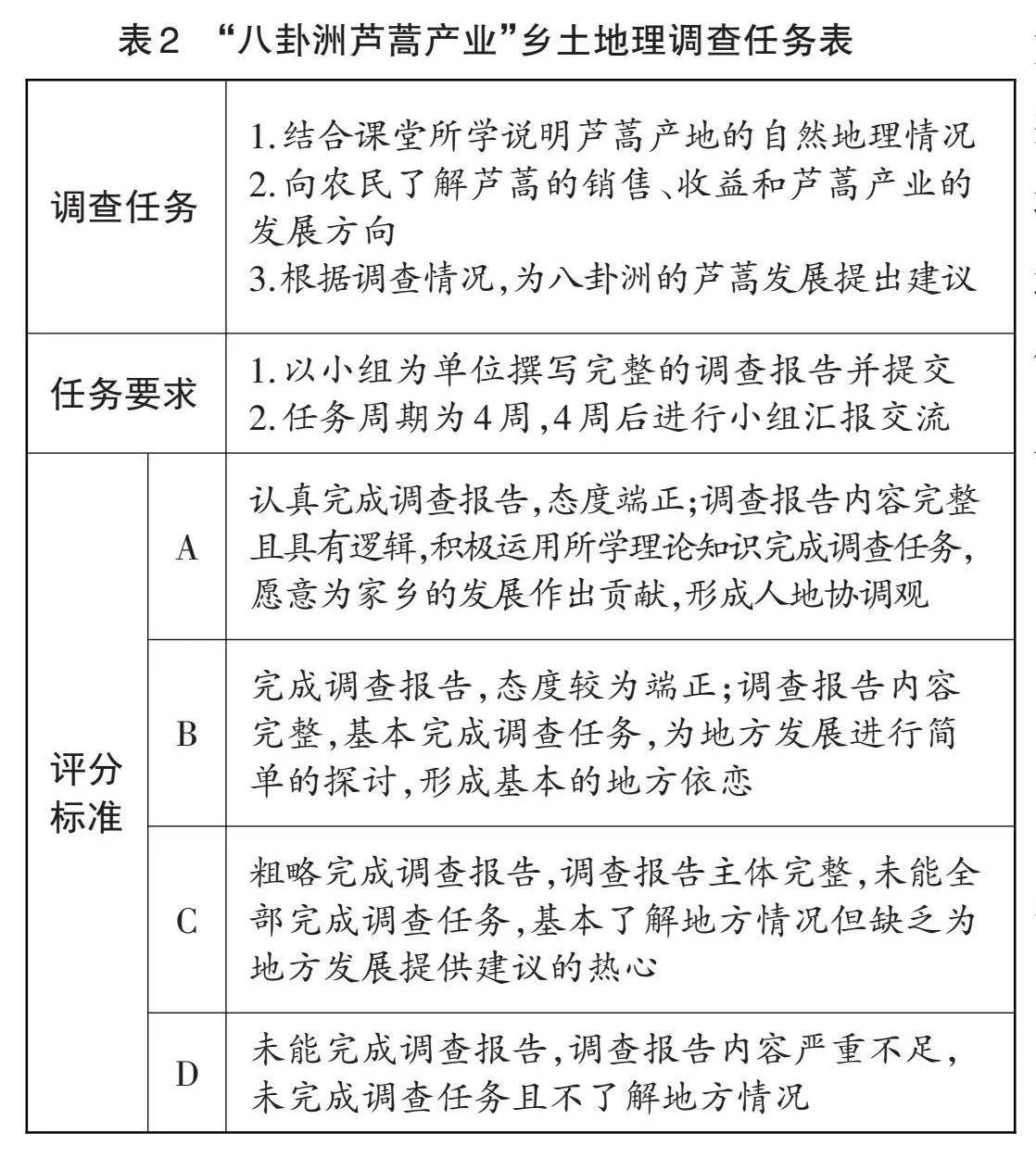

地方感倾向情感层面,其评价相对较为困难。对单课时而言,因接触时长较短,评价量表结果的真实性无法确定。因此,笔者选择实地调查测评学生地方感的发展情况。

乡土地理的调查需要考虑到调查难度。高中学生对于地理调查不熟悉,在调查过程中难以把握重点,需要教师对调查方法进行指导。教师也要适当降低调查任务的难度,以更好地测评学生地方感的发展情况。

笔者在本节课设计了“八卦洲芦蒿产业”乡土地理调查表(见表2),结合课堂内容设计三个调查任务,帮助学生将知识与实践相结合。

开发乡土地理资源能够促进学生地方感的培养。本文在明确乡土地理资源开发原则的基础上,探究地方感视角下的乡土地理资源开发策略,并以“农业区位因素及其变化”为例进行实践探索。在教学实践中,应巧妙地将内容情境化、问题梯度化和评价本土化三个策略融入地方感的培养中,引导学生自主生成相关知识,促进学生地方感的不断深化,有效培养学生的人地协调观。

【参考文献】

[1]朱竑,刘博.地方感、地方依恋与地方认同等概念的辨析及研究启示[J].华南师范大学学报(自然科学版),2011(1):1-8.

[2]葛佳浩,张建珍.基于地方感培养的乡土地理教学策略研究[J].地理教学,2021(22):4-9.

[3]肖丹.乡土地理教育与青少年地方感的影响研究及教学建议[J].地理教学,2018(3):42-45.