基于数字形象构建的“3+1”育人实践研究

·名师工作室简介·

浙江省温州市李茂春名班主任工作室由正高级教师李茂春领衔,由来自温州市各地的35名班主任组成。工作室以“以德育人,做有温度的教育者”为建设理念,以“教科研的平台、示范引领的中心、助力班主任专业成长”为宗旨,开展班主任基本功训练、主题班会设计、课题研究、德育研讨、论文撰写等学习、研修及实践的培训活动,做引领班主任逐渐走向“研究型”名班主任的阶梯。

【摘 要】践行教育数字化和德育为先是新时代赋予我们的重要使命。在新居民子女学校六年级的育人工作实践中,我们发现数字形象的构建既符合学生素养发展的要求,又是青少年自我发展需要的重要组成部分,其对新时代育人工作具有重要意义。但现阶段存在学生对数字形象认知不足、对数字形象问题反应过激、家长教师等教育者过于强调管理缺少对学生的针对性引导等现象。基于此,我们从认知观念、同伴和关键路径等方面入手,在实践中提出相应策略并形成“3+1”育人模式,以链接家庭教育力量,助力六年级学生在构建自己数字形象的过程中打破困境,提升德育素养,为教育数字化进程中的德育工作提供参考借鉴。

【关键词】数字形象;育人;新居民子女

【中图分类号】G434 【文献标志码】A

【论文编号】1671-7384(2024)09-035-04

党的二十大首次将“教育数字化”写进报告,提出推进教育数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。由此,全面开启了国家教育数字化战略行动。《中小学德育工作指南》提到,德育工作应该坚持将教育与生产劳动、社会实践相结合,学校教育与家庭教育、社会教育相结合形成德育工作合力。[1]小学中高段学生要理解日常生活的道德规范和文明礼貌,初步形成规则意识。在这样的政策背景下,我们从所任教六年级班级实情出发,开展构建数字形象助力育人工作的实践研究。

数字形象构建对新时代育人工作具有重要意义

1.符合数字时代对学生素养的要求

在信息获取方面,这个世界现在和十几年前相比几乎已经“面目全非”。如今学生的生活中有了智能手机、智能手表等数字技术硬件设备,也有了百度、作业精灵、语音助手等软件辅助,学生们通过口袋里的电子设备获取信息。2022年初,教育部提出实施教育数字化战略行动。同年4月,新课标发布。核心素养培养贯穿统领整个新课标,德育为先培养学生综合运用学科知识解决实际问题的能力,促进学生个性发展的理念深入课标。新课标指出,青少年儿童的成长环境深刻变化[2],教育者和被教育者共享一个数字变革的时代。学生也面临网络安全的风险,如网络诈骗、信息泄露、网络霸凌、数字绑架等。学生在使用数字技术实践中悄然形成了自己的数字形象。那么在学习过程中提升自身网络素养,构建好自己的数字形象,成为一个安全合理、合乎道德、富有成效地使用数字技术的未来公民,是新时代赋予学生的新要求。

2.满足青少年自身成长形象的需求

青少年是时代的风向标,青少年的整体思想风貌一定程度上体现了一个国家的文明程度。[3]小学六年级的学生正处于青春期大脑前额叶皮质快速发展的阶段,他们重视自我形象,重视同伴评价。六年级的学生心理上表现出夸张化的自我中心。在访谈过程中我们发现,很多学生在不经意间尝试通过数字技术来构建自我身份。正如美国“媒体素养教师奖”得主戴安娜·格雷伯所言,当今青少年试图弄清楚自己是谁,以及如何向世界描绘自己。因此,如何构建自身良好的数字形象,不仅成为当代青少年一个真实且迫切的需求,也成为当代教育者应该关注和探究的问题。

运用数字形象助力破解育人工作的困境

1.敏感过度反应:对数字形象的认识不足

基于时代与学生成长的需要,我们对学生的自我形象进行了问卷调查。通过进一步访谈我们发现,数字形象是六年级学生关注的热点,也是痛点。学生对数字时代下自我形象的构建懵懂模糊,缺乏正确的认知。他们关注自身的形象,会通过数字技术关注他人的数字形象,但往往忽视对自身数字形象的构建。在受到类似网络暴力事件的时候,六年级学生是敏感的。因为身处他乡,农村新居民子女对数字技术和数字形象维权的认知不充足,加之缺少相应教育的指导,他们常常反应过激。在数字生活中,认知的不足会让学生盲目地他求和极端化地以自我为中心,不利于育人工作的顺利开展。

2.过于强调管控:缺少针对性的设计引导

随着智能手机管理的热点化,许多媒体从不同角度对智能手机的影响进行阐述。但调查发现,新居民子女学校的家长和教师大多关注手机等数字技术对学生的负面影响,其态度与措施都过于强调对数字技术的管控,以避免数字技术对孩子教育产生不良影响。他们忽略了学生对数字技术运用的需求,以及学生在运用过程中形成的数字形象问题的探讨。他们过度地强化负面作用和过度管控,而忽略其中蕴含的教育契机。

在建设数字形象中提高育人工作质量的策略

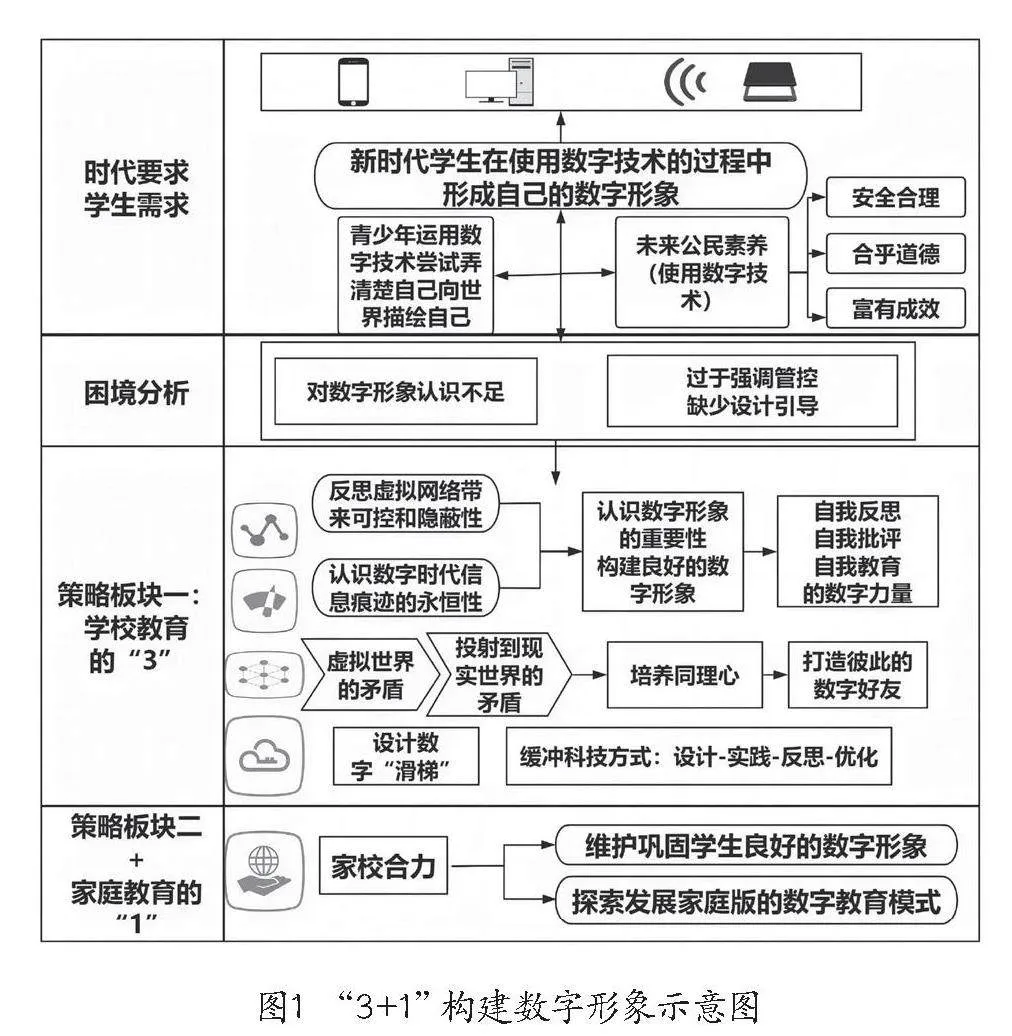

对六年级学生而言,学会如何构建维护自身的数字声誉是非常重要的。但在现实生活中,教师对数字化教育往往只是从自身使用数字技术的角度出发,关注现阶段学习任务的完成程度,而忽略了学生的立场和家长的需要。在构建数字形象的过程中,教师往往缺乏理解,缺乏沟通,缺乏智慧。通过问卷调查,我们分析梳理了解到学生、同伴、教师、家长关于数字声誉的实际感受和真实需要。根据调研反馈和实践,我们梳理出来基于数字形象的“3+1”育人模式(图1),并提出了以下几点对策建议。

图1 “3+1”构建数字形象示意图

1.更新认识理念,运用数字形象提升自我教育力

数字技术的革新带来的社会变迁,不仅改变了人与人之间的交流方式,也改变了人本身的心理模式。由于网络虚拟社会给人一种可控和隐蔽的安全感,一些人在使用数字技术的时候肆意妄为,从而对他人造成伤害。因此,网暴成了一个热点话题。事实上,数字社会是一个开放且恒久的社会,人们的行为会在数字世界中永久留痕,人们可以借助数字技术找到很久以前的数据资料。党的二十大报告提出,推进教育数字化。2023年,北京市数字化教育大会开展以“数字化赋能提质构建育人新场景”为主题的探索实践,探究借力数字技术助力学生形成自主、合作、互动的德育新模式。因此我们要敢于面对数字技术,在数字技术中找到自我教育的契机。我们通过主题活动的设计引导学生认识数字形象的重要性,以此为内驱力提炼自我素养要求,进行自我批评与自我教育,提升学生的德育水平。

实践案例:加强数字形象认识,提升自我教育力。

(1)认识数字形象对于“我”的重要性

在美国等发达国家,高校录取和奖学金的发放会参考学生的数字声誉(数字声誉对未来发展具有重要意义)。在我国,数字声誉也很重要。银行信贷、防疫期间的健康码、支付宝、浙里办等都和数字声誉息息相关。对于学生,“数字声誉”离我们很近。学生的QQ、微信的留言、签名、文章;学籍记录、线上作业大数据统计等数字形象如此重要!我们需要一个怎样的数字形象?我们应该怎样构建自己的数字形象?我们应该怎样维护自己的数字形象?

(2)认识“惯例阶段”中自我成长的诉求

10~15岁的孩子能够将自己视为“社会的公民”,明晰数字形象所具有的社会属性。

(3)明晰社会对我们的品德要求

我们将数字形象构建与社会主义核心价值观教育相结合,从构建数字声誉、细化内化价值教育的要求、维护数字声誉三个方面入手,引导学生思考:作为社会的一份子,在数字社会中我们要为国家的“富强、民主、文明、和谐”做什么?(案例分享:分析巴以冲突由来)我们要为维护社会“自由、平等、公正、法治”做什么?(案例分享:“双减”背景下补习班违规违法现象分析)我们要为自身“爱国、敬业、诚信、友善”方面做什么?[4](案例分享:中小学行为规范的深度学习)

实践中,我们通过组织学生运用数字技术链接时事热点,将核心价值观教育内化到学生数字形象的构建中。以自我发展、自我要求、自我教育为驱动力不断提升学生的德育素养。

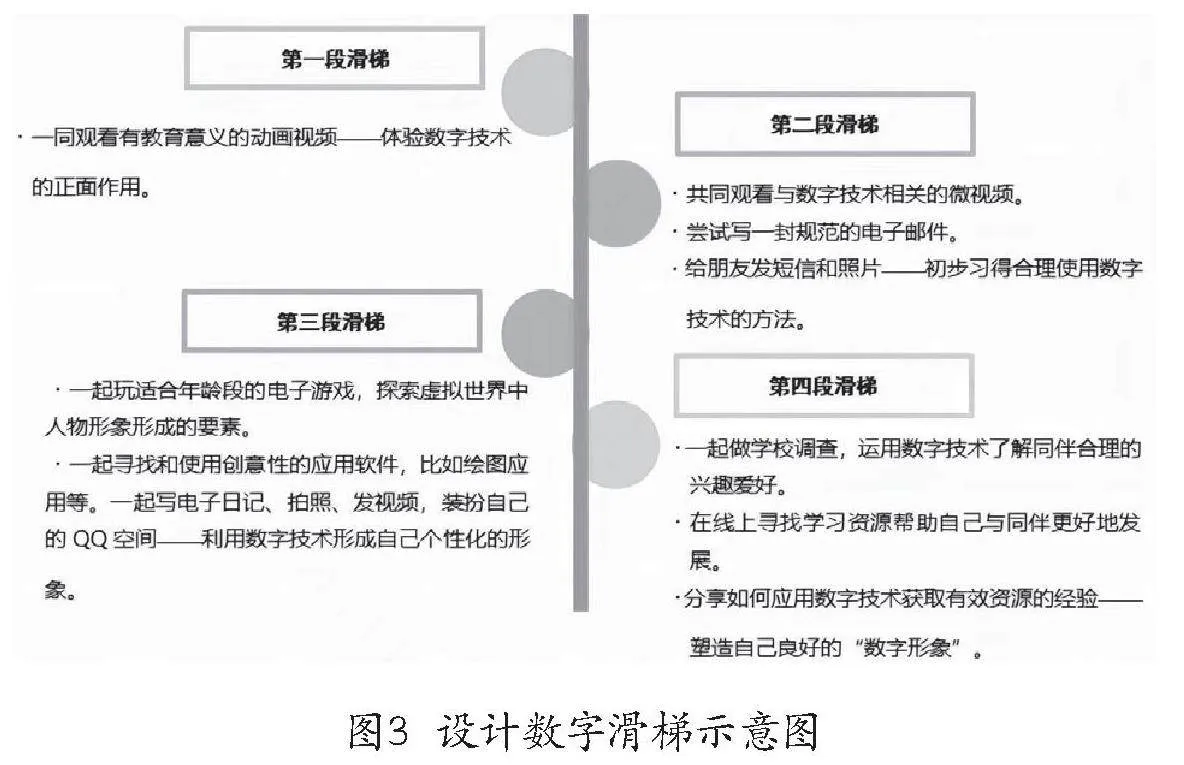

2.培养彼此同理心,做“朋友圈”的数字好友

在构建数字形象的过程中,我们发现学生之间的线上互动是学生讨论的重要话题。这些讨论是学生处理仍在摸索的人际关系的表现。深入问卷调研发现,学生同伴之间的数字声誉问题,集中在彼此缺乏同理心而引发的矛盾。

进行同理心倾向研究的密歇根大学社会研究所的奥赖莱恩指出,伴随着电子游戏成长的人,接触暴力媒体会让人对别人的痛苦麻木不仁。加上青春期学生热衷表达自我,常常忽视其特立独行言论对他人造成的影响。因此,我们以学生身边的事件为教育事例,设计活动引导学生的同理心,做彼此“朋友圈”里的优等生。通过同伴之间的相互督促、相互激励,相互构建彼此的数字形象,提升团体的德育水平。实践中我们积累了以下案例。

实践案例:基于数字形象培养同理心。

(1)数字时代下培育同理心的必要性

同理心是换位思考的能力,包含不同的思考角度,让你感受他人的感受。

(2)数字时代下培育同理心的关键

情感素养是一种能力,能够帮助一个人读懂另一个人的面部表情或肢体语言,并理解其难过或悲伤的心情。同理心是指对一个人的感觉,你只有读懂或理解一个人的情绪,才能对他产生同理心。阅读和理解他人的情绪暗示。

需要关注:标点符号、表情包、配图、内容的连续性等。

(3)基于同理心做一个“数字好友”(图2)

好友形象(将数字技术的应用融入社会和情感学习中):结合“策略一”的社会主义核心价值观教育。形成远大的理想、以理想为纽带构建学生的非正式同伴群体、以同伴模型为榜样形成良好的舆论氛围。

图2 基于同理心设计的“数字好友”

经过一段时间的实践,学生间相关数字形象的线上矛盾显著减少,线下的矛盾也有所下降。学生线上更多的是相互支持和相互关心,这为数字形象的进一步构建与维护提供了坚实的基础。

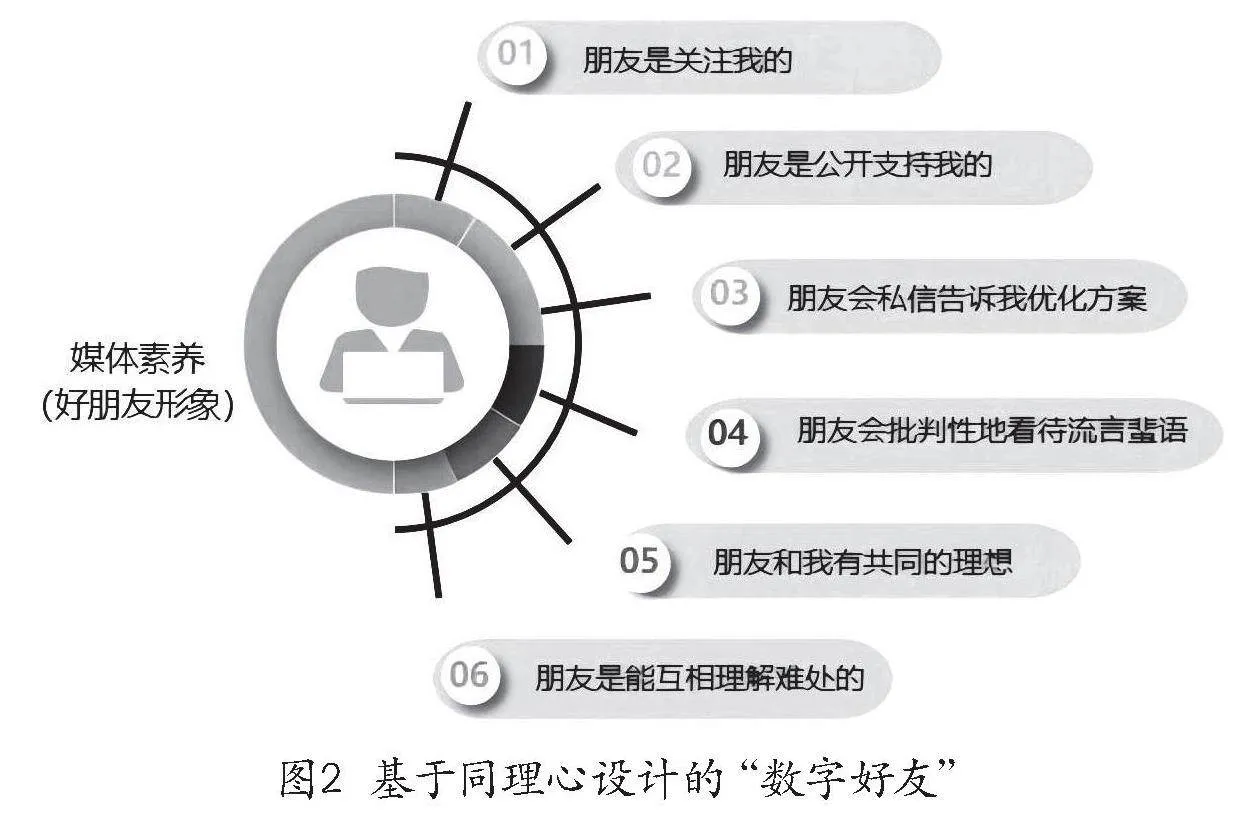

3.设计“数字滑梯”,引导学生从细节做起

华德福学校的教育家帕蒂·康诺利认为,我们可以通过“缓冲科技”的方式向学生介绍数字技术,帮助学生构建数字形象。他认为,缓冲不是抑制,而是关注数字技术的积极用途,培养学生积极的上网习惯,助力学生构建维护自己的数字习惯。基于此,我们链接学生身边的问题,共同探索生成了一条数字滑梯(图3)。

图3 设计数字滑梯示意图

运用数字滑梯的实践中,我们将缓冲科技的理念融入教师的日常德育工作中,让教师参与学生的数字生活,让教师成为学生身边的向导。当学生在运用数字技术构建自己数字形象遇到问题的时候,教师能够提前给出预案,及时提供指导,帮助学生解决问题。在数字滑梯的过程中,我们的教师积累了相关的优秀课例。

实践案例:发一封电子邮件(书信教学)。

介绍电子邮件。

活动一:申请账户——选择一个不会让自己十年后尴尬的电子账户名称。

活动二:建立一个通讯录——你希望与哪些同学或朋友联系。

活动三:学习如何写邮件——确定邮件主题;如何写完整内容;如何写问候语。

活动四:巩固加深彼此的联系。

数字滑梯的设计与搭建有效地将数字形象融入学生的学习生活中,借形象生成促德育发展,让德育工作在学生生活中落地生根。我们还与学校宣传栏布置工作相对接,搭建校园宣传平台,巩固数字滑梯育人成果。

4.维护孩子实践成果,共建家庭数字形象

数字时代中,家庭教育是学校教育的上游,学生最早接触数字技术不是在学校而是在家庭。家长是学生数字技术的第一任导师,也是终身导师,因此,要激活家庭教育的主体责任感,发挥好学校教育对家庭教育的主导作用。我们将学生数字形象的实践成果融入到家访活动和家长会,形成家校数字育人的合力。

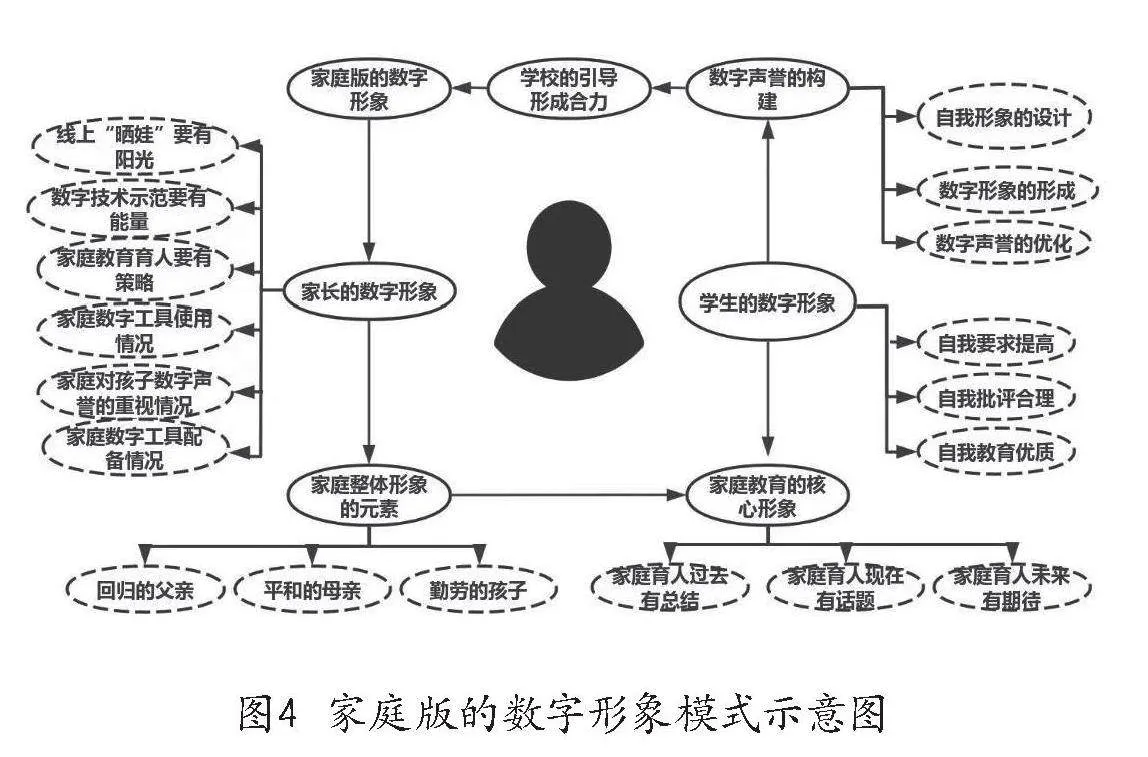

在家校共育的行动探索中,我们和家长们围绕着学生“数字形象”一同架构了家庭版的数字形象模式,如图4所示。

图4 家庭版的数字形象模式示意图

实践研究中,学生形成并优化了自己的数字形象,提高了自我教育的效果,同伴间形成了班级集体的数字形象,巩固了数字形象自我教育的效果。教师搭建了数字滑梯将育人工作与数字化相融,教育教学中强化了数字育人的成效,家校联通形成育人合力,探索打造家庭版本的数字形象构建模式,丰富了数字形象育人成果。

注:本文系2023年度浙江省教师教育规划课题“人工智能与教师培训的融合研究”(课题立项号:SMZX2023253)阶段性研究成果之一

参考文献

唱响. 新课标下晋城市中小学体育教师信息化教学研究[D]. 太原:山西大学. 2024.

袁磊. 新课标下如何提升教师信息化教学能力[N]. 中国教育报,2023-09-16(3).

冀鑫. 太行精神融入当地青少年价值观教育路径研究[D]. 太原:太原理工大学,2022.

梁如楠. 基于生物学社会议题培养高中生社会责任的实践研究[D]. 太原:山西师范大学,2023.