信息哲学视域下的智能传播研究

【摘要】信息是连接传播学与信息学的重要因素,同时也是未来数字社会发展的关键动力。由于智能技术的有效驱动,原本分裂的信息学科与传播学科之间的沟壑正在日益缩小,走向融合。在信息哲学相关理论的观照下,智能传播研究框架可以分为智能传播流程研究、智能传播控制研究、智能传播效应研究以及智能传播主体研究,且在原有传播学理论基础之上,展现出超越人类中心主义研究范式的理论张力。同时,基于信息进化理论,媒介技术发展与人类信息需求组成的“技术—需求”范式是人类媒介信息传播系统演进的根本逻辑,而未来智能传播将在“复杂技术—价值需求”的指引下,追求人类信息传播实践与其他社会系统之间的协同发展。

【关键词】信息哲学视域 智能传播 “技术—需求”范式 信息创生

【中图分类号】G206 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2024)9-077-09

【DOI】10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.9.010

一、问题的提出

信息既是人类存在的基本构成要素,也是人类社会特别是数字社会不断创新发展的重要养料。美国控制论创始人诺伯特·维纳认为,对于人类自身而言,信息就是我们与外界交流、调节自身的重要交换物。同时,对于社会组织而言,其之所以能够保持自身的内在稳定性,正是因为具备获取、利用、维持和传送信息的方法。[1]信息存在及其传播活动对人类生存与发展的重要性不言而喻。

同时,信息的内涵也在不断丰富、深化。从最原始的“知觉”“形式”“教育”等指向,逐步演变为“减少不确定性”的数学式概念、“独立于主体并带给主体知识”的语义式概念,以及认为信息是“理解知觉和认知关键”[2]的哲学式概念。奥地利学者沃尔夫冈·霍夫基尔奇纳认为,信息包含三个层次,一是自发建立的秩序(符号),二是反映不确定性(所指),三是具有系统演化功能(符号产生者)。[3]其从物质、语义和功用的综合层面构建信息的统一概念。而以邬焜为代表的中国信息哲学研究者也提出极具中国特色的信息概念:信息是标志间接存在的哲学范畴,它是物质(直接存在)存在方式和状态的自身显示;[4]信息可以分为自在信息、自为信息、再生信息和文化信息;[5](46)同时凝结着关于事物历史、现状和未来的三重信息。[6]这些研究已经朝着构建统一信息学研究的目标,做出跨学科、综合性研究的努力。除此之外,信息进化、信息发展等理论视角的提出,既印证信息的复杂内涵,同时也将信息及其传播活动视为重要的驱动力,重新创造性地融入不同学科发展的动力机制之中。

现阶段,人类社会转型以互联网数字技术为底层逻辑,一方面,将现实社会以二进制的技术范式虚拟化,另一方面,也通过数据分析、数字进化的创新模式反哺现实社会,促进人类社会演进与发展。可以肯定的是,当今乃至未来社会将以信息为基本原料,通过研究广义信息的存在与传播现象,探索后人类社会何去何从的重要命题。具体到新闻传播领域,人类信息与其他生物信息之间的关联与区别、跨人际的信息传播问题、信息社会建构问题等都将成为必然到来的数字社会的研究议题。本文旨在以信息为传播学和信息学的主要连接点,以信息哲学理论对传播学研究的理论补足视角为切入口,尝试建构适用于智能传播发展逻辑的解释框架;同时,从信息创生与媒介技术演进的视角,探寻该解释框架的内在演变规律。

二、智能传播时代信息学与传播学研究结合的可能性

1. 同源性:基于信息演化及其运动规律的学科

传播学学科奠基人威尔伯·施拉姆认为,人类传播活动被视为信息的传播,[7]而非其他混沌、难以区分的泛传播现象。传播学者罗杰斯也曾经指出,在传播学中,信息是一个中心概念;而香农的信息论成为传播学的根本范式。[8]长期以来,信息与传播处在混用状态。这一方面是因为二者的概念意指广泛,在某些层面范围交叉、含义重叠,另一方面则与信息、传播间水乳交融的关系相关。信息学以一般信息的性质、运动规律及其应用为主要研究对象,包含信息识别、交换、传递、存储、检索、处理、表示、监测等研究层次。[9]早期信息学研究中出现了不少传播学领域的研究成果。有学者认为信息学研究包含传播学研究,大众传播、组织传播被视为信息传播研究的重要组成部分。而信息学中持信息交流观的学者则直接从传播的视角构建文献研究、图书馆研究、情报研究等,认为文献传播包含文献的人际传播、组织传播和大众传播。[10]

传播学科以人类信息传播现象及其规律、对社会产生的影响为主要研究问题,由于早期传播学理论的整合得益于信息论以及信息技术研究,所以传播学中也包含不少信息研究成果。如从最初的香农—韦弗信息传播模式到经典的两级传播理论、创新扩散模型、使用与满足理论等,都是涉及信息传播过程的相关研究。在半个多世纪的发展进程中,传播学与信息学研究密切相连。有学者曾经建议把“传播学”命名为“信息传播学”,[11]将传播学定位为研究社会信息系统及其运行规律的科学,[12]并以信息科学和行为科学交叉的路径构建传播学理论研究,[13]再次印证二学科之间难以区分的交互关系。

2. 融合性:信息学与传播学的研究视角互为补充

事实上,信息学与传播学之间存在不少差异,随着术有专攻的具体学科的日益发展,二者也分别具有自己的概念偏向。首先,信息术语主要在数学、工程、技术领域广泛使用,关注信息量计算、信息转化研究。而传播术语更具有人文主义特征,社会科学、人文学科的学者对传播的研究往往扩展到心理学、社会学、文化领域等。其次,当人们在偏自然科学的信息学科中研究信息传播时,其更为精确的内涵是信息传递研究,即信息内容被转化为数字信号,从信源A点经通信设备传递至信宿B点的单向过程。而传播研究中的信息传播往往内涵更为复杂。由于英语单词“communication”具有给予或告知(giving or parting)、迁移或传输(transfer or transmission)以及交换(exchange)三层内涵,且使用情境具有多样性,可以用于物与物、动物与动物之间的信息交流,同时,也可用于机器与机器之间的交流,[14]所以,汉译“传播”一词既可以指传播内容、传播媒介、传播过程,也可与传播交往、传播效果、传播文化等词组搭配使用。

目前,基于信息技术的迅猛发展,一方面,信息学中的信息研究逐渐从技术领域扩展到人类社会学领域;另一方面,传播学研究无论从本源上还是发展道路上,都受到信息技术的极大影响,从大众媒介传播到社交媒体传播、智能传播,传播学研究是受技术创新驱动的重要领域。信息学和传播学研究的沟壑正在日益减小,横贯不同学科的信息传播研究也理应抛弃分裂的科学范式或人文范式,逐渐走向融合。对智能传播中的信息传播现象而言,其更是兼具技术主义与人文主义的交融特点,而这也成为二学科重新交汇的重要契机。

3. 未来性:复杂的智能传播研究需要综合性的研究框架

基于大数据、人工智能、云计算、区块链、AIGC等全新技术的迅猛发展,智能传播现象面临更为复杂的跨人际传播问题,亟待视野更为宽广的综合性理论范式与研究框架的更新。当突飞猛进的信息技术不断搜集、串联自然世界、人类社会乃至机器交流的多样数据时,其也导致信息的构成与流通现象愈发混杂。不但信息流通将超出人类的日常需求以及人脑的处理能力;而且伴随信息在不同环境、物种间的流动,也可能产生信息进化、再生、交流、效用等全新问题。智能传播研究必须跳出人类传播的研究框架与人类中心主义,从自然、人文、技术的交互视野重新思考全信息议题。

除此之外,我国著名科学家钱学森曾指出,“系统走向有序结构就可以成为系统自组织”。[15]智能传播作为人类媒介信息传播系统可持续发展的高级阶段,其也可能具有自组织性,具体表现为信息传播实践的自动化或自主化。而系统论同样论述到,信息对系统发展具有重要作用,信息反馈将保证系统稳定性和发展性的统一。[16]由此可见,融合各类信息的智能传播系统不仅是人类社会发展的重要机制,更是自然与人文、人类与他者自由发展的关键动力。在面对复杂的智能传播现象时,我们理应抛弃一分为二的简单研究思维,采用信息哲学、系统理论、协同演化等理论知识,构建综合性的研究阐释框架。

三、信息哲学视域下智能传播研究的框架建构

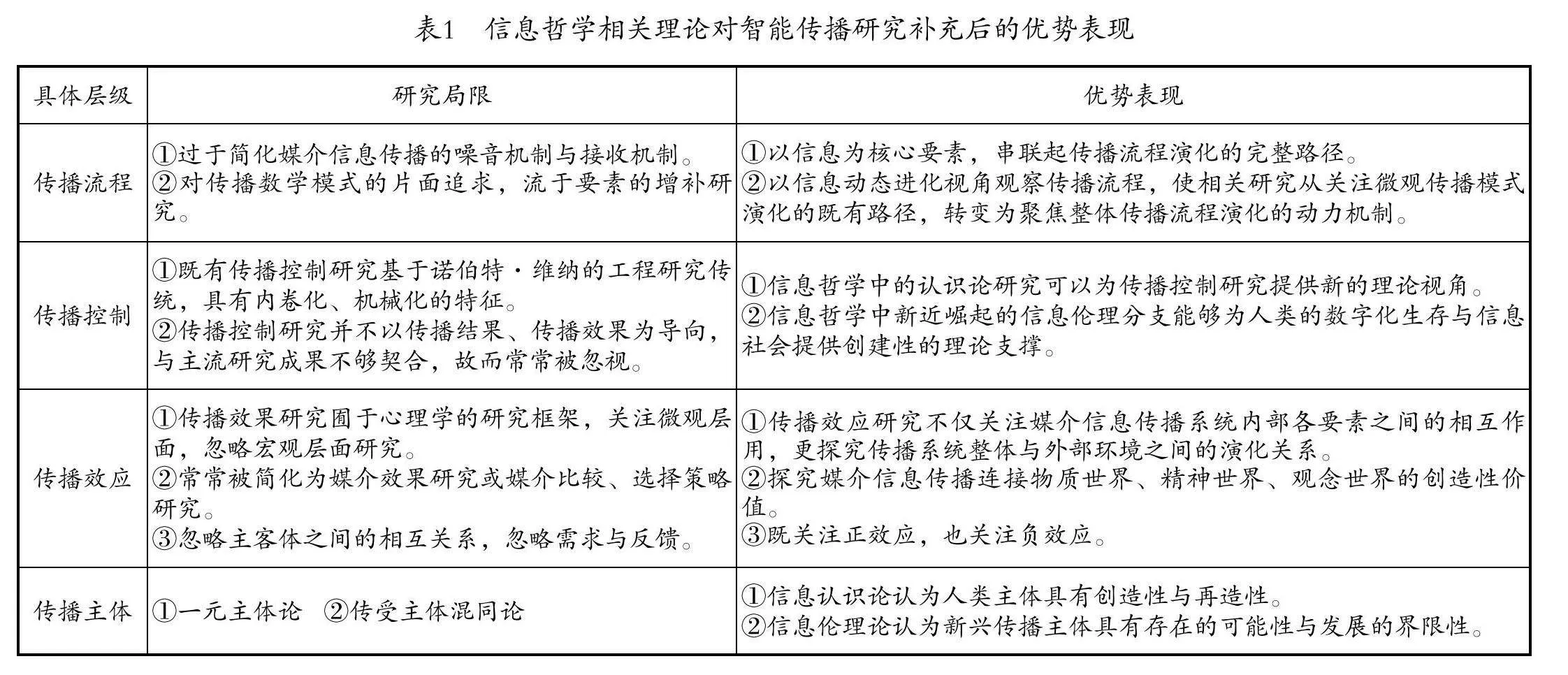

信息哲学认为信息研究可以从本体论、认识论、价值论、伦理论的层面逐一进行研究。与之相应,人类的媒介信息传播活动也能划分为传播流程的本体层面研究、传播控制的认识层面研究、传播效应的价值层面研究,以及传播主体的伦理层面研究。而当涉及其演进规律时,参照信息动力学的研究理论,我们也可以从传播流程—传播控制—传播效用—传播主体的信息传播动力逻辑,得出相似的研究结论。本部分将从信息哲学相关理论对传播学研究的补充视角,具体分析智能传播系统的层级结构以及各层级的重要特征(见表1)。

1. 路径完善:传播流程作为智能传播研究的第一层级

将传播流程视为智能传播系统的第一层级,既是因为传播流程是信息传播研究的本体性内容,也是源自其在智能传播演进过程中的基础地位。从传播学有关信息传播流程或模式的研究中,可以得到以下两点启示。第一,传播流程研究是早期传播学研究的本体性内容。虽然传播模式不断演化,但是信息在传递过程中始终包含信源、信道、信宿三个基本要素,信息传播的目标始终是从信源经信道传递给信宿。第二,传播流程研究在后期传播学研究中逐渐衰落,并不代表该类研究重要性的衰退,反而说明相关研究遭遇瓶颈。究其原因,一方面,该类研究过于简化信息传播的噪音机制与接收机制,对信息自身的转化、创生问题,以及信宿端对信息的语义理解等问题采取忽略和漠视态度;另一方面,传播流程研究对媒介技术的重视,逐渐演化成媒介生态、媒介学研究分支。这类研究试图摆脱数学模式的框架与束缚,逐渐并入了更为广阔的生态学研究领域。

同样以信息运动、信息传播为研究对象的信息学科,也有不少关于传播流程的研究成果。如信息哲学认为,香农的信息系统模型及派生出的一系列相关模型,都不能真实而全面地对一般信息活动的过程予以描述。[5](75)信息学研究者在信息传递模型的基础之上,在信源端加入信息创生系统,集中讨论信源端的符号加工问题;此外,其还在信宿端口加入信息实现系统,对信息接受后的解码、反馈流程进行深入探讨。由此,在原有信息传递过程中缺失的符号编码、语义解码机制等,均被完整地补充和加入信息传播流程研究中(见下页图1),智能传播流程的研究范式也由此更为完整和全面。

通过信息哲学相关理论改造后的智能传播流程研究具有不少优势。

一是智能传播流程以信息为核心要素,串联起信息传播的完整路径。传统传播学理论中的信息传播流程研究过于关注信息的传递过程与传播效率,弱化对信息反馈系统和信息接收系统的研究。事实上,后者才是传播学研究的重点以及其区别于工程研究、技术研究的关键所在。智能传播借助数字技术将位于传播通道两端的传播主体均还原为信息元素,消解其解码与编码过程的误解和隔阂,从而统一传播流程参与者的行为标准,进一步提高信息传播效率与效果。

二是以信息的动态进化视角观察智能传播流程,使相关研究从关注传播模式的微观演化,转变为聚焦传播流程整体演化的动力机制。从丰富的信息哲学本体论思想来看,信息是标志间接存在的哲学事物;有自在信息、自为信息、再生信息、社会信息之分;具有传播功能、模拟功能、建构功能、预见功能等。[5](47,60,70-73)智能传播流程的演进不仅是技术再度创新导致的直观结果,更是信息发展、人类发展、社会发展产生的综合性需求。由此,除传播流程效率外的传播机制生成、传播路径组合等,都将丰富智能传播流程研究的视野。

2. 平衡机制:传播控制作为智能传播研究的第二层级

将传播控制视为智能传播系统的第二层级,既是由于其关注信息与人的关系、人利用信息认识与管理社会等认知层面的问题,也是基于传播控制研究在传播学研究中的核心地位。在传播学理论探索初期,一方面,传播学者借鉴控制论中的反馈术语,建立起“信源—信道—信宿—反馈”的信息传播闭环,实现对信息传播系统内部的完整阐释与信息控制;另一方面,早期的传播实践活动借助媒介信息传播系统实现对政治竞选、市场经济等的宏观调控,从侧面反映了控制论所强调的通信系统在不同机体或组织之间的平衡作用。

现有传播学中的控制研究仍然存在几点先入为主的不足之处。第一,既有传播控制研究基于诺伯特·维纳的工程研究传统,具有内卷化、机械化的特征。事实上,控制论也可以分为三个发展阶段,一阶控制论研究信息——反馈的本体论控制,二阶控制论将行动者纳入研究范畴,三阶控制论寻找宏观生态、复杂系统中的控制机制与控制动力。而这些理论的进化与发展却被传播学研究者弱化甚至忽视。第二,传播控制研究并不以传播结果、传播效果为导向,与主流研究成果不够契合。虽然传播控制研究是贯穿传播学理论发展进程的重要研究话题,不仅信息传播的过程需要控制,信息传播的利用和功效同样需要人文关怀;但是传播控制研究更多与机械化的技术批判研究传统、意识形态弥漫的文化研究传统联系紧密,难以形成研究思潮并得到与时俱进的持续性发展。智能传播控制必须展现和挖掘新的视角,发现新的问题。

(1)智能传播系统中的传播控制研究不再以机械反馈、绝对控制为主要导向,而应逐渐转向为一种生态研究和协同研究。信息哲学中的认识论研究可以为传播控制研究提供新的理论视角。信息认识论包含个体与信息的关系、社会与信息的关系。作为个体与社会的共通要素,信息可以作为个体与社会关系连接的重要中介,不仅个体可以借助信息认知社会,社会也能够利用信息控制个体。信息认识论认为,信息自身的内涵及其与人类的认知关系均随着外界因素的发展而不断变化,故而个体构建社会以及社会控制个体的形式和手段都在不断升级,需要研究者抽丝剥茧、仔细辨别不同传播阶段的控制手段以及反控制路径。

(2)智能传播控制的核心问题是信息边界与信息使用规范。信息哲学中新近崛起的信息伦理分支能够为人类的数字化生存与信息社会提供极具创建性的理论支撑。信息伦理理论起源于20世纪80年代迅速崛起的计算机硬件与信息管理软件研究,随着技术的不断发展与信息社会环境的持续性变化,信息伦理理论历经研究信息资源的第一阶段、以信息化产品为研究对象的第二阶段、探寻健康信息化环境的第三阶段,以及以连接物质社会与信息社会为目标的宏观伦理学第四阶段。当代信息伦理更具跨学科视角与全球视野,其理论建构不是要以经典的伦理理论来探讨信息本身,而是要颠覆传统的既有伦理原则,为信息时代的人们提供新的伦理共识和行为规范。[17]所以,我们需要以不断发展的全局观与生态观审视信息连接个体与社会关系的问题,甚至人类信息传播系统与更大生态系统之间的平衡关系。换言之,智能传播控制不仅应研究信息本体论层面的使用与传播问题(原有一阶控制论和二阶控制论的讨论内容),更应探寻信息社会环境中的信息边界重构与信息规范界定等全新话题(三阶控制论)。

3. 内外协同:传播效应作为智能传播研究的第三层级

传播效应或曰传播效果是指人类对信息价值的有效整合与利用,在媒介信息传播系统中位于第三层级,与信息哲学理论中的信息价值论相呼应。整个大众传播学建立在这样一个假设的基础上:媒介有显著的效果,然而对于这些假设效果的内在机理和程度却难以达成共识。[18]无论是早期的大众传播效果魔弹论,还是逐渐被纠正的效果有限论,都反映了传播学者对传播效果的关注与肯定。虽然大众传播效果日渐式微,但是传播效果研究的地位却从未动摇。

然而,现有传播学理论视角下的传播效果研究仍然存在不足。首先,传播效果研究囿于心理学的研究框架,主要关注媒介信息传播行为对个体行为与态度的微观影响,忽视对传播系统之外宏观要素的深入研究。其次,由于早期传播实践与政治宣传、广告传播活动密切相关,传播效果研究常常被简化为媒介效果研究或媒介比较、选择策略研究,对信息传播、媒介接触等长期效果和非目的性效果研究避重就轻。最后,传播效果理论集中研究传播作为客体行为或事件,对人类主体或社会主体的影响,却忽略主客体之间的相互联系,媒介传播系统与人类主体之间的关系效应研究被长期淹没。借助信息哲学理论视域中的价值理论,调整和完善后的智能传播效应研究将更具整体视野与创造性价值。

(1)智能传播效应研究不仅关注媒介信息传播系统内部各要素之间的相互作用,更探究传播系统整体与外部环境之间的演化关系。从传播学理论研究的进程来看,传播效果研究的式微与媒介文化、文化研究的兴起从侧面反映了效果研究的局限性。信息哲学论认为,信息价值是事物(包括物质、信息以及信息的主观形态——精神)借助内部和外部因素的相互作用所实现的效应。这里用效应指代价值,相比功能、需要、关系、意义等常见同义词更为准确。若我们能从信息价值的视角研究媒介信息传播的效应,而非研究偏实证的效果时,不仅其研究范围将超越传播系统的内部局限,而且相关研究的展开可以合理摒弃原有传播效果中内隐的传者导向性。故而,传播效应相比传播效果更具概念张力和理论价值。除此之外,媒介研究、媒介文化研究等宏观层面的理论建构均能与效应研究产生联系,被纳入智能传播研究的整体框架中。

(2)智能传播效应研究凸显媒介信息传播的中介价值,不仅研究媒介信息传播系统附着于其他物质系统的价值表现,更探究媒介信息传播连接物质世界、精神世界、观念世界的创造性价值。信息价值理论同时指出,信息传播具有中介价值,是物自身不断演化、联系、转化的关键要素。因此,信息的本质属性是中介性,媒介信息传播的本质效应也理应是中介价值与连接价值。研究传播效应不应只关注传播效果,还应研究不同传播环境下媒介信息传播展现出的主导效应。此外,按照波普尔三个世界的理论,日益复杂化的世界日益演化为物理世界、精神世界以及观念世界。[19]特别是智能技术带来的现实与虚拟交融的人工世界,使得媒介信息传播成为贯穿、联系不同世界的重要机制。智能传播效应研究更应顺应媒介技术的发展,关注传播的连接、创造以及协同效应。

(3)智能传播效应研究应该借助信息价值理论,全面研究人类传播活动的效应表现,尤其关注其负面效应,以做好提前预测、适度干预和效果平衡。媒介信息传播与人类选择的相互作用可以产生正效应或负效应,传统传播效果研究较多关注媒介的正面效应及社会控制作用。信息价值不仅体现在以人为中心的主客体价值中,更广泛存在于自然价值和社会价值及与其互动产生的双向或多向效应中;正价值、负价值都是价值的表现形式,有利效应并不是信息价值的唯一表现形式。[5](354-355)

4. 多元并存:传播主体作为智能传播研究的第四层级

将传播主体视为智能传播系统的第四层级,其一是基于传播主体在人类媒介信息传播活动中的隐性伦理界限地位,其二源自其在传播学研究中较后出现的时间节点。在传播学发展初期,主流传播学关注传播技术以及由此带来的传播效果议题,较少关注传播主体问题。传统传播学理论对传播主体的研究历经两个阶段。在第一个阶段,传播学者普遍认为传播系统中只存在一个传播主体,即“一元主体论”。长久以来,只有位于信源端口的传播者被视为传播主体;信息接受者并不具备主体性,对受众展开调查研究,均是为了满足传播者的需求,以期达到传播效果的最大化。而在第二个阶段,随着媒介技术的发展,受众地位迅速崛起,其被视为信息的接受主体,由此展开规范性研究。总体而言,无论是早期的“一元主体论”,还是后来兴起的受众研究,传播学理论有关传播主体的阐释始终置于二元划分、二元混同乃至对立的假设中。而新的信息传播技术带来层出不穷的传播现象,同时也产生了新的传受主体关系。由于信息传播主体与信息接收主体之间的频繁互动甚至地位倒置的新兴现象难以被既有传播学理论合理解释,故传播学中有关传播主体的理论亟待补充与重构。从信息学的视角重新思考传播主体研究问题将带来以下创新点。

(1)智能传播主体研究将突破传统传播学研究中传播主体的二元混同或二元对立框架。以信息主体的视角重新审视传播主体,将弥合信息的“传—受”之差,将传统意义上的信息传播者与信息接受者平等视为信息的产消者。查阅信息学的相关理论,其认为人的信息活动具有五个层次,即信息的自在活动、直观识辨、记忆储存、主体创造以及社会实现。[20](72)不同层级的信息活动存在复杂的相互关系。从纵向视角来看,五个层级的信息活动是不断递进发展的;而从横向视角来看,高层级的信息活动包含低层级的相关活动,是基于基础层级信息活动进行的信息主体再创造活动。所以,从信息使用层级划分来看,智能传播中的传播主体可以依其信息传播行为再次细分。智能传播主体研究将更为鲜活和全面。

(2)从信息的创造性视角思考传播主体的解构与再构问题。传统传播学理论将信息视为重要的传播内容,其依附于人类主体,是人类主体性的重要表现与突出产物。而信息学将信息视为与主体创造性产生密切相关性的关键要素。人类主体性的建构与变化、主体如何认识客体、客体怎样被主体改造等,依赖于信息作为中介过程的传播活动。[20](137)所以,从信息的视角研究传播主体问题,不仅将重新认识人类的主体性表现,更将理解人类作为传播主体的特征变化及其重新建构的问题。由此,媒介信息传播系统中的传播主体与接收主体的博弈过程均可以在该理论体系下得到合理阐释。

(3)传播主体内隐于媒介信息传播系统各个层级之中,发挥着重要作用。虽然传播主体的内涵与边界在不断演进的媒介信息传播活动中被彻底打破和重组,但人类的媒介信息传播活动理应始终以人和人的需求为发展核心。信息哲学认为,信息伦理是以人为标准的信息使用伦理,信息传播的发展需始终以不断进化的人类需求为核心。不论媒介信息传播的伦理准则如何变化,其最终指向都应该是人类主体,而非其他非人主体或类人主体。但是,他者主体可以协同创造新的伦理准则。如在传播初始阶段,满足个体的单一信息需求是信息传播整体发展的伦理标准;当社会步入广泛的信息开发与利用阶段时,信息传播发展的伦理标准逐步扩充至海量信息管理、信息有效利用、信息社会道德等群体性、社会性规约,而非个体化、窄化的信息使用问题。直至人类全面迈向以数字生存为常态的信息社会,万事万物均能以信息的形式描绘和度量,而关乎人类生存和发展的信息隐私权、信息产权、传播精准权等问题将被提上议程。

四、智能传播分析框架的演进逻辑:“复杂技术—价值需求”

信息动力学的相关理论一方面启示我们信息有从本体层级到伦理层级的进化趋势,另一方面也指明不同层级自身也有各自的演进规律。智能传播研究不仅应该关注系统内部各要素的增补变化和信息在既定边界内的运动规律;还应探求传播系统跨越传统边界后,作为人类交往与社会连接的重要介质,在社会系统中特有的演进逻辑。有学者指出,所有人类行为都具有传播意义,通过观察横断面(连续信息的序列)和纵断面(各要素和系统的关系)上的信息演替,也许能够发现传播的逻辑。[21]前文已经对智能传播系统的内部层级结构逐一阐释,本部分将进一步探析智能传播系统的进化范式。

1. 从单一性到复杂性:分析框架演进中的技术因素

(1)基于单一性传播技术的大众媒介传播。一是大众媒介传播具有单向度的线性特征。首先,该阶段的信息遵循信源—信道—信宿的简单传播模式,且集中对信源与信道展开重点研究,忽略对反馈机制与信宿端口的研究。其次,大众媒介传播中的信源对信息传播拥有选择权和控制权。借助媒介系统,社会组织能够对信息传播进行封闭式管理,构建以技术管控为主导的单向度社会。

二是大众媒介传播系统内部的演进规律具有单一性。马歇尔·麦克卢汉曾断言,一切媒介均是人的感官的延伸。大众媒介技术总是对人类感官进行单一维度的延伸,新兴的媒介的延伸也是对旧媒介在单一维度上产生的补救。

三是不同媒介形态之间存在竞争性与排斥性。尽管大众媒介传播时代诞生了形形色色的媒介传播形态,但是由于其技术内核与传播逻辑趋于相同,所以各种媒介形态之间存在竞争关系。大众媒介具有提升、过时、再现、逆转的四大定律。[22]而大部分大众媒介难以发展到第三阶段,新媒介兴则旧媒介亡。信息一旦选择某种大众媒介进行传播,则意味着另一种媒介对该信息传播权的丢失。

(2)基于双重性传播技术的社交媒体传播。以计算机为代表的数字技术不仅是单向度的控制工具,而且始终处在技术与社会的双向综合互动过程之中。其既拥有通用技术的初级工具化功能,也具备影响人类生存状态的次级工具化效应。

一是社交媒体传播系统具有交互性,呈现网状传播特征。与传统大众媒介传播系统重视信源与信道研究不同,社交媒体传播中的信宿端成为影响传播效果的关键因素。社交媒体技术不再依循机械的单向度传播形式,而是转变为重视传播内容以及传播主体之间的关系建立。

二是社交媒体传播具有工具性与社交性融合的双重属性。从某种程度上来说,其社交性更为突出,掩盖了内隐的基础技术逻辑,故而其在传播过程中呈现出明显的内容优先特征。值得注意的是,社交媒体中的信息传播主体同样也具备传者与受者的双重身份。不仅原先的个体信息接收者成为重要的信息生产者,既有的信息生产者或选择者也因为反馈机制的重要性而转变为重要的信息接受者。

三是不同媒介形态之间以融合姿态替代相互竞争。数字交互技术的双重属性使得其在社会属性中展现出不同层级的需求属性,可以满足受众信息、娱乐、文化等不同维度或多重维度需求。所以,社交媒体以融合模式取代了竞争状态,以两两合作或多方合作的方式划分受众注意力,抢占各具优势的传播领地。媒介融合也带来社交媒体传播时代信息传播的繁荣与信息选择的多样性,优质内容取代信息容量成为该阶段媒体的主导竞争力。

(3)基于复杂性传播技术的智能传播。一是智能传播展现出前所未有的泛在化特点。首先,媒体形态泛在化。所谓“媒体泛化”即指智能媒体作为复杂巨系统,通过开放逻辑和连接原则,重组人、机、物与环境的关系而导致媒体化的拓展与深化,且使人、机、物与环境都具有媒体性的趋势。[23]如智能音箱媒体通过语音系统与人自由交流,智能机器人可以了解人的日常习性与起居生活,甚至人类自身也可以成为最大的媒体传播终端。其次,传播内容泛在化。智能媒体不再以新闻、广告、知识等为唯一有效的传播内容,任何信息或分散的数据都可能成为智能媒体连接、聚合、传播的事物。

二是智能传播以类人的机器主体为主导逻辑。传统大众媒介与社交媒体连接人与信息、人与人,所以人类主体是媒体中心,人类需求是媒体运转的核心逻辑。然而智能传播时代不仅打破人类中心主义的固有思想,更将机器逻辑纳入媒体的生产流程。不仅信息的生产与分发由智能机器自动完成,信息传递时间、收受群体由机器算法决定,且信息传播效果也由机器测量与调控。

三是智能媒体是个性化、私人化媒体。智能传播颠覆传统大众媒介传播一对多与社交媒体传播多对多的传播模式,以人机合作的形式实现大规模传播与一对一、定制化传播的有效融合。首先,智能媒体以语音为主要信息入口,借助机器的符号理解与语音能力,可以实现人与机器之间的类人交流行为,促进人机交互的人性化与合理性。其次,智能媒体依托于智能技术的算法逻辑,对不同用户的生活习惯、阅读喜好等设定数字标签,同时结合其他平台的日常数据,尝试实现用户的个性化需求,达到一对一匹配的精准传播。最后,智能媒体通过云计算、复杂模型等智能运算系统,打破不同数据间的传播壁垒,建立人类计算能力无法达成的潜在联系,实现信息传播的大规模定制化生产。

2. 从信息容量到信息质量:分析框架演进中的需求因素

在传播学理论的发展进程中,一直存在传统经验学派与批判学派的二元对立关系。经验学派推崇的传播效果研究与批判学派坚持的文化旨趣在本质上其实呈现了技术主义范式与人本主义范式的相互制约关系。技术主义范式认为技术在人类自身以及社会发展进程中占据绝对主导权,在强调技术强大的改造作用的同时,忽略了对人类主观能动性的研究。而人本主义范式自文艺复兴以来,始终被视为人类社会演化的金科玉律。传播学中的人本主义并不仅仅体现在警惕媒介技术控制的批判视角与伦理研究,更蕴含在人类对信息的需求演变中。有学者认为,传播学理论的核心概念是“信息人”。[24]基于信息在人类自身发展与社会建构过程中的本质作用,传播学将研究人的信息属性。有鉴于人类主动选择、创造、传播信息进而改造世界的行为,传播学中的“信息人”既具有静态的个体差别,同时也在不同历史时期展现出多样化的内涵外延,约束并影响人类传播发展。

(1)传统大众媒介传播时代的传播需求体现在对信息容量的不断追求上。在大众媒介传播时代,人类信息需求与技术逻辑展现出高度一致性,具体表现为以信息传播效率为主要目标和对信息容量的无限追求。前者代表大众传播者的需求,而后者是信息接受者的需求。首先,大众媒介渠道的传播容量有限,且信息传递呈现显著的线性传播规律。所以,为了向受众传递更多的信息,以达到相应的传播效应或控制效果,必须不断发展传播技术以扩大传播媒介的信息容纳量。其次,作为信息接收方的广大受众缺乏信息生产、传播、选择的有效工具,通过获取更多的信息以增强对信息内容真实性的判断或降低对周遭不确定环境的恐慌,是其在传播效率低下且传播工具匮乏环境下的唯一选择。

(2)社交媒体传播时代的传播需求体现在对信息内容的绝对重视上。有鉴于社交媒体技术的双重属性,社交媒体传播时代信息需求的变化也可以分为两个不同时期,其一是延续对信息容量需求的前期阶段,数字交互技术从信道角度极大扩充信息的承载量和容纳量,人类借助技术存储信息的能力已经无上限;其二则是以信息内容为主导需求的后期阶段。在信息容量不再成为传播发展瓶颈时,对信息内容的重视转而成为制约人类媒介信息传播系统变革的重要动力机制。

一是随着更多的信息生产与传播节点链入社交媒体网络,由于个体的独特性与差异性,人类传播网络中承载和流通的信息内容也呈现出前所未有的多样性。不仅由于信息接收群体的个体化,传统传播系统传递的主流信息拥有更多样的反馈声音;而且小众、非主流的亚文化信息也能够在社交网络上聚集、传播甚至日益壮大。纵横交错的社交网络传播渠道不仅展现海量的信息内容,更借助技术力量传播每个独立人的个性化声音及其个体化需求。

二是便捷的信息搜索渠道使得优质的信息内容传播成为吸引受众注意力的关键。在如此便利的个体信息传播时代,潜在的信息接收失败问题仍然存在。个体基于信息接收渠道高度发达与简便的考虑,以免打扰的想法或借口不愿开启随时随地的信息接收通道,从而导致信息接收受阻;社交媒体以独立APP、信息平台的形式进行信息生产与传播活动,并以软件或平台的生态扩张为重要的商业发展模式。然而,不同种类的软件之间并不存在互通性,甚至出现严重的类似性与竞争性,且出于商业或资本利益的考虑而相互屏蔽有关数据。所以,个体可能会基于自我惯习频繁使用某一软件,忽略对其他应用的尝试。事实证明,在社交媒体传播时代,内容为王重新成为不少传统企业或高新技术企业的信息传播战略。独立的个体同样愿意为了优质的信息内容付出自身稀缺的注意力,甚至愿意付费。

(3)智能传播时代的传播需求体现在对信息质量的深度挖掘上。海量的信息传播反而给信息接收者造成认知负担,必须在确保信息容量与信息内容的基础上,重构并创造新的信息价值。在智能传播时代,人类的信息需求主要涉及信息质量的深度挖掘方面。信息质量的提高主要涉及信息选择的自在性与信息流动的再造性两个方面。

一是在信息自由选择的基础上,减轻人类主体的信息辨别负担。从大众媒介传播与社交媒体传播对信息的需求演变可以看出,人类既希望信息的储量充沛,也以提高信息传播的效率与准确性为重要目标。所以,智能传播将试图平衡二者关系,试图构建一个泛化传播中包含精准传播的理想信息传播系统。而智能技术与机器思维是实现该蓝图的重要手段之一。

二是利用信息的流动价值,提高人类主体性或创造新的主体意识。信息不仅是传播系统内部的核心要素,更是连接和维持人类生存、社会发展的重要介质。传播学的哲学意义,不仅仅在于信息本身,更在于信息流动、变化过程中所激发出的创造性形态和创造性结构。[25]当人类媒介传播发展到早已满足基础的容量与内容需求时,其高阶需求将以信息的创造价值与再生能力为重要目标。

结语

信息是构成人类自身存在及社会发展的关键要素,对信息内涵的创造性解读将对以其为研究对象的相关学科发展带来全新的研究视角与理论突破。在信息哲学的理论视域中,信息不仅是与物质、能量并驾齐驱的基础元素,更是连通自然世界与人类世界,过去、现实与未来的沟通纽带,可以流通、控制,再生、进化。借助信息存在及其发展理论,人类的传播研究活动并非杂乱无章,毫无规律可言。若单纯以媒介技术为主导,则人类主体性完全处于被动地位。相反,基于信息本体论、认识论、价值论、伦理论重新建构的智能传播研究框架,不仅打通人类媒介信息传播不断演变的内在逻辑,同时也开拓未来智能传播研究的理论视野。在技术与需求组成的框架演进范式中,技术发展逻辑与人类信息需求不仅在其内部存在博弈,更在技术化的社会环境中呈现出明显的交替主导进化趋势。基于“复杂技术—价值需求”的未来智能传播研究,将在平衡复杂技术的基本逻辑下,始终以人类发展为终极目标,探寻不断扩张的人类传播活动边界及其对人类社会发展的动力机制。智能传播研究不仅是传播学的前沿领域,更是后现代社会人类存在与发展的重要议题。

参考文献:

[1] 维纳. 控制论(或关于在动物和机器中控制和通信的科学)[M]. 郝季仁,译. 北京:北京大学出版社,2007:134.

[2] Evans G. The Varieties of Reference[M]. New York: Oxford University Press, 1982: 267-299.

[3] Hofkirchner W. Emergent Inforamtion: A Unified Inforamtion Framework[M]. Singapore: World Scirntific: 2013: 5-15.

[4] 邬焜. 哲学信息论要略[J]. 人文杂志,1985(1):37—43.

[5] 邬焜. 信息哲学——理论、体系、方法[M]. 北京:商务印书馆,2005.

[6] 邬焜,李琦. 哲学信息论导论[M]. 西安:陕西人民出版社,1987:23.

[7] 张锦. 信息与传播:研究分野与交融[M]. 北京:知识产权出版社,2008:212.

[8] E·M·罗杰斯. 传播学史——一种传记式的方法[M]. 殷晓蓉,译. 上海:上海译文出版社,2012:424.

[9] 钟义信. 信息科学原理[M]. 北京:北京邮电大学出版社,2002:17.

[10] 周庆山. 文献传播学[M]. 北京:书目文献出版社,1997:50.

[11] 王怡红,胡翼青. 中国传播学30年(1978—2008)[M]. 北京:中国大百科全书出版社,2010:35.

[12] 郭庆光. 传播学的研究对象和基本问题(上)[J]. 国际新闻界,1998(2):41-47.

[13] 保罗·利文森. 软边缘:信息革命的历史与未来[M]. 熊澄宇,等,译. 北京:清华大学出版社,2002:IV.

[14] 威尔伯·施拉姆,威廉·波特:传播学概论[M]. 何道宽,译. 北京:中国人民大学出版社,2010:译者序1-3.

[15] 钱学森,等. 论系统工程[M]. 长沙:湖南科学技术出版社,1982:242.

[16] 魏宏森,曾国屏. 系统论——系统科学哲学[M]. 北京:清华大学出版社,1995:309.

[17] 张正清,张成岗. 第四次革命:现代性的终结抑或重构——信息伦理对人工智能伦理的启示[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版),2018,71(3):177-184.

[18] 丹尼斯·麦奎尔. 麦奎尔大众传播理论[M]. 崔保国,李琨,译. 北京:清华大学出版社,2016:373.

[19] 卡尔·波普尔. 客观知识——一个进化论的研究[M]. 舒炜光,卓如飞,周柏乔,等,译. 上海:上海译文出版社,1987:164.

[20] 邬焜. 信息认识论[M]. 北京:中国社会科学出版社,2002.

[21] 阿芒·马特拉,米歇尔·马特拉. 传播学简史[M]. 孙五三,译. 北京:中国人民大学出版社,2008:41.

[22] McLuhan. Understanding media: the extensions of man[M]. New York: McGraw-Hill, 1964: 12.

[23] 吕尚彬,黄荣. 智能时代的媒体泛化:概念、特点及态势[J]. 西安交通大学学报(社会科学版),2019(5):114—120.

[24] 胡翼青. 传播学:学科危机与范式革命[M]. 北京:首都师范大学出版社,2004:238.

[25] 丁海宴. 电视传播的哲学[M]. 北京:北京广播学院出版社,2001:126—127.

Intelligent Communication from the Perspective of Information Philosophy:

A Theoretical Complement Framework and Its Evolution

ZHAO Jing-yi(School of Journalism and Communication, Hubei University, Wuhan 430062, China)

Abstract: Information is not only an important factor connecting communication and Informatics, but also the key driving force for the development of digital society in the future. Due to the effective driving of intelligent technology, the gap between the originally divided information discipline and communication discipline is shrinking and moving towards integration. From the perspective of relevant theories of information philosophy, the research framework of intelligent communication can be divided into intelligent communication process research, intelligent communication control research, intelligent communication effect research and intelligent communication subject research. At the same time, based on the theory of information evolution, the "technology—demand" paradigm composed of media technology development and human information demand is the fundamental logic of the evolution of human media information communication system. In the future, intelligent communication will pursue the coordinated development of human society and surrounding environment under the guidance of "complex technology-value demand".

Key words: information philosophy perspective; intelligent communication; "technology-demand" paradigm; information creation