中华优秀传统文化的青年传播实践

【摘要】作为青年亚文化的特殊聚集地和视频社交平台的典型代表,B站这一二次元视频文化社区为中华优秀传统文化的生产与传播构建了全新的文化场域。在这一场域内,青年俨然成为赓续和弘扬中华优秀传统文化的主力军。而中华优秀传统文化的传播渐趋产生主体叠合的外部表征。一方面,青年作为文化生产者,积极组接具有中国特色、中国风格、中国气派的文化符号,以后喻文化科普和彰显中华优秀传统文化的构成逻辑,并通过“我们叙事”激发青年群体的文化自觉与文化自信;另一方面,青年作为消费者,主动借用二次元的圈层表达为优秀传统文化增添青年色彩,并以高度的情感满足和互动仪式展演共同构建中国青年传承中华优秀传统文化的共同体。B站构设出的中华优秀传统文化独特的生产空间给予了青年群体全新的角色分配,同时也需要多元主体协同共创,营造风清气正的中华优秀传统文化青年传播空间。

【关键词】中华优秀传统文化 青年 生产消费 文化认同 计算传播

【中图分类号】G206 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2024)9-031-08

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.9.004

赓续中华优秀传统文化,构筑中华儿女共有精神家园,这是在新的历史背景下,时代赋予中国青年的重要使命。青年与中华优秀传统文化之间存在着天然的耦合关系。一方面,国家的希望在青年,民族的未来在青年,青年处于世界观、人生观、价值观铸造的关键时期,亟须从中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化中汲取养分;[1]另一方面,从国货崛起到汉服热潮,从国创动漫到国风音乐,青年群体作为改造客观世界的主要力量之一,主动创新着中华优秀传统文化的时代表达。一直以来,青年群体尤其是“Z世代”被认为是互联网嵌入程度最深的一代,“在云端”的社会交往方式是他们开展关系连接和人际传播的重要方法,也因此衍生出了各具特色的虚拟文化社群。其中以B站(哔哩哔哩)为代表的二次元视频文化社区为中华优秀传统文化的生产与消费构建了全新的文化场域。探究在这一新的文化场域中,青年群体作为“主人翁”如何主动、广泛地开展中华优秀传统文化的生产与传播实践,对促进中华优秀传统文化的赓续和发展具有重要的理论和实践意义。

一、研究缘起:当中华优秀传统文化遇见二次元

如同媒介经历口语、文字、电子和网络传播阶段一样,中华优秀传统文化也经历了口口相传、符号呈现、虚拟信号和比特传输等传播样态。每一阶段的中华优秀传统文化都经历了生产、再生产、传播与接受的发展历程。媒介技术发展至今,人类社会媒介化发展的色彩愈发浓厚,这种媒介化不再局限于对身体部分感官的单向度延伸,而是将整个身体愈发强劲地卷入媒介进化和升级的“漩涡”之中。也因如此,青年群体在媒介进化的轨迹中成长,具备媒介接触与使用的基本素养。特别是在虚拟化、中介化和愈发智能化的技术发展态势之下,青年群体衍生出异于以往任何媒介发展阶段的个体认知、态度和行为特性,这也逐渐成为青年亚文化产生的重要动因。在以网络趣缘为连接节点和纽带的群体中,作为底层支撑的平台渐趋演化为文化生产和传播的关键场域,聚合了一大批同时具备生产者和消费者属性的网络个体。不同的趣缘群体构筑了多元的文化场域,也正是在和不同文化单元之间的交互过程中,中华优秀传统文化实现了自身独具时代属性的创新性转置。

目前,赓续和传播中华优秀传统文化主要面临如何促进其价值内核重新嵌入新的社会历史环境的问题。青年群体尤其是“Z世代”作为传承文化的年轻集体,由于生活场景、物质条件以及价值观念的新变使得他们与传统文化的接受认同之间存在时空距离,因此促进“传统文化复兴”需要将传统文化记忆元素转化为青年群体可感、可受、可传播、可传承的集体记忆。[2]有学者建议把充满历史厚重感的文化资源披上青年人熟悉且喜爱的“故事外衣”,把中华优秀传统文化源远流长的精神内涵同青年文化的情绪价值相呼应。[3]同时,可视性和视觉理解及其解释已成为当代文化生产和传播接受活动的重要维度。[4]而视频化的社交方式也逐渐演化为青年群体开展社会交往和文化实践的重要方式。

B站作为视频社交平台的典型代表,不仅是网络文化的重要衍生地,也是青年亚文化的特殊聚集地。截至2023年3月31日,B站第一季度财务报告显示,B站日均活跃用户达9370万,同比增长18%,用户日均使用时长96分钟,日均视频播放量达41亿次,日均活跃UP主同比增长42%。[5]由于青年群体高度集中的信息黏性,B站一跃成为青年网络亚文化信息生产、群体扩展和圈层流动的重要依托平台。中华优秀传统文化作为主流文化的典型代表,其在B站的火爆意味着青年群体作为媒介文化的参与者主动对“传统文化及其审美趣味产生内在认同”。[6]不仅如此,异于其他视频社交平台,B站注册考核、实时弹幕、用户评论和投币打赏等机制构建了独具青年特色的用户社群,并基于此形成“具有战略性意义的文化生产新空间”。[7]在这一新空间中,青年群体运用拼贴、模仿、转置等方法将中华优秀传统文化及其符号移植到二次元文化的意义系统中,继而实现对中华优秀传统文化的创新与传承。[8-9]与此同时,B站等二次元亚文化社群也会给中华优秀传统文化带来一些负面问题,包括低质内容引导青年审美观念的异化、过度商品化耗损青年文化传承想象,以及消费狂欢诱发青年价值观偏差等。[10]

当中华优秀传统文化遇上二次元,意味着中华优秀传统文化以一种全新的传播形态嵌入青年亚文化之中,以青年群体易于接受的方式赋予自身新的时代内涵。以B站为代表的二次元文化社群主动与中华优秀传统文化构建对话渠道也意味着青年群体主动激发自身对中华优秀传统文化的自觉与自信。全新的视觉化生产方式为中华优秀传统文化现代性的深入构建开辟了新的路径。B站凝聚了海量的青年群体,青年既作为文化生产空间的主导者,又作为文化展演场域的消费者,其对中华优秀传统文化的视觉生产具有自身的独特性。一方面,作为亚文化视频社交平台,18~30岁人群是B站创作者的主力,占比87%,传统文化爱好者总数达1.36亿,B站国风类视频投稿量已超200万件。[11]据新华网报道,2.74亿用户在B站观看过传统文化内容的视频,总播放量达到120亿次,这些视频大部分由年轻UP主们创作。[12]这为中华优秀传统文化的视觉生产奠定了多元化、年轻化、创新化和极富青年热情的生产和传播基调,同时也激起了B站青年群体传承中华优秀传统文化的创作热潮。另一方面,从B站创设的文化展演和消费空间来看,青年群体基于弹幕、评论、投币等圈层规则对中华优秀传统文化进行解码和接受,并从各自的价值观念出发对中华优秀传统文化进行二次创作和传播。鉴于此,B站二次元文化群体对中华优秀传统文化的生产与再生产、传播与再传播具有突出的主体叠合色彩。青年群体在B站构建的文化场域内,既广泛生产又热衷于消费,在对中华优秀传统文化的符号整合和视频产出中产生认同,在对中华优秀传统文化视频的接受中认同得以进一步延伸。

二、研究设计:生产与传播的双重视角透视

中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基,必须结合新的时代条件将其传承和弘扬好。[13]以B站为代表的新兴文化传播平台,为中华优秀传统文化的传承与弘扬构设了接触青年群体的重要路径。短视频的内容和形式综合中华优秀传统文化最具代表性、吸引力和冲击力的画面、语言和音乐呈现,经历情感体验、情感生成、情感内化和情感认同等过程实现青年群体的认同建构。[14]B站中华优秀传统文化类视频数量和质量的暴增,更加证明青年群体对于中华优秀传统文化产生了高度的价值认同和情感满足。因此,本研究立足于B站有关中华优秀传统文化视频内容,从青年群体的视频生产和文化消费的双重视角切入,运用计算传播学相关方法深入剖析中华优秀传统文化在B站青年亚文化场域中的传播实践。具体的研究设计如下:

以“中华优秀传统文化”为关键词在B站中搜索。基于Python开展数据采集,采集时间为2023年9月25日—28日。数据采集分为两大部分,第一部分为视频生产层面,涵盖视频标题、所属栏目、视频简介、视频封面、观看数量、弹幕数、发布时间和作者信息等内容,共计获得视频样本9995条,经过数据筛选、清洗和去重,最后获得5112条研究样本。搜集到的数据显示,样本时间跨度为2014年11月15日—2023年9月25日。第二部分为视频消费层面,随机采集B站中华优秀传统文化相关视频的弹幕信息,共计获得692361条弹幕,累计1335万字符。

基于采集到的数据,本研究拟从生产和消费两个角度透视B站青年亚文化与中华优秀传统文化之间的碰撞与磨合。首先,从中华优秀传统文化的视频生产角度切入,立足传播者的视角,从符号组接、内容升维和价值镌刻角度探赜青年群体如何实现中华优秀传统文化的创新呈现。其次,从中华优秀传统文化的传播接受角度入手,基于用户视角探究青年群体接触中华优秀传统文化所引起的话语表达、情感生成和创新实践。最后,聚焦运用计算传播方法获得的研究结论,对目前中华优秀传统文化的青年传播实践进行理论和应用层面的审思。

三、在生产中内化:深植于底蕴丰富的中华优秀传统文化内核

移动互联时代,高度发达的可供性助推互联网成为联结人与人、物与物、文化与文化之间的重要纽带。作为多模态的视频文化社区,B站渐趋演变为中华优秀传统文化创新表达的重要平台。从视频生产端看,B站拥有群体庞大、领域多元、思想前卫的UP主。在中华优秀传统文化内容的生产过程中,UP主们立足于自身的文化背景,广泛开展内容创新。基于计算传播学图像识别和自然语言处理技术,本研究发现B站青年群体关于中华优秀传统文化的视听内容生产深植于底蕴丰富的中华优秀传统文化内核。无论是在中华优秀传统文化的特色符号组接方面,还是在中华优秀传统文化的内容升维方面,B站青年群体对于中华优秀传统文化的创新表达从生产层面不断内化,在一定程度上激发了青年群体的文化自觉和文化自信。

1. 符号组接:中国特色、中国风格、中国气派的创新呈现

从B站青年亚文化的视角切入中华优秀传统文化,并对其内容和形式展开特殊文化维度的再编码和再生产,首先面临的是符号的呈现和组接问题。符号是信息的外在形式或物质载体,是信息表达和传播中不可或缺的基本要素。[15]中华优秀传统文化具有深厚且广博的精神底蕴和文化符号,在中华民族上下五千年的历史长河中不断散发着自身的时代魅力。游走于视觉影像生产过程的中华优秀传统文化,既需要实际载体意象(如文学作品、传统节日以及中华武术等)的组接,也需要精神价值的主动赋予。不同的文化符号组成多元的文化圈层,而共通的符号空间蕴含着文化圈层内部统一的行为规范,对这些文化符号进行重点呈现,可以召唤人们的注意力,[16]能够在很大程度上促进传播认同的产生。B站UP主面对浩如烟海的中华优秀传统文化符号,采撷哪些具有代表性的元素形成自身的内容生产来源,这既是青年文化内在中枢的外化表现,也是中华儿女共通的意义空间的时代表征。

除那些可知可感的视觉意象外,中华优秀传统文化的视觉传播中具有强烈冲击力的还包括色彩符号。一方面,色彩符号更加直观,直击用户的信息处理中枢;另一方面,从安徽的白墙黑瓦到紫禁城的红墙黄瓦,中华传统文化具有多维度的色彩符号体系。色彩符号能够折射青年群体对于中华优秀传统文化视觉生产的外部表征的理解。鉴于此,本研究基于Python3.10环境调用OpenCV、Pillow、Matplotlib等计算视觉库,提取研究样本数据中视频播放量靠前的封面主色调,对其RGB值展开分析。可以发现,B站青年群体对于中华优秀传统文化的色彩符号挖掘较为多元,从赫赤到花青,从黛绿到藤黄,从茄皮紫到孔雀蓝,色彩浓郁且富感染力。而这背后是对中华优秀传统文化代表性符号如故宫、舞狮、书法、京剧、雕刻、武术、传统节日等形式的创造性挖掘。[17]这不仅反映了B站青年亚文化群体对于中华优秀传统文化的深度探索,而且从侧面来看,这更能凸显中华优秀传统文化所具有的历史厚重感和独特的东方美感。

从更高的维度看,B站青年群体对于中华优秀传统文化符号的生产与组接,建立在底蕴丰富的中华优秀传统文化内核之上,促进了中华优秀传统文化的中国特色、中国风格、中国气派的创新呈现。

2. 内容升维:以后喻文化科普和彰显中华优秀传统文化的构成逻辑

中华优秀传统文化代表性符号的组接和色彩的调用促进了B站青年群体对视频内容生产的升维化发展。不同于父辈成长的时代,新时代中国青年立足于互联网,广泛开展各类文化的生产与实践。因此,相对父辈甚至是年龄更长的一辈的文化,青年文化更加能够彰显时代特色。美国人类学家玛格丽特·米德提出三喻文化理论,认为从代际角度划分,存在三种不同形态的文化:前喻文化、并喻文化和后喻文化。[18]而青年群体对于新兴事物高度关注,使其常常成为“后喻文化”行动实践的关键性主体,后喻文化也渐渐成为B站UP主们围绕中华优秀传统文化开展青年实践的重要切口。一方面,青年群体立足于新兴媒介环境塑造而成的青年亚文化,主动对中华优秀传统文化开展内容再生产和价值的再表达;另一方面,中华优秀传统文化也需要注入青年亚文化的有益成分,不断强化自身的先进属性。正是在这种交互运动之中深入促进了B站青年群体从生产视角将中华优秀传统文化内化于心。

同时,B站青年后喻文化也是对中华优秀传统文化记忆空间的深度扩展。除二次元属性外,B站区别于其他视频社区的重要动因之一在于其知识生产与传播的广泛性。UP主们具备多元文化生成的背景,其去中心化的生产方式和专业化的内容制作模式使B站成为知识传播的重要平台。其中,中华优秀传统文化相关知识的科普成为B站国风频道头部UP主们竞相挖掘的内容源泉之一。本研究样本中出现了频次较高的中华优秀传统文化代表性符号如书法、京剧、醒狮、武术、中国古典文学名著、传统节日、传统服装、中医、瓷器等。这些意象不仅是中华优秀传统文化的典型代表,更是中华优秀传统文化在青年群体中扎根延伸的重要抓手。从B站中华优秀传统文化视频标题的高频词共现图谱中也能发现这一点(见图1)。UP主对中华优秀传统文化的内容生产不仅包括对中华优秀传统文化“5000多年”“灿烂辉煌”“源远流长”“生生不息”等特点的呈现,而且聚焦于中华优秀传统文化“精神”“积淀”和“弘扬”等层面,立足于“京剧”“易经”等对象,开展国学文化的“教育”“课程”和“详解”。

从高频词共现图谱的节点和脉络走势可以看出,B站中华优秀传统文化视频主要聚焦于“弘扬中华优秀传统文化”相关主题。值得一提的是,视频标题中还彰显出“中国特色社会主义”“根植”于“中华优秀传统文化”之中这一关键逻辑。因此在这一背景之下,中华优秀传统文化和中国特色社会主义文化的一体性已经内化到B站UP主的创作实践中。

3. 价值镌刻:“我们叙事”激发青年文化自觉与文化自信

从符号组接到内容升维,B站UP主对于中华优秀传统文化的生产实践显示出青年群体对于中华优秀传统文化的深度认同。在本研究的样本数据中,中华优秀传统文化的视频标签主要为“人文历史”“国风舞蹈”“国产动画”和“社科·法律·心理”等,其中“人文历史”占比近50%,《典籍里的中国》《醒狮》《中国诗词大会》《国家宝藏》《舞千年》和《只此青绿》等成为点击量最多的视频内容。青年群体对于中华优秀传统文化的创新表达不仅体现在将中华优秀传统文化的符号组接到二次元等文化场域之中,更体现在将中华优秀传统文化代表性载体嵌入文字、图片和视频等构成的新媒体形态中,进一步强化了中华优秀传统文化的包容性和先进性。在符号组接和内容嵌入的过程中,中华优秀传统文化实现了与青年亚文化的触碰和交流,由此其披上了青年群体习惯且熟知的“外衣”,穿梭于B站等青年亚文化社群之间。

同时,B站青年群体对中华优秀传统文化的再次阐释,有效回避了以往中华优秀传统文化单向说教式传播的局限性,促进了中华优秀传统文化青年传播效果的优化升维。从高位传播到平等化交流,青年群体开创的“我们叙事”方式赋予了中华优秀传统文化更具感染力和亲和力的传播色彩。而且,从青年文化内部圈层激发青年人对中华优秀传统文化“自我言说”“自我交流”“自我内化”的认同,最终促进了扩展中华优秀传统文化影响力版图、巩固中华儿女共有精神家园、铸牢中华民族共同体意识这一目标的实现。青年之所以成为“新青年”,不仅在于有新的体魄,更在于有新的文化、新的灵魂,在于整个青年群体自觉对国家和社会承担责任。[19]媒介技术的迭代升级打破了以往信息传递的圈层壁垒,青年群体作为网络社会崛起的见证者和实践者,拥有网络文化生产、传播和交流的主动权。因此,青年群体逐渐成为内容生产的主力军,深植于中华优秀传统文化的价值内核,充分发挥主观能动性主动融入中华优秀传统文化的价值体系。这本身就是新时代青年群体具备继承、传播、弘扬中华优秀传统文化历史主动性的生动折射,更从深层次反映了当代青年人高度的文化自觉和文化自信。

四、在消费中认同:构筑传承中华优秀传统文化的青年共同体

从生产的视角来看,B站青年UP主们立足于中华优秀传统文化的深层内核,广泛开展中华优秀传统文化的青年化表达。与之对应,B站拥有体量庞大且年轻活跃的内容消费群体,他们对中华优秀传统文化视频内容的接触、表达与认同经历一个逐渐深化的过程。在话语表达层面,B站的弹幕文化给中华优秀传统文化的传播增添了青年色彩。同时,实时弹幕还是青年群体接触中华优秀传统文化后产生情感共鸣的重要窗口。正是这种独特话语表达和情感流露的过程,推动青年群体主动开展中华优秀传统文化的创新实践,并在互动仪式中构筑传承中华优秀传统文化的青年共同体。

1. 话语表达:二次元圈层书写增添中华优秀传统文化的青年色彩

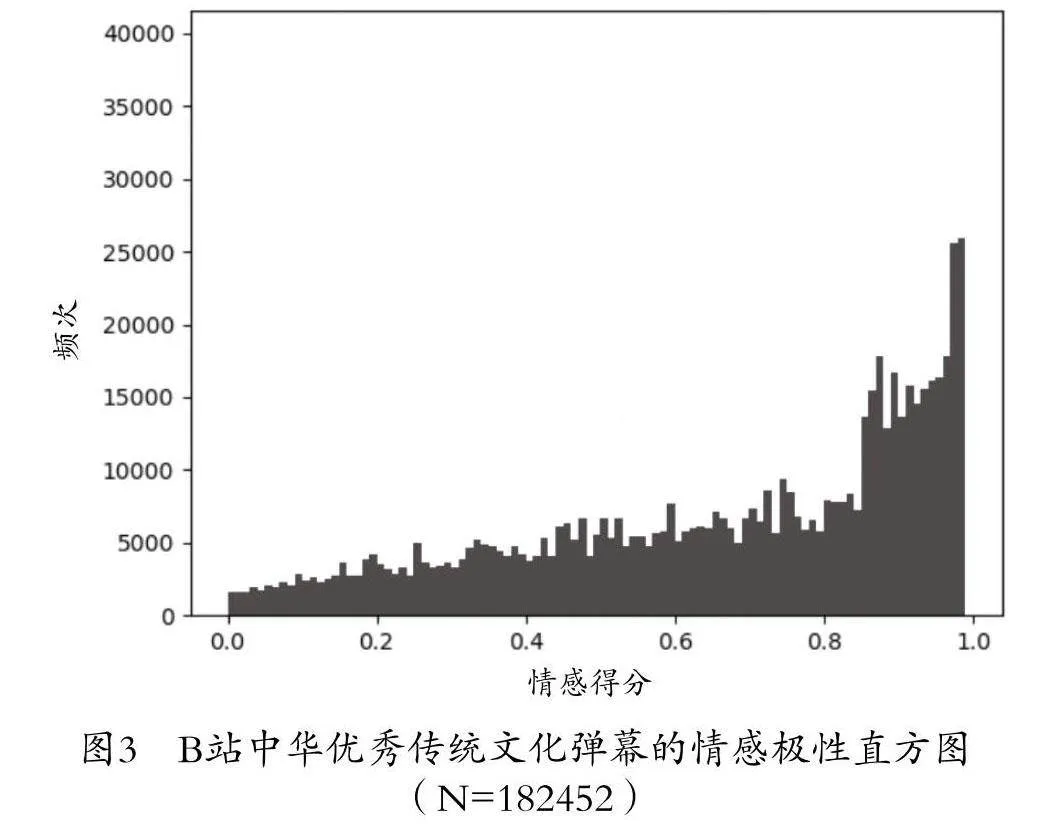

弹幕是B站异于其他视频内容社群的独特话语表达方式之一。用户在观看视频时,由视频内容激发出的诸多联想转瞬即逝,相对于评论,实时弹幕更加契合观众在视频消费时的情感表达需要。因此,实时弹幕逐渐成为用户消费视频内容时重要的意见表达方式。同时,弹幕还是视频内容的关键补充,随着视频进度滚动的弹幕与视频内容一起构成了用户视频消费的重要场域。除弹幕形式外,弹幕内容同样形塑了B站青年亚文化话语表达的方向。话语并非一个单纯的语言学概念,而是涉及语言和实践,它构造了话题、界定和生产特定的知识对象,控制一个话题能被有意义地谈论和追问的方法,影响着各种观念被投入实践和用来规范他人行为的方式。[20]正是话语的特殊属性,使其既成为界定不同文化社群的重要因素,又成为圈层内部个体开展沟通交流的重要媒介。那么,在B站这一特殊的青年亚文化集散地,中华优秀传统文化在青年群体话语表达过程中会产生何种流变?本研究基于已获得的样本数据构建了特定语料库,调用Jieba中文分词库对样本数据进行分词处理。在此基础上进一步解析样本数据中关键词之间的共现情况,由此获得关键词邻接矩阵,导入Gephi软件选择Fruchterman Reingold算法进行可视化处理,获得图2。

图2清晰地映射出B站中华优秀传统文化视频弹幕的话语表达的外部表征。B站中华优秀传统文化的青年接受产生了独具青年特色的话语呈现,在二次元文化等亚文化话语体系的兼容之下,中华优秀传统文化的青年话语表达延伸出符号表情、“梗”“xx文学”等多元化的话语呈现形式。这在一定程度上激发了B站中华优秀传统文化创新传播的活力,而二次元的圈层书写也增添了中华优秀传统文化的青年色彩。图3中突出的二次元符号化表达是视频弹幕的显著特点,这些符号在样本数据中常常伴随相应的文本出现。这些二次元符号既是青年群体内部成员广泛认同并惯于使用的传播媒介,又在B站中华优秀传统文化传播过程中烙上了浓厚的青年亚文化色彩。除这些具有圈层壁垒的符码外,B站青年群体也对中华优秀传统文化进行了发自内心的情感表达,在感叹“国士无双”“不懂但我大受震撼”“前方高能”“泪目”“太棒了”“太美了”“好听”“好看”的同时,进一步激发“致敬”“列祖先贤,请受晚辈一拜”的行为,作出传承中华优秀传统文化“使命在肩”的深挚宣示和“我深爱我的祖国”的深切表白。

2. 情感共鸣:情绪的高度满足浇筑中华优秀传统文化的青年认同基座

B站能够成为青年亚文化聚集的主要场域,一方面,得益于其多元的文化土壤,青年群体基于共同的兴趣爱好相互聚集在一起激发了不同文化的对话交流;另一方面,青年群体的情感共鸣因素也不可或缺,情感因素逐渐成为联结文化圈层内部个体和外部圈层之间的耦合剂。以B站“中国风”频道为例,作为中华优秀传统文化视频内容的重要传播平台,“中国风”频道汇聚了一大批创新传播中华优秀传统文化的UP主,截至2023年9月25日,该频道共发布55.3万个视频,累计观看量达63.8亿次。[21]人类独有的特征之一是在形成社会纽带和建构复杂社会结构时对情感的依赖,而情感又是人际关系的维持者。[22]情感的凝聚既成为生产端主体不断开展中华优秀传统文化内容创新的重要动因,又逐渐成为消费端主体广泛接触、分享、认同中华优秀传统文化的重要纽带。

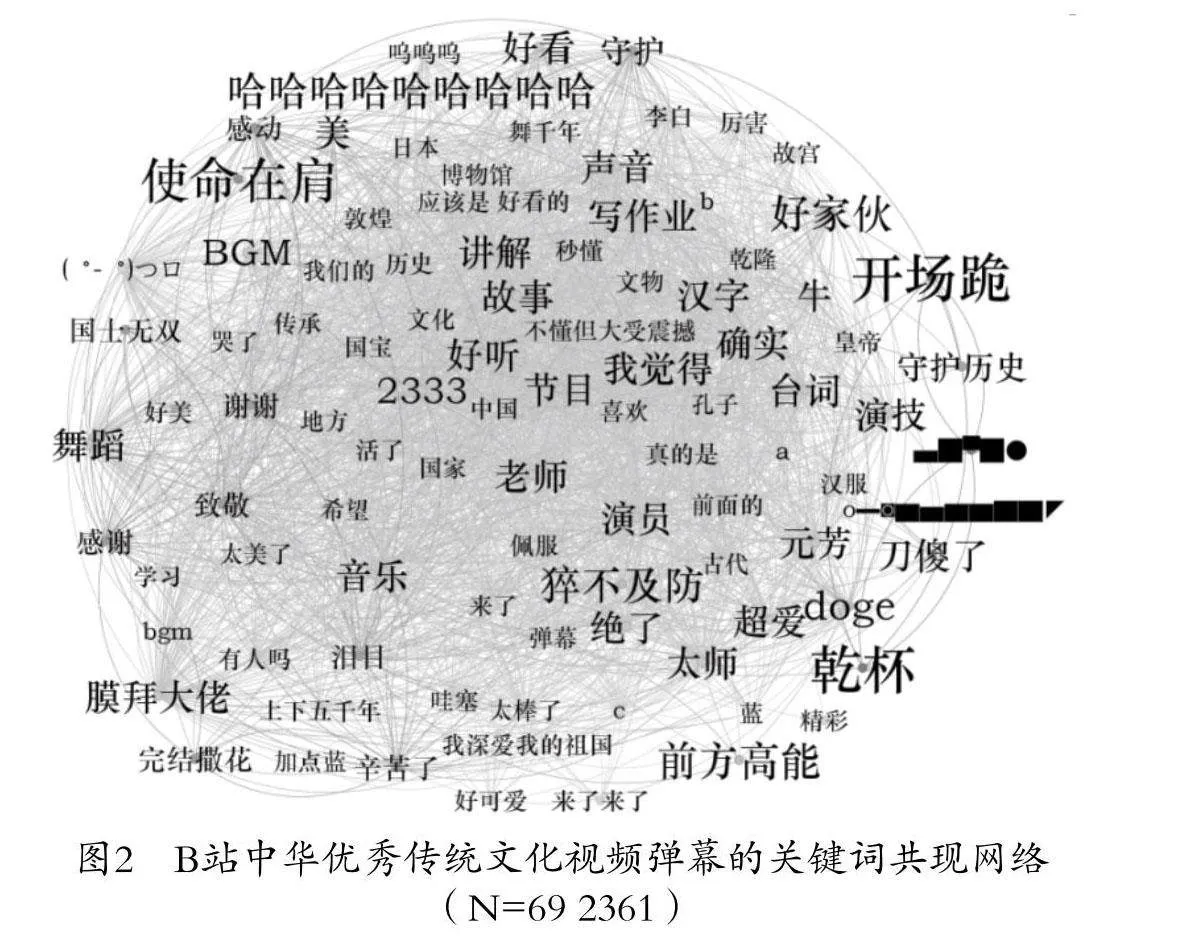

同时,弹幕也给青年群体表达情感、发泄情绪提供了一个便捷的端口,其短小又极具情绪化、言简却带有强烈的互动性。因此,本研究以收集的弹幕文本为研究样本,构建语料库,调用SnowNLP自然语言处理数据包,构建情感分析模型。在该模型中,依次遍历样本数据并计算出每一条样本数据的情感分(Emotional Score,记为ES),且ES∈[0,1]。ES的值越趋向于1则表明该条评论情感偏向于积极,越接近0表明该条评论情感偏向于消极(见图3)。

总体来看,B站青年群体对中华优秀传统文化的视频情感呈偏态分布,且整体趋于正面,积极情感占比近90%。其中代表性评论及其情感分数如表1所示。

情感的高度满足意味着B站青年群体对于中华优秀传统文化视频的消费热情高涨,也意味着青年群体从情感共鸣和情感依恋的角度产生了对中华优秀传统文化深刻的认同感。从中华优秀传统文化的代表人物到物质载体,青年群体在接受中华优秀传统文化的同时,产生了“愿以吾辈之青春,守护盛世之中华!”的情感追求,巩固了中华优秀传统文化青年认同的基座。

3. 创新实践:互动仪式展演构建青年传承传统文化共识圈

从话语表达到情感共鸣,B站青年群体对中华优秀传统文化的传播与接受呈现出高度的自觉与自信特征。自觉体现在青年群体对于中华优秀传统文化在新时代的传承与传播责任的主动担当。其在B站文化的碰撞交流过程中,主动将中华优秀传统文化内嵌于形式新颖、内容丰富、价值多元的青年亚文化之中,不断向中华优秀传统文化输入年轻活力。媒介消费参与和文化实践既是B站二次元文化圈层构建关系联结的重要抓手,也是产生情感共鸣和文化认同的有效理路。在图3中“a”“b”“c”“李白”“乾隆”“孔子”等关键词的共现即是最好的例证。这些关键词来源于《中国诗词大会》和《典籍里的中国》等视频内容,B站用户浸入节目内容之中,与参赛选手共同答题,一起领略中华诗词和典籍的魅力。这也给目前中华优秀传统文化的视觉传播开辟了新的思路:通过深挖中华优秀传统文化的内在核心,创造出一个个富有感染力和现象级的品牌IP,从而带动有关中华优秀传统文化的情感升温和持续的文化产出。同时,实时弹幕与多主体虚拟远程遥在式的陪伴,激发了弹幕的互文性属性。在这一无形的过程中,相互关注和情感连带的互动仪式链得以形成,[23]进一步加强了这种线上互动仪式展演的感召力,构建了青年传承中华优秀传统文化的共识圈。

这种互动仪式不仅存在于线上的沟通与对话中,而且逐渐渗于线下的创新实践之中。线上的话语表达和情感联结,在促成中华优秀传统文化对青年的影响力进一步提升的同时,也对青年群体线下的文化实践产生了连带性的正向建构效能。艾媒咨询《2022年中国新国货消费行为监测与商业趋势研究报告》显示,90后、00后的新青年消费群体推动消费需求更迭,年轻消费群体成为国货消费主力,消费种类囊括衣、食、住、用、行等各个方面,其中新国货食品、汉服、国潮美妆等成为热点门类。[24]在线上和线下的联动交互之下,传承弘扬中华优秀传统文化、创新中华优秀传统文化的时代表达、激发中华优秀传统文化的年轻活力逐渐成为新时代青年群体的共识。在形成共识圈层后,青年群体对于中华优秀传统文化的自信自强心理得到进一步强化,从而在情感层面产生更加深层次的影响,增进了青年群体对中华优秀传统文化的传播与接受。

结语

B站构设的中华优秀传统文化独特的生产空间给予青年群体全新的角色分配。在这一生产空间中,青年群体既作为生产者,积极构建中华优秀传统文化与二次元等青年亚文化的对话渠道,又作为消费者,立足于自身文化属性广泛开展中华优秀传统文化的话语表达和情感实践。概言之,B站中华优秀传统文化的传播渐趋产生主体叠合的外部表征。传播主体的叠合连带传受关系产生深层次的变革。一方面,传者与受者的融合意味着青年群体自我意识的觉醒,打通了自我传播、自我内化、自我教育之间的界限;另一方面,生产主体与消费主体的融合极大地缩减了传播媒介的信息耗损成本,点燃了青年群体深刻践行文化自信自强观念的火种。这一点在本研究开展的计算传播分析中得到了深刻的印证。在生产层面,青年群体对中华优秀传统文化代表性符号的组接、对中华儿女共通记忆空间的扩展、对文化自觉与文化自信价值的镌刻,彰显出青年群体对赓续和弘扬中华优秀传统文化这一时代使命的主动担当。在消费层面,青年群体对中华优秀传统文化的二次元式表达、对中华优秀传统文化视听内容的情感满足、对传承中华优秀传统文化共识圈的构建,体现出青年群体对于中华优秀传统文化发自内心的认同。

B站中华优秀传统文化的青年传播实践给目前赓续中华优秀传统文化、筑牢中华儿女共有的精神家园开辟了新的升维路径。青年是全社会中最积极、最活跃、最富有开拓创新精神的群体,最容易成为引领时尚和社会风气的先锋力量。[25]因此,在青年群体聚集的场域广泛开展中华优秀传统文化宣传教育,激发青年群体接受并传播中华优秀传统文化的主动性和能动性,这在一定程度上可以规避有些宏大主题叙事传播效果“孤鸣”的窘境。B站形塑的亚文化类别多元,青年文化群体体量庞大,具有创新中华优秀传统文化传播方式、赓续中华优秀传统文化精神、丰富中华优秀传统文化当代价值的基础。同时,也应看到在B站等社交媒体平台弘扬中华优秀传统文化可能面临的问题。社交媒体是一把双刃剑,一方面其优化了以往非实时传播带来的沟通隔阂;另一方面内容娱乐化、形式碎片化、情绪偏激化等负面问题也随之而来。中华优秀传统文化与B站等青年亚文化传播平台之间仍然存在融合遇阻的空间,其中包括戏谑表达视角下对中华优秀传统文化的误读和嘲讽、鬼畜文化和二次元文化视角下对中华优秀传统文化的过度狂欢等负面问题。

鉴于此,推进中华优秀传统文化青年传播实践需要多元主体协同共创,打造适合中华优秀传统文化青年传播的良好空间。首先,“控”发展之向,加大中华优秀传统文化的开发与研究投入,从宏观层面整体把控中华优秀传统文化青年传承的价值走向,提前研判、主动规避亚文化带来的误读风险;其次,“借”平台之势,在青年群体之中扶持优秀生产者,采用流量倾斜、资金支持等多样手段激励青年群体主动开展中华优秀传统文化的传播实践;最后,“显”青年本色,“青年所以贡其精诚于吾之国家若民族者,不在白发中华之保存,而在青春中华之创造”。[26]青年群体应加大对中华优秀传统文化内容和形式的创新力度,在生产中内化、在消费中认同,共同促进中华优秀传统文化在新的时代背景下再创新辉煌。

参考文献:

[1] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 新时代的中国青年[N]. 人民日报,2022-04-22(10).

[2] 李耘耕. 二次元异托邦:B站“拜年祭”融合文化实践研究[J]. 新闻记者,2022(2):83-96.

[3] 李少多. 中华优秀传统文化资源的创新转化:以青年文化为中心的视角转向[J]. 理论月刊,2023(1):103-110.

[4] 周宪. 视觉文化的转向[M]. 北京:北京大学出版社,2008:5-7.

[5] Bilibili. 哔哩哔哩2023年用户数据分析[EB/OL].[2023-09-25].https://www.bilibili.com/read/cv24819507/.

[6] 曲春景,张天一. 网络时代文化的断裂性和连续性:“B站”传统题材作品的“爆款”现象研究[J]. 现代传播,2018(9):86-92.

[7] 郑长忠. 文化生产新空间中的传统文化再加工——对二次元、网上文化社区与弘扬传统文化关系的研究[J]. 中国青年研究,2017(9):78-85,90.

[8] 吴佩婷. 主体·拼贴·创新——青年在场视角下B站青年的传统文化传承样态[J]. 当代青年研究,2020(6):39-45.

[9] 焦宝,江静洁. 倍速播放:智能复制时代的视频消费[J]. 现代传播,2022(12):106-113.

[10] 吴倩. 国潮文化影响青年价值观的逻辑及导引路径[J]. 理论导刊,2022(5):116-121.

[11] 哔哩哔哩创作中心.《2021B站创作者生态报告》来了![EB/OL].[2023-04-25].https://www.bilibili.com/read/cv14332832.

[12] 传统文化不断“破圈”,B站为“宝藏up主”创造良好生态[EB/OL].[2023-09-25].http://www. xinhuanet.com/tech/20230711/371f7788802b4a238666a6d65c1a77ac/c.html.

[13] 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议[M]. 北京:人民出版社,2021:39.

[14] 周宣辰. 视觉·情感·价值:“短视频转向”视域下青年集体记忆建构的三重向度[J]. 理论导刊,2022(9):123-129.

[15] 斯蒂芬·李特约翰. 人类传播理论[M]. 史安斌,译,北京:清华大学出版社,2004:68.

[16] 王小英,祝东. 微文化·交互性·像似符:短视频的符号互动与文本构成[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版),2023(1):102-110,120.

[17] 沈正赋. 传统文化创造性转化和创新性发展中的媒体角色认知[J]. 编辑之友,2018(4):5-11.

[18] 玛格丽特·米德. 文化与承诺:一项有关代沟问题的研究[M]. 周晓虹,周怡,译. 石家庄:河北人民出版社,1987:27.

[19] 赖辉亮. 新时代文化自信的历史考察及其对青年的启示[J]. 中国青年社会科学,2020(2):56-63.

[20] 斯图尔特·霍尔. 表征:文化表征与意指实践[M]. 徐亮,陆兴华,译. 北京:商务印书馆,2013:25-40.

[21] Bilibili. 中国风频道实时数据[EB/OL].[2023-05-07].https://www.bilibili.com/v/channel/8562?spm_id_from=333.1007.0.0&tab=multiple.

[22] 乔纳森·特纳. 情感社会学[M]. 孙俊才,文军,译. 上海:上海人民出版社,2007:2-6.

[23] 兰德尔·柯林斯. 互动仪式链[M]. 林聚任,王鹏,宋丽,译. 北京:商务印书馆,2012:71.

[24] 2022年中国新国货消费行为监测与商业趋势研究报告[EB/OL].[2023-05-07].https://www. iimedia. cn/c400/90157.html.

[25] 李士峰. 习近平关于青年发展的四维审视[J]. 中国青年社会科学,2017(5):27-32.

[26] 中国李大钊研究会. 李大钊全集:第一卷[M]. 北京:人民出版社,2013:329-330.

The Youth Communication Practices of Excellent Traditional Chinese Culture:

An Analysis of Computational Communication Based on Bilibili's Videos and Bullet Screen Comments

LIU Ming-zheng, MEI Kai(School of Journalism and Communication, Jilin University, Changchun 130012, China)

Abstract: As a special gathering place of youth subculture and a typical representative of video social platforms, the attributes of Bilibili's ACGN culture video community have gradually constructed a brand new cultural field for the production and dissemination of excellent traditional Chinese culture. In this field, youth have become the main force to continue to promote excellent traditional Chinese culture. At the same time, the communication of excellent traditional Chinese culture gradually produces external signs of the overlapping subjects. On the one hand, the youth, as cultural producers, are actively constructing cultural symbols with Chinese characteristics, Chinese style, Chinese spirit, highlighting the logic of the composition of excellent traditional Chinese culture through the popularization of post-metaphorical culture, and activating the cultural self-consciousness and cultural self-confidence of the youth groups through the "we narrative". On the other hand, as consumers, the youth take the initiative to add the youthful color to the excellent traditional culture by using the circle expression of the ACGN, and build the community of Chinese youth inheriting the excellent traditional culture with a high degree of emotional satisfaction and interactive ceremonial performances. The unique production space of the excellent traditional Chinese culture created by the Bilibili has given the youth a brand-new role allocation. At the same time, it is also necessary for multiple subjects to co-create and create a clean and positive space for the communication of Chinese excellent traditional culture among young people.

Key words: excellent traditional Chinese culture; youth; production and consumption; cultural identity; computational communication