“全民阅读”概念史考析

【摘要】文章对知识建构、制度演进、文明交融三重脉络中的“全民阅读”概念史予以深度考析。通过研究,有三方面发现:其一,在出版学“意义之网”中,“全民阅读”是一个连接诸多节点的重要纽带,这一标识性概念反映了中国的经验和价值,具有特定的中国内涵,为出版学知识体系提供了新的知识增量;其二,“全民阅读”概念的“制度化”进程,折射了当代中国社会转型期探索经验和社会理念、文化生态之变化,体现了“全民阅读”概念在中国经历的政策化乃至观念化的过程;其三,“全民阅读”是一个已经在中国社会被普遍接受并形成相当话语力量、反映本土经验和价值、深入社会大众日常生活的标识性概念。归纳而言,这一概念具有三方面的特征:兼具国际性和本土化两重属性;立足本土实践经验,反映本土社会事实;根植本土阅读文化,反映本土阅读价值观念。

【关键词】全民阅读 概念史 知识建构 制度演进 文明交融

【中图分类号】G230 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2024)9-010-12

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.9.002

概念是对事物的抽象性表述,是在时代环境下对某类实践活动的反映。不同概念的起源及其含义嬗变,是我们今天认识文化、语言和概念的决定因素。[1]就历史发展而言,一些高度理论化的重要概念,不仅是社会和历史发展的表征,而且是能够直接影响历史变化的因素;就学术研究而论,概念的发生、流动、接受、异化是人文社会科学研究的重要基础,概念史研究作为一个跨学科的研究路径,在不同学科领域均有其广阔的天地。[2](29,31)“全民阅读”是近年来中国社会一大热门议题和政府、出版界、文化界、教育界的关注重点。然而,学界、业界对于“全民阅读”概念从何而来、何时出现,其形成与发展经历了怎样的历史进程,这一概念hRpvtun3W/taLcotSb9tdb4smyA7z+ShbxGvaKhbVBU=与社会发展总体脉络存在何种关联等系列问题不甚明了。基于此,本文尝试对“全民阅读”及与之相关的核心概念进行考察、辨析,以期更好理解这一标识性概念本身的意涵和运用情境,切实厘清其在不同环境、条件下的发展脉络与规律。

一、知识建构脉络中的“全民阅读”概念史

“全民阅读”概念从2003年被正式提出,迄今已在汉语体系中存在二十一年。在这二十一年的时间内,这一概念分别于2016年、2022年进入文化教育类年度“中国媒体十大流行语”,并且自2014年以来连续11次被写入《政府工作报告》,“全民阅读”已然成为中国社会、文化、教育等领域的一个重要关键词。同时,出版学、图书馆学、传播学、社会学、教育学、心理学、语言学等多学科领域围绕这一核心概念开展了一系列研究。因此,不论是就现实的社会语言生活状况而言,还是就学科领域的知识建构与学术生产而言,结合“全民阅读”呈现的知识脉络对其概念史进行考察均具有重要价值。

1.“全民阅读”概念在中文语境中的出现

概念史研究中一个特别需要关注的问题是,概念是如何逐渐发生、发展、定型下来的。通过对相关文献进行梳理考察,笔者发现中文语境中的“全民阅读”概念与倡议早在2003年已在我国出现。2003年,全国政协委员朱永新提交题为《建议设立国家阅读节》的提案,倡导“全民阅读”和“将读书变成一种生活的需要”,建议将9月25日定名为“全国阅读节”,其倡议得到王安忆、赵丽宏等政协委员的联名附议。[3]同年,中国出版协会副主席、中国图书评论学会会长伍杰在接受采访时也指出“提倡全民族的阅读很有必要”。[4]“全民阅读”概念与相关倡议被提出的一个重要背景是,2003年是落实党的十六大精神的第一年,2002年11月召开的党的十六大提出了“形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展”的目标,而“阅读”自然是其中的重要一环。

目前,“全民阅读”概念尚未被收入《现代汉语词典》《汉语新词语词典:2000-2020》《新词语大词典:1978-2018》等权威的、综合性的汉语词典的最新版中,当下所能找到的、较为权威的专业阐释,当属全国科学技术名词审定委员会之编辑出版学名词审定委员会2021年审定公布的《编辑与出版学名词》中的释义:“全民阅读”是“为保障公民的基本阅读权利,培养公民阅读习惯,提高公民阅读能力,提升公民阅读质量而制定的国家战略”。[5](32)“全民阅读”这一概念的本质属性包括“阅读”和“全民”两个要素。就“阅读”而论,这是人类文明生活中的一项重要活动,是一种普遍的文化现象,是保存和传播文化的根本途径。[6](6)《编辑与出版学名词》将“阅读”界定为读者从读物中获取信息,并进行加工,产生理解与情感效应的精神活动。[5](31)《中国读书大辞典》将“阅读”概念的内涵界定如下:阅读是一种从书面语言和其他书面符号中获得意义的社会行为、实践活动和心理过程。[7]上述两则“阅读”概念阐释具有不少共性,相较之下,后者对阅读的社会属性予以突出强调。而“全民”意指“一个国家内的全体人民”。[8]在“全民阅读”概念的两个本质要素中,“阅读”指向的是活动的类型、属性及行为方式,而“全民”意指主体参与或覆盖的程度。由此视之,“全民阅读”的概念表征充分凸显了阅读活动的社会属性。

《中国大百科全书》第三版网络版设立了“全民阅读”专题,这一专题收录1600余个条目,设置有阅读概念、阅读方法、阅读教育、阅读组织、阅读活动、阅读设施、阅读研究、阅读史、阅读法规9个分支,从理论与实践两个层面对阅读理论、阅读方法、阅读实例、全民阅读推广实践与成果等进行全面的梳理与知识介绍,其着眼点是“建立阅读知识体系,呈现新时代阅读的风貌与趋势,推动全民阅读风尚的形成,助力书香社会的建设”。[9]此外,在这一权威辞书的专题板块中虽未对“全民阅读”概念本身细加阐释,但其中有“全民阅读工程”词条,其界定如下:“一项政府主导、社会参与、全民践行的活动。”[10]这一概念界定,可谓对中国时代背景和社会情境下“全民阅读”特有意涵的精准概括。

2.“全民阅读”指向的特定概念网络

概念不是孤立地存在的,而是在语义场中与其他概念结合在一起形成概念家族,这意味着概念之间存在相互联结、相互解释的关系。[11]“全民阅读”并非一个孤立的概念表征,而是包含、辐射了一个特定的概念网络。“全民阅读”概念与“国民阅读”“阅读推广”等概念存在密切关联,这一组概念构成“全民阅读”核心概念群,这组核心概念的内涵和外延存在程度不一的重叠,同时在具体的意涵与能指上存在差异。为更加全面地辨析“全民阅读”概念,有必要对其所属的特定概念网络中的其他成员予以考察。

在中文语境中,“国民阅读”“全民阅读”两个概念在一些研究著述和官方文件中被等同看待并互换使用。笔者在对研究文献和历史资料进行梳理的过程中发现,“全民阅读”概念在党和国家颁布的权威性的政策文件①中得到普遍使用。但是,在相关研究者和研究机构的研究著述、调查报告中,对“国民阅读”概念的使用也较多,如“国民阅读率”“国民阅读状况”“国民阅读水平”“国民阅读调查”,在这四个表述中,较少出现用“全民阅读”替换“国民阅读”。在国内的一些著述中,这两个概念对应的英文表述都译为National Reading。如果对这两个概念进行深究,可发现两者在内涵上尽管存在较大重叠,但仍有些微差异:“国民阅读”概念突出强调的是作为客观事实存在的阅读主体,而“全民阅读”概念在强调阅读主体的同时,特别通过“全”字突出了这一概念主张、倡导的一种立场与愿景。“全民阅读”概念中包含了倡导全社会、全民族成员乃至人类大家庭所有成员参与阅读并保障其阅读权利的内涵。

对于“阅读推广”概念,《编辑与出版学名词》作了如下定义:“出版机构或其他组织和个人,通过多种渠道、形式和载体向公众传播阅读理念、开展阅读指导、提供阅读服务,以提升公众阅读兴趣和能力。”[5](32)张怀涛在综合多位学者观点的基础上,将“阅读推广”阐释为:“‘阅读推广’顾名思义就是推广阅读;简言之就是社会组织或个人为促进人们阅读而开展的相关活动,也就是将有益于个人和社会的阅读活动推而广之;详言之就是社会组织或个人,为促进阅读这一人类独有的活动,采用相应的途径和方式,扩展阅读的作用范围,增强阅读的影响力度,使人们更有意愿、更有条件参与阅读的文化活动和事业。”[12]王波则对“阅读推广”有以下界定:“阅读推广,就是为了推动人人阅读,以提高人类文化素质、提升各民族软实力、加快各国富强和民族振兴的进程为战略目标,而由各国的机构和个人开展的旨在培养民众的阅读兴趣、阅读习惯,提高民众的阅读质量、阅读能力、阅读效果的活动。”[13]由上述阐释可见,“阅读推广”是一个与“全民阅读”存在极其紧密关联的概念,这两个概念都体现了对于开展阅读活动的愿景,既强调过程与方式,也强调一种效果状态。相对而言,“阅读推广”这一概念表述本身较多地体现了一种行动意义。

在一定程度上,“阅读推广”是被图书馆学、信息资源管理学科更多提及的重要学科概念,尤其是“图书馆阅读推广”已成为图书馆学范畴的一个核心概念。那么,结合当下的出版学自主知识体系建构背景和目前全民阅读相关知识生产、学术研究的状况,“全民阅读”概念完全有理由归入出版学范畴。

3. 学术生产中呈现的“全民阅读”知识图谱

习近平总书记在2016年哲学社会科学工作座谈会上首次提出必须加快构建中国特色哲学社会科学的要求,并将“善于提炼标识性概念”作为着力点。“全民阅读”为出版学自主知识体系建构提供了一个重要的概念坐标,可作为出版学领域的具有标识性的核心学科概念之一。从已有的知识生产与学术研究成果来看,围绕“全民阅读”这一标识性概念,确已形成一个特定的知识体系,相关学术成果展现了“全民阅读”概念所指向的知识网络。

本研究在2024年6月27日借助知网的专业检索功能,通过篇名检索“全民阅读”,共搜集到自2003年中文“全民阅读”概念首次出现以来的学术期刊论文和学位论文2764篇。针对检索结果进行人工筛除,剔除报道、会议纪要、讲话、书籍介绍等内容后,对剩余的2388篇文献进行了分析。本文将单位时间内所有相关文章的关键词提取并生成关键词库,将每篇文章的标题、摘要、关键词与关键词库对比,保留其中的重叠部分作为文章的“主题词”,使得研究能够兼顾题名、关键词、摘要、出版年等多种特征,提升了研究结果的准确性和代表性。同时,对检索结果中的无意义词进行清洗,对同义词进行合并。本文使用COOC14.9[14]进行频次统计和图谱制作。图1反映了2003—2024年6月篇名包含“全民阅读”的研究文献篇数的演变,反映出“全民阅读”议题在不同时间段的关注度变化。2003—2006年,针对“全民阅读”议题的发文数量较少,每年仅有1~5篇;2007—2010年,发文数量在波动中上升,“全民阅读”开始逐渐受到更多关注;2011—2018年,发文数量快速增加,从2011年的60篇增至2018年的275篇,“全民阅读”逐渐成为热门话题,得到了极大的关注,并持续受到重视。2018年以后,发文数量出现下降,但整体上仍保持较高水平。

下页图2反映了2003—2024年“全民阅读”研究文献中的各个关键词首次出现的年份及其后续的累积情况。这一研究记录了每个关键词第一次出现的年份,关键词在后续年份出现时,对其进行累积,从而能够观察到具有显著影响的关键词出现的时间,可用于针对主题凸显的分析。从图2可见,“全民阅读”“阅读推广”“学习型社会”“图书馆”等关键概念在早期出现并逐渐累积,显示出早期学界对全民阅读公共属性的关注以及相关研究的实践指向,这奠定了从基础设施和推广方式的角度关注这一议题的基调;在后续发展中,对全民阅读议题的讨论与政策、技术环境的演变密切相关,伴随数字时代到来,涌现出“数字阅读”“新媒体”“互联网+”“融合发展”等热点,“文化软实力”“新时代”“高质量”等提法则体现了相关研究与政策之间的紧密互动。

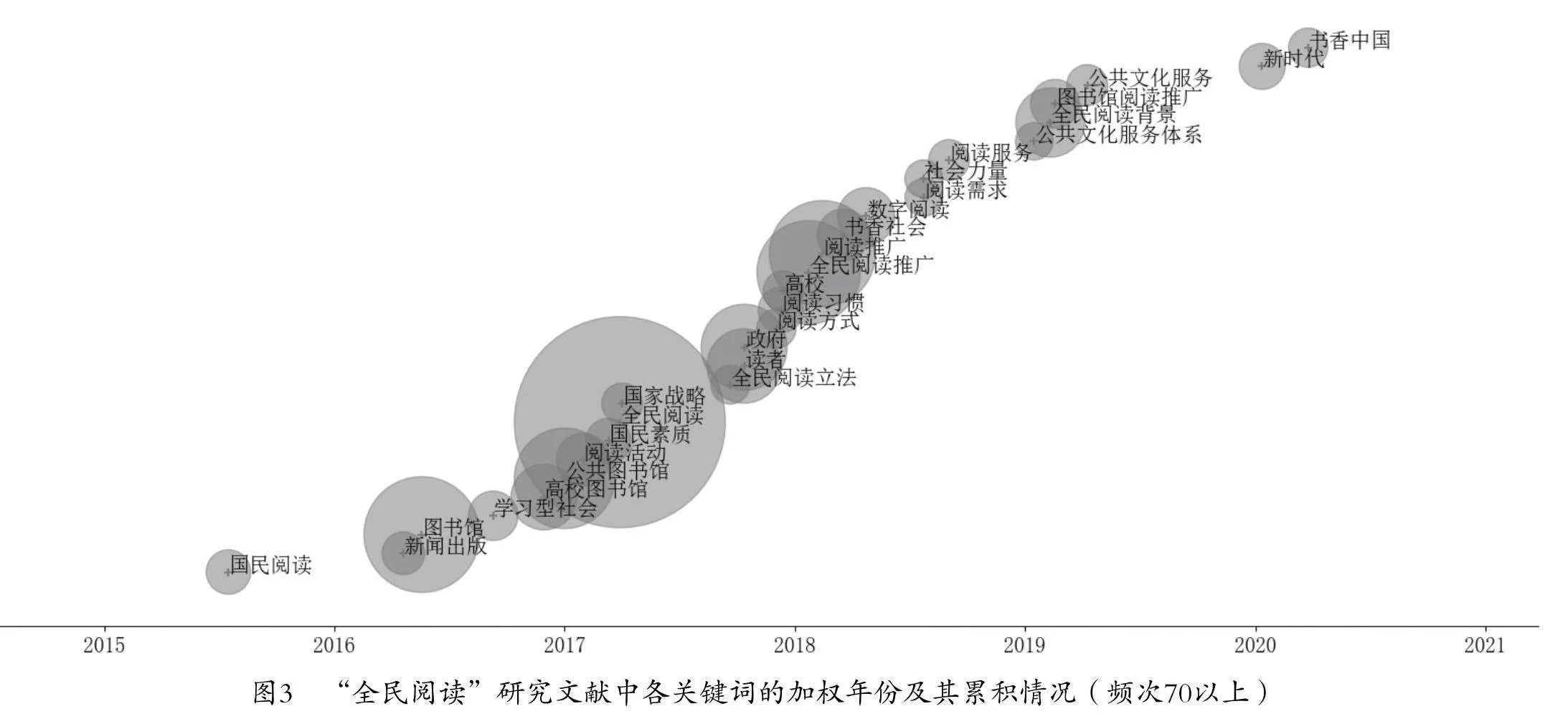

图3反映了“全民阅读”研究文献中各个关键词的加权年份及其累积情况。这一研究记录了每个关键词每次出现的年份,计算关键词出现的年份的平均数,从而能观测出对应主题的时间分布,并可与关键词累积分析相结合,对研究趋势进行判断。图3中展现的是频次在70以上的29个主题词的加权累积结果。从中可以看出,全民阅读的公共性、全民阅读环境建设、全民阅读立法等议题持续得到关注;阅读现状和阅读调查的热度随时间发展有所下降;数字阅读为全民阅读带来的机遇在近年得到更多关注,而新时代全民阅读的高质量发展是新兴的热点话题。

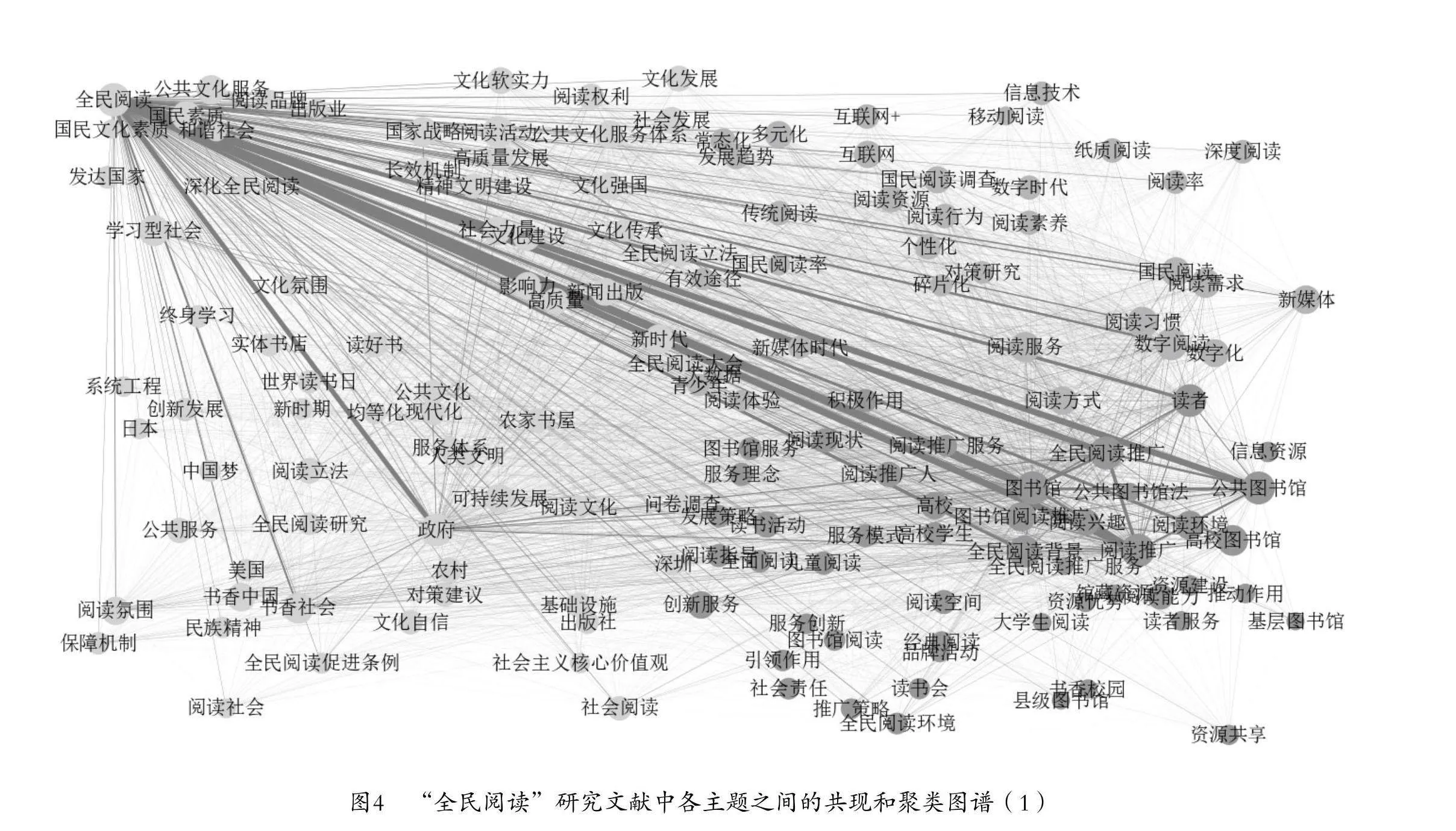

图4展现了“全民阅读”研究文献中各主题间的共现和聚类关系,这里呈现的是频次在20以上的151个主题词的共现和聚类关系。图5同样呈现的是频次在20以上的151个主题词的共现和聚类关系,但采取的是另一种呈现方式。在这种呈现方式中,一个节点越靠下说明其在同类中“度中心性”越高。聚类图谱展示了“全民阅读”研究文献中频次在20以上的151个主题词的共现和聚类关系,揭示了研究中的核心主题和主要内容。图谱中的内容可以聚为三类:第一类(最左侧一列)以“全民阅读”“政府”“阅读立法”“文化强国”为核心主题,体现出全民阅读相关研究的公共取向,以公共性的实现为价值导向和实践目的;第二类(居中一列)以“阅读推广”“图书馆”概念为核心主题,体现出全民阅读相关研究的实践取向,以及图书馆在全民阅读活动中的重要地位;第三类(最右侧一列)以“数字阅读”“互联网+”“数字时代”概念为核心主题,聚焦数字化和技术化的趋势,反映了信息技术的发展对阅读方式的影响。

任何知识体系都必须建立在概念的基础上。“中国自主知识体系建构,就是要建立符合中华民族共同体的意义之网。与之相应,建构标识性概念也就是建构标识我国主流价值、反映我国重大实践的概念。”[11]按照这一标准,从以上学术生产状况呈现的“全民阅读”知识图谱看,“全民阅读”可以说是出版领域和出版学范畴的一个重要标识性概念。“如果说社会科学是人类为自身编织的‘意义之网’,那么,概念就是这一‘意义之网’上的结点,命题则是连接那些结点的纽带。”[11]在出版学的“意义之网”中,“全民阅读”就是一个连接诸多节点的重要纽带:“全民阅读”和“出版”这两个概念所对应的分别是内容需求和消费,内容生产两个层面和受众、传者两端;“jif/a4z6UPeZEg2foy7WdpoITL2r+BVepbZS+LJcShk=全民阅读”概念不仅突出了出版业的价值依归、行业愿景,而且也强调了出版活动的目标指向和社会效果。从围绕“全民阅读”概念开展的知识生产与学术研究来看,这一标识性概念反映了中国的经验和价值,具有特定的中国内涵,为出版学知识体系提供了新的知识增量。

二、制度演进脉络中的“全民阅读”概念史

对当下中国的出版业和出版学来说,“全民阅读”是一个不可替代的基本概念,也是一个富有整合力的特定概念,其具体社会意涵和特征有必要透过社会语境加以解析。就“全民阅读”概念的形成、建构而言,与此相关的“制度化”因素集中体现为政府部门的政策设计、推行和多方社会力量的参与、实施。分析“全民阅读”概念折射的制度脉络,可以更好地理解“全民阅读”这一概念是如何在制度情境中按照时代需要而被建构的。

1.“全民阅读”的史前史

一个社会的阅读文化是指建立在物质和社会基础上,受社会制度和意识制约而形成的阅读价值观念和阅读方式。[6](8)中文语境中的“全民阅读”概念被正式提出之前,在中国历史上已有一些与之相关的阅读价值观念和类似的阅读文化实践。民国时期,我国的一批民族精英和文化机构从不同的角度、以不同的方式在读物供给、阅读推广、阅读指导方面做出了重要贡献。如张元济、陆费逵等人抱持“昌明教育”“文化救国”的思想,希望通过出版事业、阅读事业的发展开启民智、推动民族进步。叶圣陶、夏丏尊、朱自清等人通过著述活动或亲身教育实践,在阅读素养教育、阅读行为指导方面开展了卓有成效的工作,产生广泛而深刻的影响。胡适、梁启超等人给读书群体开列了推荐书目:胡适开列了《一个最低限度的国学书目》(后来修订精简成《实在的最低限度的书目》),梁启超开列了《国学入门书要目及其读法》。尽管他们开列的推荐书目有明确的群体指向性,主要是针对学生群体,但其目的都在于弘扬传统文化、倡导经典阅读。民国时期的民众图书馆、通俗图书馆在推广阅读、普及知识、教育民众等方面也都扮演了重要角色。[15](17)

在新中国成立后的七十多年时间里,社会阅读事业的发展和阅读活动的开展取得长足的进步。在“全民阅读”概念出现之前,已有一些同类主题的社会活动。在20世纪80年代曾由上海市首先发起、后由全国总工会推广的“振兴中华”职工读书活动;从90年代中后期至21世纪初则有全国青少年爱国主义教育读书活动、中国青少年新世纪读书计划等读书活动。1997年1月,中共中央宣传部、文化部、国家教委、国家科委、广播影视部、新闻出版署、全国总工会、共青团中央、全国妇联九个部委共同发出《关于在全国组织实施“知识工程”的通知》,提出实施“倡导全民读书,建设阅读社会”的“知识工程”,并成立全国知识工程领导小组。“知识工程”是以倡导读书、传播知识、推动社会文明与进步为目的的一项社会文化系统工程。2000年,全国知识工程领导小组将每年的12月确立为“全民读书月”。2004年,全国知识工程领导小组将每年的“全民读书月”活动交由中国图书馆学会负责承办。中国各级政府和图书馆界、出版发行界等多领域、多部门为实施以“倡导全民读书,建设阅读社会”为宗旨的“知识工程”,每年会在全国范围内举办大型的阅读推广活动,推动全民阅读的开展。

“鉴于历史永远是呈现于语言、沉淀于概念的历史,概念史试图通过分析语言表述的意义变化,让人领悟过去时代的实际经验与社会形态及其变化的关系。”[2](28)梳理“全民阅读”概念史前史,可发现在这一概念诞生之前,确有一些体现相似阅读文化理念和阅读方式的同类概念。这也充分说明“阅读文化的进化体现为一个历史的进程,不同阶段的阅读文化因时代的不同呈现出差异性”。[6](8)

2.“全民阅读”概念的“制度化”进程

社会的阅读文化由内到外可分为三个层面:价值和功能层面(即核心层,主要体现为深层的“阅读观念”)、制度层面(即联结层,主要体现为阅读行为的规范力量和制约因素,阅读受到政治意识、社会意识、群体意识等因素的影响和制约)、物质和社会基础层面(即表层,其中物质基础是文本,社会基础是阅读文化赖以形成和发展的社会基础和条件)。[6](8-9)在阅读文化的分层建构中,来自制度层面、社会基础层面的力量,无疑是参与建构“全民阅读”概念并使其“制度化”、最终得以“观念化”的重要因素。需要说明的是,此处的“观念”是指经过意识形态化的概念,只有那些得以编入某一语言社会意识形态体系的概念才能成为观念,这一过程可称之为概念的“观念化”。[16](161)

尽管“全民阅读”概念与倡议在2003年已出现,但“全民阅读”在我国官方文件中得到强调和倡导则始于2006年。2006年4月19日,中共中央宣传部、中央文明办、新闻出版总署、文化部、教育部、解放军总政治部宣传部、全国总工会、共青团中央、全国妇联、中国科协、中国作协等11部门联合发布《关于开展全民阅读活动的倡议书》,以迎接“世界图书与版权日”。这11个部门提出,在2006年4月23日“世界图书与版权日”前后,开展“爱读书、读好书”的全民阅读活动,并为此倡议:“全国各地区各部门各团体,要积极开展全民阅读活动,倡导全民为构建社会主义和谐社会和全面建设小康社会,为中华民族的伟大复兴而努力读书,终身学习。”“全民阅读”活动,是中央宣传部、中央文明办和新闻出版总署贯彻落实党的十六大关于建设学习型社会要求的一项重要举措。2006年,中oAyTFrI+n7xIpqUcaAMv0fs+sqd64FS3e1WX8fUPmyk=央层面的11部门发出《关于开展全民阅读活动的倡议书》后,全民阅读活动在我国得到各级政府的重视和推进。[15](18)2012年2月,《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》将“深入开展全民阅读”列入重要文化建设工程;8月,国务院把“公共阅读服务”纳入《国家基本公共服务体系“十二五”规划》之中;11月,“开展全民阅读活动”被列入党的十八大报告,这是全民阅读第一次被列入党的报告中。2016年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将全民阅读工程列为国家八大文化重大工程之一,国家正式发布具有开创性意义的首个国家级全民阅读规划《全民阅读“十三五”时期发展规划》。2020年10月,中共中央宣传部印发《关于促进全民阅读工作的意见》,全面部署深入推进全民阅读。[10]“全民阅读”经历的“制度化”进程,反映了这样一个事实:阅读活动作为助力教育发展和文化进步的重要领域,在我国受到党和政府的高度关注和多方面引导,体现出文化与政治紧密结合的特点,制度因素是社会阅读行为的重要规范力量。[15](33)

需要特别关注的是,2014—2024年《政府工作报告》连续11年都有“全民阅读”概念呈现:政府“促进基本公共文化服务标准化均等化,倡导全民阅读”(2014年);“倡导全民阅读,建设学习型社会”(2015年);“倡导全民阅读,提高国民素质和社会文明程度”(2016年);“大力推动全民阅读”(2017年);“倡导全民阅读,建设学习型社会”(2018);“倡导全民阅读,推进学习型社会建设”(2019年);“倡导全民健身和全民阅读,使全社会充满活力、向上向善”(2020年);“推进城乡公共文化服务体系一体建设,创新实施文化惠民工程,倡导全民阅读”(2021年);“深入推进全民阅读”(2022年);“深入推进全民阅读”(2023年);“深入推进国家文化数字化战略,深化全民阅读活动”(2024年)。在历年的《政府工作报告》文本中,关于“全民阅读”的话语表述存在不同侧重点,从前面八个年度所提的“倡导”“大力推动”升级为近三个年度的“深入推进”“深化”,并非简单的字眼变更,而是表明全民阅读已成为政府主导的重要的国家发展战略,同时体现了“全民阅读”概念及其所指向的社会文化工程的持久性与递进性,充分印证了“全民阅读”概念的“制度化”进程。

在“全民阅读”概念形成、容受、沉淀的过程中,我国各级立法机关制定的专门法规和一些社会团体也作为不可或缺的“制度化”力量,扮演了重要的角色。近年来国家重视并推进“全民阅读”相关立法工作,目前在最高立法机构颁布的法律文本中已有相应表述。如我国《公共文化服务保障法》中的“各级人民政府应当充分利用公共文化设施,促进优秀公共文化产品的提供和传播,支持开展全民阅读、全民普法、全民健身、全民科普和艺术普及、优秀传统文化传承活动”;《公共图书馆法》中则提出“公共图书馆是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分,应当将推动、引导、服务全民阅读作为重要任务”,“公共图书馆应当通过开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动,推广全民阅读”。另外,出版发行机构、图书馆、城市书房、农家书屋、民间读书会等各类文化机构是倡导“全民阅读”理念的中坚力量。例如,2005年中国图书馆学会增设了“科普与阅读指导委员会”,该委员会在2009年更名为“阅读推广委员会”,成为推动全民阅读的重要力量。又如,深圳市在倡导全民阅读中一直屹立潮头,深圳出版集团作为“深圳读书月”总承办单位,在打造“深圳读书月”全民阅读品牌过程中发挥了重要作用。

上述多个方面展现的“全民阅读”概念的“制度化”进程,折射了当代中国社会转型期探索经验和社会理念、文化生态之变化,体现出“全民阅读”概念在中国经历的政策化乃至观念化的过程。

三、文明交融脉络中的“全民阅读”概念史

就“全民阅读”概念史而言,有一个问题需要明确,“全民阅读”概念究竟是中国本土自造的还是外来的,或是结合外来的概念、以本土改造和重构为主而形成的概念?在人类文明交流互鉴的视野框架下,很多概念的形成是文化交流、语言接触的结果,其中存在一个共创共享的过程。因此,对“全民阅读”概念史进行分析,有必要将这一概念置于文明交融脉络之中予以综合考察。

1.“全民阅读”概念和观念的境外源流

尽管国内有一些文献和场合将“全民阅读”的英文译法等同于“国民阅读”的英文表述,均译为National Reading,但作为国家标准出版物发布的《编辑与出版学名词》将“全民阅读”对应的英文概念注明为Reading for All。[5](32)笔者认为,《编辑与出版学名词》的译法充分考虑了“全民阅读”概念诞生的国际背景,是符合历史实情的。通过对相关文献进行梳理,我们发现“全民阅读”概念或观念在境外其来有自,这一概念本身具有国际化特征。

如前文所述,“观念”是指经过意识形态化的概念,因此,此处将对境外存在的等同或类似于“全民阅读”的概念、观念一并予以梳理。

由于阅读活动的实施是以社会个体掌握一定的文字识读能力、具备必要的受教育经历为前提,因此,在人类历史的较长时期内,阅读行为局限于少数社会群体。“在人类历史上,对于很多劳动人民来说,都很难获得书籍,拥有的闲暇时间也非常少,所以他们的阅读在物质与方式上都受到了限制。”[17](33)印刷术开辟了全世界精神觉醒之路,在古腾堡推广印刷术后的前50年里,出版的书籍比过去1000年出版的书籍还要多。[17](61)

近代出版技术的革新,使社会个体的阅读自由与阅读热情得以释放。“对于爱书的人来说,不论任何性别、任何社会地位,获得阅读的自由就是获得探索自我的自由。”[17](62)阅读被提升到生命意义的高度,“阅读是为了活着”。[18](1)与此同时,与个体阅读并行的是,阅读的社会属性与公共属性被越来越多地强调。例如,在18世纪的英国,与当时的社会变化齐头并进、密切关联的是一场阅读革命。由于印刷业的蓬勃发展和识字率的提升,人们阅读书籍更加简便易得,书籍成为自我提升、家庭娱乐和邻里社交的重要工具,在越来越多的个体能够实行静默阅读的同时,分享式的阅读方式仍然得以延续。“阅读当然可以只关乎独处与避世,但也能构成社会交往的基础。”[19]同样在18世纪,美国出现了“共享阅读”的概念和模式。[20]英国学者马丁·里昂在他的《19世纪法国读者与社会:工人、女性和农民》一书中,从教育改革、读者个人的阅读实践、民间与官方的图书馆计划等多个角度出发,揭示了19世纪法国的阅读活动所蕴含的复杂社会动力及心态。

人类进入当代社会后,随着社会政治、经济、文化的发展,文化权利平等、公共文化服务均等化、文化软实力等理念被越来越多的人接受。阅读之于社会整体的意义,被不同的西方学者反复强调。“没有社会可以缺乏阅读而存在。”[18](7)“唯有那些鼓励并支持合法‘阅读文化’的社会,特别是崇尚和热爱书籍的社会,才能够走向繁荣昌盛。”[21]在这样的背景下,“全民阅读”理念作为保障全社会成员文化权利的重要内容和实现途径,被提出并不断推进。

1949年,联合国教科文组织在首次发布的《公共图书馆宣言》中明确规定了“读者权利”(或称“读者权”),即“每个人都有阅读的权利。社会有责任保证每个人都有机会享有阅读的权益”。该宣言分别在1972年、1994年、2022年三次修订,都强调读者在公共图书馆享有平等获取信息及服务的文化权利。[22]20世纪70年代,世界范围内的“全民阅读”理念与实践逐渐成形。1972年,联合国教科文组织宣布该年为International Book Year(国际图书年),并向全世界发出Toward a Reading Society(走向阅读社会)的号召,要求全社会成员人人读书,让阅读成为人们日常生活中不可缺少的组成部分。1995年,联合国教科文组织将每年的4月23日确立为World Book and Copyright Day(世界图书与版权日),其目的是推动更多的人阅读和写作,希望所有人都能尊重和感谢为人类文明做出巨大贡献的文化、科学、思想大师们,并营造保护知识产权的良好氛围。1997年,联合国教科文组织发起Reading for All活动。Reading for All也可直译为“人人阅读”,这一概念的出发点和内涵,与中文“全民阅读”概念具有高度一致性,能够实现较好的对应。或许正是出于这一考虑,作为全国科学技术名词审定发布的《编辑与出版学名词》将“全民阅读”的对应英文概念明确标注为Reading for All,而没有译为National Reading或Nationwide Reading。

在联合国教科文组织倡导Reading for All活动之后,“全民阅读”及类似理念很快成为世界各国普遍接受的概念,许多国家在经济发展的同时都不约而同地将推动社会阅读事业发展放在重要位置。

1997年,美国政府应国会要求成立国家阅读小组(National Reading Panel,NRP),该机构的一个明确目标是评估用于儿童阅读教学的不同方法的有效性。1998年,美国的全国教育协会(NEA)提出Read Across America Day(全美阅读日),发出鼓励阅读的倡议,相关活动旨在强调阅读的重要性、价值和乐趣,倡导分享不同的书籍、“庆祝一个拥有不同读者的国家”。日本1950年颁布《图书馆法》,将图书馆推动阅读事业发展纳入法治化轨道;自1959年开始,每年推行“少儿读书周”;1959年成立“读书推广会”,1969年改组为“社团法人读书推广运动理事会”;2001年颁布《儿童阅读活动促进法》,将每年4月23日定为“儿童读书日”;[23]2001年、2008年、2013年、2018年、2023年先后五次发布《促进儿童阅读活动基本计划》;2002年颁布《促进儿童阅读活动基本计划》;2003年,启动“全国读书节”;2005年颁布《文字、印刷文化振兴法》;2008年颁布《关于全国读书年的决议》,修订《图书馆法》;2019年颁布《视力障碍者阅读环境改善推进法》(《阅读无障碍法》),全面系统地推进视障人群的阅读环境建设。[24]

韩国实施与全民阅读相关的国家战略始自1994年颁布的《图书馆及读书振兴法》,该法案于2006年进行全面修订,分为《阅读文化振兴法》和《图书馆法》。[25]基于《阅读文化振兴法》制定的“阅读文化振兴基本计划”和依据《图书馆法》制定的“图书馆发展综合计划”构成了韩国全民阅读推广政策的主要框架。这两大发展规划于2009年首次实施,并每隔五年修订一次。[26]

在对上述国际组织和国家提出的与“全民阅读”相关的概念、观念、政策进行梳理的过程中,笔者发现,除Reading for All这一表述外,并没有其他可直接与“全民阅读”对应的外文概念。在日语中,有“国民読書年”的表述,但此处的“国民読書”应译为“全国读书”,只是两个词汇的简单合成,而不是一个概念化的专有词汇。韩语中目前没有能够与“全民阅读”完全对应的名词词汇,“阅读”在韩语中是一个动词,根据韩语语言习惯只会出现在句子结尾处。韩国文化体育观光部出版的《2015年度海外主要国家的读书实态和读书文化振兴政策事例研究》中分析了以OECD国家为主的阅读调查数据及相关阅读文化政策。这里的“读书文化振兴政策”结合中国语境可以被视作“全民阅读相关政策”。而首尔技术研究院2022年出版的《数字环境变革市民读书文化活性化方案》中探讨了如何扩展市民阅读行为,此处“读书文化活性化”的内涵近似于“扩展全民阅读行为”。因此,韩语中“读书文化”“读书振兴”“读书文化振兴”“读书文化活性化”等可以被视为“全民阅读”的近似词汇。

在全球化背景下,不同文明语言的互鉴、交融通常由政治、经济、文化等层面的结构性力量推动、传递。就概念产生时间和国家文化交融格局来看,Reading for All等概念和观念,可视作“全民阅读”的境外源流,这类概念、观念之所以很快为各国、各民族普遍接受,与全球范围内的现代化背景密切相关。在人类社会的现代化进程中,阅读不仅是个人精神成长的重要路径,更是整个社会进步的巨大助推力量,因此将全民阅读作为国家战略的国家越来越多。

2.“全民阅读”概念的本土化重构

通过分析中文“全民阅读”概念的史前史和国外与“全民阅读”相关的概念,我们可以发现“全民阅读”是一个顺应国际潮流且有本土创新的概念。就严格意义而言,中文语境中的“全民阅读”概念是在中外文明交流互鉴的背景下经历了本土化重构过程之后形成的。换言之,“全民阅读”不是属于本土原创的概念发明,但却是具有本土特色的概念建构。

“所有融入时代文化,从而也是历史化的概念,都随着人们的观点以及与之相关的心理和伦理的改变而改变,每个时代都有其精神天地。”[2](1)在东西方的历史上,对阅读的体验一直存在公共行为和个人行为两种方式,书面文本也相应地存在双重受众,即公共读者和个人读者。与不同历史时期的信息记录系统、内容复制技术和载体、政治和文化环境、社会识字率相对应的是,上述两种阅读方式和两类受众在不同历史时期所处的地位和表现方式存在差异。自18世纪以来,西方国家在教育领域掀起了大规模改革,全社会致力于普及文化,书籍贸易再度焕发活力,公共图书馆从无到有,阅读成为每个人应尽的义务,这种潮流在全球各地渐次展开,其影响延续至今,所有这一切使得读者群体日益壮大,阅读内容日新月异,社会对于阅读的态度得以转变。与西方阅读史的特点类似,中国阅读文化的历史发展在总体趋势上呈现出以下两个特征:从阅读的绝对垄断到有限控制,再到大众阅读的兴起和发展;从文字阅读系统与口头阅读系统的对立再到两者互相交融。19世纪末20世纪初,中国阅读文化进入一个现代化的阶段。人们阅读的范围、理念、方式等都发生了革命性变化,其具体表现是阅读群体广泛化、阅读阶层下落、大众阅读兴起。[6](60)在社会环境与观念的转变和发展中,阅读成为一种关键的公众教育机制。便利的阅读使得智慧成为一种普通人都能得到的较高层次的知识。[27]

概念就其产生的社会情境与原生土壤而言,有本土性概念和移植性概念之分。在不同文明的交流互鉴中,“一个新词、译词能否普及、为语言社会所接受,其决定性因素常常不在词语本身,即内部原因,而在于该语言社会的价值取向,即外部原因”。[16](170)人们的阅读总是发生在特定的社会文化背景之下,这一特定的社会文化背景和社会结构为社会阅读活动和阅读价值观念提供了基本的框架。如前所述,在本土与外来文明交融的背景下,自中国现代化进程开启之初,公共图书馆运动和读者权利、文化权利、信息权利等具有“现代性”、同“全民阅读”高度相关的理念在中国渐次落地生根,对于“全民阅读”这个概念在21世纪初的最终形成产生了重要影响。在“全民阅读”概念诞生之前,中国本土已有诸多类似的同主题社会文化活动,在1995年、1997年联合国教科文组织先后倡议World Book and Copyright Day和Reading for All活动之后,中国联合国教科文组织全国委员会对这两个理念与活动都进行了大力宣传推广,并将这两个活动与国内行之有年的“全民读书月”“知识工程”等活动予以结合,最终使得World Book and Copyright Day和Reading for All在中国落地、演变成为今日中国语言社会中的“世界读书日”和“全民阅读”活动。在对这两个英文概念的接受过程中,World Book and Copyright Day在中国被很多人译作“世界读书日”或“世界阅读节”,并被包括大众媒体在内的多方社会机构接受,尽管这一活动目前被中国社会作为全民阅读事业发展中的一个年度标志性节庆活动,发挥了重要作用,但这一译法与英文概念表述本身及联合国教科文组织设立该节日的主要着眼点之间是存在差异的。而在对Reading for All这一源自西方的移植性概念予以接纳时,中国的专家、学者立足中国国情,结合“政府主导、社会参与、全民践行”等本土性要素,对原有英文概念进行了本土化的涵义重构,创造性地重构了“全民阅读”概念。

“全民阅读”概念在中国经历的本土化重构和观念化过程,在一些专家、学者和社会组织的相应阐释话语中得到了充分体现,多方主体对于“全民阅读”这一标识性概念的本土化重构经历了新意义提炼的过程。1999年,中国出版科学研究所(中国新闻出版研究院前身)启动持续至今的全国国民阅读调查,该项目在21世纪最初数年公布的数据显示国民阅读率持续下滑,这让中国社会多方感到汗颜和警醒。对相关的文本予以考察,能切实感受到话语主体将全民阅读置于促进社会和谐、建构社会共同文化价值观和精神家园、影响民族未来的意义高度的迫切愿望与赤诚之心,可以帮助我们更深刻地理解政府和全民阅读的倡导者为何重视和强调全民阅读在提高民族文化素质和国家竞争力上的重要意义,并将其作为重要的国家战略,全力以赴地倡导和推行。例如,朱永新认为,阅读是民族共同的精神密码,阅读力影响民族的未来。“阅读本身作为一件很私人化的事情,充满了仁者见仁、智者见智的不确定性。但一个国家、一个民族,需要自己的共同价值、共同愿景、共同语言密码。因此,就需要有共同阅读、共同生活。”[28]阅读一直是社会变革和社会进步的重要推动力量,也是改变社会分层、促进社会公平的重要工具。阅读的“共同富裕”是精神生活“共同富裕”的前提,也是物质生活“共同富裕”的保障。“让我们一起努力,进一步推动全民阅读,建设书香中国,夯实共同富裕的精神基础。”[29]于殿利认为,阅读不只是“小隐私”,而应是“大概念”;阅读和出版一样不应止于自由消遣,而应是一种责任和担当,一种关乎人类繁衍生息和社会文明发展的重大责任。[30](406)“阅读是一种责任,是公民对自己的责任,更是对整个公民共同体的责任”。[30](424)又如,中国图书馆学会阅读推广委员会于2014年7月制定的《培育阅读推广人行动计划》的前言中强调,“全民阅读、阅读推广,是立足中国文化、提高中华民族素质与竞争力的重要举措”。[31]围绕“全民阅读”这个概念,其倡导者和推行者建构的是这样一个命题:人类社会的全体公民的阅读权利都应得到保障,全体公民通过实施阅读行为从人类文化繁荣发展中受惠的权益也应得到保障。

“本土标识性概念的核心在于‘本土标识性’,必须具有标识中国主流文化和重大实践经验的能力。”[11]以此观之,“全民阅读”是一个已经在中国社会得到普遍接受并形成相当话语力量、充分反映本土经验和价值、深入社会大众日常生活的标识性概念。这一概念完整体现了三方面的特征:其一,兼具国际性和本土化两重属性;其二,立足本土实践经验,反映本土社会事实;其三,根植本土阅读文化,反映本土阅读价值观念。

结语

阅读具有改变人类生活、推动社会进步的力量。人之所以为人,离不开阅读行为的支撑与形塑。对于人类社会个体来说,人的智力发育、知识建构、人格健全、素养形成、参与社会化的过程,均有赖于阅读行为的实施。全民阅读活动在我国正如火如荼地开展,但业界和学界不少人士对于“全民阅读”概念已“习惯成自然”,对其由来和内涵认识并不清晰,甚至存在误解或误用。或许这种习以为常的状态正可在一定程度上说明“全民阅读”概念已然实现了“观念化”和“社会化”,但从学术研究和概念规范使用的角度看,对于这一概念有必要加以辨析,以厘清其意涵和特征。本文基于对“全民阅读”相关话语、政策文本的分析和对学术生产中“全民阅读”知识图谱的可视化呈现,对知识建构、制度演进、文明交融三重脉络中的“全民阅读”概念史予以深度考察。本研究有三方面发现:其一,在出版学的“意义之网”中,“全民阅读”就是一个连接诸多节点的重要纽带,这一标识性概念反映了中国的经验和价值,具有特定的中国内涵,为出版学知识体系提供了新的知识增量;其二,“全民阅读”概念的“制度化”进程,折射了当代中国社会转型期探索经验和社会理念、文化生态之变化,体现了“全民阅读”概念在中国经历的政策化乃至观念化的过程;其三,“全民阅读”是一个已经在中国社会得到普遍接受并形成相当话语力量、充分反映本土经验和价值、深入社会大众日常生活的标识性概念。这一概念具有三方面的特征:兼具国际性和本土化两重属性;立足本土实践经验,反映本土社会事实;根植本土阅读文化,反映本土阅读价值观念。

参考文献:

[1] 方维规. 概念史研究方法要旨:兼谈中国相关研究中存在的问题[M]//黄兴涛. 新史学(第三卷):文化史研究的再出发. 北京:中华书局,2010:8-19.

[2] 方维规. 什么是概念史[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2020.

[3] 李玉龙.“全民阅读”倡议引发广泛回应[N]. 人民政协报,2003-04-02(1).

[4] 王雯,王爱利. 提倡全民阅读 提高民族素质:访中国版协副主席、中国图书评论学会会长伍杰[N]. 中国新闻出版广电报,2003-10-17(2).

[5] 编辑出版学名词审定委员会. 编辑与出版学名词[M]. 北京:科学出版社,2022.

[6] 王余光,汪琴. 中国阅读通史:理论卷[M]. 合肥:安徽教育出版社,2017.

[7] 王余光,徐雁. 中国读书大辞典[M]. 南京:南京大学出版社,1993:337.

[8] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典(第7版)[M]. 北京:商务印书馆,2016:1083.

[9]“全民阅读”专题[EB/OL].[2023-12-01].https://www.zgbk.com/ecph/sublibrary?SiteID=1&ID=924.

[10] 拜庆平.“全民阅读工程”词条[EB/OL].[2023-12-01].https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=737726&Type=bkztb&SubID=945.

[11] 郭忠华. 自主知识体系视域下的标识性概念建构[J]. 中国社会科学,2024(5):72-89.

[12] 张怀涛. 阅读推广的概念与实施[J]. 河南图书馆学刊,2015(1):2-3.

[13] 王波,等. 中外图书馆阅读推广活动研究[M]. 北京:海洋出版社,2017:4.

[14] COOC一款用于文献计量和知识图谱绘制的软件[EB/OL].[2024-05-31].https://gitee.com/academic_2088904822/academic-drip.

[15] 吴赟. 阅读的嬗变:新媒体阅读的多维考察[M]. 北京:中国人民大学出版社,2022.

[16] 沈国威. 科学[M]. 南京:江苏人民出版社,2023.

[17] 马丁·莱瑟姆. 阶梯与狂热:一部书籍文化史[M]. 王喆源,译. 北京:中国工人出版社,2021.

[18] 阿尔维托·曼古埃尔. 阅读史[M]. 吴昌杰,译. 北京:商务印书馆,2014.

[19] 阿比盖尔·威廉姆斯. 以书会友:十八世纪的书籍社交[M]. 何芊,译. 北京:北京大学出版社,2021:13.

[20] 韦恩·A.威甘德. 美国公共图书馆史[M]. 谢欢,谢天,译. 北京:国家图书馆出版社,2021:11.

[21] 史蒂文·罗杰·费希尔. 阅读的历史[M]. 李瑞林,译. 北京:商务印书馆,2009:287.

[22] 张文彦,周长钰.“读者权利”词条[EB/OL].[2023-12-01].https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=741020&Type=bkztb&SubID=945.

[23] 子どもの読書活動の推進(儿童阅读活动促进法)[EB/OL].[2023-11-21].https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/dokusyo/hourei/cont_001/001.htm.

[24] 视力障碍者阅读环境改善推进法[EB/OL].[2023-11-21].https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=501AC0100000049.

[25] 图书馆发展综合计划[EB/OL].[2023-12-01].https://www.clip.go.kr/base/board/list?boardManagementNo=8&menuLevel=2&menuNo=11.

[26] 姚宗滨,吴赟. 数字化时代的全民阅读推广体系与策略——以韩国全民阅读推广为例[J]. 出版广角,2024(8):74-79.

[27] 徐贲. 人文启蒙的知识传播原理[M]. 上海:上海三联书店,2022:40.

[28] 朱永新. 梦想因阅读而生:朱永新阅读感悟[M]. 北京:商务印书馆,2017:194-196.

[29] 朱永新.阅读之美[M]. 南京:江苏凤凰文艺出版社,2023:58,66.

[30] 于殿利. 出版是什么[M]. 北京:中国传媒大学出版社,2018.

[31] 乔真. 阅读的力量:读者访谈录[M]. 北京:朝华出版社,2022:2.

The Conceptual History of "Reading for All" in the Triple Context of

Knowledge Construction, Institutional Evolution and Civilization Integration

WU Yun(College of Media and International Culture of Zhejiang University, Hangzhou 310058, China)

Abstract: The paper provides an in-depth examination of the conceptual history of "reading for all" in the triple context of knowledge construction, institutional evolution, and cultural integration. Based on the research, three conclusions have been drawn. Firstly, in the "web of meaning" of publishing studies, "reading for all" is an important link connecting many nodes. This iconic concept, with specific Chinese connotations, reflects China's experience and value, providing new knowledge increments for the knowledge system of publishing studies. Secondly, the institutionalization process of the concept of "reading for all" , reflects the exploration experience and changes in social concepts and cultural ecology during the transitional period of contemporary Chinese society, reflecting the policy and even conceptual process of the concept of "reading for all" in China. Thirdly, nationwide reading is a symbolic concept that has been widely accepted and formed a considerable discourse power in Chinese society, which fully reflects local experiences and values and deeply penetrates into the daily lives of the general public. This concept has three characteristics: both international and local attributes; reflecting local social facts on the basis of local practical experience; being rooted in local reading culture and reflecting local reading values.

Key words: reading for all; conceptual history; knowledge construction; institutional evolution; civilization integration