从全国国民阅读调查数据 看阅读数字化与智能化发展趋势

【摘要】文章通过对二十余年来国民阅读调查数据分析发现,以手机移动阅读为主体的数字阅读迅速发展,对纸质书报刊阅读产生了强烈的冲击。数字化时代,阅读越来越成为以满足人们精神需求和社会化链接为特征的活动,人工智能、量化自我和脑机接口等技术在改变阅读的同时,也在改变人自身。面向未来,出版业和阅读行业需要基于阅读特点变化趋势,持续深化对阅读的认知和理解,创新阅读服务模式,更好地迎接时代的挑战与机遇。

【关键词】国民阅读调查数据 数字阅读 手机阅读 智能阅读

【中图分类号】G230 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2024)9-005-05

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.9.001

全国国民阅读调查从1999年至2024年已连续开展二十一次,①在保持整体一致性和连续性的同时,会根据国民阅读趋势的变化,及时增加调查类目,如纸质图书阅读量(2006年)、报纸阅读率(2008年)、数字化阅读率(2009年)、综合阅读率(2009年)、手机阅读率(2010年)、电子书阅读量(2011年)、听书率(2016年)、视频讲书接触率(2024年)等。从调查结果看,25年时间里,中国国民阅读情况发生了巨大变化。整体来看,传统纸质阅读受到强烈冲击,数字化阅读迅速发展,呈现出从单一到多元的发展趋势。随着人工智能技术和空间计算技术的新发展,全民阅读正在进入智能化新时代。

一、数字化时代国民阅读发展趋势

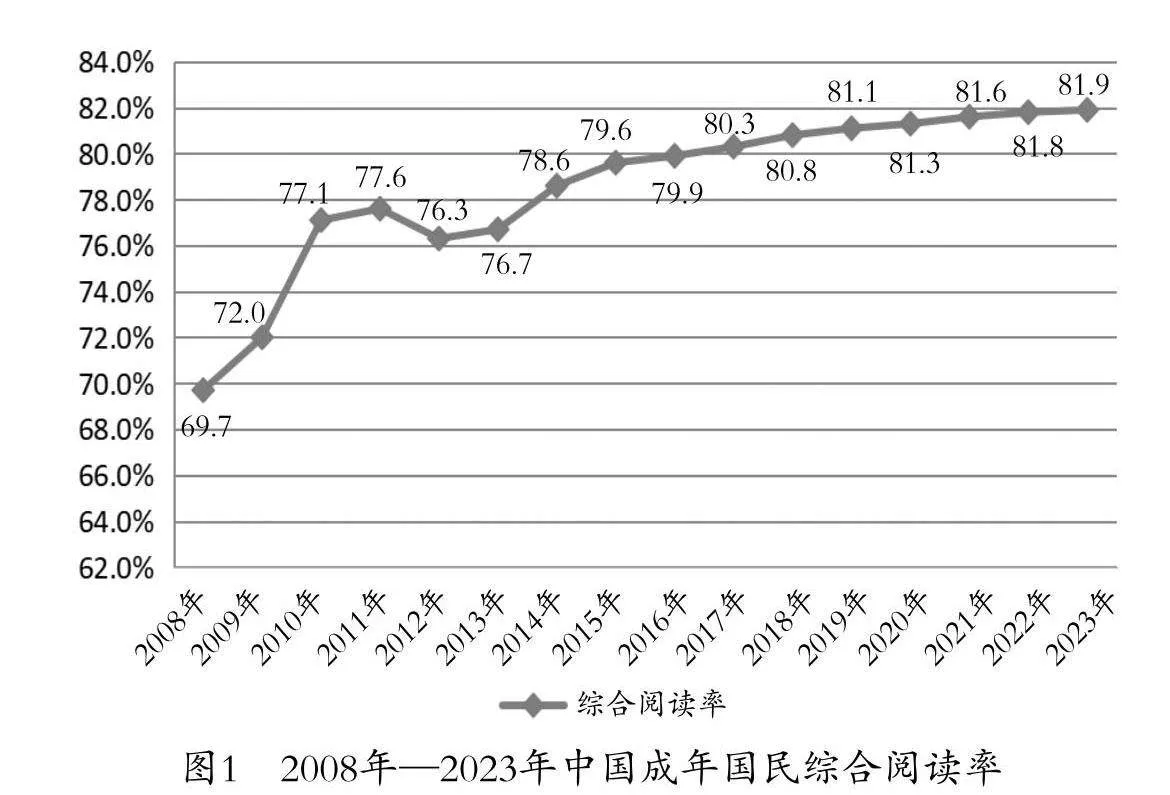

1. 成年国民综合阅读率波浪式增长

综合阅读率指有书报刊和各类数字媒体阅读行为的国民在全体国民中的比例,即国民中阅读人口的比例。从2024年4月23日发布的第二十一次全国国民阅读调查结果看,[1]2023年中国18周岁以上成年国民对包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为81.9%,较2009年首次公布2008年综合阅读率时的69.7%上升了12.2个百分点。中国国民综合阅读率从2008年的69.7%增长到2010年的77.1%仅用了短短三年时间,2023年达到81.9%,为历年最高水平(见下页图1)。可以看出,2008年以来中国国民综合阅读率总体呈上升趋势。

2. 纸质图书阅读水平相对平稳,报纸和期刊阅读水平下滑明显

1999年中国成年国民的图书阅读率为60.4%,之后连续走低,2005年降至历年最低点,为48.7%。2007年后,成年国民的纸质图书阅读率逐渐回升,2023年为59.8%,与1999年第一次国民阅读调查时的60.4%差距不断缩小(见下页图2)。从2006年开始公布的我国国民图书阅读量看,2005年中国成年国民人均图书阅读量为4.5本,此后一直处于平稳状态,2023年为4.75本。与纸质图书阅读量相比,成年国民电子书阅读量增幅较大,2011年中国新闻出版研究院首次调查的国民电子书阅读量显示,2010年国民人均电子书阅读量为0.73本,2015年增长到3.15本,2023年增加到3.4本。

报纸方面。中国新闻出版研究院2007年开始进行的报纸阅读数据调查显示,2006年国民报纸阅读率达到73.8%,此后十多年呈持续下滑趋势,2017年下降到37.6%,2023年下降到23.1%,比2007年下降了超过2/3,意味着17年间超过2/3的报纸读者不再阅读报纸,全国国民阅读报纸的人口已不足1/4。

期刊方面。1999年中国成年国民期刊阅读率为57.0%,此后虽然个别年份偶有回升,但总体呈下降趋势。2017年下降到25.3%,2023年下降到17.5%,下滑超过2/3,全国国民阅读期刊的人口已低于两成。

从图书阅读率、报纸阅读率和期刊阅读率近年的数据对比看,多年来,报纸阅读率一直高于纸质图书和期刊阅读率,但从2013年开始,报纸阅读率开始低于图书阅读率,且持续下滑,期刊阅读率同步下滑。图书阅读率二十多年来则形成了一个由高到低又不断回升的微笑曲线,且至今仍然保持较高水平并维持在稳定状态。三类阅读载体的不同变化趋势显示出数字化背景下不同媒体的发展走向。报纸和期刊作为碎片化阅读媒体,更易受到数字化阅读冲击而被替代。纸质图书作为深阅读媒体,被数字媒体替代的可能性相对较弱。此外,国家大力出台支持全民阅读的政策,也不断激发国民的阅读热情,吸引更多人投身到阅读中,使图书阅读率在数字化浪潮冲击下仍然保持稳定回升的势头。

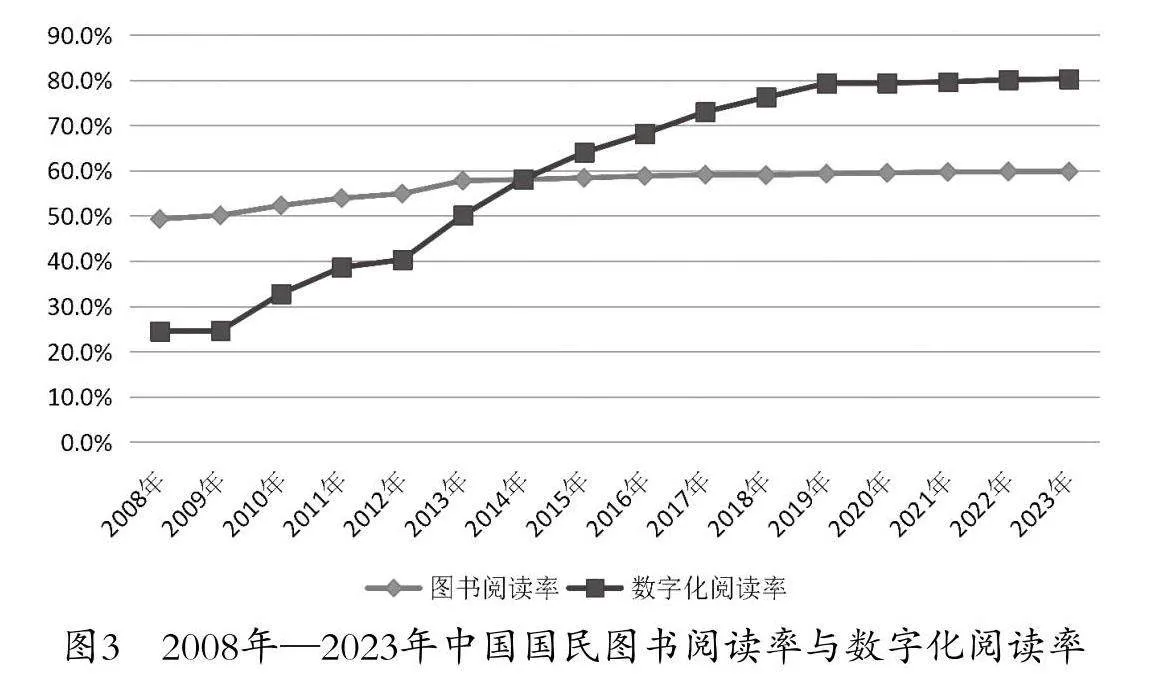

3. 各类数字化媒介阅读率增势迅猛,手机阅读率超过网络在线阅读率

2009年中国新闻出版研究院开始对国民数字化阅读状况进行调查。首次调查结果显示,2008年中国国民数字化阅读率为24.5%,2015年首次超过纸质图书阅读率,为58.0%,2018年增长到76.2%,2023年进一步增长到80.3%。由图3可以看出,数字化阅读方式的接触率16年来呈现跨越式发展趋势。换言之,在中国国民综合阅读率提升过程中,主要增量来自数字化阅读,而非纸质阅读。

2008年到2023年间数字化阅读飞速发展,阅读方式不再局限于网络在线阅读,手机阅读逐渐在各类数字化阅读方式中占据主要地位。2018年,中国成年国民手机阅读接触率为73.7%,首次超过电脑网络在线阅读率的69.3%。2023年有78.3%的成年国民进行过手机阅读,在国民各类阅读载体中接触率最高,较2022年的77.8%增长了0.5个百分点。同年,成年国民通过电脑端进行的网络在线阅读接触率为70.6%,较2022年的71.5%下降了0.9个百分点。2023年手机阅读接触率与电脑阅读接触率一升一降,使两者的差距进一步增大,呈现出移动阅读越来越强的发展趋势。

除手机阅读外,2023年还有25.3%的成年国民在电子阅读器上阅读,22.5%的成年国民使用平板电脑进行阅读。近年来,听书和视频讲书等新兴的数字化阅读方式受到越来越多成年国民喜爱,2023年有36.3%的成年国民通过听书方式阅读,有4.4%的成年国民通过视频讲书方式阅读。随着国民生活方式的移动化和视觉化转向,可以预见,手机阅读、移动听书、视频讲书和直播卖书等与阅读相关的生活方式新模式将持续崛起。

4. 成年国民网上活动行为娱乐化和碎片化特征明显,深度图书阅读行为占比偏低

从人们阅读消费时长看,在传统纸质媒介中,2023年我国成年国民人均每天读书时间最长,为23.38分钟;人均每天读报时长为4.97分钟;人均每天阅读期刊时长为3.12分钟。在数字化媒介中,成年国民人均每天手机接触时间最长。2023年我国成年国民人均每天手机接触时长为106.52分钟;人均每天通过电脑端网络在线阅读时长为65.14分钟;人均每天电子阅读器阅读时长为10.33分钟;人均每天平板电脑阅读时长为9.11分钟。可见,人均每天各类数字化阅读与消费时长达191.1分钟,超过了3小时;书报刊三类纸质阅读时长为31.47分钟,仅为半小时左右。人们用于数字阅读消费的时长是纸质阅读时长的6倍,报纸和期刊阅读几乎淡出人们的日常生活。

据了解,在我国成年国民上网从事的各类阅读与消费活动中,获取信息、聊天交友、看视频、在线购物、网络游戏等是主要活动内容,而真正意义上的阅读行为占比相对较低。在有限阅读相关行为中,阅读网络小说、看短视频与直播等轻阅读、浅阅读行为占据了主要比例。

调查发现,在我国成年网民上网从事的各类阅读与消费活动中,“网上聊天/交友”排第一位,与“阅读新闻”“看视频”“网上购物”“在线听歌/下载歌曲和电影”“查询各类信息”“网络游戏”“即时通信”位列前八位,“阅读网络书刊”则“叨陪末座”。由此可见,互联网的娱乐消费和社交功能以及阅读碎片化新闻信息占据主要位置,而真正的深度阅读占比相对较低。这既与数字阅读中深度阅读的体验不佳有关,也与网上社交及娱乐类活动更加吸引人们的注意力有关。

随着手机媒体的视频化视觉化,看小视频和直播在人们生活消费中的占比越来越高,文字消费占比进一步弱化。视频讲书无疑可以拉动人们对阅读的注意力,但视频讲书作为导读性的推荐不是真正的阅读行为,换言之,网民的数字化消费行为并非都是传统意义上的深度阅读行为,而是数字化时代全新的阅读与消费行为。从广义上讲,这些新型数字化阅读与娱乐消费都可泛化为一种“阅读”行为,但其行为模式与传统阅读具有很大差异,我们或可称之为“视频化新阅读”。

总之,数字化、移动化、视频化时代,如何界定和定义人们的阅读行为,如何研判阅读在人们数字生活中的地位与作用,如何更好地促进阅读与思考以满足人们对美好精神生活的向往,如何引导人们避免在简单的视觉刺激和算法推荐中陷入“信息茧房”“娱乐至死”,都是摆在阅读工作者面前新的重大课题。

二、数字化智能化阅读新特征与新趋势

在数字化智能化席卷全球的当下,数字阅读消费折射出人们生活方式与阅读行为方式正在发生重大变化。移动手机成为人们生活方式的一部分和身体的组成部件;阅读从之前的内容稀缺时代,进入知识过剩甚至知识爆炸阶段;阅读从一种获取知识的工具和手段,转变为个人的娱乐休闲方式、身体体验、心灵体验;阅读成为人们的社交工具、精神交往的连接器,从个体时代走向社区时代。

1. 阅读的社交化与生活方式化

手机正在成为人们身体的一部分,成为接触率最高的阅读载体。与手机相关联的许多应用,从打车、点外卖、购物、移动支付到公众号、朋友圈、小视频、直播,全面渗入人们的日常生活中。当下很多人喜欢“晒”和分享,例如在微信朋友圈晒美图、晒旅游,随手进行点评、点赞;在网络文学平台读书,并进行点评、催更、打赏。这不仅体现了分享理念,而且预示着21世纪人类生活方式发生的巨大变化:从物质时代走向精神时代,从物质消费走向精神消费,从人们之间物质的交换变成精神的交换。这些数字文明时代广义的“阅读”行为正在成为人们生活方式的中心,成为一个社会的主连接器。

新时代的数字阅读行为,包括人们的阅读行为模式、阅读载体和阅读内容,都在发生变化。纸质阅读的单一形式,已被有声阅读、手机阅读、微信阅读甚至视频阅读、混合现实全真阅读这些更多元、更立体、更丰富的新型阅读模式充实或替代。阅读成为人们随时随地无所不在的日常行为,成为人们的生活方式甚至自身的一个组成部分。阅读不再仅仅是个人的精神消费行为,而且成为人们的精神链接行为、社交行为。人在阅读中不再是孤独的个体,而是与社群精神共振、共鸣、共享。

2. 阅读的碎片化与深度化

虽然数字化阅读成为人们目前重要的阅读方式,但互联网的娱乐消费和社交功能以及阅读碎片化新闻信息占据主要位置,真正的深度阅读则占比相对较低。数字化内容消费常常被浅表化、碎片化的知识潮流裹挟而使人迷失自我,普遍陷入焦虑、迷惘,最终不能很好地满足阅读需求。

阅读方式的变化也促使人们对阅读本质进行思考。从本质上讲,阅读是人对信息、知识、智慧、认知、生命、世界、宇宙的思考,是让人从一个生物个体变成精神个体的蜕变路径。无论是古老的甲骨文时代、竹简时代,还是纸本阅读时代,或手机阅读时代和社交阅读时代,阅读的本质是不变的。我们要做的不是减少阅读、放弃阅读,而是不断强化阅读功能,更好地应对新时代的挑战。一方面,人们会发现阅读的价值,只有通过不断阅读、成长,才能跟上快速迭代的时代;另一方面,社会、知识界和阅读界要有效引导、引领、服务、支持和满足人们深度阅读的需求,引导人们以阅读应对变革的世界和时代。这应当是全民阅读公共服务在数字化时代的使命所在。

3. 阅读的智能化与人机融合化

数字化阅读还可以让我们有更多发现。我们阅读时在读什么?除了文字、图片、声音,还可以读自然、读人,甚至进行自我对话。这促使我们思考:古人读竹简、读帛书、读线装书,现在我们读屏,应该怎样理解阅读的载体与对象的变化?

读屏具有碎片化、浅阅读、跳跃式、数据化、人机交互等特征。读屏的时候,屏在记录读者的眼球轨迹、频率、时间、内容等信息。读屏使读者进入一个量化自我的阶段。如果读屏算是阅读,那么,屏读人是不是阅读行为?在经典阅读中,主体是人,客体是书;当书变成主体、人变成阅读客体的时候,这种机器阅读还是不是阅读?会不会成为未来主流阅读模式之一?

进言之,机器不读人,而是读机器,即通过物联网技术,万物互联、交换数据,这种阅读又将如何定义?近两年爆火的生成式人工智能大模型基于机器对海量知识的阅读、学习、生成,将机器阅读、机器学习、机器创作、机器使用知识的场景充分体现出来。随着生成式人工智能技术的进一步发展,智能体、通用人工智能、超级人工智能正在成为现实和可见的未来。在这一进程中,机器阅读也随之成为阅读的重要形态和组成部分,人工智能机器人作为读者、作者、编辑、阅读陪伴者、阅读导师正在走向人们的日常生活。数字人、智能体成为新型读者。通过阅读和学习,人工智能机器人将成为通用人工智能和超级人工智能。

智能化时代还有两种新型阅读模式,一是元宇宙阅读。在元宇宙空间里,人们获得信息、知识和智慧的方式进一步从文字阅读与思考转化为“目击”各类“全真信息”。如在新闻发生“现场”目击“全真新闻”,在战争“现场”目击“全真战争”,通过仿真操控学习驾驶汽车、飞机与宇宙飞船,通过数字孪生实现对物理设施的同步指挥控制。元宇宙时代,一切信息都以“全真”方式呈现在人们眼前,阅读将从文字阅读时代发展到全真阅读时代,阅读的形式、内容、定义再一次面临改写。[2]

二是脑机接口阅读。随着人工智能不断发展,脑机接口正在成为新的人机交互模式。这引发我们新的思考,如果知识与信息可以通过脑机接口输入、智慧通过思维传感可以复制与传播,我们是否还需要从零开始通过传统阅读模式累积知识和智慧?如果可以直接通过拷贝获得爱因斯坦的知识,是否还需要读书?通过脑机接口进行知识传感会不会成为新的阅读形态?[3]

智能化阅读正在使人类进化成神和超人。生命3.0这一新提法,就是生物与机器融合为一,成为新的生命形态。[4]随着人工智能技术发展日益成熟,人类面临着进化到智人以来最大的改变。在《今日简史:人类命运大议题》一书中,尤瓦尔·赫拉利提出,未来人类将面临三大趋势:生物本身就是算法,生命是不断处理数据的过程;意识和智能将分离;从生命角度看,大数据环境可能比我们更了解我们自己,我们将成为被读取的对象。[5]人工智能可能会改变人类作为万物灵长的进程,改变人类中心主义的历史。阅读的未来,必将发生更根本性的改变。

三、数字化智能化时代阅读服务新要求

在数字化智能化时代,无论是阅读设施还是阅读活动,都指向人们的阅读体验,通过营造氛围、场景、活动,为人们提供心灵的栖息地和精神的家园。出版社、书店、图书馆都将从以书为中心向以人为中心转型,使传统的阅读服务模式发生巨大变化,获得新的生命力。

1. 从以书为中心转变为以人为中心

提供图书和知识是知识稀缺时代出版业的核心模式。在知识过剩和知识爆炸时代,信息和知识随手可及,人们的核心需求不再是获取图书和知识,而是阅读体验、阅读交往。这要求出版业从提供图书与知识产品向提供阅读服务、知识服务、智慧赋能、精神提升转型,提供更好的阅读场所和氛围。纸书与电子书、有声书、视频直播、虚拟现实3D内容沉浸式体验、专家TED演讲与精品课、知识智能体、对话数字人、脑机接口知识传感等,一切能让人们获取知识与智慧的载体介质与形态,都将成为出版业的发展方向,并以此重构出版业的商业模式。

2. 以阅读为入口,连接人的一切精神文化需求

知识过剩时代,阅读服务方式也在发生根本性变化,从提供图书借阅、以图书为中心向服务于人的精神需求、实现阅读服务转型。当下,许多图书馆都在探索新的服务模式,如组织读书会、读书论坛等。还有的图书馆与阅读机构以阅读为轴心,向居民提供绘画、书法、读书沙龙、剧本杀等更加多元的文化生活服务。

目前兴起的新型阅读空间事实上是一种介于营利和公共服务之间的新形态。相应地,新型阅读空间以贩卖人们的生活方式和场景消费为主,服务式、场景式、体验式消费占比越来越高,其产品结构和利润结构与传统书店有天壤之别,且越来越多不同类型的新型阅读空间还在不断出现,包括禅意阅读空间、大自然阅读空间、背包客阅读空间,以及各种线上线下结合的新型读书会。他们不以卖书和借书为主,而是采用知识服务、知识社交、知识分享等运营模式。从发展方向看,新型阅读空间以新型阅读体验向人们提供不同场景下的阅读服务,也使更多阅读需求被激发出来。

结语

二十多年来,国民阅读方式经历着纸质书报刊阅读、电脑网络在线阅读、手机移动阅读、有声阅读、视频直播讲书、元宇宙虚拟现实阅读、数字人智能体机器人互动对话阅读等变迁。具身智能、脑机接口思维传感等新技术新模式还将进一步改变阅读模式。阅读形式、阅读内容、阅读主体都在持续发生变化,并导致阅读的定义乃至人的定义发生变化。随着自主机器人具身智能、超级人工智能、脑机接口等进一步发展,人类面临的挑战与机会越来越多。面对机器超级智能的挑战,人们需要对自身知识与智慧持续更新升级,而人们享受的正是不断更新升级的精神消费。从这个意义上说,智能化时代越发展,阅读能力、阅读素养越成为每个人的核心竞争力。通过各种形式的阅读,人类将实现思维、认知系统的持续升级,实现智慧的升维和生命的跃迁,“智人”“神人”“超人”将成为新人类的写照,阅读将越来越成为人的本质。通过阅读,每一个人都将成为更好的自己。

参考文献:

[1] 中国新闻出版研究院. 第二十一次全国国民阅读调查成果发布[EB/OL].[2024-04-23].https://mp.weixin.qq.com/s/xFdm1UL4Njfq6Uy0e34jTw.

[2] 徐升国. 元宇宙时代的出版与阅读[J]. 科技与出版,2022(4):5-10.

[3] 徐升国.信息文明与智能化阅读新未来[J]. 出版广角,2023(9):8-13.

[4] 迈克斯·泰格马克. 生命3.0[M]. 汪婕舒,译. 杭州:浙江教育出版社,2018:31-38.

[5] 尤瓦尔·赫拉利. 今日简史:人类命运大议题[M]. 林俊宏,译. 北京:中信出版社,2018:17-25.

Digitalized and Intelligentized Development Trend of Reading:

Based on National Reading Survey Data

XU Sheng-guo(Institute of Publishing, Chinese Academy of Press and Publication, Beijing 100073, China)

Abstract: Through the analysis of national reading survey data in more than 20 years, the article finds that the rapid development of digital reading with mobile phone as the main carrier has a strong impact on the reading of printed books and newspapers. In the digital age, reading has increasingly become an activity characterized by satisfying people's spiritual needs and social links. Artificial intelligence, quantified self and brain-computer interface technologies are changing people as well as reading. Facing the future, the publishing industry and the reading industry need to continue to deepen their cognition and understanding of reading based on the changing trend of reading characteristics, innovate reading service models, and better meet the challenges and opportunities of our times.

Key words: national reading survey data; digital reading; mobile phone reading; intelligent reading