重庆《新华日报》所刊吴藻溪诗文举隅

在抗日战争和解放战争时期,报纸作为传递信息、引导舆论的工具,在宣传阵地扮演了重要的角色。《新华日报》是这一时期中国共产党在国统区公开出版的一份重要的机关报。“1938年1月11日在汉口创刊,同年10月25日随八路军办事处迁至重庆继续出版。……社长潘梓年,华岗、吴克坚、章汉夫、夏衍先后任总编辑,徐迈进、熊瑾、许涤新、陆怡等先后任经理。该报主要宣传中国共产党在抗日战争中及战后的路线、方针、政策。周恩来、董必武等直接领导该报工作,并亲自为其撰写社论、专论及其他署名文章。1947年2月28日,被国民党政府封闭。自创刊至终刊,共出3231期。”[1]《新华日报》创刊的宗旨是宣传和服务抗战,正如其《发刊词》所言:“本报愿在争取民族生存独立的伟大斗争中做一个鼓励前进的号角”,揭示了它鲜明的政治立场;“本报愿为前方将士在浴血的苦斗中,一切可歌可泣的伟大史迹之忠实的报道者记载者,本报愿为一切受残暴的寇贼蹂躏践踏的同胞之痛苦的呼吁者描述者;本报将愿为后方民众支持抗战参加抗战之鼓动者倡导者”[2],反映了它深入民心的内容。这份报纸在当时的国统区极受广大进步人士和青年人的欢迎。

吴藻溪因董必武而结缘《新华日报》

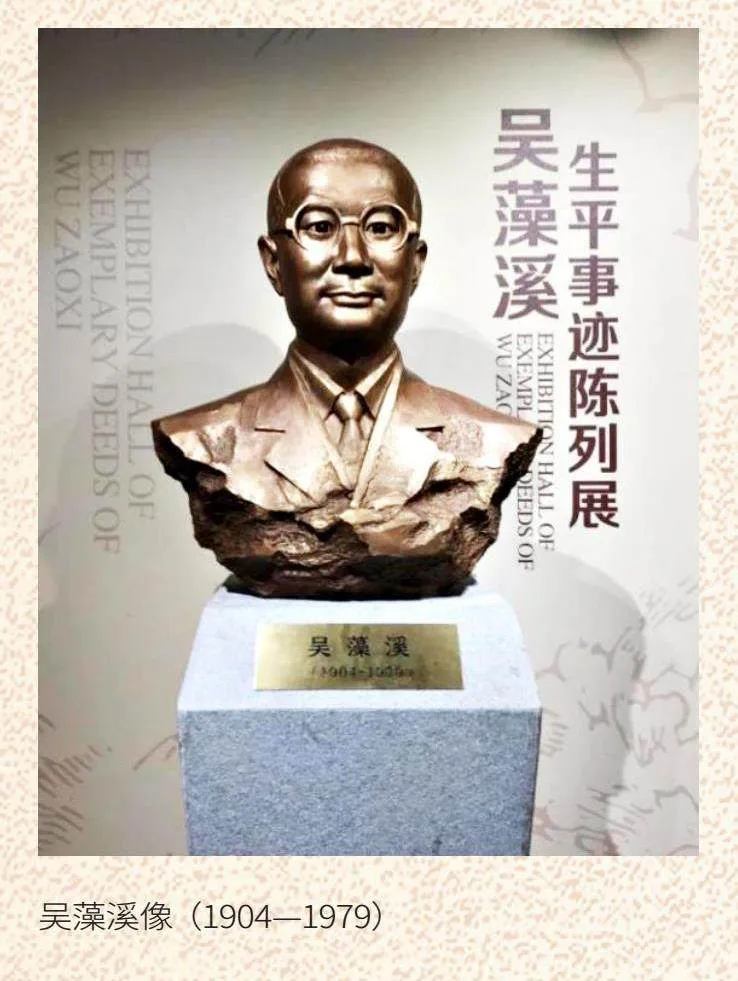

因董必武的关系,吴藻溪与《新华日报》结下不解之缘。吴藻溪是湖北崇阳人,其父吴仙桂为塾师,生墨溪、曜溪、藻溪、南溪、蕙园、汉溪兄妹六人,吴藻溪排行第三。“他(按:吴藻溪)19岁参加反帝大同盟,1927年‘七一五’反革命事变后到开封,在冯玉祥总部开展革命工作,担任重要幕僚。1930年冬赴日本留学,先后入东京帝国大学、早稻田大学学习,1933年夏,因从事反日爱国运动被日本警察逮捕。抗战期间,吴藻溪来到重庆,在中国共产党的支持下,创办学校,参与民主宪政活动,开展科学运动,促成了《新华日报》‘自然科学’副刊的创立,并发表了多篇署名文章。”[3]吴藻溪最初是什么时候结识董必武的?有不同的说法。《湖北人物传记》认为吴藻溪是在日本留学期间结识董必武,文中指出:“一九三〇年冬,赴日本半工半读,进入东京帝国大学、早稻田大学学习,参加日共青同盟、日青反帝同盟等革命组织,从事革命活动。在此期间,得有机会与董必武同志接触,受其教诲。”[4]一川《吴藻溪事略》也指出,吴藻溪“留日期间,加入日共青年同盟,从事反帝爱国运动,同时结识董必武同志”[5]。郭祥《吴藻溪传略》则指出两人结识的时间应该更早,在赴日之前吴藻溪就认识董必武了:“在第一次国共合作时期,董必武作为湖北省大革命运动的核心领导人之一,广泛发动220多万农协会员开展了轰轰烈烈的湖北农民运动,形成强大的革命声势,同彼时的湖南农民运动交相辉映。吴藻溪以极大的政治热情积极投入其中,在此期间,他认识了董必武、李汉俊、孟宪章等人,还先后到蒲圻、咸宁、黄陂、孝感等地考察和旅行,增长了社会知识。”[6]

被日本警察遣送回国之后,吴藻溪受到中国共产党人的帮助和影响,通过主编《科学时报》、参加学生运动、开办抗战学校等途径积极宣传抗日。1938年5月,吴藻溪来到重庆,11月在十八集团军办事处再次见到董必武。在《〈新华日报〉科学副刊的诞生》一文中,吴藻溪详细描述了事情的经过:“武汉刚失守的时候,大家对科学运动都很冷淡。我要求重庆中央、大公、新蜀和新民各报发行科学副刊,推动中苏文化协会四川分会发行科学杂志,都失败了。自己筹办科学杂志,又因领不到登记证,筹不到款,陷于流产。只好函孔庚代向董必武先生接洽,希望《新华日报》发行科学副刊,孔只把董先生的住址告诉我。我到机房街去和董先生谈了一次,他很赞成科学运动,愿向《新华日报》编辑委员会洽商发行科学副刊。”[7]因彼此早就认识,对吴藻溪的志向也比较了解,董必武热情地将他介绍给自己的同事,说吴藻溪“称得上是自己的同志”,并告诉吴藻溪联系《新华日报》的吴克坚和潘梓年。[8]由于董必武的大力推荐,虽历经一波三折,《新华日报》科学副刊终于成功创办,名为“自然科学”专栏。如今在重庆特园中国民主党派历史陈列馆还存有董必武致吴藻溪函(关于《新华日报》副刊问题)的复印件。

抗战时期吴藻溪协助编辑《新华

日报》“自然科学”副刊兼撰稿

一开始,《新华日报》“自然科学”副刊的稿件多由重庆自然科学座谈会人员撰写。郭祥指出,重庆自然科学座谈会于1939年3月下旬由吴藻溪、张申府、熊雯岚、潘菽、周建南、葛名中等人发起,成立之初其他成员还有孙克定、李伯刚、邹明初、漆文定、汪季琦、涂长望、梁希、干铎、金善宝、李士豪、谢立惠等人,人员不固定,有进出,前后参加者有40多人。[9]《九三学社史》记载:“‘自然科学座谈会’这个组织并不保密,但参加的成员却是不公开的。潘梓年经常直接或间接地指导这个座谈会的活动。因此,座谈会与新华日报社有了密切的关系。《新华日报》在当时的重庆,像一座熠熠闪光的灯塔,给人民以光明和希望。座谈会的同志经常参加新华日报社组织的各种活动,也经常去周恩来住所听抗战形势报告或参加座谈会。在中国共产党的帮助教育下,大家的觉悟不断提高,逐步成为《新华日报》的亲密战友。‘自然科学座谈会’的一些成员应《新华日报》编辑部的邀请,协助编辑‘自然科学’副刊。”[10]除协助编辑《新华日报》“自然科学”副刊外,吴藻溪也是该专栏主要撰稿人之一。

1940年5月14日,在《新华日报》“自然科学”副刊第一期,吴藻溪发表了旗帜鲜明的文章《自然科学者起来扑灭汪逆汉奸》。吴藻溪在文中指出,日寇挂起“防共”的无耻招牌悍然发动对华侵略的强盗战争,“其在自然科学方面的意义,便是利用东方残余封建势力及西方没落金融资本势力文化垃圾去危害转变中的世界自然科学及对立统一发展中的中国自然科学;其在自然科学方面的事实表现,便是在日本则剥夺自然科学研究的目的,及桎梏自然科学的正常发展,在中国则滥用自然科学去残杀善良无辜的中国人民,轰炸中国人民的各种文化教育机关,并且企图以危害日本自然科学的伎俩永远施之于中国;这对于整个自然科学的发展,无疑是一个绝大的危害。”吴藻溪接着指出,汪伪汉奸是日寇的一伙最恶毒的走狗,对日寇的伎俩如法炮制,假借科学运动去实行卖国投降的阴谋。吴藻溪指出,自然科学和民主政治在中国相依为命,“民主政治是抗日的最尖锐的武器,自然科学又经常是民主政治的先驱。抗战中的中国,自然科学和民主政治,正以科学运动和宪政运动的英姿,而蓬勃发展。”吴藻溪号召自然科学家英勇加入科学运动和宪政运动,要消除懦弱情绪、精诚团结,亲自参加军事及产业的技术工作,在经济和军事上给予日寇致命的打击。他认为这也是扑灭汪伪汉奸最有效的手段。

1940年7月11日,吴藻溪在“自然科学”副刊发表了《新兴自然科学在中国》。他介绍了中国的新兴自然科学发展的三个时期:第一期是从1927年大革命时代到1931年九一八事变。这个阶段的特征是介绍新兴自然科学,介绍者主要是一些进步的哲学者或社会科学者,站在从属于新兴社会科学的地位介绍,集中于上海一地。第二期是从1931年九一八事变到1937年的七七事变。这个阶段的特征是脱离了从属地位,开始被当作独立的自然科学介绍;介绍者以自然科学者为主,成立了众多的自然科学团体,如自然学会、世界科学社、实用科学研究会、科学丛报社等;地理分布由集中上海而扩散分布到北平、南京和日本东京等地。在政治上不自由、忍受日本帝国主义和汉奸迫害,以及经济上极度贫困的限制下,这一阶段仍然开展了书报出版、科学大众化及抗战准备的工作。第三期是从1937年的七七事变到1940年。这个阶段的特征是“形成着以自然科学者为主,进步的哲学者及社会科学者为辅的单纯明朗的形势”。新的自然科学团体呈现,如陕甘宁边区自然科学研究会、澂江自然科学研究会、重庆自然科学座谈会等。地理分布的重镇转移到延安、重庆及澂江等地。吴藻溪在文末指出:“中国的新兴自然科学者,即唯物辩证法的自然科学者所负的无上任务,便是如何加强中国新兴自然科学的主观力量,以完全战胜日本帝国主义和汉奸。”

1941年1月14日,“自然科学”副刊停刊前最后一期出版,发表了吴藻溪的重要文章《为开展科学运动告全国青年》。吴藻溪指出,“科学运动是一种最富于青年性的文化教育方面的抗战建国运动”,是建设民族独立共和国的必需的武器,科学青年应勇于破除旧传统,与卖国投降派以及文化偏见者作斗争。吴藻溪认为,科学运动的社会基础,“便应该以工农大众和积极参加抗战建国运动的民族资产阶级为主要,其余各阶层为次要”。科学运动的经费要从产业的实际经营中去想办法。吴藻溪指出,没有现成的大批健全的科学运动干部队伍,也缺少大规模训练干部的适当机关,负责的人要加强自我教育和集体研究,在科学运动的开展中帮助群众学习、提高,以此逐渐发现培养人才。吴藻溪强调,科学运动需要克服错误观念,如认为科学运动与抗战建国无关、科学运动要有名流要人倡导才有成功的希望、只要学好科学技术不必理会科学运动等误区。吴藻溪既有世界的眼光、也有民族的视角,对于外来文化与传统文化能够一分为二地看待。他号召中国青年对于帝国主义与封建残余思想予以坚决拒斥,但对于西方的各种启蒙思想、自然科学、社会主义思潮等保持欢迎与接受的态度,对于中华优秀传统文化中的科学思想与研究成果予以提倡继承。对于一切思想文化资源,吴藻溪强调了使之科学化、中国化、大众化,这就有助于使其得到有效转化,成为能够直接为战时的中国人民服务的有力武器。这篇文章的写作时间是1940年9月24日,发表时间延后。

从以上文章内容我们可以看出,吴藻溪积极为“自然科学”副刊撰稿,其目标是十分清晰的,就是想方设法在自然科学领域为抗战建国服务,他号召全国的自然科学者同仇敌忾,投入到伟大的抗日战争中去。1941年1月,国民党顽固派制造了震惊中外的皖南事变。吴藻溪早在1927年曾作《感时》诗:“征云连海岱,黑雾罩边城。飞雪寒嘶马,残星夜进兵。苍茫家国恨,契阔女儿情。何日黄龙饮?凯旋细柳营。”[11]此时,他以《皖南事变》为题,对原诗作了改动:“妖云兴海岛,铁火撼山城。香港私通敌,峨眉坐拥兵。不知亡国恨,何论恤民情?幸有毛朱在,龙蟠大本营。”[12]改后的诗作表达了吴藻溪对中国共产党的信任与支持。由于皖南事变带来的政治形势巨变,《新华日报》的编辑发行陷入困境,“自然科学”副刊被迫停止。“自然科学”副刊从创办到停刊总计仅18期,但这18期的文章尤其是吴藻溪的作品,对于普及自然科学、宣传抗战建国等确实起到推波助澜的作用。

解放战争时期吴藻溪在《新华日报》持续发声

“自然科学”副刊停办之后,吴藻溪仍然在《新华日报》撰稿发声。1946年4月8日,王若飞、秦邦宪、叶挺、邓发和黄齐生等,乘飞机离开重庆返回延安,途中飞机失事,机上人员全部遇难。发生这样的惨剧,凡正义之士无不深切哀悼。1946年4月19日,《新华日报》刊出了《追悼飞延遇难诸先生特刊》,田汉发表了诗歌《他们的心没有成灰》,施复亮撰写了《敬悼伟大的人民战士》,陈白尘、郑君里撰写了《哀词》,翦伯赞撰写了《悼伟大的民主战士》等纪念文字。吴藻溪则撰写了《复活》[13],一方面表达对死难者的深切哀思,另一方面则是对反动派的痛斥。吴藻溪借基督教耶稣复活的隐喻,表达了依靠人民的力量扫清一切罪恶的势力,让和平民主重回人间的强烈愿望。

在中国共产党的感召下,吴藻溪与许德珩、褚辅成、税西恒、张西曼等人发起成立九三学社。1946年5月4日,在重庆青年大厦召开了九三学社成立大会,吴藻溪被选为理事。大会通过了由吴藻溪起草的《九三学社缘起》《成立宣言》《基本主张》《对时局主张》等文件。5月6日,《新华日报》以《九三学社开成立大会》为题作了报道,并全文刊登了上述几个文件。[14]

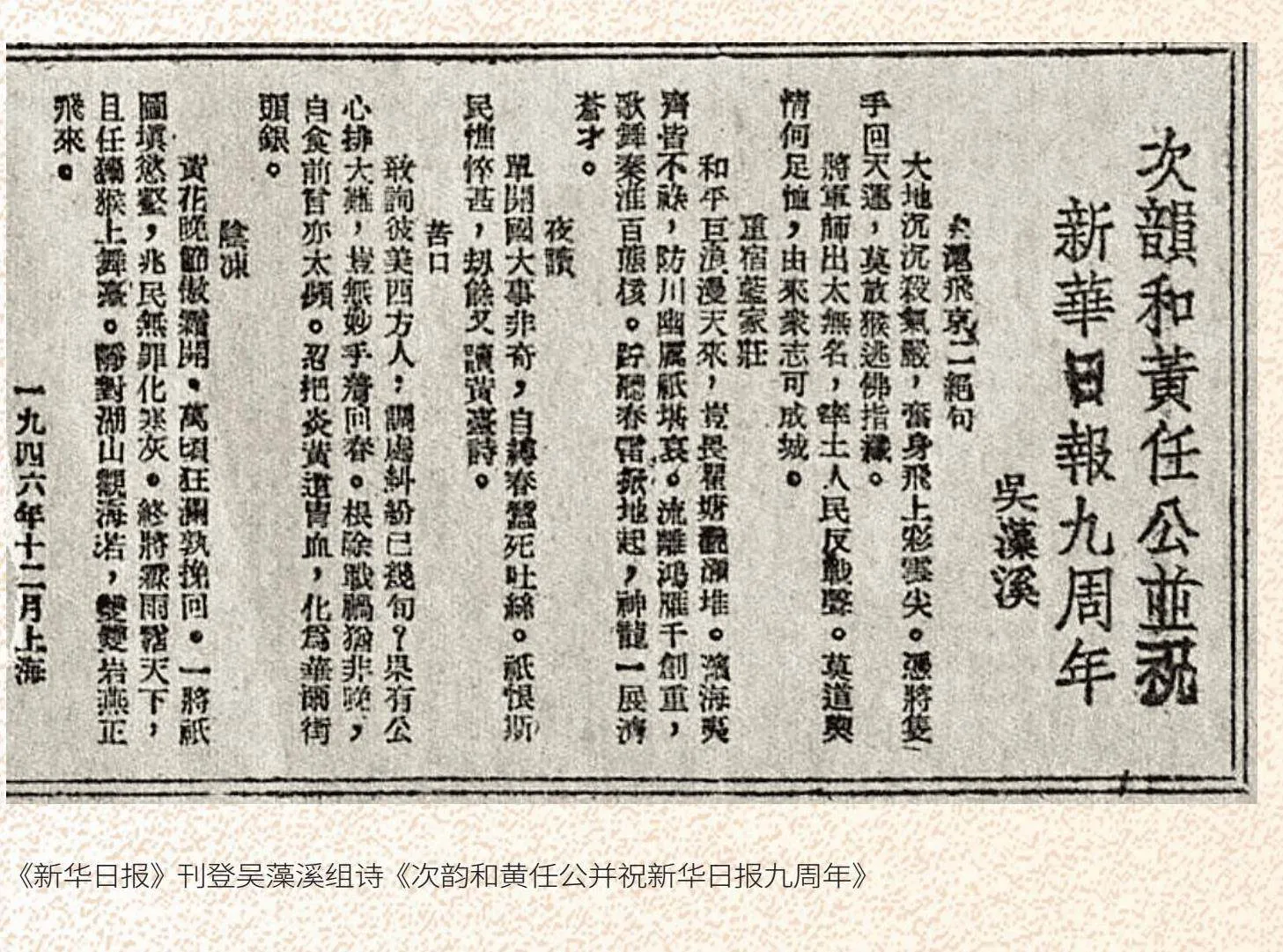

1947年1月11日,《新华日报》发表了吴藻溪的组诗《次韵和黄任公并祝新华日报九周年》,包括《由沪飞京二绝句》《重宿蓝家庄》《夜读》《苦口》《阴冻》总计五篇佳作,由诗题可知这五篇作品都是对黄炎培(字任之)原诗的酬唱之作。1946年10月31日,国共和谈濒临破裂,黄炎培在南京写下《苦口》一诗:“苍生痛哭岂无人,苦口哓哓又一旬。梦逐河边新万骨,觞歌白下醉千春。才驱敌去思劳止,复为谁来点卒频。缫到和娘丝已熟,受降城月尚如银。”[15]诗句表达了诗人黄炎培为和谈劳苦奔走、苦口婆心却无能为力之感。吴藻溪的同题应和之作《苦口》这样写道:“敢询彼美西方人,调处纠纷已几旬?果有公心排大难,岂无妙手著回春?根除战祸犹非晚,自食前言亦太频。忍把炎黄遗胄血,化为华尔街头银。”[16]吴藻溪把矛头指向了号称协助调停国共双方的美国,指出美国的所谓调停并非真正出自公心。1946年11月11日,《联合晚报》发表了黄炎培诗作《重宿蓝家庄》:“撒手于今百日来,埋怨战骨有新堆。拼将不世语溪颂,化作同根豆釜哀。谁哭收京几遗孑,欲狂蹈海一奇侅。蓝庄月黑迟归夕,诸子回天既竭才。”[17]诗句表明黄炎培不愿意看到和谈破裂、骨肉相煎,但是又看不到希望的曙光。吴藻溪和诗《重宿蓝家庄》:“和平巨浪漫天来,岂畏瞿塘滟滪堆。滨海夷齐皆不禄,防川幽厉只堪哀。流离鸿雁千创重,歌舞秦淮百态侅。停听春雷掀地起,神龙一展济苍才。”[18]诗中“春雷”象征中国共产党,末句“神龙一展济苍才”表明作者相信,在中国共产党的领导下,中国必将走向光明的前景。

1946年11月16日,黄炎培在上海作诗《阴冻》:“莫道阴霾冻不开,天心终见一阳回。闭门忍听千家哭,袖手何曾万念灰?枉欲投鞭平黑水,宁愁抱蔓到黄台。邻翁走告军符急,夜半搜床里正来。”诗前标注:“六七年来和平民主运动终于失败,难道和平民主运动真会失败么!”[19]这首诗的创作背景是中国共产党抗议国民党一手包办“国民大会”,和谈破裂,中国共产党代表团撤回延安。吴藻溪就此事件作同名诗《阴冻》回应黄炎培的忧心:“黄花节晚傲霜开,万顷狂澜孰挽回?一将只图填欲壑,兆民无罪化寒灰。终将霖雨沾天下,且任猕猴上舞台。静对湖山观海若,双双岩燕正飞来。”[20]吴诗不但指明了彼时国民党单开“国大”的背信弃义,而且指出了只有中国共产党才能力挽狂澜、拯救黎民百姓于水火。“双双岩燕”这里有个和郭沫若有关的典故,吴藻溪曾在重大压力之下,写信请教郭沫若关于石燕和海燕的异同,郭沫若回答说:“海燕比石燕更勇敢些。”[21]吴藻溪此处意将革命者比喻即将遭受暴风雨洗礼的海燕,虽历经艰难险阻,但终将获得胜利!

注释:

[1]李松林主编:《中国国民党史大辞典》,安徽人民出版社,1993年,第576页。

[2]《新华日报·发刊词》,1938年1月11日。

[3]九三学社中央委员会:《九三学社史》,华文出版社,2024年,第9-10页。

[4]湖北省志·人物编辑室编:《湖北人物传记》试写本第3辑,湖北省武昌县印刷厂,1983年,第172页。

[5]一川:《吴藻溪事略》,《民主与科学》,1995年第4期,第33页。

[6]郭祥:《吴藻溪传略》,九三学社中央研究室主编:《九三学社人物传略》(第一辑),学苑出版社,2015年,第171页。

[7]吴藻溪:《〈新华日报〉科学副刊的诞生》,吴藻溪编著:《科学运动文稿》,农村科学出版社,1946年,第389页。

[8]刘秀荣:《九三学社创始人吴藻溪在巴南的活动史实略考》,http://www.93.gov.cn/lshm-sszl/208831.html。

[9]同[6],第177页。

[10]同[3],第12页。

[11]吴藻溪:《吴藻溪诗集》,中国国际文化出版社,2012年,第3页。

[12]同[11],第12页。

[13]吴藻溪:《复活》,《新华日报》,1946年4月19日。

[14]同[3],第23-24页。

[15]黄炎培:《黄炎培诗集》,中国文史出版社,1987年,第438页。

[16]吴藻溪:《次韵和黄任公并祝新华日报九周年》,《新华日报》,1947年1月11日。

[17]黄炎培:《重宿蓝家庄》,《联合晚报》,1946年11月11日。

[18]同[16]。

[19]同[15],第439页。

[20]同[16]。

[21]同[11],第148页。

(作者为九三学社中央社史研究中心研究员,福建师范大学闽台区域研究中心副研究员)

责任编辑:马莉莎