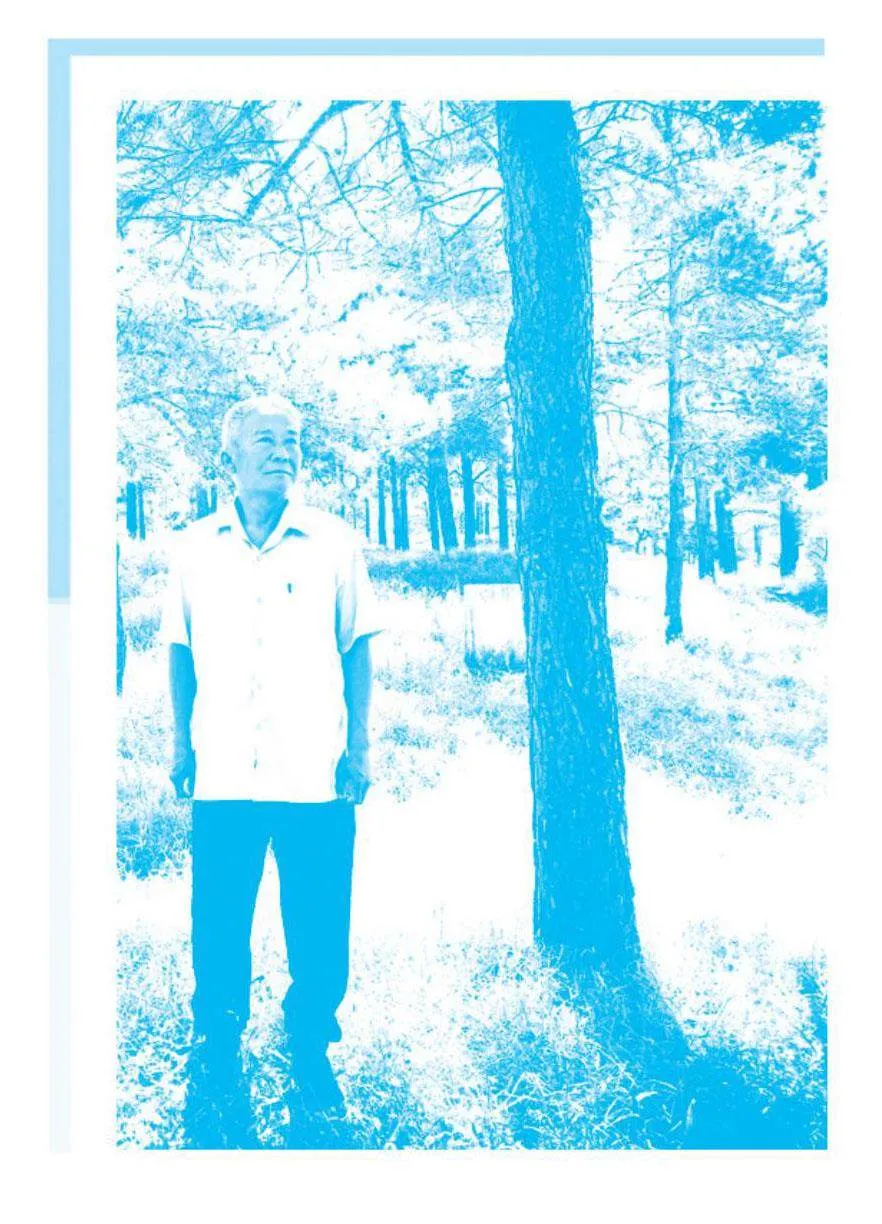

马蹄印飘出欧李的芬芳

编者按:这,是杨海清植树造林生涯中的一个缩影。为实现家园几代人的绿色梦想,他于而立之年扎进茫茫沙丘,直至年过古稀依然默默坚守,他独自一人走过了漫漫的治沙之路……

每天早晚巡山两遍,这是治沙人杨海清播下第一片绿时就给自己立下的规矩。可是,多年前的一个秋天,他打破了这个雷打不动的习惯。

由于常年在山上栽树护林,他的双腿患上了严重的风湿病。前些年,他还能拄着木棍一瘸一拐地上山,可这几年林子里的草木越来越深,他的身上经常被露水打湿,导致病情越发严重。风湿膏贴过了,止疼药吃过了,药酒也擦过了,可还是无济于事。现在,他疼得连从炕上下地都费劲了。

好几天没上山了,杨海清的心里感觉格外不踏实。他牵挂着那片林子:新补栽的小树苗是否被牛羊踩到?防护林带的榆树有没有被大风刮倒?还有,入秋以后气候干燥,可别有哪个调皮的孩子上山玩火引发火灾啊……他这心里,好像有一千个放不下。

要知道,这座山连着几代人的梦啊!杨海清很小的时候就听爷爷讲过:从前这里不是山,而是草原。草原上云白天蓝,牛羊成群,景色美着呢!最让杨海清不能忘的,是那句“美得连马蹄都染上了欧李的颜色”。可后来呢?由于风沙侵袭和过度开垦,草原变成了沙地,地面形成了小沙包,小沙包变成了大沙丘,最后愈演愈烈。庄稼被大风吞噬,农具被沙子掩埋,鸡鸭被吹得飞上了天。有的农户被逼无奈,选择了搬迁。长大后的杨海清曾目睹过乡亲们一家老小背井离乡的场面。那一刻,他在泪光中对自己说:“我要治服这沙子,还家园草青花香!”

回想当初立下的誓言,坐在炕上的杨海清不由得攥紧了拳头,他将手臂抬高,再抬高,高过了头顶,而后狠狠地砸向自己的双腿,直到麻木得再也感觉不到疼痛。他扶着炕沿走到墙角,拿起那根木棍支撑起身体,朝院门外那条熟悉的山路走去。

没走多远,杨海清的腿部又开始疼痛起来,他强忍着继续向前,走到半路时,实在寸步难行。眼巴巴地望着那座山,就是走不到跟前,他的心里万分焦急。怎么办呢?他向四周望去,忽然眼前一亮,他看到了不远处的那片浅泡子。也许,冷水能消除疼痛。他走进泡子,向深处移动,直到水面没过了膝盖。

那时正值深秋,水中透着寒凉,杨海清接连打了几个寒战,感觉身上有一种不可抵御的冷,但他坚持着。他在心里说:老杨,为了家园不再草木稀,不再风沙起,你一定要挺住!他回想起1984年自己刚承包1000余亩沙丘的情景。当时他的家人和亲戚都不同意,说他往沙子里扬钱。周边的人也不相信沙丘上能栽活树,说这是犯傻。但他不顾家人的阻拦,也不管别人的冷嘲热讽,卖掉了家里的牛羊,又从银行贷款,坚持承包下那片荒芜的沙丘。那些年,他起早贪黑,赶着牛车往山上运树苗,用磨出老茧和血泡的双手栽下樟子松、桑树和槐树。为了让小树苗茁壮成长,他吃住在既不能遮风也不能挡雨的简易棚里,终于让那片树林成为坚不可摧的“挡风墙”。那一道道难关,不都一一闯过来了吗!拄着拐棍站在水中的杨海清为自己加油鼓劲。

时间在一分一秒地过去,泡子里的秋水浸透了杨海清的腿部,先前剧烈的疼痛逐渐被冰冷的感觉所替代。他左右挪动了几下,感觉缓解得可以行走了,便上岸,趔趔趄趄地走向那座山。沿着蜿蜒的山路,他从东边巡到南边,又从西头绕到北头。当他无比艰难地走完整座山,看到一棵棵树都安然无恙时,那颗悬着的心终于落了地。

落日的余晖照着杨海清刚毅的面庞,他欣慰地笑了……

多年来,杨海清就是这样克服重重困难,一步步完成了祖祖辈辈的绿色梦想。如今,他所在的四合城镇已是满目青翠、鸟语花香。最值得一提的是,连马蹄印都飘出了欧李的芬芳。