微塑料,入侵人类生殖系统

当不少国家都为过低的生育率焦头烂额时,近来的一些研究,多半会加深这种焦虑—多篇论文显示,无处不在的微塑料,或许正影响着人类的生殖健康与生育质量。

微塑料是指长度小于5毫米大于1微米的塑料纤维、颗粒或薄膜(Microplastics,简称MPs),是一种新型环境污染物。微塑料如何影响人的健康,是近年科学界研究的重点方向之一,研究人员曾在人类粪便、血液、胎盘、母乳样本中发现微塑料。

这一两个月来,接连有学者将目光放到了微塑料对生殖健康的影响方面,先后在人类阴茎、睾丸、子宫内膜样本中发现了微塑料,确认微塑料已经入侵了人类生殖系统,或将对人类生殖健康产生潜在影响。

生活在现代社会,想要避开塑料并不现实,笔者写稿时敲击键盘,或者读者在拆开本杂志阅读时,都不可避免接触到了微塑料。对于微塑料的担心,也贯穿了几乎每份相关研究—学者们通过论文呼吁相关政策制定者,尽快出台限制塑料滥用的相关方案,以减少塑料对人类的危害。

“入侵”生殖系统

精子浓度下降,是影响人类生殖健康的重要因素之一,以往研究的重点往往放在内分泌失调、遗传以及药物影响上。如今,科学家开始尝试了解微塑料如何导致男性生育能力下降。

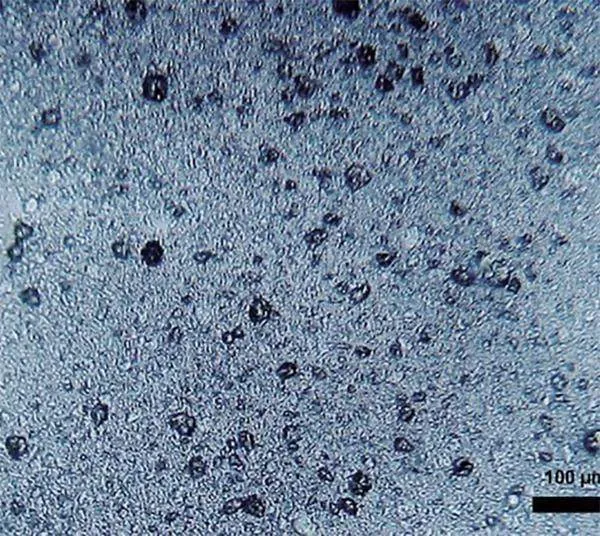

去年,北京大学第三医院和北大医院的团队就曾在人类睾丸和精液中,检测到了微塑料。该团队收集了6个睾丸和30个精液样本进行检测,每个样本中都检测到了微塑料,首次揭示了微塑料会污染人类男性生殖系统。

今年5月,美国新墨西哥大学Xiaozhong Yu教授团队在《毒理学科学》杂志上发表的研究显示,体内微塑料含量或许与精子数量呈负相关。

该团队研究了23个人类睾丸,以及47个宠物狗的睾丸,每个样本中都发现了微塑料,共有12种不同的微塑料类型。这些样本中,人类的睾丸是2016年从尸检中获得的,死者年龄跨度很大,介于16岁到88岁之间,由于保存时间过长,难以准确测算其精子数量。

体内微塑料含量或许与精子数量呈负相关。

而狗的睾丸则是从开展绝育手术的兽医诊所处获得。研究人员检测后这些样本后发现,有微塑料含量的睾丸中,精子含量往往较少,这也是首次有研究表明微塑料可能影响精子数量。但该团队也在论文中指出,关于微塑料减少精子数量的原理和机制,尚待进一步研究。

从微塑料含量来看,人类睾丸的微塑料浓度(每克组织中含约328微克微塑料),差不多是狗睾丸中(每克组织中含约123微克微塑料)的三倍。

有别于去年北医三院等团队在睾丸中发现的主要是聚苯乙烯(PS),新墨西哥大学团队的此次研究中,则以聚乙烯(PE)和聚氯乙烯(PVC)最为常见:PE往往用于塑料袋和塑料瓶及食品外包装中;而PVC主要用在电力、汽车配件或制鞋等方面,两者也均在北医三院等团队所用的精液样本中检出。

新墨西哥大学团队负责人在接受《卫报》采访时表示,一开始,自己也怀疑微塑料能否穿透生殖系统,但结果却超乎了所有人的预期—考虑到现在环境中的塑料比以往任何时候都多,微塑料对年轻一代的影响可能更令人担忧。

论文的另一作者、新墨西哥大学药学教授坎彭,在接受美国有线电视新闻网采访也透露,塑料通常不会与我们身体的细胞和化学物质发生反应,但可能会破坏包括勃起和精子产生相关的多种正常生理功能。

除了睾丸和精液外,今年6月,迈阿密大学团队首次发现了人类阴茎上也出现了微塑料残留。

研究小组分析了2023年8月至9月期间,接受充气阴茎假体治疗勃起功能障碍的5名患者的组织样本,在其中4份里均检测出了共计7种微塑料成分,含量最高的是聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚丙烯(PP),两者均为极常见的塑料成分。

该论文作者生殖泌尿学专家拉马萨米在接受采访时指出,微塑料颗粒可以侵入主要器官的单个细胞和组织,越来越多的证据表明,这些颗粒在人类体内的存在越来越多。

康奈尔大学威尔医学院泌尿科男性性健康主任Kashanian认为,目前全球大约有20%的男性存在生育障碍,而常见的塑料制品如PVC,会释放出许多导致内分泌紊乱的化学物质,因此加紧对微塑料危害的研究很有必要。

无论是哪种微塑料,都可能通过血液循环侵入内脏器官。

逃脱不了母婴传播

微塑料对于女性的生殖健康同样有所影响。今年6月,一支来自北医三院的研究团队发表在《环境科学与技术》的文章指出,目前学界缺乏关于微塑料与女性生殖健康风险的相关研究。

该团队对22名不孕女性的子宫内膜组织进行了检查,发现大多受到了多种微塑料污染,主要为聚酰胺(俗称尼龙)、聚氨酯等。

值得一提的是,这些成分与此前男性体内检查出的微塑料成分重合度不高,但相同之处在于,无论是哪种微塑料,都可能通过血液循环侵入内脏器官。

在此基础上,该研究通过对小鼠实施静脉注射等实验,证实了微塑料会导致小鼠后代生育能力下降和性别比异常;在体外实验中,微塑料也会引起明显的细胞凋亡反应和生长模式紊乱。

更为令人担忧的是,即便男女双方都成功“逃”过了微塑料的负面影响,女性在怀孕后,微塑料还可能会通过胎盘或母乳,影响甚至“传”给孩子。

在美国一项针对怀孕小鼠的研究中,当母鼠摄入或呼吸塑料颗粒24小时后,在发育中婴儿的大脑、心脏、肝脏、肾脏和肺部都发现了这些物质。

早在2020年,一个来自意大利的研究团队对6位正常怀孕分娩的健康女性进行了追踪研究,对她们的胎盘采样后发现,其中4个出现了微塑料残留。该研究认为,微塑料可以通过母体的呼吸系统和肠胃系统进入血液,最终到达胎盘。

两年后,同一团队继续在微塑料和母婴的议题上持续深挖。在34位分娩1周后健康母亲的母乳样本中,有26份检测出了微塑料残留,检出率超75%,这也是首次在人类母乳中发现微塑料。

这些塑料很可能会被婴儿摄入体内—因为在更早之前,一份来自纽约大学的研究显示,婴儿粪便中的微塑料颗粒数量是成人的10到20倍。

人类避无可避

面对泛滥的微塑料,现代人有可能避开吗?答案显然是否定的。

联合国环境署曾成立过一个由各国科学家、医生和政策分析师组成的“塑料与人类健康委员会”。按照该机构统计,二战后全球塑料产量呈指数级增长,年产量从1950年的不到200万吨,增长到2019年的4.6亿吨。

而这超过8300兆吨的塑料制品中,有超过一半是2002年后生产的。其中,一次性塑料占目前塑料产量的35%~40%,是塑料制造中增长最快的部分。

在自然界中,从马里亚纳海沟到喜马拉雅山脉,科学家几乎在任何地方都找到了微塑料的残留。对于人体同样如此,美国全国公共广播电台无不感慨地表示,无论是在血液、大脑还是肺部,每当科学家们在人体的一个新角落搜寻时,似乎都会出现微小的塑料碎片。

坎彭认为,如今在人体内发现的微塑料可能只是冰山一角,他和团队已经在使用相关技术来量化其他组织和器官中的微塑料水平。

宾夕法尼亚州立大学贝伦德分校可持续发展主任梅森就曾带领团队,在9个国家11个不同品牌销售的93%的瓶装水样本中,检测到微塑料和纳米塑料的存在。这些水样中,平均每升含有10个比人类头发还宽的塑料颗粒,以及300个更小的颗粒。

面对塑料围城的日益逼近,不断有学者呼吁加快禁塑步伐。加州大学旧金山分校健康中心环境研究与转化主任伍德拉夫对《科学美国人》杂志表示,越来越多相关研究都提供了足以令人信服的证据,应该为政策制定者敲响警钟;前述意大利科学团队也曾表示,希望通过研究提高公众意识,向政治家施压,以推动减少污染的法律出台。

严格禁塑并非毫无可能,一些国家和地区也在禁塑方面也进行了有益探索。如欧盟从2021年7月起,开始严格限制一次性塑料制品的使用;而今年4月,中国香港地区也开始以法令形式对一次性塑料进行管控,餐厅、商店、酒店等不得销售或供应一次性塑料餐具,和其他一次性的塑料产品,违者最高将被处以10万港元罚款。

客观来说,微塑料、纳米塑料对人类健康的影响属于较为前沿的科学议题,影响的方式和严重程度都尚待科学家进一步披露。但作为民众,尽量减少不必要的塑料尤其是一次性塑料制品使用,掌握正确的塑料使用方式,无疑是行之有效的方法。

如美国儿科学会在关于食品添加剂和儿童健康的建议中明确,避免用微波炉加热塑料装食品或饮料,也不要把塑料放在洗碗机里,以防高温让塑料等化学物质渗出。梅森也建议,日常可以使用玻璃或不锈钢容器代替塑料制品。

责任编辑吴阳煜 wyy@nfcmag.com