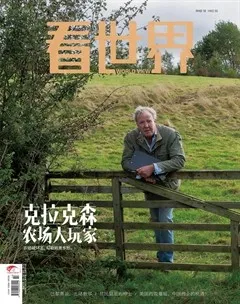

克拉克森:农场大玩家

准备好迎接更多混乱吧。

身高1.96米,有着一头卷发和硕大肚腩的克拉克森,可能是全世界最有名的英国农民。并非他多么擅长种地,而是因为他总在制造混乱。他鬼点子多,却总能让所有可能出错的事情,不出意外地出错。

2022年,英国经历了87年来最干旱的夏季,地面干裂,坚硬得像混凝土一样。土豆小到无法收割,向日葵也没有结果。餐厅只开业了6周,就被当地议会强制关停。俄乌战争导致肥料涨价了三倍之多。

农作物靠不住了。这位“大英点子王”决定另辟蹊径。他租来一台收割机,采摘农场树篱上挂满的野生黑莓,给农场找点创收之路,不出意外地,意外出现了。他驾着庞然大物,正好卡在了墙中间,然后成功在石墙上撞出一个巨大的豁口。一如他多年来在《巅峰拍档》(Top Gear)和《大世界之旅》(The Grand Tour)中尝试危险驾驶特技那样。

今年5月,《克拉克森的农场》第三季就这样如期而至,再一次刷新了收视率。新的一年,克拉克森继续艰难地经营农场,繁育小猪、努力平衡收支,并与地方议会的邻避派(Not In My Back Yard,意为“不要在我家后院”)斗智斗勇,挣扎着取胜。

作为英国最有名的车评人,克拉克森说自己只擅长两件事,快速过弯、大喊大叫。但现在,管理西牛津郡这片1000英亩的农场已经五年了,他经历了无数的失败,制造了无数的“灾难”,在一片祥和安宁的英国乡村卷起了舆论风暴。议会、农民、汽油爱好者、避邻主义、环保与发展,以及脱欧和逆全球化……破坏力十足的克拉克森,搅动了英国社会沉滞的淤泥。

跟官僚主义斗智斗勇,让人们得以窥见农民的真实处境,并推动了“克拉克森法案”的执行。

作为英国当红电视主持人,杰里米·克拉克森一直以汽车节目闻名,历来口没遮拦,得罪了包括王室成员在内的不少名流,然而其直率的性格,也收获了不少忠实粉丝。在这三年,拍摄农场真人秀节目成了他制造舆论话题最多的由头。在英国这样一个依然保留庞大地主和贵族阶级而且特别注重土地拥有权的国家,克拉克森在电视机前的各种胡乱操作,用直白的门外汉视觉勾勒着西方人“乡愁”的另一面。

克拉克森这样一个城市新贵和电视名人,突然闯入封闭的乡村,在农场玩起现实版“偷菜游戏”,让人们感到啼笑皆非之余,也引发了人们对自然、气候、食品道德乃至阶级观念的思考。

农场闯入者

种地能有多难?

这是克拉克森脑子里冒出的第一个念头,把种子往地里一撒,天上下点雨,粮食自己就长出来了。“简直小菜一碟。”

抱着这份美好的想象,他决定把自己买来的农场经营起来。那是2008年金融危机时买的,当时的农场主破产,而他也想找个避税的手段。毕竟,土地不用交遗产税。就这样,他在英格兰西南部的科兹沃尔德地区,盘下了一片6070亩的地,雇了一个当地人替他经营。2018年,这位农民退休,克拉克森决定自己上手。

《Top Gear》的成功,克拉克森的各种口无遮拦“功不可没”。

他跟亚马逊公司一合计,打算让观众看看一个喜欢玩车的“老家伙”,突然跨界去种大麦、小麦和油菜,侍弄林木和草场,会制造出怎样令人笑掉大牙的喜剧效果。于是,他给农场取名“不足道”(Diddly Squat),“因为它能创造的东西实在微不足道”。

很不幸,他选了个天崩的开局:2020年,一个坏得不能再坏的年份。头一年还是英国有史以来雨水最多的播种季,从10月份开始,一口气,下了7个星期。接着就是新冠疫情,然后是俄乌战争。

在他的想象中,农场主的生活应该是这样的:夏末的傍晚坐在开着空调的拖拉机驾驶室里,大口喝自己精心调制的饮料。清新醉人的空气。粮食必定是丰收的,卖给欧盟,换来大额支票。

实际上,农场生活带给他的,是腰酸背痛,是死去活来。而作为天真小白,他发现,自己不仅要懂农业,还要懂气象,懂机械、懂兽医、懂经营管理,还得敢于冒险。“你还得是个工作狂,是个政客、猎手、助产士、拖拉机司机、林木整形专家,最后还要受得了失眠。”

就这样,一个暴躁、偏执、一窍不通的电视名人,拉开了《克拉克森的农场》的序幕。

开篇给观众带来最大冲击的,莫过于他开着一台硕大的兰博基尼拖拉机,从村道开进自己的农场,最终因为体积过大,被卡在仓库门外。这仿佛是毕生担任汽车测评节目主持人的职业惯性,克拉克森与其说是在“务农”,还不如说是在做农具测评。

他还得意地回忆道,这辆兰博基尼,一共撞过六个大门、一道树篱、一根电线杆、一辆拖拉机,还有一个集装箱。

“太大了!”这是一直打理农庄的农户们对拖拉机的评价。跟那种英国人引以为豪的“绷紧上唇”的坚韧内敛精神完全背道而驰,克拉克森在农场产生了强烈的违和感。对于英国公众来说,英格兰的乡村风貌本应该像《呼啸山庄》那样低沉而婉转,苍茫的田野和凛冽的北风,构成了英国独特的文化性格。

以“新贵”姿态闯入农庄经营土地的克拉克森,如许多农民所料,闹出了许多笑话。

在同一片土地上养羊,又在同一片土地上采马铃薯和各种浆果,克拉克森似乎对自己拥有的这片土地没有规划,一切决定都是随心所欲。

当地23岁的农民卡勒布·库珀,受雇来干农活,是农场里无可争议的英雄。他有一张留着胡子的娃娃脸,喜欢探索新发型,但他机敏稳重,无所不能。他为无能的克拉克森收拾烂摊子,把他那辆价值4万英镑的过于华丽的兰博基尼拖拉机(卡勒布称之为“饰品”)从沟里拖出来,同时嘲笑他草草种下庄稼。卡勒布经常叫克拉克森“傻×”,而克拉克森则回之以“村炮”。

节目一经推出,他嘲讽和吐槽雇主笨手笨脚的犀利劲,立刻赢得了全球观众的喜爱。

在节目中,还有一个老是给克拉克森带来坏消息的角色,经常造访农场的顾问—“开心”的查理。打扮严谨、拿着公文包的他每次出现,总是警告克拉克森的各种计划有法律漏洞,最终可能导致其锒铛入狱。

但正是“开心”查理的各种告诫,让公众透过镜头看到经营一个农场在英国的繁琐和艰巨。要把原本堵塞的溪水重新引流灌溉?那要做大肠杆菌检测。要在自己农地边缘开一个有机作物商店?那要先向当地议会证明土地用途不会跟农地相冲突。跟当地议会的周旋,似乎成为了节目的固定主轴。

由于英国特殊的国情,多个世纪积累的习俗和惯例,造就了复杂的乡村面貌。有钱又出名的克拉克森,断不能像美国牛仔或者澳大利亚牧场主那样,在一张白纸上随意涂画自己想要的内容。根据英国《独立报》在2024年的统计数据,英国全国有66%的土地依然由贵族把持,这些贵族的人口,只占了全英国的0.3%。他们从11世纪开始就受到“征服者威廉”的册封。从英格兰到威尔士,土地被各种有爵位的人划分成一块块不同的私有庄园。在某种程度上看,由于没有经历过暴力革命的打断,土地历史和法律文件被保留得最健全,英国的社会架构经历过几百年的风风雨雨,依然是一个封建王国。

在这样一个实行习惯法的封建王国,各种在现代人眼中看来毫无意义的清规戒律,依然是有效的。譬如,一条在1322年制订至今依然有效的法律规定了英国境内的海豚、鲸鱼、海豹和鲟鱼都是王室所有,平民捕捉不赠送给国王就会构成犯罪;又或者全英国上下除了君王或者剑桥大学圣乔治学院的餐饮宾客们之外,均禁止食用天鹅。

面对在尘封法律文书里积累了好几个世纪的先例,英国执法部门选择有些执行,有些却不执行,让不少英国人无所适从。就在《克拉克森农场》第一季里,克拉克森打算修建一个农产品商店,打好地基已经动工后,查理才告诉他,要让商店合法开业,商店门口就必须开在农场外侧的一处9平方米的空地,而那片空地的出入大门却掌控在另外一名村里地主的手里。类似跟左邻右里展开各种讨价还价和法律战的情节,在节目里反反复复地出现,克拉克森手中的农作物商店和餐厅,成为了克拉克森和当地本土势力较量的一条战线。

其中,当地议会则是最大的“反派”,在后续节目中,频繁阻拦克拉克森的商店和餐厅计划。跟官僚主义的斗智斗勇,让克拉克森似乎赢得了所有网友的支持,也让人们得以窥见农民的真实处境,并推动了“克拉克森法案”的执行。这允许农民自行改变农场建筑用途,直接面向大众销售农产品,而无须再向地方议会申请。

克拉克森赢得了众多脱欧者的支持,但他本人又表现出一种欧洲主义的倾向。

此外,克拉克森和卡勒布一同赢得了2021年英国农业奖。去年5月,卡勒布被召至唐宁街向首相里希·苏纳克解释为什么农民们深陷困境。

不过,苏纳克用了好一番力气,才理解了卡勒布的乡村口音,严肃正经的场合,掩盖不住喜剧色彩。“开心的查理”也在场,他批评了在场的官员:“如果你是农民,你的确需要一个补助金申请专业的博士学位。”

“干派”雅皮士

车迷普遍管克拉克森叫“大猩猩”,以调侃他的长相和暴躁的脾气,他对此倒也乐于接受。

在节目中,克拉克森时常称自己是“典型的英国约克郡人”。1960年4月11日,他出生在南约克郡唐卡斯特的一个普通农场家庭。母亲是一名美术老师,父亲是一名推销员。因公立学校环境恶劣,母亲想方设法要把他送去私立学校,但学费昂贵,最后冒着法律风险,靠制作山寨帕丁顿熊玩偶赚了一笔学费—最后被版权方找上门来。但到了新学校,克拉克森却胡作非为起来,抽烟喝酒,交女友,制造麻烦,后因成绩太差,被学校劝退。

他只好回家帮父母制作、销售玩具熊。“他们很恼火,但我不在乎。我知道老天爷肯定还会帮我的!”

后来,他又去做过记者、撰稿人,但都没什么起色,几番跳槽,他发现自己还是对汽车感兴趣,于是进入当地名叫《施罗普郡星报》的小报做汽车专栏。“最开始试驾的都是标致、菲亚特等小型车,然后慢慢开起了福特Granadas、路虎等,7年后我被允许开一辆阿斯顿·马丁,10年后才开上兰博基尼。”

感到“前途无亮”,地方报社混不出名堂,1984年,他搬到了伦敦,决定创办了一个汽车通讯社,为媒体提供专业的性能测试报告。1987年,克拉克森结识了《Top Gear》栏目创始人之一的Jon Bentley。彼时,这档节目处于要死不活的状态。过于正派和呆板,收视率不见起色。Bentley一眼看中了他的“无礼”和“偏执”,并认为:“主持风格并不能一本正经,尽管这些让他看上去有些‘不正常’,不过这并不重要,他就是我要找的人。”

不过在试驾节目中,克拉克森一开始的表现,并不是很上道。没有得体的着装,甚至不知道自己在说什么。但他还是上了电视,节目录制时,他站在北安普顿郡的路边,等待飞机飞过,等待雨停,这样他可以告诉八个真正爱车的人,沃克斯豪尔Vectra的后座,到底可以装下多少个行李箱。

但他后来才意识到,大多数人所在乎的,是强劲的噪音、热血沸腾的速度以及华丽的照片还有冷酷的赛车手。这成了《Top Gear》的制胜法宝。

但不可忽视的,还有他的近乎刻薄的直率、疯狂的举动,以及那些低俗的玩笑。介绍福特Scorpio车型时,他这样讽刺:“我们大部分时间都在后面拍摄,就是怕它的前脸吓到观众。”说到沃克斯豪尔Vectra时,他也一点都不客气:“我得凑足7分钟,其实它只值7秒钟。”

他也变得疯狂起来,跟搭档詹姆斯·梅一起,驾着一台改装丰田皮卡,一路开到了北极。还为了测试车身强度,他直接撞向一棵西洋栗树。

在镜头前,他始终嬉笑怒骂,爱得罪谁就得罪谁。“我不明白公交快速道的初衷。为什么穷人去一个地方还要比我们快?”

“换挡,换挡,换挡,照镜子,谋杀一个妓女。再换挡,换挡,换挡,再谋杀。这是非常匆忙的一天。”这是他这样形容卡车司机的一天。

“阿拉伯人和犹太人在过去50年里持续地小规模打打杀杀,都是因为他们的地方很见鬼地从来不下雨。要是战后大国当年把以色列放在曼彻斯特,那么就再也没有杀戮了。”

“我希望他们能够在他们的家人面前被处死。他们已经有退休后领到的数目可观的退休金,但他们竟然敢罢工?我们可要终身干活呢!”这是克拉克森对公营部门工人罢工的反应。

从80年代中期一直到2015年,《Top Gear》在骂声中屹立不倒。在标榜“中立”“客观”的公营电视台BBC,这样口没遮拦而且到处得罪不同群体的主持人被容忍了20多年,其中最大的因素还是节目的收视率。根据《太阳报》的报道,《Top Gear》在BBC的品牌价值在最高峰的时候达到了1.5亿英镑。不过,2015年,因为一顿餐食,他打了制片人,BBC还是忍无可忍,把他开除了。

在一些评论人士看来,《Top Gear》的成功,克拉克森的各种口无遮拦“功不可没”,因为正是他的不时爆粗和各种暴论,跟英国普通司机在开车时候的言论和谈吐非常相似,给人“接地气”的感觉。

《Top Gear》的公开秘密是,它从来不是一档汽车节目,英国文化研究学者尼可拉斯·哈里斯这样分析克拉克森背后的文化含义:“它展示的是人们梦寐以求的生活和玩伴。节目里的满嘴粗口、黄段子和国外旅游,就是(21世纪初)人们心目中的理想生活。”

正如他曾公开表示,做《Top Gear》的主持人,可能是世界上最好的职业了,因为它可以让你拥有名车、头等舱和姑娘,甚至可以开着坦克进BBC大楼。

在英国保守党的圈子内部,一直流传着“干派”保守党人和“湿派”保守党人的对峙:以撒切尔夫人为首的干派保守党人是新兴资本的代表;以梅杰为化身的“湿派”则是地主们和老钱的卫道士。崇拜美女、黄段子和名车而且毫无绅士做派的克拉克森,自然是在城市里摸爬打滚的“干派”代表。

撒切尔夫人用新自由主义的药方激发英国人创造财富的欲望,也导致了英国过去两百年以来形成的“王室—贵族—商人—平民”森严的文化壁垒,被新的财富洪流打破。在这个背景下,英国大城市催生出一大批受过大学教育又有专业知识的“雅皮士”阶层。“雅皮士”们热爱物质生活,跟60年代成长起来的那代理想主义知识分子青年截然不同。对房产、衣服、汽车和海外度假生活的追求,成为了他们的人生目标。克拉克森这样除了名车、美女和豪宅之外完全目中无人的主持人,自然跟“雅皮士”们的世界观非常切合。

把兰博基尼拖拉机开进农场,可以说是节目组精心安排的一个符号:以克拉克森为化身的“干派”雅皮士们,从城市跑进了静穆的英格兰乡村,以金钱和财富堆砌出来的大量机械巨兽,直捣“湿派”们的老巢。正如当年的撒切尔夫人那样雄心勃勃,他将会在这里大兴土木,永远地改变了这片农场的地貌。

“50年之后,英国依然是那个有着宁静乡村风貌的国家,郊外绿意不绝,村民们喝着加热的啤酒,到处是遛狗和打理池塘的人们。正如乔治·奥威尔描述的那样,成群的老修女在晨雾中踩着单车前往教堂祷告。”曾几何时,英国前首相约翰·梅杰在选举失利下台前,在唐宁街10号门外对着记者们抒发自己对未来英国的愿景。

相比起象征美国的人设“山姆大叔”,“约翰牛”缺少那种威严和“爹味”。

世界的变化比人们预想的还要快。从1997年梅杰黯然下台至今,还不到30年,戴着厚厚黑框眼镜的保守党首相口中那富有怀旧意味的英国乡村风貌,如今已经发生巨大的变化。进入2020年代,一辆辆庞然大物在英格兰的一个农场上发出轰鸣的巨响,打破了英格兰晨雾乡村中的宁静。机械巨兽驾驶室里的男人,不时飙出几句刺耳的英式粗口,仿佛给梅杰首相描绘的那温文尔雅英格兰一个跨越年代的呼应。

“约翰牛”归来

如今,凭借节目的火热,克拉克森荣登英国某在线约会网站“英国最性感男人”榜首。站方表示:“我们都知道他性格傲慢,但最新一季的《克拉克森的农场》表明,他也能触动人的心弦,而且显然,他农民的外表仍然让人心跳加速。”

但看过节目的观众应该知道,克拉克森并非那种讨喜的人,他始终在冒犯。一如此前在汽车节目中,身着靴型牛仔裤的克拉克森,化身一个偏执狂,他挑衅骑自行车的人、墨西哥大使,以及他自己的工作人员。在专栏中,他抨击地方议会、健康与安全规则,和威尔士的某些政策。

这种对权威的不信任,让克拉克森赢得了众多脱欧者的支持,但他本人又表现出一种欧洲主义的倾向,还扬言欧洲应该建立一个统一货币、统一军队的合众国。所以也不奇怪,在他粉丝群体中,会有一大批呼吁重返欧盟的人。

矛盾的地方还在于,他几乎同时替气候变化怀疑论者和厌倦谈论气候变化的人发声。务农的,热爱跑车的,也同时喜欢着他。

媒体把他誉为“乏味大众”(the Great British bore)的代言人:“有人狂怒于英国脱欧,滔滔不绝地向你表达他的愤怒;有人标榜自己是生态战士,认为维护生物多样性比人类生存更重要;也有人认为大兴土木能解决一切问题。而不知何故,克拉克森先生竟能成功地代表他们所有人。”

但对于更多英国公众来说,克拉克森可算是英格兰传统男性形象“约翰牛”(John Bull)的化身。在17世纪英国国势逐渐强大之余,民间报纸的卡通版面开始出现了这样一个英国的拟人化化身:他心宽体厚,穿着一件印着米字旗的夹克,手里拿着雪茄,在英格兰市井的小酒馆里,用最浅显的语言针砭时弊。

在法国大革命爆发后,“约翰牛”更加成为了当时英国报纸用来向普通读者宣示保守主义的观点。在这些卡通漫画中,“约翰牛”用各种市井俚语,开涮法国的“激进主义”思想,最终目的当然是捍卫英国人特有的社会体制,宣示英国人“光荣孤立”的自豪感。

相比起象征美国的人设“山姆大叔”,“约翰牛”缺少那种威严和“爹味”,身上更加有某种英格兰大工业城市里中年男子的那种精明世故和圆滑。在平时,“约翰牛”毫无顾忌地在酒馆里跟各种女性眉来眼去;在需要激发爱国热情的时候,“约翰牛”毫不犹豫地拿起枪,一边骂骂咧咧,一边瞄准从欧洲大陆来的敌人。到了二战的时候,同样顶着个大肚子的英国首相丘吉尔,也就成为了战时团结军民的“约翰牛”化身。

在漫长的战后和平时代,英国要跟欧洲大陆取得和解,英伦三岛的“特殊性”被暂时摆在一边,主流舆论场强调的是“和解”。在很长的一段时间内,人们再也不需要“约翰牛”这样凸显英国人务实强悍的男性形象。进入新千年,随着“都市型男”的崛起,外貌俊朗又爱打扮的贝克汉姆,成为了新世纪英国人心目中的最佳形象代表。在英国政坛,好像丘吉尔那样强悍又敢言的政客,曾经被认为是“古老化石”。在1997年,外貌俊朗而且总是面带微笑的布莱尔问鼎相位,成为英国历史上就任时最年轻的首相。一时间,爱美颜、爱健身、爱自拍、爱都市口音、身材挺拔的型男领袖们,成为了英国乃至西方的标准脸谱。

但“约翰牛”的基因仿佛还没有彻底在英国人身上退散。随着英国人对自身国际地位感到疑惑,对欧盟整合开始产生怀疑的时候,“约翰牛”又回来了。

克拉克森,这样一个一不高兴就爆粗骂人的糙汉子,仿佛再世“约翰牛”,在英国公众眼前闪亮登场。到了2016年英国“脱欧”公投前后,同样以“型男领袖”模板塑造的英国首相卡梅伦成为了强弩之末,最终黯然离场。

就在这十年间,克拉克森这头浑身都是政治不正确的约翰牛,似乎更受欢迎了。

在科兹沃尔德那间简陋的“不足道”商店里,形形色色的人,无论男女老少,无论开着高油耗的大众高尔夫还是闪亮的特斯拉,抑或花哨的保时捷,都来此享受一段短暂的乡间好时光,致敬他们的乡村英雄和YIMBY偶像(Yes In My Back Yard,请进我家后院),似乎那里存在着某种社会解决方案,即便没有,至少可以顺便买件纪念品。

责任编辑何承波 hcb@nfcmag.com