数智时代出版融合发展评价指标体系研究

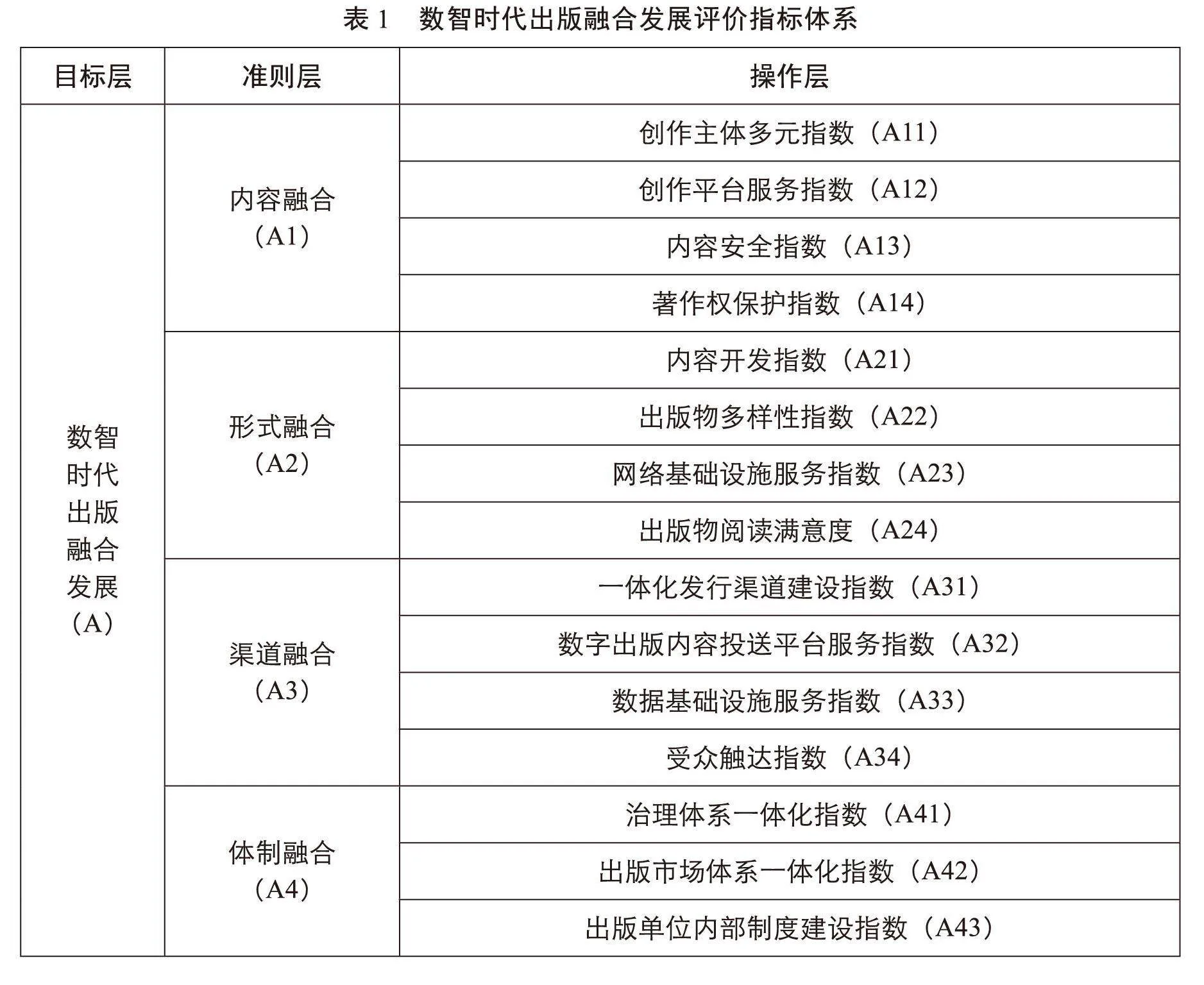

[摘 要] 出版融合是媒介融合的衍生,是媒体融合在出版领域的具体部署。从制造业逻辑到服务业逻辑,进入数智时代,出版融合发展在媒介认知上从媒介化转向去媒介化,在目标上由追求量的扩张转向追求质的精细,在技术态度上由技术崇拜转向技术审视。本文交叉使用两种解构思路,将数智时代出版融合发展拆解为内容融合、形式融合、渠道融合和体制融合,将出版融合发展的行动者网络抽象为作为推动者的政府、作为践行者的出版单位和作为动力源的受众,最终构建起包括 1 大目标、4 大准则和 15 项操作指标的数智时代出版融合发展评价指标体系。

[关键词] 数智时代 出版融合 评价指标体系

[中图分类号] G231 [文献标识码] A [文章编号] 1009-5853 (2024) 03-0005-09

Research on the Evaluation Index System of Publishing Integration Development in the Digital Intelligence Era

Huang Xianrong Chen Wenjin

(School of Information Management / Research Institute for Publishing,Wuhan University,Wuhan,430072)(School of Information Management,Wuhan University, Wuhan,430072)

[Abstract] Publishing integration development is a derivative of media convergence and a specific deployment of media convergence in the publishing field. From the logic of the manufacturing industry to the logic of the service industry, entering the era of digital intelligence, publishing integration development has shifted from media oriented to de media oriented in media cognition, from pursuing quantity expansion to pursuing quality refinement in goals, and from technology worship to technology examination in technology attitude. This article uses two deconstructive approaches to break down the Publishing integration development in the digital age into content integration, form integration, channel integration, and system integration. The actor network of publishing integration development is abstracted as the government as the promoter, the publisher as the practitioner, and the audience as the power source. Finally, an evaluation index system of publishing integration development in the digital age is constructed, including 1 major goal, 4 major criteria, and 15 operational indicators.

[Key words] Digital intelligence era Publishing integration development Evaluation index system

大数据与人工智能的协同发展推动着人类社会从“数字”迈入“数智”时代,数字技术成为驱动生产力变革的关键力量。随着5G、大数据、云计算、人工智能等技术在出版领域的应用落地,传统出版与新兴出版的媒介分化扩大,出版融合发展的重要性更加彰显,并需要根据环境变化和实施情况及时进行战略调整。在此背景下,构建数智时代出版融合发展评价指标体系尤为必要,它既是衡量出版业网络化、智能化转向下出版融合发展水平的系统测量工具,也是在新阶段推动出版深度融合发展的引导机制之一。

1 数智时代出版融合发展的历程与新表征

在构建数智时代出版融合发展评价指标体系之前,首先要厘清数智时代的出版融合发展是什么。为回答这一问题,本部分首先辨析媒介融合、媒体融合与出版融合之间的关系,明确出版融合的内涵,为全文建立统一语境,在此基础上梳理出版融合发展历程,总结数智时代出版融合发展的新表征。

1.1 媒介融合、媒体融合与出版融合

“媒介融合”与“媒体融合”均译自“Media Convergence”,提出于电子媒介初兴时期,指“各种媒介呈现出的多功能一体化发展趋势”[1],这种一体化不仅表现为不同媒介形态之间的界限模糊,还包括由此引起的传播手段、组织结构、所有权等相关要素的汇合与聚集[2],是因新媒体发展引起的在世界范围内普遍存在的现象。具体到我国实践,2014年,中央全面深化改革领导小组颁布《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》,将媒体融合上升成为国家战略;2020年,中共中央办公厅、国务院办公厅进一步印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》,为媒体融合战略的深入推进提供指导。因长期普遍用于政策文本之中,“媒体融合”逐渐成为战略代指,语义相较“媒介融合”弱化了技术性而增强了社会性,更加强调我国传媒体制的特殊性以及主动推动新旧媒体融合发展的计划性。

出版融合是媒介融合的衍生概念,是媒体融合战略在出版领域的具体部署。在理解出版融合的内涵时,部分学者认为其不仅止步于出版范围内的新旧媒体融合,更包括出版业与其他文化产业的跨界融合,并将前者定义为“融合出版”,后者才是“出版融合”[3]。这一视角能够引发对出版融合发展下产业边界划定问题的重新思考,对我国的出版业管理有着重要启发作用。不可否认,新旧媒体的融合发展势必引发文化产业内部的相互交织,出版融合发展实践也不会止步于出版业内部。但从当前的相关政策来看,2015 年,为贯彻落实新旧媒体融合发展战略,出版主管部门与财政部联合发布《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》作为我国出版融合发展的顶层设计和指导,开篇指出出版融合发展是“推动传统出版和新兴出版融合发展”;2021 年发布的《关于组织实施出版融合发展工程的通知》和2022 年发布的《关于推动出版深度融合发展的实施意见》继续贯彻这一判断,聚焦于出版业内部。因此,从战略角度看,我国出版融合发展尚指传统出版与新兴出版的融合,并未脱离出版业范畴。本文亦立足于此,着重讨论出版领域内部的融合发展。

1.2 出版融合发展历程

出版融合发展是一个由浅入深、由表及里的过程,从对传统出版物做数字化复刻的载体融合到以内容为中心的全流程整合,实践的推动反映并带动着认知的深入,出版业的自身定位也从制造业向服务业转变。

1.2.1 制造业逻辑下:传统出版物的数字化复刻

在印刷文化的统治下,书报刊几乎成为出版物的代名词,出版物内容长期封装于纸质载体之中。电子技术兴起后,音像制品与电子出版物成为承载音频、视频等形式的补充,其仍然具备着固定物理形态,与书报刊一同构成我国出版物的五大类型。特定信息内容与特定载体的过度绑定使出版业形成了根深蒂固的制造业逻辑,将印张、码洋等挂钩出版物实体的指标作为衡量生产力的标准。因此,在出版融合发展初期,传统出版的数字化转型往往难以跳脱制造业的常规思维,做法局限于对传统出版物做数字化复刻,如电子书、电纸书阅读器等与传统出版物“具有内容表现形式一致性或相似性的产品”[4]。

将传统出版物进行数字化处理固然能在一定程度上扩展原有内容的呈现方式与传播范围,是将同一内容移植到不同媒介的积极尝试。但这种仅有载体数字化的融合并未真正理解和把握新兴媒介呈现与传播内容的方式,使得融合只是流于表面。数字化业务在传统出版社中居于辅助地位,电子书、电纸书阅读器等融合发展产物也大多昙花一现,没有形成可持续的盈利模式。这一阶段,传统出版与新兴出版分别在传统出版社与数字技术商的主导下共线运行[5],二者略有融合,但程度较浅。传统出版社尚未找到借助数字技术开发与整合内容资源的方法,数字技术也没能成功推动传统出版整体转型升级。

1.2.2 服务业逻辑下:围绕内容的出版流程整合

随着数字技术对出版物形态的极大改变,出版业各界逐步意识到出版的本质是提供内容服务,而载体不过是呈现内容的可选方式。无论最终的产品形态如何变化,出版价值链始终由围绕内容展开的生产、制作、传播节点构成。因此,不管是传统出版还是新兴出版,都只是在出版发展变化中依附于特定技术形成的特殊阶段,其包含的普遍性,或称出版的本质属性,就是“内容价值创造”。出版融合发展不是要使出版物载体从纸张变成光盘、磁带再到信息网络,而是“出版发展变化中的矛盾运动主要形式”[6],是始终根据技术特性进行围绕内容的出版流程整合,在当下则表现为构建数字时代新型出版传播体系。

围绕内容的出版流程整合有两方面含义,一是流程再造,二是对具体流程做数智化赋能。流程再造就是要打破传统出版的既定业务模式,不因业务框架限定内容开发潜力,使一切工作围绕内容运作展开,在纵向上延伸内容开发的长度,在横向上依据各个价值节点做功能聚合,包括内容、渠道、平台、经营、管理等各环节的深度融合,最终实现从“一个内容”到“多次增值”的裂变[7]。对具体流程做数智化赋能就是利用数字技术提高具体工作环节的效率,如在生产制作环节的协同编纂平台及应用人工智能集成智能审校、智能排版、智能校对等工具,或是传播环节的精准投送、兴趣电商等。这一阶段,传统出版与新兴出版以数字技术为支撑,以内容建设为根本,优势互补,一体发展。

1.3 数智时代出版融合发展的新表征

进入数智时代,大数据与人工智能技术成为推动出版融合发展的新动能,数据不仅用以体现业务,更要反馈业务,赋能业务和管理[8],出版融合发展由此向数字化、网络化、智能化迈进,并在媒介认知上从媒介化转向去媒介化,在目标上从追求量的扩张转向追求质的精细,在技术态度上从技术崇拜转向技术审视。

1.3.1 从媒介化到去媒介化

媒介化是促使我国出版融合发展的原始动力之一,是媒介可见性的结果,指媒介场域愈发明显地影响甚至介入其他场域,强调媒介对文化乃至社会的作用。麦克卢汉的“媒介延伸论”打破了人们对媒介是传递信息的中性工具认知,意识到作为勾连人与社会的渠道,媒介“对个人和社会都施加了或隐或显的影响”[9]。在网络技术发展后,新兴媒介对社会的渗透力更是不断增强,成为与社会相互嵌入、相互建构的力量[10]。因此,为了巩固壮大宣传思想文化阵地,传统出版需要积极主动地与新兴出版相融合,把传统出版的影响力向网络空间延伸。

但在数智时代,“万物皆媒”成为现实,媒介无处不在且彼此渗透,使得对不同媒介的区分已无必要。去媒介化正是顺应媒介泛化的趋势而生,它不是指对媒介力量的削弱或去除,恰恰相反,媒介作为人的延伸,能够创造出一个使受众过度沉浸以至于忘却媒介存在的虚拟空间,使受众实现在虚拟空间中的“具身性在场”,与媒介融为一体。媒介遂得以在隐蔽自身的情况下组织和建构世界,社会向鲍德里亚所说的“拟像社会”发展。由此,面对不同媒介边界甚至真实社会与虚拟社会边界的消失,数智时代的出版融合发展不是要将传统出版与新兴出版对立,使前者变成后者,而是在去媒介化的认知下,力求实现不同出版形态的相融归一。

1.3.2 从量的扩张到质的精细

在网络成为主要传播渠道后,庞大的受众被抽象为最直观的数据统计指标—“流量”,注意力经济崛起成为互联网内容产业的主要商业模式,作为商品流通的不仅有内容产品,还有反映注意力规模的流量。由此,“流量至上”成为互联网内容产业的主导逻辑,受众在无意识中沦为“数字劳工”,传统的“内容为王”遭遇质疑,或至少不再成为相关主体的行动依据。在流量导向下,“短平快”驱使产品数量呈指数型增长,用户增量也成为主要追求目标。

但随着互联网经济的增长驱动力由用户增量转为用户存量[11],人们逐渐意识到流量本身并非最终目的,还需要对其做变现转化,而转化关键就在于能否有效满足受众需求。在经历短期的波动震荡后,价值规律仍然是调节供需关系的主要力量,出版融合发展的出发点和落脚点仍然是更好满足人民群众日益增长的精神文化需求,在发展中必须以高质量发展为引领。在数智技术的加持下,出版融合发展能使相关主体对内进行业务流程的优化重塑,对各环节做智能化赋能,对外精准获知受众需求,提供更加个性化的出版物产品,甚至从按需生产进化到引导用户需求,借兴趣电商等模式培养读者阅读深度内容的兴趣,以“内容赋能产业的存续与升级”[12]。

1.3.3 从技术崇拜到技术审视

出版融合发展基于两大前提,一是出版媒介裂变,使传统出版与新兴出版形成区分;二是新媒介相对旧媒介的便捷性、快速性和广泛性,使传统出版有必要将覆盖面和影响力向新媒介延伸,而这两大前提均源于技术的发展应用。因此,在出版融合发展初期,人们极易形成技术崇拜,将技术看作是推动媒介发展的中性工具,将出版融合发展看作是技术革新的必然过程。对技术力量的过分信任一方面导致对新兴出版的前景盲目乐观,否定传统出版的存在价值;另一方面只看到了技术的普遍性,忽视我国出版融合发展的特定语境,照搬西方国家的理论与实践经验,形成“去语境化”的融合发展观[13]。

但随着技术弊端的显现,尤其在算法与人工智能兴起后,人们对技术的态度趋于理性,开始反思与审视过度依赖技术的潜在风险,包括数智技术应用风险,以及媒介泛化导致的个人隐私和数据泄露。接连发布的《新一代人工智能发展规划的通知》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》《关于加强科技伦理治理的意见》等文件均强调要防范技术的不合理应用,确保科技活动风险可控。对比《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》和《关于推动出版深度融合发展的实施意见》可知,新《意见》在继续强调技术支撑作用的同时,补充“坚持安全为要,用主流价值导向驾驭技术,加快构建数字内容安全风控体系”。因此,数智时代的出版融合发展要时刻保持对技术的审视,一方面警惕算法和人工智能等数智技术本身可能带来的信息茧房和内容安全问题,提高核心技术自主研发,避免受制于人,另一方面做好数据保护和个人信息保护,筑牢信息安全屏障。

2 数智时代出版融合发展的评价维度解构

在梳理了数智时代出版融合发展的历程与新表征后,即可据此做评价维度解构,为后续指标体系的搭建确定框架。本部分交叉使用两种解构思路,首先,在目标导向下,将数智时代出版融合发展这一总目标拆解为内容融合、形式融合、渠道融合和体制融合共四个子目标,对评价对象做第一层解构;其次,以行动者网络理论为视角,将出版融合发展的行动者网络粗略抽象为作为推动者的政府、作为践行者的出版单位和作为动力源的受众,使四个子目标进一步分解为行动者的具体工作,对评价对象做第二层解构。

2.1 目标导向下的评价维度解构

如前所述,出版融合是媒介融合的衍生概念,因此,和其他媒介一样,出版融合发展要实现的是内容、形式和渠道的融合,这也分别对应了出版价值链中的内容生产、制作和传播节点。同时,出版融合还是媒体融合战略在出版领域的具体部署,必须结合战略要求和我国传媒体制的特殊性,实现出版体制融合。

2.1.1 内容融合

出版融合发展的前提之一就是内容与特定载体的解耦。由于出版的本质是提供内容服务,而内容与媒介具有共生关系,因此,媒介融合势必伴随着内容融合,内容融合也是出版融合发展的基础。内容融合旨在打破内容生成主体和分布媒介之间的壁垒,保证可持续的内容供给以及内容资源的自由流动。传统出版的内容资源以专业生成内容(Professional Generated Content,PGC)为主,网络技术

则带动了用户生成内容( User Generated

Content,UGC)的膨胀,进入数智时代,信息技术加持下的人工智能生成内容(Artificial Intelligence Generated Content,AIGC)正以强大的生产力迅速重塑内容创作格局[14]。相较以用户生成内容和人工智能生成内容为主的新兴出版,传统出版的专业生成内容整体质量更高,可开发性更强,但受制于版权或商业模式等诸多因素限制,大量的优质内容都未能得到有效传播利用。面对多元的创作生态,内容融合的首要任务就是将由不同主体生成的、分布于不同媒介中的内容融合在一起,实现自主可控的内容聚合,保证充足的内容供给,并为多媒体终端自主选用和加工内容资源提供可用渠道。

2.1.2 形式融合

形式有两重含义,一是内容呈现形式,包括文字、图片、音视频等,二是出版物载体形式,包括纸张、光盘、信息网络等。形式融合旨在创新内容呈现方式,对同一内容做多次开发,实现从单媒体单介质向多媒体多介质的转变。首先是内容呈现形式的融合。出版物的内容呈现形式受媒介技术的发展带动,印刷技术下仅有文字和图片,电子技术则使音视频成为可能,网络技术进而允许内容作多媒体呈现。而在当下,人工智能已经具备多模态数字内容生成能力,包括文本、图像、音视频甚至 3D 模型等,还能实现不同呈现形式的组合与交互,如根据文字描述直接生成相对应的图片或视频。借助技术力量,出版内容的呈现形式更加丰富,不同呈现形式的相互转化也更为便利。其次是出版物载体形式的融合。前文提到,出版融合发展并非要以新的载体形式取代旧的,而是一切为内容服务。根据媒介偏向论,出版物载体可以分为时间偏向媒介与空间偏向媒介,前者保存时间久但不易传播,后者传播范围广但不易保存。鉴于出版本就是将内容“公之于众”的过程,因此难免会以空间偏向媒介为主,力求扩大传播范围。但不同载体形式在内容呈现上各有优势,载体融合不以收窄载体选择范围为目的,而要求配合多元化的内容呈现形式自由选择最佳载体,实现出版物形式的丰富多样。

2.1.3 渠道融合

渠道融合旨在扩大内容的有效传播,是构建数字时代新型出版传播体系的直接表现。根据出版物类型的不同,渠道融合的含义也不相同。面向实体出版物,渠道融合是要打通线上线下发行渠道,提高发行能力,赋能实体书店;而面向数字出版物,渠道融合是要整合数字出版内容投送平台,实现以用户为中心的精准投放。但归根结底,扩大内容的有效传播就是要提高传播的广度和准确度。一方面提高物流能力,加快形成线上线下融合发展的出版物流通供应链,以数智技术对出版物配送做智能化管理,提高配送效率,并在实体书店或电商终端做前置的阅读兴趣引导,以阅读活动或兴趣电商等形式满足读者潜在的阅读需求,实现精准营销。另一方面整合数字出版内容投送平台,依照《关于加强数字出版内容投送平台建设和管理的指导意见》要求,充分利用多种网络传播渠道,适应多种终端设备,依靠数智技术形成动态聚合、精准投送的数字阅读服务系统,提高分类营销和内容推送能力。

2.1.4 体制融合

媒体融合与文化体制改革相伴相生,都是为了解放和发展文化生产力。中央全面深化改革领导小组于2014 年 2 月的第二次会议审议通过《深化文化体制改革实施方案》,提出要坚决破除体制机制壁垒,又于同年8月的第四次会议审议通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》,开启媒体融合进程。具体到出版领域,《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》明确指出要发挥市场机制作用,探索以资本为纽带的出版融合发展之路[15]。从生产力视角来看,传统出版与新兴出版不论是在劳动者、劳动工具还是劳动对象上都有诸多差异[16],不能寄希望于在两套体制下实现二者的深度融合。但当前传统出版与新兴出版间的体制壁垒仍未打破,二者无论是在行政管理、市场地位还是组织机构上都有着较大差异,如我国行政法意义上的“出版权”即被《出版管理条例》与《网络出版服务管理规定》一分为二,由网络出版单位合法出版的正规网络出版物若想进行纸质出版,必须再经传统出版社取得书号,这种“二元化出版权”势必导致传统出版与新兴出版既交叉重叠又互不相同,阻碍二者融合发展[17]。因此,出版融合首先要对出版生产关系做调整和变革[18],实现传统出版与新兴出版在治理体系、市场体系和组织机构上的融合。

2.2 行动者网络视角下的评价维度再解构

出版融合发展不是自然发生的,它需要相关主体的合力推进。构建评价指标体系的最终意义也不在于测评数智时代出版融合发展水平,而是为相关主体如何更好实现目标提供行动上的指导。因此,除了在目标导向下评价内容、形式、渠道和体制融合程度,还需要测评相关主体的表现,即是否为目标实现尽到了相应责任。本部分引入行动者网络理论作分析视角,该理论强调过程造就结果,主张从行动者的行动洞察事物运转。基于前文对数智时代出版融合发展的分析,本文认为,在出版融合发展涉及的纷繁主体中,关键行动者是作为推动者的政府、作为践行者的出版单位和作为动力源的受众,通过分析三者在内容、形式、渠道和体制融合中的需求与义务,评价需求满足程度和任务执行情况,判断数智时代出版融合发展水平。

2.2.1 作为推动者的政府

有别于其他国家的出版融合多为技术发展下市场运作的自然过程,我国出版融合由政府主动推动。除了解放和发展出版生产力之外,政府推动出版融合发展的直接用意在于维护内容和意识形态安全。面对数智技术引发的意见分裂和主流意识形态消解危机,政府希望借助传统出版的力量,以正确思想和先进文化占领宣传阵地,提升主流媒体在网络空间的舆论引导能力。因此,出版融合是党和国家巩固执政基础、壮大主流思想舆论的迫切需要。在出版融合发展过程中,也有诸多无法由市场解决,需要发挥政府作用的地方,包括在内容融合中制定内容安全标准、做好著作权保护,在形式融合中完善网络基础设施建设,在渠道融合中提供安全可靠的数据服务,在体制融合中建立政策法规、行政管理和标准统一的治理体系,以及规则一致主体平等的出版市场体系。

2.2.2 作为践行者的出版单位

出版融合发展是自上而下的战略部署,出版单位则是主要的调动对象,在实现融合发展中任务最重,其中尤以传统出版单位为主。我国传统出版单位基本上是有限商业化的国有媒体,因行政规划呈区域性分工布局,在经营过程中必须将社会效益放在首位,兼顾经济效益。但在长期政策垄断下,传统出版单位难免形成低效单一的经营模式,在面对新兴出版的巨大冲击时落于下风。因此,除了肩负主流舆论塑造使命,出版融合发展是传统出版单位顺应时代变化转型升级,提升市场竞争力,扩展生存空间的关键举措,可以根据自身情况在以技术主导的渗透型、以内容主导的交叉型和以资本主导的重组型中选择融合发展路径[19]。从具体工作来看,出版单位要在内容融合中建设一体化的内容创作平台;在形式融合中提高内容开发能力,提供多类型出版物;在渠道融合中建设智能化一体化的发行渠道和数字出版内容投送平台;在体制融合中调整生产组织形式、业务管理流程和绩效激励机制等内部制度,做好数字化业务融合。

2.2.3 作为动力源的受众

受众不是出版融合发展的承担者,却是实施出版融合发展的根本动力。政府解放和发展出版生产力旨在更好满足受众的精神文化需求,保障阅读权益,壮大主流思想为获得受众的接受与认可,出版单位转型升级的最终目的也是生产更多受众喜闻乐见的出版产品。在双向互动的媒介形式下,受众不再是单链条传播中的被动接受者,而是具备能动性的活跃群体,能够更加主动地表达自身诉求,参与内容创作。在内容融合中,受众能够通过自主创作或众筹出版形式参与到内容生产当中;在形式融合中,受众对出版物的阅读满意度是检验内容呈现形式和载体形式的根本标准;在渠道融合中,出版物对受众的触达程度是检验传播广度和准确性的依据;在体制融合中,受众参与较少,仅为体制融合的间接受益者。

3 数智时代出版融合发展的评价指标体系设计

综合前文分析,基于数智时代出版融合发展的评价维度解构,以综合性、科学性和独立性原则对指标做筛选排查后,最终得到包括 1 大目标、4 大准则和 15 项操作指标的数智时代出版融合发展评价指标体系,如表 1 所示。

4 结 语

数智技术在赋能出版融合发展的同时也提出了新的发展要求,为此需要构建相适应的评价指标体系,用以考察出版融合发展水平,为相关主体行动提供方向参考。本文结合学界已有研究,初步构建了数智时代出版融合发展评价指标体系,但仍有待进一步的细化和实证测算。

注 释

[1] Ithiel de Sola Pool I. Technologies of freedom[M]. Cambridge:Belknap Press,1983:23

[2]李良荣,周宽玮.媒体融合:老套路和新探索[J].新闻记者,2014(8):16-20

[3]于殿利. 从融合出版到出版融合:数字传媒时代的出版新边界探析[J]. 出版发行研究,2022(4):5-15

[4]李弘,秦俊俊.出版融合发展的本质属性和路径分析[J].出版广角,2022(22):32-37

[5]方卿,曾元祥.产业融合:数字出版产业发展的惟一选择[J].出版发行研究,2011(9):5-8

[6]李弘.基于矛盾论视角的出版融合发展要义辨析[J].出版与印刷,2023(3):1-10

[7]蒋建国.加快推动传统出版和新兴出版融合发展[J].中国编辑,2015(1):4-7

[8]刘长明.从数字化到数智化,智能技术赋能出版融合创新[J].出版广角,2022(6):33-36

[9]钱佳湧.“行动的场域”:“媒介”意义的非现代阐释[J].新闻与传播研究,2018,25(3):26-40+126

[10]戴海波,杨惠.媒介化、再媒介化和去媒介化:“泛媒化”视域下媒体融合的内在逻辑[J].中国编辑,2022(1):67-72

[11]增量经济向存量经济过渡 企业需适时调整经营策略[N]. 中国经营报,2020-09-28(A01)

[12]吴申伦.从内容致需到生态重构:兴趣电商模式赋能线上图书零售业的理路研究[J].出版发行研究,2024(2):45-53

[13]翟光勇.迷思与批判:媒介融合热背后的冷思考[J].编辑之友,2016(9):53-56+74

[14]李白杨,白云,詹希旎,等.人工智能生成内容(AIGC)的技术特征与形态演进[J].图书情报知识,2023,40(1):66-74

[15]蔡翔.传统出版融合发展:进程、规律、模式与路径[J].出版科学,2019,27(2):5-14

[16]李弘. 对我国数字出版产业专业人才队伍建设的思考[J]. 出版广角,2021(20):41-43

[17]于文.论融合趋势下的出版法制建设:从“版权”与“出版权”的二元化问题切入[J].出版发行研究,2016(2):75-78

[18]曹继东. 传统出版和新兴出版融合发展的本 质与趋势[J]. 现代出版,2016(5):5-8

[19]黄先蓉,刘玲武.论出版融媒体发展的动因与路径[J].出版广角,2018(2):33-36

(收稿日期:2024-05-03)