主题意义引领下的高中英语语法教学案例分析

引言

《普通高中英语课程标准(2017年版2020 年修订)》(以下简称《课标》)指出,高中英语课程内容包含六个要素:主题语境、语篇类型、语言知识、文化知识、语言技能和学习策略。学生对主题语境和语篇理解的深度,直接影响学生的思维发展水平和语言学习成效。英语课程应该把对主题意义的探究视为教与学的核心任务,并以此整合学习内容,引领学生语言能力、文化意识、思维品质和学习能力的融合发展(教育部,2020)。这种以主题意义为引领,以语篇为依托的教学模式旨在实现语言学习活动的全面整合。语法知识是语言学习活动中的重要部分。因此,如何将该教学模式有效地应用到语法教学实践中,是英语教师关注的课题。本文将通过分析外研版高中《英语》(2019年版)必修第二册第六单元Using Language板块的语法教学设计,探讨如何基于《课标》理念,遵循学生英语学习的自然规律,进而实现有效的语法教学。

高中英语语法教学的困境及实施路径

语法教学面临的三个主要问题包括学生的语法知识与交际技能之间的脱节、学生的语法意识淡薄以及语法测试项目设计的局限性,其中语法测试往往只检查特定的语法规则,而非学生的语法运用能力(周继清,2008)。

非谓语动词是英语教学中的重要语法知识之一,其功能不仅限于谓语,还能担任句子中的其他成分,展现出丰富的述谓结构(朱献珑、史芸,2015)。然而,高中英语教师在教授非谓语动词时,往往采用讲授语法规则和用大量例题训练的方法,学生在繁复的细节规则中容易迷失方向,难以把握整体概念,更不用说在写作中能够得体且自如地应用这些知识点了(王寅、王天翼,2019)。

为应对这些挑战,高中英语教师需要重新审视并改进语法教学策略,探索并实施多样化的语法教学方法。笔者根据详细统计数据和深入观察发现,在传统的语法教学实践中,学生以所掌握的语言知识在完成语言输出任务时往往力不从心。尽管教师可能已经系统性地讲授了时态、语态、句子结构等关键语法点,并且确保学生顺利掌握了《课标》词汇表中的3000个词汇,但学生在写作过程中,仍然频繁出现冠词误用或时态使用不当以及句子结构错误等方面的问题(孙钦美、王珏,2018)。上述现象的出现,与当前高中英语教学中存在的一个重要问题——语法教学与语篇、语境之间的割裂——有着直接联系。因此,为了提高学生的语言运用能力,教师应当努力打通语法教学与实际语言使用之间的壁垒,将语法知识的学习与语篇理解和主题意义探究紧密结合起来。

当语言学习缺乏主题语境和语篇依托时,会导致以下问题:学生虽然忙碌,但缺乏明确的学习目标且效率低下;学生无法在真实语境中运用语言知识,致使语言的得体运用成为空谈。为了应对这些问题,本文结合语法教学的相关理论,尝试提出更为有效的语法教学策略。

基于主题意义的语法教学实施路径

1. 以主题语境为核心

一堂好的语言课应具备四个要素:关注意义的理解性输入(comprehensible meaning-focused input)、关注形式的教师指导(form-focused instruction)、关注意义的语言输出(meaning-focused output)以及流利度训练(fluency development)(Nation,2001)。因此,教师在设计语法活动时,要遵循“观察—归纳—运用”的思路,给学生足够的关注意义的理解性输入,让学生在语境中体会和理解语法项目的形式、意义和功能;之后通过必要的教师指导,帮助学生归纳语法知识,进行迁移创新活动,将所习得的语言知识运用到实际表达当中;最后再通过流利度训练帮助学生进一步巩固和内化。

所有这些教学活动的展开都必须要在主题意义探究中进行。主题语境不仅规约着语言知识和文化知识的学习范围,还为语言学习提供意义语境,并有机渗透情感、态度和价值观(教育部,2020)。因此,主题语境是教师备课过程中必须深入理解的一个关键要素。要在分析语篇时准确把握主题意义,教师不应仅对照《课标》的主题语境内容要求照搬,而应通过细致的语篇研读来挖掘和建构语篇之间的深层次联系,并且能够围绕主题语境设计出关联紧密的教学活动。这样的过程要求教师具备高度的敏感性和创造力,以确保教学设计的有效性和吸引力。

本单元的教学内容涉及“人与自然”主题语境,Using Language板块围绕“如何保护环境、应对全球变暖”主题展开。在本节语法课的教学初步阶段,笔者进行深入的语篇研读,锁定了本课时语篇的核心目标:探讨人类当前所面临的环境问题以及人类在环境保护方面所采取的行动。明确该语篇的核心目标后,教学设计就有了明确方向,各项活动设计都应紧密围绕这一主题和核心目标展开。因此,这样的语篇研读为学生后续的语法运用提供了一个连贯且富有意义的主题语境,不仅有助于学生更好地理解和吸收新知识,而且能够激发他们对主题意义的探究热情,促使他们将语言学习和对环境问题的思考和探究结合起来,培养他们的环保意识和社会责任感。

2.关注语篇知识,促进得体语用

基于《课标》理念的语法教学不再是孤立的语法规则传授,而是应该与实际语言运用紧密结合。Larsen-Freeman(2003)提出语法技能(grammaring)概念,强调了语法学习的动态性和实用性。她认为,语法不仅仅是一套静态的规则体系,而是一种在实际语言运用中准确、有意、得体地运用语法结构的技能。基于这一理念,教师在教学实践中应当注重语法教学的三个维度,即形式、意义和用法(胡丛欢,2023)。形式指语法结构的形态特征,意义是指这些结构所表达的具体含义,用法则是指这些结构在实际交际中的应用场景和语境。教师在讲解语法时,应结合具体的语篇,让学生在真实的语境中理解和掌握语法知识,而不仅仅停留在对抽象规则的记忆上。

语篇是语言的载体,不仅包含丰富的语言知识,还蕴含深厚的文化内涵,可以传递特定文化的价值取向和思维方式。《课标》强调了语篇在英语教学中的重要性,指出教师应引导学生关注语篇知识,通过语篇学习来促进得体语用(教育部,2020)。将语法置于篇章层次的教学中,能有效帮助学生掌握语法技能,解决以往学习了语法知识却不能写出结构清晰、表意准确的句子和文章等问题。换言之,语法教学的目标是让学生能够依托语篇,从语法群中选择合适的语法结构,并且准确、流畅地使用它们,以此证明他们对该语法项目的掌握。例如,教师可基于教材主题设计一个场景,让学生运用所学语法项目进行描述,如此循环往复,使语法知识真正实现“形式—意义—使用”的统一。

本课时所涉及的教材语篇有人物介绍、访谈节目和宣传手册三种类型,与单元主题意义密切相关,均体现现在分词和过去分词作补语的语法功能。因此,本课的教学活动设计注重引导学生阅读和关注语篇知识,让学生从语篇中获取信息的同时,体会语法在语篇中的表意功能。此外,学生还能在语篇的学习中丰富“如何保护环境、应对全球变暖”主题相关的词汇,整合语言知识,通过探究“我们能为全球变暖做些什么”的学习活动实现迁移运用。

教学活动设计

1. 教材内容分析

本课授课内容选自外研版高中《英语》(2019年版)必修第二册第六单元Earth first。本单元围绕“人与自然”这一主题语境,为学生提供了诸多不同语篇类型、不同话题的文本,帮助学生多角度、多情境地学习和探究。本单元的Using Language板块聚焦语法学习、话题词汇和听说语用。

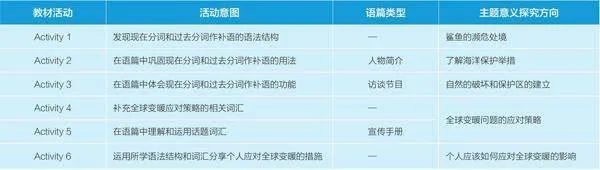

本课时将教材中的语法部分和词汇部分整合设计为一个独立课时。教材中一共给出的6个学习活动(语法部分3个,词汇部分3个),均围绕“如何保护环境、应对全球变暖”这一主题展开,且包含不同类型的语篇。本课教材活动及活动意图、语篇类型及主题语境探究方向如表1所示。

表1. 教材活动及活动意图、语篇类型及主题语境探究方向

2. 教学目标设定

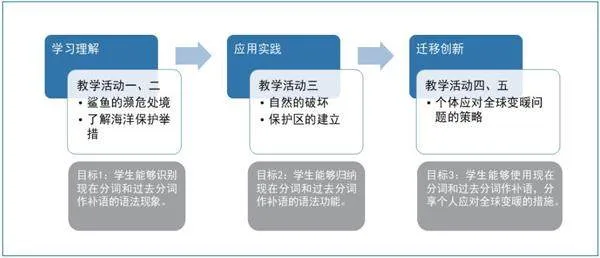

根据上述分析,教师设定了如下课时教学目标。

目标1:学生能够识别现在分词和过去分词作补语的语法现象;

目标2:学生能够归纳现在分词和过去分词作补语的语法功能;

目标3:学生能够使用现在分词和过去分词作补语,分享个人应对全球变暖的措施。

3. 课时教学设计

确定学习目标之后,教师即可在主题意义的引领下,依据英语学习活动观设计本课时活动,教学流程如图1所示(其中An表示教材Using Language板块中对应的活动序号,流程图中还写明了每个活动与主题探究方向的结合点)。

(1)学习理解活动:识别现在分词和过去分词作补语

教学活动一:教师向学生提出问题“What change in attitude did the movie Jaws bring about in people?”,请学生回顾Understanding Ideas板块的主课文“Sharks:Dangerous or endangered?”,找到答案。然后教师追问以下三个问题,让学生找到文本中特定的语句。

●What is the result?

●Do you remember what people see in the opening scene of the movie Jaws?

●What did Peter Benchley see that made him reconsider his stance?

[设计意图]

该活动将语法结构的发现和收集置于以主题意义探究为引领的问答之中,回顾鲨鱼所面临的来自人类的威胁,为后续探究保护措施做好铺垫。

教学活动二:教师将学生在前一活动中找到的现在分词和过去分词作补语的句子列出,请学生观察并总结语法结构和意义。之后,教师进一步提问,让学生将发现的语法结构在语篇中运用,并区分分词作补语和其他用法。

T: More and more people are making efforts in ocean conservation. Among them is a girl named Hannah Fraser. Please read the article introducing her devotion to ocean conservation, find out what she does, and choose the correct form of the verbs.

[设计意图]

该活动将语法结构的巩固练习置于以主题意义探究为引领的语篇阅读之中。学生通过阅读Using language板块中的简短人物介绍,不仅能够在主题意义探究中巩固语法规则应用,更关注到主人公Hannah通过美人鱼表演、环球演讲等方式,唤起人们保护海洋的意识。

(2)应用实践:归纳现在分词和过去分词作补语的功能

教学活动三:教师可与学生简要交流对于Hannah海洋保护举措的看法,并探讨其他可能的保护海洋和自然的有效举措。而后,教师请学生阅读该板块下另一个语篇,即关于三江源自然保护区的访谈,并回答教师提问。

T: As you mentioned, building nature reserve is one important solution to protecting natural landscapes. Read the interview, and find out what SNNR is and why it was built.

教师可根据学生的回答继续追问,如:

●What is special about SNNR?

●What exactly are the problems faced by SNNR?

●What is Lin Feng’s job?

当学生在组织语言回答教师提问和追问时,教师可提示学生使用在上一环节所学到的结构来重新组织答案,并思考重构的答案句和原文的句子有何不同。而后,教师引导学生思考人物介绍和口语表达为主的访谈节目在语言表达上有何需求,启发学生探究语法结构的功能。

[设计意图]

该活动引导学生在以主题意义探究为引领的语篇阅读中明晰语法结构的功能。学生在解答SNNR的重要性、所面临的环境问题以及工作人员职责的过程中,有意识地使用所学语法结构;通过对比重构前后的语句,并结合前一节短小精悍的人物介绍,认识到现在分词和过去分词作补语能让文章凝练条理,清晰易懂。

(3)迁移创新:使用现在分词和过去分词作补语,分享个人应对全球变暖的措施

教学活动四:教师引导学生关注全球变暖问题及其应对策略。教师可通过Activity 4的图片和Activity 5的宣传手册帮助学生习得和掌握新词汇。之后,教师请学生小组合作探究,列出个人在应对全球变暖中可以采取哪些措施,为后续制作宣传手册的任务做铺垫。

T: In order to make your own Stop-Global-Warming Brochure, please discuss in groups and list things you can do. Use -ing/-ed form we have learned in this unit.

[设计意图]

该活动基于主题语境创设新情境,让学生综合运用所学语法和词汇知识,进一步探究拓展,并在小组合作分享中,形成和提升身体力行应对全球变暖的意识和责任感。

② 作业设计

教学活动五:以小组为单位,完成宣传手册的设计和制作,并在校内分发,号召更多同学参与到阻止全球变暖的努力中来。

[设计意图]

本课的作业设计将主题意义引领下的语法学习和落实延续到课后,进一步增强学生的环保意识,激励他们承担社会责任,为应对全球变暖作出切实可行的行动。

总结与反思

经教学实践检验,主题意义引领下的语法教学实践可有效提升语法教学效果。本课例中的活动设计虽然不多,但教学目标明确,能将学生从以往重复的、机械的语法训练中解放出来,在真实情境中学习和使用语法知识。在整个学习过程中,主题意义探究始终发挥着指导者和引领者的作用,学生所学习的语言知识、语言技能、学习策略和文化知识都围绕主题意义探究展开。值得注意的是,在引导学生探究主题意义的过程中,教师并没有刻意去“升华”主题,而是让学生在内化和运用所学语法和词汇知识的过程中,逐步形成自己对问题的看法并思考解决方案,在此过程中加深对主题的认识。这样的教学方式体现了词汇和语法知识学习、语篇学习与主题意义探究的有机结合,学生不再孤立地学语法,而能将语法学习纳入整个单元学习框架,成为单元整体教学的一部分。此外,本课例也更加注重对学生自主探究和合作学习的引导。基于《课标》编写的教材活动倡导以学生为中心,鼓励学生自主学习、自主探究和小组合作。因此,教师在设计教学活动时应准确理解教材活动背后的编写理念,在充分研读教材的基础上,大胆放手,将学习的主动权还给学生。

然而,本课也存在需要改进的地方。如在流利度训练方面,教师今后可根据主题语境和语法项目,结合学生的水平和认知能力,搜集、改编或创编各种类型的语篇,基于多样化的材料设计更丰富的语言输出活动,促使学生在主题语境中反复练习和实际运用所学语法知识,实现语言能力、思维品质和文化意识的综合提升,全面发展英语学科核心素养。

* 本文系烟台市教育科学“十四五”规划课堂教学改革专项课题“基于英语学科核心素养的高中英语听说教学模式实践研究”(课题编号:JCXBZX264)课题成果。

参考文献

Larsen-Freeman, D. 2003. Teaching language: From grammar to grammaring [M]. Boston, MA: Heinle & Heinle.

Nation, I. S. P. 2001. Learning vocabulary in another language [M]. Cambridge: Cambridge University Press.

胡丛欢. 2023. 语体语法视域下汉语教学语法理论体系的构建——基于三一语法的新探索[J].语言教学与研究, (6): 15—25.

教育部. 2020. 普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)[S]. 北京: 人民教育出版社.

孙钦美, 王钰. 2018. 读后续写在英语冠词学习中的效应及影响因素研究[J]. 外语电化教学, (2): 18—24.

王寅, 王天翼. 2019. 基于体认语言学的英语语法教学[J]. 外语界, (1): 44—52.

朱献珑, 史芸. 2015. 语言构式观视域下的非谓语动词课堂教学模式探讨[J]. 教学与管理, (33): 99—101.

作者简介

丛蕾 山东省烟台第一中学骨干教师。