莲的秘密

看荷花时,藕在哪里

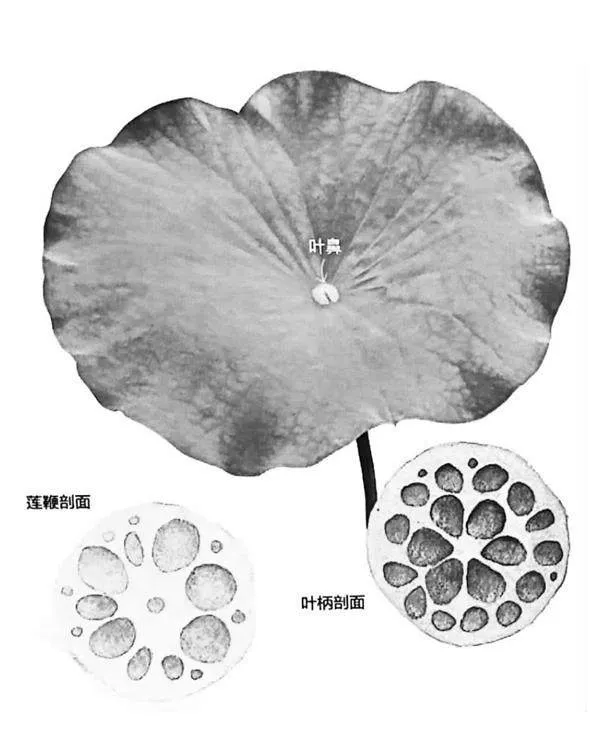

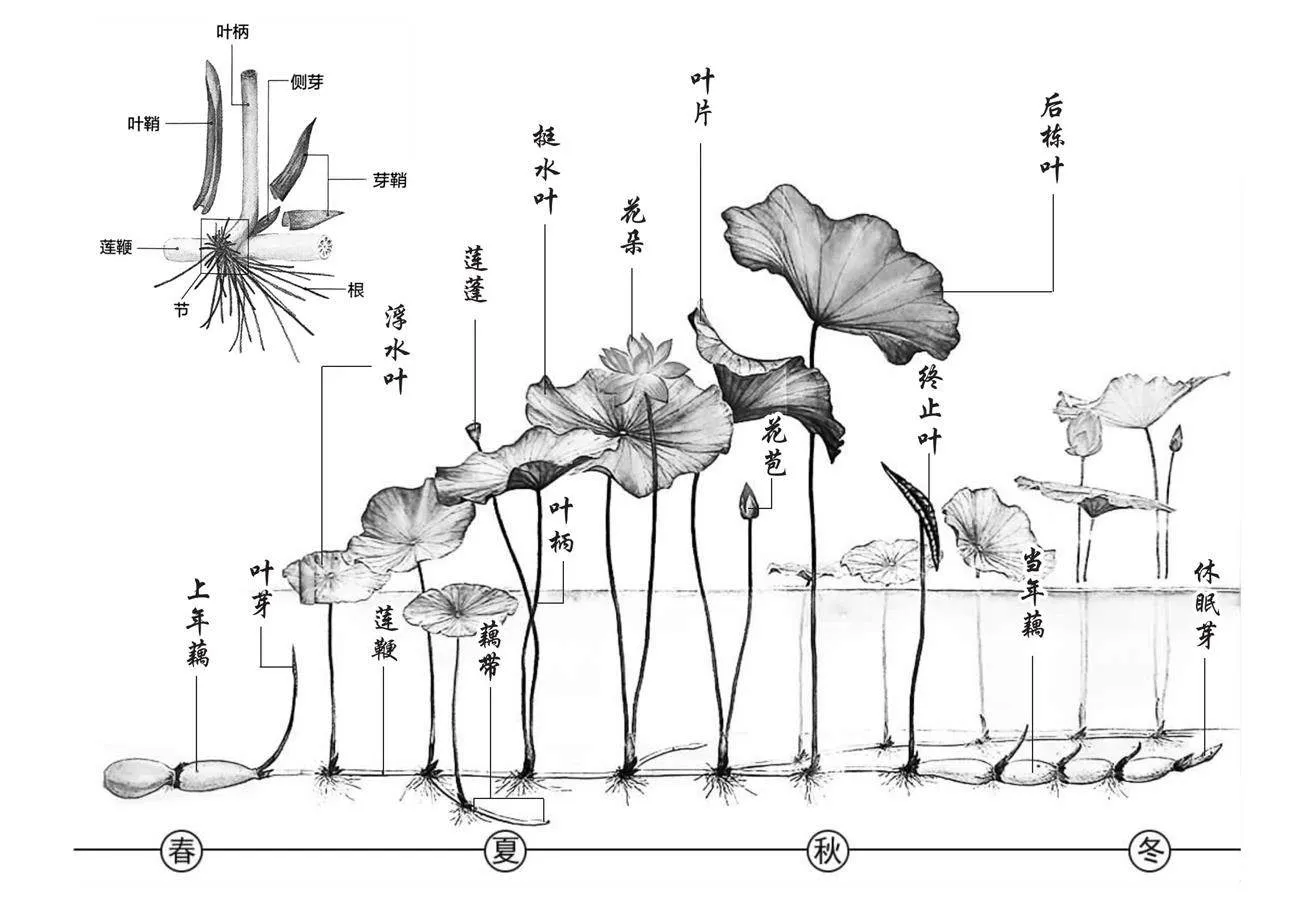

又到每年观赏荷花荷叶的时候,我们会好奇地问自己一个问题:藕在哪里?尽管藕是荷花的茎,但它只是“储藏茎”,在荷花盛开的季节里默默无闻。莲鞭才是荷花的“生长茎”,负责长叶、开花结果。因此,在水底欣赏荷花时,我们很难找到藕的身影。

事实上,上一年的藕在莲鞭延伸的过程中早已消耗了养分,逐渐干瘪而消失。而当年的新藕则在秋季荷花植株的生长末期才开始形成。经历了一个夏天的生长和休眠后,莲鞭会在终止叶之后停止生长,转而长出几节膨大的休眠体,这就是我们所说的藕。

通常情况下,一株荷花会结3~4节藕。第一节藕处于从莲鞭过渡的阶段,形态细长;后面的几节则更加短胖。而在藕的末端,还会长出一根较长的“休眠芽”。这个休眠芽具有肉质厚苞片,能够抵御冬日的寒冷干涸,静候春暖萌发。

藕虽然在荷花盛开时不可见,但它的存在却是荷花生命循环中不可或缺的一环。它默默地为荷花提供养分和支持,并在冬季休眠期间储存养分。当春天来临,新的荷花开始生长时,藕也会重新焕发生机。

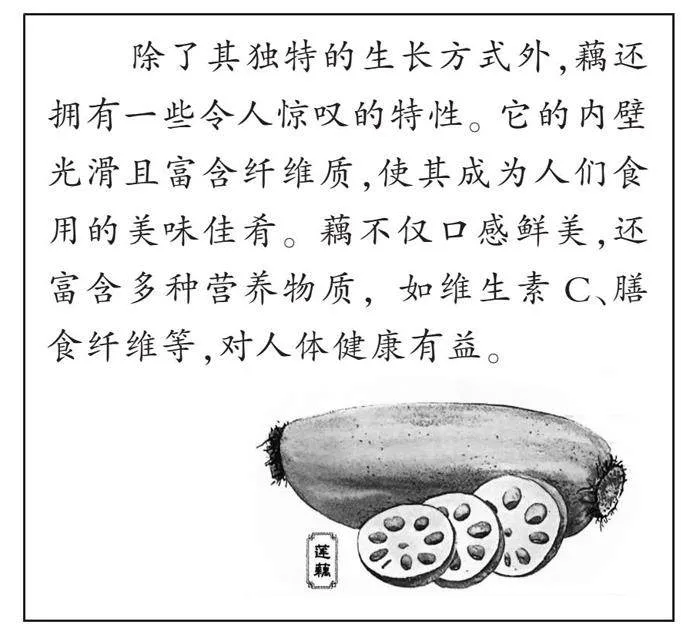

除了其独特的生长方式外,藕还拥有一些令人惊叹的特性。它的内壁光滑且富含纤维质,使其成为人们食用的美味佳肴。藕不仅口感鲜美,还富含多种营养物质,如维生素C、膳食纤维等,对人体健康有益。

因此,当我们欣赏荷花的美丽时,不妨想一想隐藏在水中的藕。它们虽然不张扬,却在默默承担着重要的角色。正是有了藕的存在,我们才能更好地欣赏到荷花的独特之美。让我们珍惜大自然赋予我们的每一份美好,感受生命的奇妙之处。

莲是中国的原生物种

莲在中国有着悠久的栽培历史,在1973年发掘的“河姆渡文化”遗址中,就发现有距今7000多年历史的莲蓬的花粉化石,说明人类在新石器时期就已经开始种植莲等水生植物。

在新石器时代的后期,先人就以采集莲子为食,同时作为审美对象。人们引种野生莲栽植、驯化,食用与观赏并举,中国栽培花莲的历史至少有2700年。

早在先秦时代郑国华夏族民歌《诗经·郑风》中有记载:“山有扶苏,隰有荷华”,其中有“荷”便代表有莲。

莲作为观赏植物引种到园池栽植,最早是在公元前473年,吴王夫差在他的离宫(即现在的苏州灵岩山)为宠妃西施赏莲而修筑的“玩花池”。但从吴越以后的千年里,莲花仍多居旷野大湖。直到晋隋时期出现了雄蕊瓣化的花“百叶”“千叶”等复瓣、重瓣品种,“千瓣莲”再次得到人们的关注。

到了唐代又出现了重台型莲,宋代还出现过红白的跳枝品种,但日后都湮没了。元、明、清时期,大兴赏莲之风,各地培育的新品种层出不穷,清代杨钟宝《缸荷谱》是我第一部关于“莲”的专著,记载了33个品种。

而直到21世纪初,在育种专家的努力下,我国莲的品种已达600多个,莲以“出淤泥而不染”的品格,得到了人们的喜爱。

荷花的古称及其他

荷花有两个著名的古称:“芙蕖”和“芙蓉”。

“芙”本为“扶”,意为挺立,形容它的姿态。“蕖”本为“渠”,意为宽大,说的是荷叶;“蓉”本为“容”,指的是它碗状容器一般的花形。

荷花,从根到茎到叶再到子,每一个都有着自己的名字,《尔雅·释草》中讲:“荷,芙渠。其茎茄[jiā],其叶蕸,其本蔤[mì],其华菡萏[hàn dàn],其实莲,其根藕,其中菂[dì],菂中薏。”这一段可解释为:

荷花,就是芙蕖;荷花的叶柄、花柄叫“茄”,荷叶叫“蕸”,藕鞭即茎在泥里的白色部分叫“蔤”,花苞叫“菡萏”,花托叫“莲”,地下茎称“藕”,种仁就是莲子叫“菂”,种子的绿色胚芽叫“薏”。

其中菡萏原来就是指花苞,现在已经泛指荷花了。

荷花播种:自然界的传播高手!

作为一种生长在水中的植物,荷花的繁衍和种子传播方式具有其独特性。

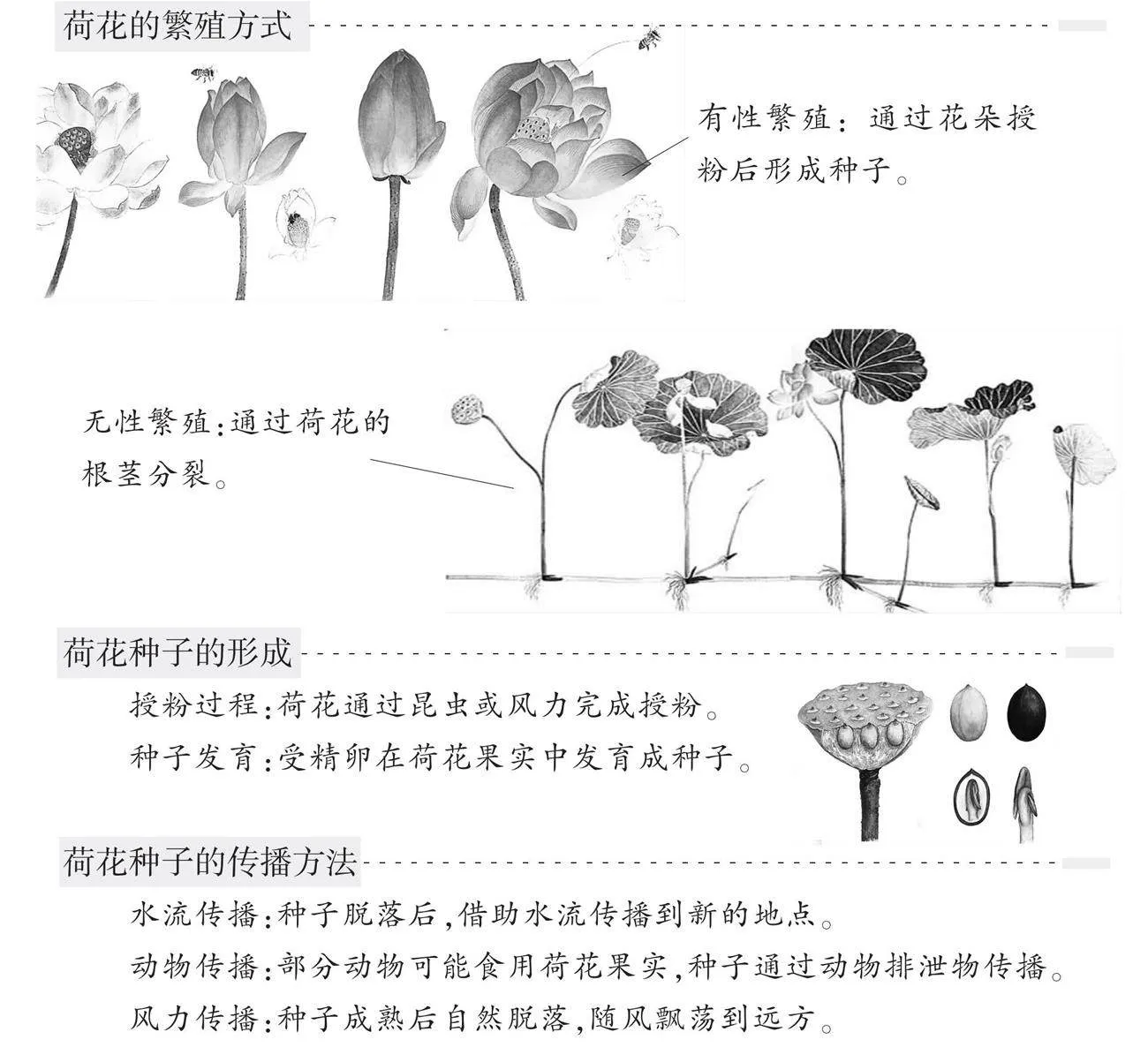

荷花的繁殖方式

荷花种子的形成

" " "授粉过程:荷花通过昆虫或风力完成授粉。

" " "种子发育:受精卵在荷花果实中发育成种子。

荷花种子的传播方法

" " "水流传播:种子脱落后,借助水流传播到新的地点。

" " "动物传播:部分动物可能食用荷花果实,种子通过动物排泄物传播。

" " "风力传播:种子成熟后自然脱落,随风飘荡到远方。

荷花种子的生存策略

硬实种壳:荷花种子具有坚硬的种壳,能在水下长时间保持活性。

长期休眠能力:荷花种子可在不利条件下进入休眠状态,等待有利条件下再萌发。

荷花的昆虫“朋友”

荷花除了美色与芳香吸引传粉者外,还有一个别人没有的“大招”:大碗一般的荷花,就像个“太阳能灶”,清晨打开,利用碗形聚集日晒的热量,吸引昆虫。午后,花朵便渐渐闭合,将昆虫困于花中,为其自花授粉。次日花朵再次打开,让昆虫们携花粉离去,便能实现异花授粉。单朵荷花的花期仅三四天,到第三天下午,花瓣就已合不拢了。

奇妙的“荷叶效应”

荷叶叶面上分布着一个挨一个隆起的微米级或纳米级“小山包”,这些“小山包”上面长满了纳米级的“绒毛”,而“小山包”的凹陷部分充满了空气,这样就使叶面上形成一层极薄的、只有纳米级的空气层。

空气层、“小山包”和绒毛的共同托持作用,使水滴不能渗透,而能自由滚动。

雨点在自身的表面张力作用下形成球状,水滴在滚动中吸附灰尘,并滚出叶面,这就是“荷叶效应”,也叫“荷叶自洁效应”。