竺可桢与泰山气象台

1936年,《气象杂志》第7期“科学新闻”栏目刊发《气象研究所泰山日观峰气象台全部落成》一文称:“中央研究院气象研究所于民国二十一年至山东泰山玉皇顶设立测候所,藉以观测高空气象情形,当时暂借玉皇殿以为庋置仪器及工作场所,惟以旧式房屋对于研究方面,颇多不便,遂于去年四月在山顶开始建筑新台,以天气及高度关系,经一年零二月之光阴,始克造成,日前该所专任研究员吕炯先生偕同该台设计工程师刘福泰先生前往勘验接收,按该台四周墙壁均用花岗岩砌成,厚约三尺许堪御山顶强风,全部建筑费共三万余元,该台高出海平面五千零五十九英尺(约1542.4米),实为东亚唯一高山气象台云。”报道一出,轰动华夏,国人无不欢欣鼓舞,为我国首创高山气象台而倍感自豪。

泰山气象台的诞生,与著名气象学家竺可桢的艰辛努力密不可分。可以说,泰山气象台的一砖一瓦都凝聚着竺可桢的心血。

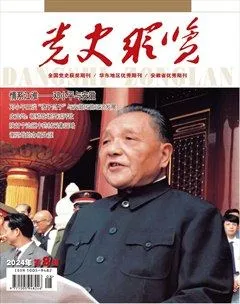

始创泰山测候所

竺可桢(1890—1974),字藕舫,浙江绍兴人,中国近代地理学、气象学的奠基人,曾长期担任浙江大学校长一职,中华人民共和国成立后担任中国科学院副院长。他1909年考入唐山路矿学堂(今西南交通大学)学习土木工程,1910年公费留美学习,主攻地理和气象专业,1918年获美国哈佛大学博士学位,1920年任教于南京高等师范学校。1921年,南京高等师范学校改为东南大学后,竺可桢创建地学系并担任系主任,编写了《地学通考》《气象学》等教材,并开设地理学、气象学等课程。东南大学改为国立中央大学后,竺可桢筹建气象研究所,担任所长一职。1928年,竺可桢应中央研究院院长蔡元培聘请,改任中央研究院气象研究所所长。其间,竺可桢首创南京北极阁气象台,编制《全国设立气象测候所计划书》,在蔡元培等有识之士的鼎力支持下,相继建成各级气象测候所28个,协助水利、航空等有关部门设立测候所50个,初步建立了覆盖全国的气象测候网。为解决专业人才短缺问题,1929年至1936年,竺可桢主持创办4期气象学习班,培训近百名学员,充实至各地气象测候所。他本人先后发表《中国气候区域论》《中国气流之运行》《东南风季风与中国之雨量》等论文70多篇,为我国气象事业的发展提供了理论支持,引起国际气象界的高度关注。学术成果的积淀、实践经验的积累,为泰山气象台的创设奠定了坚实基础。

1931年春,国际气象组织第二次国际极年委员会会长、丹麦气象局局长考尔致函中国中央研究院气象研究所,邀请我国参加第二次极年观测(即联合进行以观测北极为中心的极地观测),开展国际气象合作。当时科学救国思潮高涨,社会各界热烈响应,一致赞同参与这一国际性气象观测项目。作为中国气象学的开创者和领军人物,竺可桢决心开设泰山玉皇顶和峨眉山千佛顶两个测候所,按照国际标准收集中国高山气象观测数据,加入国际气象组织俱乐部,与世界人民分享中国的气象观测成果。然而,在缺乏必要设备和合适场地的条件下,短时期内建立高山测候所谈何容易?竺可桢没有被困难吓住,他迅即组织精干力量,带领团队付诸行动。他一边申请中华教育文化基金会拨付专项资金,购置世界一流的气象观测仪器;一边协调有关部门,为高山气象测候所的开建提供便利。

为建设泰山测候所,竺可桢委派得意门生赵恕、罗素人前往泰山。由于当时泰山不通公路和索道,运输物资全凭挑山工肩扛人抬,另起炉灶、建筑新所已经来不及,只能借助位于海拔1545米的泰山玉皇顶的道观配殿仰天亭,作为安装气象观测仪器的临时场地。因仰天亭场地狭窄,百叶箱、风速仪、风向标等露天设备不得不堆放在无字碑旁。与此同时,还需在山下泰安县政府所在地另设测候所,架设直达泰山顶峰的电话线,配备无线通信报话机,以便上下及时联络,记录大气层与下垫面(即指大气与下层固态地面或水面的分界面,也可以说是地表)之间的相互作用及人类活动产生的气象效应参数。赵恕、罗素人两位先行者不负竺可桢的重托,同心戮力、日夜奔忙,穿梭于山上山下,攀登在崎岖山道,确保仪器毫发无损,设备安装精准无误。在两个测候所的建设过程中,泰安人民积极踊跃参与,尤其是在九一八事变发生后,建设者们化悲愤为力量,加快了工程进度。

经过艰辛努力,山上山下两个测候所如期竣工。竺可桢兼任首任所长,时刻关心着泰山、泰安测候所建设的进展情况,及时给予业务指导,可谓心心念念、殚精竭虑。主要仪器安装到位后,经初步测试,竺可桢认为泰山、泰安两个测候所的记录数据不够精准,原因在于设在泰安县政府的测候所海拔高度为167米,与玉皇顶测候所落差不够大,气压、温度、湿度差异表现不足,遂决定在泰山以北50公里处的济南市区(海拔49米)再建测候所。在济南人民的热心帮助下,泉城测候所建设顺利推进,并安装了有线和无线通信设备。泰山、泰安、济南高差不同的3个测候所,互联互通,三位一体,使气象观测系数更趋精确。与此同时,峨眉山、宜宾、重庆测候所也相继建成,与泰山、泰安、济南测候所同步投入运行。

经过反复调试,6个测候所于1932年8月1日正式开启气象观测,每小时收集一次数据,一天24小时均有详细记载,获得大量有价值的气象资料。到1933年8月31日,极年度泰山、峨眉山气象观测数据被完整记录,让世界气象组织的大家庭第一次读到来自中国的气象信息。喜讯传来,国人为之振奋,无不引以为傲。

新建泰山气象台

1933年8月31日第二届国际极年气象观测期满后,峨眉山测候所“即行撤销”,竺可桢将高山气象观测的重点投向泰山。泰山是山东省第一高峰,一面望海、三面平原,众山环抱、丘陵起伏,气候变化具有典型性和代表性。竺可桢亲自率领研究员吕炯、设计工程师刘福泰赴泰山实地考察,发现玉皇顶测候所场地逼仄、工作环境恶劣、生活条件简陋,不适合长期坚持和大规模气象观测,当即决定另择新址构建永久性泰山气象台。竺可桢一行翻山越岭、爬坡跨沟,踏遍泰山各个山头,详查地理形态、比较气候环境,最终将脚步停留在日观峰。这里直线距离玉皇顶不足400米,周际空旷、视野开阔,十分有利于高山气象观测,且峰顶没有其他建筑物,方便施工建台。在征得当地政府同意后,竺可桢确立了泰山气象台新址。他委托刘福泰根据山势地形精心设计,要求气象台建筑坚固耐用,能够抵御大地震和超强风,确保安全可靠;建筑造型要美观大方、古朴典雅,具有美学欣赏价值,为泰山增光添彩;施工用料不得就地取材,以免破坏山体和植被,有损泰山景观。

按照竺可桢的思路,刘福泰几经修改设计方案,又广泛征询了建筑学家的意见,绘就出近乎完美的构造图纸,经竺可桢最后审定后,交付承建方实施。在遴选建筑商方面,竺可桢颇费心思,他亲自过问工程招标详情,择优录用实力最强、信誉最佳的工程队,同时延请权威的第三方监理人员,确保工程质量。日观峰气象台于1934年春破土动工,蔡元培亲笔撰写了奠基碑文。

日观峰气象台开工前,竺可桢运用早年在唐山路矿学堂所学的土木工程专业知识,开列了物料采购清单。承建方按照竺可桢的要求,聘用泰山附近手艺最精的石工,按照设计尺寸加工花岗岩方块;所采购的建材运抵位于泰山脚下的仓库时,严把入库关,确保不留隐患;建筑团队一边调运建材,一边雇请年轻力壮、忠诚可靠的挑山工搬运已到的建材上山。勤劳勇敢的泰安人民对建设泰山气象台大力支持,参与者无不尽心尽力、干劲十足。为了保证工程万无一失,竺可桢还通过友人华德教授致信隐居于泰山的爱国将军冯玉祥,寻求他的保护和支持。深受竺可桢科学精神感染的冯玉祥欣然应允,不仅派兵沿途警戒,为工程建设保驾护航,还在泰山之阳圈定两座山作为科研基地,分别命名为“东科学山”和“西科学山”,由此留下一段佳话。

1935年岁末,泰山日观峰气象台主体建筑完工。新台除保留了原测候所的气象观测仪器外,还添置了日光辐射仪、紫外光仪、热力风速仪等先进设备。竺可桢诚邀著名书法家邵元冲先生题写了“日观峰气象台”6个楷书大字,镌刻于门楣。受竺可桢全权委托,吕炯、刘福泰前往泰山进行工程验收,证实各项指标合格。泰山日观峰气象台于1936年元旦投入使用,并改称“国立中央研究院日观峰气象台”。同年6月,日照台等附属设施建成。至此,造价3万余元的泰山气象台全部告竣,画上了圆满的句号。泰山气象台雄踞一方,昂首天外、气势恢宏,为擎天捧日的泰山新添一道壮丽风景。当时的《气象杂志》称其为“亚洲地势最高、设备最齐全”的高山气象台,代表了当时中国高山气象观测的最高水平,有“风云前哨第一台”之称。

泰山气象台的横空出世,气象泰斗竺可桢厥功至伟。尽管竺可桢于1936年4月调任国立浙江大学校长,但他始终关心着泰山气象台的运转情况,与泰山气象人保持着密切联系,为他们解决了许多技术难题。以首任日观峰气象台台长程纯枢为首的11位气象人,包括巾帼不让须眉的张天恩、黄珊珊、刘桂英3位女性观测员,他们牢记竺可桢的嘱托,以“未奉训令,即炮火临门,亦不敢擅自行动也”的负责精神,共积累了5年零4个月的高山气象观测资料,每天及时发布天气预报,广泛服务于人民的生产生活,并为抗击日本侵略者提供了大量航空气象信息。

1937年12月,大举南侵的日军开始轰炸泰安。值守日观峰气象台的程纯枢、王履新等人冒着生命危险,坚守工作岗位,夜以继日、持之以恒地进行观测,直到12月25日为止。12月28日,他们奉命包装、掩藏精密气象观测仪器后,携带机密资料忍痛离开。抗战胜利后,远在贵州遵义的竺可桢在处理大学回迁等繁忙事务的同时,仍然惦记着泰山气象台的安危,致信中央研究院气象研究所,嘱其派员查验泰山气象台的现状,登记受损部件,以便随时恢复运行。幸运的是,整个抗日战争时期,泰山日观峰气象台完好无损。这得益于1943年初夏,八路军泰山军分区司令员廖容标带领抗日健儿在泰山南天门打了一个漂亮的伏击战,活捉日军电报局局长间本等人。从此,驻扎泰安的日军再也不敢轻易涉足泰山,泰山气象台在抗日军民的庇护下得以保全。

学术研究结硕果

泰山玉皇顶、峨眉山千佛顶测候所的建成以及泰山日观峰气象台的启用,在当时的学术界掀起了一股气象研究热潮,一系列科研成果相继推出,其中最权威的莫过于竺可桢的论著。

《地理学报》1935年第2卷第4期刊登竺可桢的论文《泰山与峨眉山之高度》,一时在气象学界引起震动。以往,测量高山的海拔高度,均借助空盒气压表、水银气压表、沸点高度表等仪器提供的参数,但在实践过程中,这些仪器由于缺乏严格的校正程序,测定数值往往差之毫厘,谬以千里,“均不甚足恃”。如泰山的海拔高度,外籍学人测定的数据有1886年的1524公尺(1公尺等于1米)、1887年的1457公尺、1922年的1539公尺、1925年的1545公尺;国内公布的数据,有明代万历年间张典五丈量的368丈3尺4寸(约1178.7公尺)、1933年丁文江等编中国分省新图标示的、刘学辰等编中国分省图标注的1545公尺、参谋本部山东省五万分一图(日观峰)标注的1581公尺。各种数据不一而足,令人无所适从。为了求得泰山、峨眉山的准确高度,在全面收集两山气象极年度观测平均数据的基础上,竺可桢仔细比较极年度内气压、温度、湿度的记录,创造性地运用拉普拉斯方程式,计算出泰山的高度为1541.5米。峨眉山亦是如此,以往公布的数据同样参差不齐。竺可桢运用独创的测高方法,推算出峨眉山的高度为3092米。由于竺可桢的著述论证有力、逻辑严密、无懈可击,从而征服了学界。相当长的一个时期,科学界均以竺可桢的测算结果作为泰山、峨眉山的标高。

竺可桢的论文发表后,在学术界引起强烈反响,促进了高山气象学的蓬勃发展。专家学者纷纷借助泰山、峨眉山测候所的观测资料展开课题研究,相继问世一批见解独到的科研成果。《气象杂志》1936年第1期刊发陈学溶的《民国二十四年泰山之峨嵋宝光》,《地学集刊》1944年第2卷第1期编发程纯枢的《泰山峨眉山最高最低气温出现时间与冷暖气团出现之次数》,等等。鉴于峨眉山测候所在极年度观测期满后被撤销,学术界的后续研究均采用泰山气象观测资料,如《气象杂志》1937年第4期推出的杨鉴初《泰山气压及温度之升降》等文章,无不以泰山气象观测数据为基础展开讨论。另有见诸报刊的关于泰山气候环境中特有的大蝴蝶、何首乌、黄蔓精(黄精)等动植物学术研讨若干篇。一些大学的生物系师生也纷至沓来,利用泰山气象台提供的观测资料,调查泰山周边的生态环境,形成多篇调查报告和毕业论文。这些文献,将高山气象学点缀得五彩缤纷、熠熠生辉。

1949年8月,山东全境解放后,泰山日观峰气象台由中国人民解放军各级军区接管,1953年10月转归各级人民政府管理。如今,泰山日观峰气象台已经升格为国家基准气象台、国家天气雷达台,发展成集地面、航空、酸雨、大气成分、大气电场等观测,以及旅游气象服务等多功能于一体的现代化综合性高山气象台,源源不断地为国家建设提供高质量的气象资讯。与此同时,泰山气象人始终秉持竺可桢倡导的严肃认真、忠于职守与一丝不苟、精益求精的科学精神,持续为国家气象事业的进步甘愿顶风冒雪,奉献青春年华。

(责任编辑:孔晓莉)