邓小平与千里跃进大别山后新解放区的群众工作

刘邓大军千里跃进大别山,是毛泽东和中共中央在解放战争中的重大战略决策。毛泽东指出:“这是一个历史的转折点。这是蒋介石的20年反革命统治由发展到消灭的转折点。这是100多年以来帝国主义在中国的统治由发展到消灭的转折点。这是一个伟大的事变。”在这场远离后方的千里跃进中,身为中共中央中原局书记和晋冀鲁豫野战军政委的邓小平重任在肩。在进入大别山的半年时间里,他忠实执行党中央战略决策,模范贯彻党的群众路线,坚持一切为了群众、一切依靠群众,从群众中来、到群众中去,结合新解放区实际情况,提出了一系列发动群众、组织群众的政策举措,维护了大别山区人民群众的根本利益,得到了人民群众的衷心拥护和全力支持,取得了军事上的一系列胜利,为解放战争战略进攻在全国的胜利奠定了坚实基础。

一心为了群众,政治上创建人民政权,在人民中扎下根

大别山雄踞鄂豫皖三省交界带,东慑南京、西逼武汉、南扼长江、钳制中原,人民解放军只要能占据这一要地,就能从根本上改变战局,达到将战争从解放区引向国民党统治区的战略目的。

1947年5月,中共中央决定以邓小平、刘伯承、李先念等8人组成中原局,邓小平为书记,由晋冀鲁豫野战军主力(即刘邓大军)担负千里跃进大别山的战略任务。8月底,经过艰苦跋涉和激烈战斗,刘邓大军进入大别山,完成了战略进攻的第一步。

然而,在土地革命战争时期和抗日战争时期,大别山区的群众遭受敌人反复的残酷镇压和封锁,生命财产受损严重,心存恐惧。这次刘邓大军过来,部分群众存有疑虑,不敢接近,害怕敌人秋后算账。刚到大别山的刘邓大军对此深有体会,他们后来回忆说:“在足足一个月的时日中,我们走到哪里,哪里没有人。白天夜里行军作战找不到向导,10年来我们第一次尝到什么是没有群众(支持)的真正痛苦。”

面对这一情况,邓小平要求部队着手做好群众宣传工作,向群众揭示战争的胜负与其利益息息相关,使他们把革命战争看成是自己的战争。邓小平指出:“中原地方,人口4500万,物产丰富,是蒋介石内战中重要兵库和粮库。我们到这里,便夺取了敌人的供给,加强了自己,使敌人的困难更加扩大。”“这个地区有我们长期革命的影响,人民受过了革命的洗礼,内心拥护我们。但由于革命4次转移,人民目前还暂时对我们采取观望态度。只要我们打胜仗,方针正确,人民会很快起来,而且会产生大批干部。”邓小平强调,要向全区群众说明:“我们是鄂豫皖子弟兵的大回家,他们的子弟兵在华北胜利了,壮大队伍了。”“要说明国民党军必败、我军必胜的条件;特别要说明我们决不再走,提出‘与鄂豫皖人民共存亡,解放中原,使鄂豫皖人民获得解放’的口号。”他告诫大家,如果不在半年内消灭10个旅以上的敌人,就无法使群众相信部队不会再走,继而他们会起来斗争。全军都必须有高度的战斗意志,做好充分的战斗准备qU+QTP8bqEJ6KD9kK9FYPw==。

与此同时,各部队根据中原局的指示,着手进行创建根据地的工作。中原局把建立地方党政军系统作为第一要务,迅速开展工作。根据大别山自然地理状况,划分为豫东南、鄂皖、皖西、鄂东4个工作区。随军南下的第一批干部1800多人被派到各个工作区,以工作队、工作组的形式,到各县、区、村去发动群众,打击地方反动武装,建立各级政权。为了掩护地方工作的开展,每个纵队抽一个团,作为各工作区的基干武装。经过一个月的艰苦作战,到9月底,刘邓大军解放了22座县城,在17个县建立了革命政权,初步打开了局面。到10月末,县一级的人民政权达到了33个,比上月增加了近一倍。在建立县级人民政权的地方,区、乡一级政权和村农会普遍建立起来了。到11月中旬,鄂豫、皖西两区党政军机关和地、县级党政军机关相继建立,刘邓大军重建大别山根据地的战略意图基本实现。

紧紧依靠群众,军事上积小胜换大胜,在大别山站住脚

在建立巩固大别山根据地的过程中,邓小平敏锐地发现了问题,即主力部队不敢大胆分遣部队和大量抽出干部支援地方工作,致使部分地方的工作陷入被动。10月12日,他以中原局、中原军区的名义发出《关于放手发动群众创造大别山解放区的指示》(以下简称《指示》),决定建立鄂豫、皖西两个区党委和军区,下设地、县等党政军组织,各旅抽出主力充实地方武装。军区的任务为:消灭地主武装,歼灭小股正规国民党军,组成各级游击集团,建立情报网等。《指示》要求从每个纵队抽出1000到2000名干部和老解放区的翻身农民战士拨归各县委领导,加以5天到7天的短期训练(携带武器),分成若干队直接参加与掩护土改工作。邓小平强调:“此种武装之光荣地位,不仅不亚于集中使用之野战军,而且其任务更为繁重。它必须服从各级党委的领导,一切服从土地改革、建立与巩固根据地的基本任务。”接此命令后,各纵队立即抽调部队组建地方各级基干武装,共抽调了约3万人,占全军总数的三分之一。

随着地方基干武装力量的加强,加大了对国民党地方武装、乡保和土匪劣绅武装的打击力度,受到威胁的群众开始解除疑虑,积极配合部队和工作队干部开展工作,支持对敌斗争。到10月,刘邓大军在短短两个月内歼敌3万余人,并消灭大量土顽。地方武装配合野战军主力取得了张家店、高山铺等战役的胜利。张家店作战是我军在无后方依托的条件下,第一次消灭敌人一个正规旅以上兵力的重大胜利。在此次战斗中,当地民主政府和群众组织1000余副担架赶来支援。高山铺大捷是刘邓大军挺进大别山后的又一场重大胜利。消息传到陕北,毛泽东悬着的心轻松了许多。他对周恩来说:高山铺的意义不仅仅在于消灭了国民党军1万多人,也不仅仅因为这一仗打得漂亮,它的全部意义在于我军已经能够在大别山进行大兵团作战,刘邓在那里站住了脚跟,倘若10万人的冬衣能够解决,就是天王老子也赶不走他们了。

1948年2月,随着战场形势的变化,邓小平率主力转出大别山,刘邓、陈(士榘)唐(亮)、陈(赓)谢(富治)三路大军,与国民党军逐鹿中原。邓小平提出,军区部队(正规军)、地方与人民武装,今后要独立自主地强化更广泛、群众性的游击战争,打击和歼灭分散之敌人,以保护群众,保护土地改革深入,并配合主力运动战,大量歼敌,从而进一步巩固大别山阵地。他批评和反对那些软弱无能、依赖主力、不积极歼击敌人、消极等待敌人退走的右倾思想及和平建设根据地的思想。鄂豫、皖西两区领导机关在主力转出大别山后,继续坚持斗争,拖住部分敌人有生力量,配合主力歼敌,在随后的淮海战役、渡江战役中组织发动群众支援前线,发挥了重要作用。

军队打胜仗,人民是靠山。1948年8月,邓小平在给中央的报告中总结一年新区工作经验,指出:“进入新区之后,首先的任务是打胜仗,占地盘。中原曾不顾削弱主力兵团抽出很大兵力展开,建设军区、分区和县基干队,今天证明是成功的。”后来,邓小平在谈二野历史时,曾说:“大别山这场斗争,主要是我们政策对头,包括军事政策。军事政策就是坚决地拿出三分之一的野战部队地方化,搞军区、军分区。因为大别山的斗争不决定于消灭好多敌人,而决定于能不能站住脚。”

维护群众利益,经济上调整土改政策,团结最广大的人民群众

邓小平强调,走群众路线,大胆放手发动群众,在一定时期内要完成初步土地改革。只要过了这一关,什么问题都好解决。1947年10月,中共中央颁布《中国土地法大纲》,在新解放区,党领导农民热火朝天地开展了土地改革运动。随着根据地各级政权机构的建立,大别山区土地改革运动蓬勃开展。

邓小平指出:“大别山区的特点是地主、富农有很高的政治警觉与丰富的反革命经验。基本群众则经过了多次失败的教训,不敢轻易起来。”然而,不少干部忽视大别山区的阶级斗争特点,对困难估计不足,没有树立长期观念,在群众未完全发动的情况下,急于扩大土改区域,完成土改任务,提出“一手拿枪、一手分田”的口号,出现了拒绝中农加入农会,乱没收地主、富农的工商业,乱打、乱捉、乱杀等“左”倾错误,导致“打击面大,树敌多,不是孤立了敌人,而是孤立了自己”。

为此,邓小平在经扶(今河南新县)、商城、金寨、麻城等县开展深入调查,纠正“左”倾错误,开创新的局面。经过深入调查,他认为,做好新区土改工作要树立两个观念:一是根据地之确立与土地改革之完成,要经过相当长的过程,绝非一年半载所能达到;二是在斗争策略上,应分阶段、分地区地逐步深入,开始应缩小打击面。据此,邓小平提出,将大别山区1200万人口分为两种区域,即巩固区和游击区,力争600万人口为巩固区,另一半人口的地区在较长时期为游击区。在已分过田的巩固区保持原有土地政策和土地占有状况不变,对尚未分田的巩固区,基本上仍可采用经扶、英山的经验,即依靠贫雇农骨干,组织贫农团,将地主及富农多余的土地、财物,全部交给贫雇农,下中农也可以得到一部分;已有的贫农团应迅速扩大为农民协会,吸收中农入会和个别中农积极分子加入领导机关。在游击区,由于根据地很不稳定、群众基础很不牢固,可以先暂时实行“减租减息”的政策,待条件成熟后再进行土改;在游击战争中,坚决执行打土豪、分浮财、组织秘密贫农团、耐心团结群众的政策;对一般的小地主、富农暂时不动,但对其中的反动分子,应坚决进行打击。

除此之外,邓小平还广泛动员根据地军民将土改工作的重心放在农业生产上,大力发展农业生产,使广大农民增产增收。经过政策调整,各阶层群众的生产积极性得到提高,农业生产增加,中小工商业迅速恢复经营并得到发展,秋征、税收工作扎实有效开展,根据地各级政权和人民军队由此获得了各阶层群众的普遍拥护和支持。

邓小平在鄂豫区党委指导工作时指出:“任何时候不要忽视团结百分之九十以上的人,中立那些可以中立或暂时可以中立的人。”在金寨、商城、麻城等地土改工作中缩小了打击面,在游击区采取秘密方式组织贫农团,分发地主浮财,减少了贫农的顾虑。贫农很高兴,主动报告土豪埋藏的财物,协助部队打土匪。这一时期,毛泽东曾多次致电邓小平,征询对新解放区党的政策问题的意见。邓小平就中原解放区土地改革情况和经验作了如实汇报,特别提到大别山在停止乱肃人、捉人杀人、乱没收,并在部分区域暂缓土地改革后,在群众中引发的反响。毛泽东肯定了大别山土改的新鲜经验,指出:“小平所述大别山经验极可宝贵,望各地各军采纳应用。”

发挥人民战争伟力,不仅取决于战争本身是否代表人民群众的根本利益,还取决于人民群众对自身利益与战争之间相互关系的认识,以及参战部队对人民群众的生产、生活等现实利益的关心和解决程度。邓小平经过深入调查研究,认真总结经验教训,从实际出发,实行新的土改政策和一系列新策略,切实维护了人民群众的根本利益,团结了绝大多数群众,为保卫人民战争的胜利果实,与以蒋介石为代表的反动势力进行了坚决斗争。

执行群众路线,作风上严明群众纪律,军民团结如一人

刘邓大军刚进入大别山,部队面临很多新的困难。面对困境,邓小平反复强调部队要遵守群众纪律,指出:“严守纪律,关心群众,这是关系到我们能否在大别山生根的大事。破坏纪律,脱离群众,是自掘坟墓。”他经常告诫部队:“要知道,群众并不是注定要跟我们走的。如果我们纪律不好,骚扰百姓,为什么他们不可以跟别人走呢?”他还旗帜鲜明地指出:“我们共产党的军队和国民党军队很大的区别就是有铁的纪律。”“只要我军与工作者照顾群众利益,守纪律,群众一定坚决拥护我,共同对敌。”“违反了群众纪律,就得不到人民的支持,没有人民的支持,取得胜利是不可能的。”

邓小平把严明群众纪律提升至树立我党、我军良好形象的高度。针对少数部队的同志向群众强征强购问题,他严肃指出:“这种不讲政策、违犯纪律的做法,严重地损害了我党我军的声誉,破坏了我党我军与人民群众的关系。”对遵守群众纪律问题,他谆谆告诫各级指战员和地方干部:“你们的一举一动,就像一面镜子,群众就是透过你们来认识我们党、我们军队的。因此,我们要时时刻刻,处处注意自己的行动。”他举例说:“大别山有个地区,20多年来反对我们,反攻后,我们第一次去,老百姓跑了,但我军纪律很好,东西一概没动,打扫了清洁。第二次我们去,老百姓就不跑了,他们说,知道你们这样好,我们还跑干什么!”

1947年9月,邓小平多次召开整肃纪律的干部会议,着力解决部队纪律问题。9月2日,他在经扶县小姜湾村专门主持召开整顿纪律的干部大会,中心议题是“严明部队纪律,加强对广大指战员作风纪律的教育和整顿,以应付日益严峻的形势”。会议向全军发出整顿纪律的紧急命令,规定和宣布了“三不准、三枪毙”的纪律要求。“三不准”,即“不准强迫老百姓当向导,不准向老百姓要东西,不准打骂群众”,严令各级指战员无条件执行。在纪律惩戒方面,非常时期实行非常手段,他进而为所有进入大别山的部队制订了极为严厉的“三枪毙”的规定,即“以枪打老百姓者,枪毙;掠夺财物者,枪毙;强奸妇女者,枪毙”,并电令各纵队立即传达到基层。规定下达之后不久,就发生了一起违纪事件,野战军直属警卫团的一位名叫赵桂良的副连长未经店主同意,擅自拿了一刀有光纸、几支毛笔,以及几斤粉条和白糖。尽管赵桂良擅自“拿”的东西没有一样是为个人享用,尽管包括那个店主在内的不少当地群众都为他苦苦求情,但刘伯承、邓小平等人最终还是“忍痛下了决心,坚决按军法执行枪毙”。这件事对全军将士震动很大。邓小平还要求部队在执行群众纪律时,要根据一些新情况、新问题及时补充和完善纪律规定。在其严厉要求下,各纵队都高度重视纪律和教育养成,并结合各自情况规定了更为具体、严格的群众纪律。

9月27日至29日,邓小平主持召开旅以上高级干部会议,进一步研究整饬部队纪律等重大问题。他要求部队必须把解决纪律松弛问题当作一项严肃的政治任务去抓,强调树立纪律观念、严守纪律对实现中央战略意图的重要性。邓小平指出,毛泽东在井冈山建军之初规定的“三大纪律、八项注意”,绝不只是什么简单的规定,而是党的路线和政策的体现,能否坚决执行,关系到我们在大别山能否站得住脚。我们一定要牢固树立起以大别山为家的思想,坚决克服怕打硬仗、纪律松弛等右倾思想。根据中共中央的通知要求,邓小平等对“三大纪律、八项注意”提出了一些修改和调整的建议。在三大纪律方面,邓小平认为,三大纪律与人民军队的三大任务相适应,只将之前规定的不拿群众“一点东西”改为“一针一线”。在八项注意方面,针对北方战士发生群众痛恨的抛撒稻草等问题,增加了“捆稻草”的条款;针对不少指战员因不熟悉大别山区环境而放枪恫吓群众做向导的问题,增加了“不拉伕,不乱打枪”的条款等。

严明群众纪律是做好群众工作的根本保证。邓小平提出了一系列关于党的纪律特别是党的群众纪律重要性的思想,并加强对部队的纪律教育,使部队勇于面对严酷环境,很快扭转了纪律松弛和作风松散等问题,大大减少了军队扰民现象,部队纪律整体好转,作风明显改进,赢得了群众的信任。

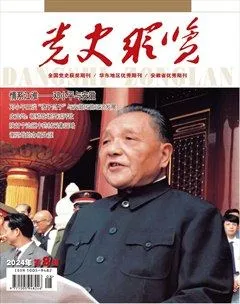

在回顾自己的革命生涯时,邓小平曾说过:“在我一生中,最高兴的是解放战争的3年。那时我们的装备很差,却都在打胜仗,这些胜利是在以弱对强、以少对多的情况下取得的。”在进入大别山之初那段最艰难的时期,邓小平等领导人坚持实事求是,贯彻群众路线,从大别山人民群众最关心的土地问题入手,加强政权建设和地方武装建设,使群众获得了实实在在的利益,增强了革命胜利的信心,最终赢得了人民群众的衷心拥护和广泛支持。刘邓大军千里跃进大别山站住脚、扎下根,加速了全国解放战争的进程,为最终取得新民主主义革命的伟大胜利作出了贡献。(题图为刘邓大军挺进大别山雕塑)

(责任编辑:计媛媛)