融合UbD理论的初中化学项目式教学探索

摘 要: 融合项目式教学与UbD理论,构建适用于初中化学教学的融合框架。以“复分解反应”为例,探讨融合框架的实际应用。在此基础上,选择制取固体酒精作为项目任务,通过了解醋酸钙的性质、探究醋酸钙以及固体酒精的制取,引导学生深入学习,力求教学目标的达成。同时,运用过程性评价与结果性评价相结合的方式,全面评估综合表现,促进学生提升化学学科核心素养,加深对化学学科的实际应用价值的认识。

关键词: 初中化学; 项目式教学; UbD理论; 复分解反应; 固体酒精

文章编号: 10056629(2024)08003606

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

江苏省教育科学十四五规划课题“初中自然科学课程综合化实践研究”(编号:D/2021/02/57);2022年度江苏省教育科学规划课题“参照Parsel计划的初中自然科学实验探究教学研究”(编号:B/2022/03/55)的阶段性研究成果。

1 研究背景

《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出,初中化学教学要创设真实问题情境,倡导“做中学”“用中学”“创中学”,开展项目式学习,重视跨学科实践活动[1]。项目式教学以项目为主线,学生为中心,教师为主导,通过学生参与项目式学习,引导学生在真实的问题情境中去实践,在探究和解决实际问题的过程中获得基础知识和技能,提升关键能力和必备品格[2]。

在初中化学教学中实施项目式教学存在以下难点:(1)项目任务实施困难。项目任务的完成过程需要考虑是否涵盖核心知识、是否符合学生核心素养培养方向等方面,项目的复杂性和初中化学的基础性使教师在项目任务实施过程中存在指向性困难。(2)教学效率不高。为了使教学过程更加合理,整个项目的教学会分为多个任务,每个任务中都有新知识和新活动,造成学生活动繁琐、知识学习零散[3],易出现活动时间无法控制、知识呈现不系统等现象。(3)评价反馈不完善,调整教学不及时。项目式教学中教师缺乏对学生各个环节成果的有效评价,无法利用评价对教学过程、学生行为做出实时的修正和改进[4]。

2 融合UbD理论的项目式教学框架

美国课程与教学领域的专家威金斯和麦克泰格在Understanding by Design一书中提出了UbD的概念和方法。基于UbD理论的教学设计致力于达成“教、

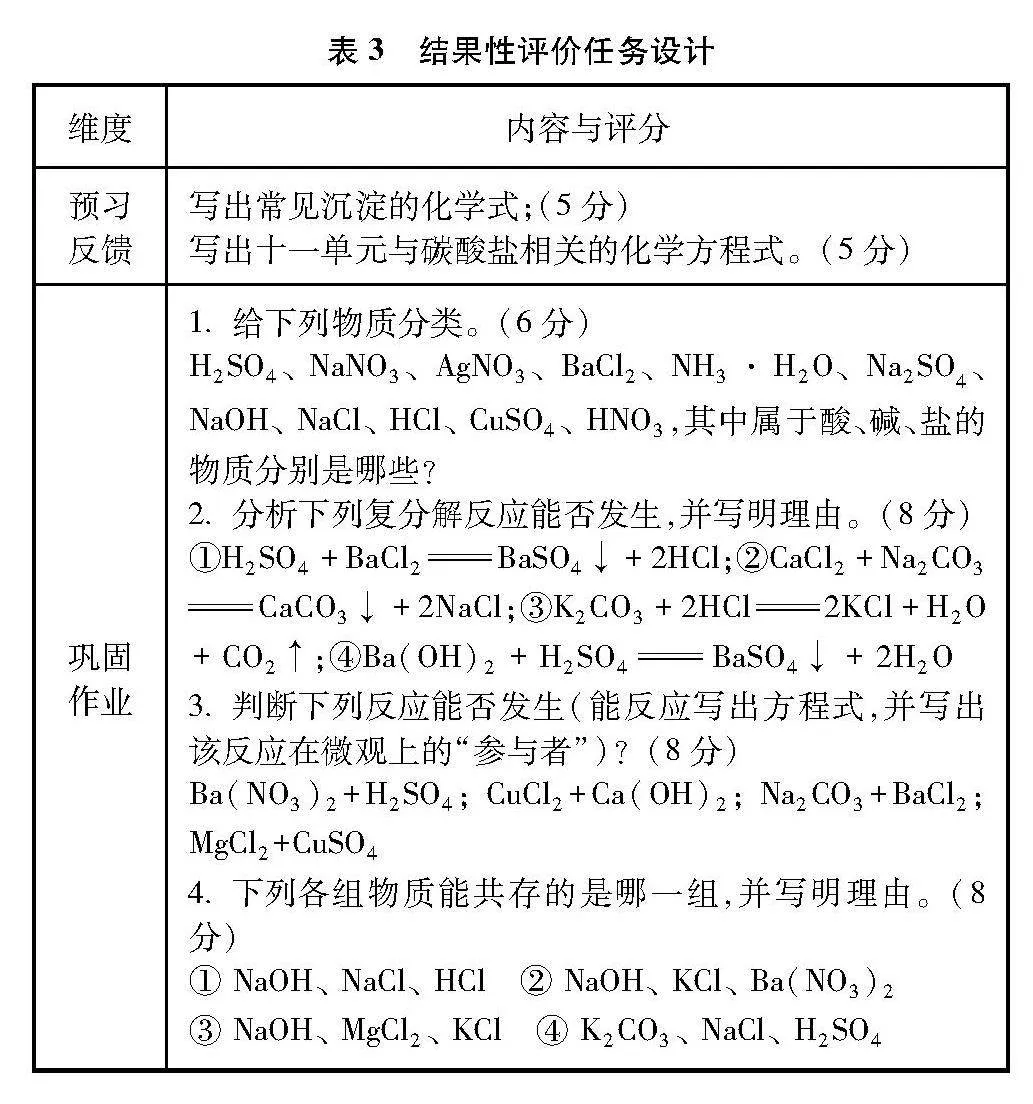

学、评”一体化,符合新课标的教学理念。本研究依据UbD理论与项目式教学的特点,将两者进行有机融合,构建一个新的项目式教学框架,如图1所示。

新融合的教学框架分为三个阶段。

阶段一包括分析学习任务、学习对象、学习背景三个方面,基于课程标准、教材内容、学生学情、实施条件等形成学习需要,基于学生当前状态与预期目标之间的差距,选择在课堂中可实现的项目任务,从项目任务出发制定具体的、指向性强的、可操作的教学目标。

阶段二是分解教学目标,设计与教学目标相对应的评价任务,全方位、多层次地对学习过程与结果进行评价,在此基础上形成评价标准。

阶段三是以评价任务为驱动开展教学实践,将项目任务分解为多个实施环节。在各实施环节中,组织学生探讨源自评价任务的化学问题,并通过探究活动

来解决问题,从而评估学生的学习成果。若多数学生的学习成果表现优异,教师可在课堂上尝试进一步拓展延伸。若学生学习成果不尽如人意,则需及时调整探究活动,适度降低活动难度,确保实现教学目标。

3 运用新项目式教学框架的典型案例

“复分解反应”是初中化学的核心内容之一,由于知识量大、难度高,教师多注重于课堂讲授或实验课,从而使学生所获取的知识比较分散;学生在学习过程中,仅能达到对知识的“记忆”与“理解”层面,而未能全面深入地掌握。项目式教学则侧重“分析”“评价”“创造”,学生对知识的认知需要经历接受、消化、整合、利用等步骤,才能获得较系统的知识,实现更高层次的认知和思维发展。本研究以该内容为例,探索上述融合框架的实际应用。

3.1 阶段一:明确结果

3.1.1 学习需要的形成

新课标要求教师通过“复分解反应”的教学发展学生“从物质变化角度认识化学反应”的能力,使学生形成“在一定条件下通过化学反应实现物质转化”的化学观念[5]。具体包括“从宏观现象发展到微观本质理解复分解反应”“利用复分解反应预测物质的性质、设计物质的转化路径和制备方法”[6]。据了解,学生课前仅基本掌握生活中常见的盐的性质,初步了解复分解反应的定义,尚未具备预测未知盐的性质以及利用复分解反应制备物质的能力,从微观层面理解复分解反应的观念也尚未形成。因此,本节课一方面要求学生利用复分解反应制取某种盐,达成知识需要;另一方面,教师寻找一种制取简便的盐(与已掌握的盐相似),为学生进行知识与技能的迁移提供平台。让学生从中获得成就感,满足学习动机的需要。

3.1.2 项目任务的确定

固体酒精是生活中常见的化学物品,是学生“熟悉的陌生人”。在日常生活中大部分学生已经认识、使用甚至触摸过固体酒精,常误认为固体酒精是由液体酒精凝固而成,事实上固体酒精是用液体酒精和多种凝固剂混合制得[7],认知冲突能激发学生的探究兴趣。固体酒精的常见凝固剂之一醋酸钙属于盐,与学生已掌握的碳酸钙有相似之处,探究该物质的性质和制取有利于加强学生对复分解反应的认识。固体酒精制取的原料易得,制取过程简单。鉴于此,研究确定了本项目的任务为制取固体酒精。

3.1.3 教学目标的制定

目标1:通过探究固体酒精中主要成分醋酸钙的性质,深化对复分解反应定义的认识,建立“同类物质在性质上具有一定的相似性”的大概念;

目标2:通过推测确定制备醋酸钙所需的原料并经过实验制备醋酸钙,从符号表征的角度描述复分解反应,从化学现象的宏观角度体会复分解反应的发生需要产生沉淀、气体或水,从而形成“物质在一定条件下通过化学反应实现转化”的化学观念;

目标3:通过数字传感器从肉眼看不见的微观角度定量分析制备醋酸钙的过程,认识到复分解反应的微观实质是离子间的相互结合,初步形成从微观角度认识化学反应的系统思维。

3.2 阶段二:确定证据

评价与反馈是教学系统中的重要组成部分,有了评价和反馈才能诊断出学习的效果,对教师的教和学生的学起促进作用。

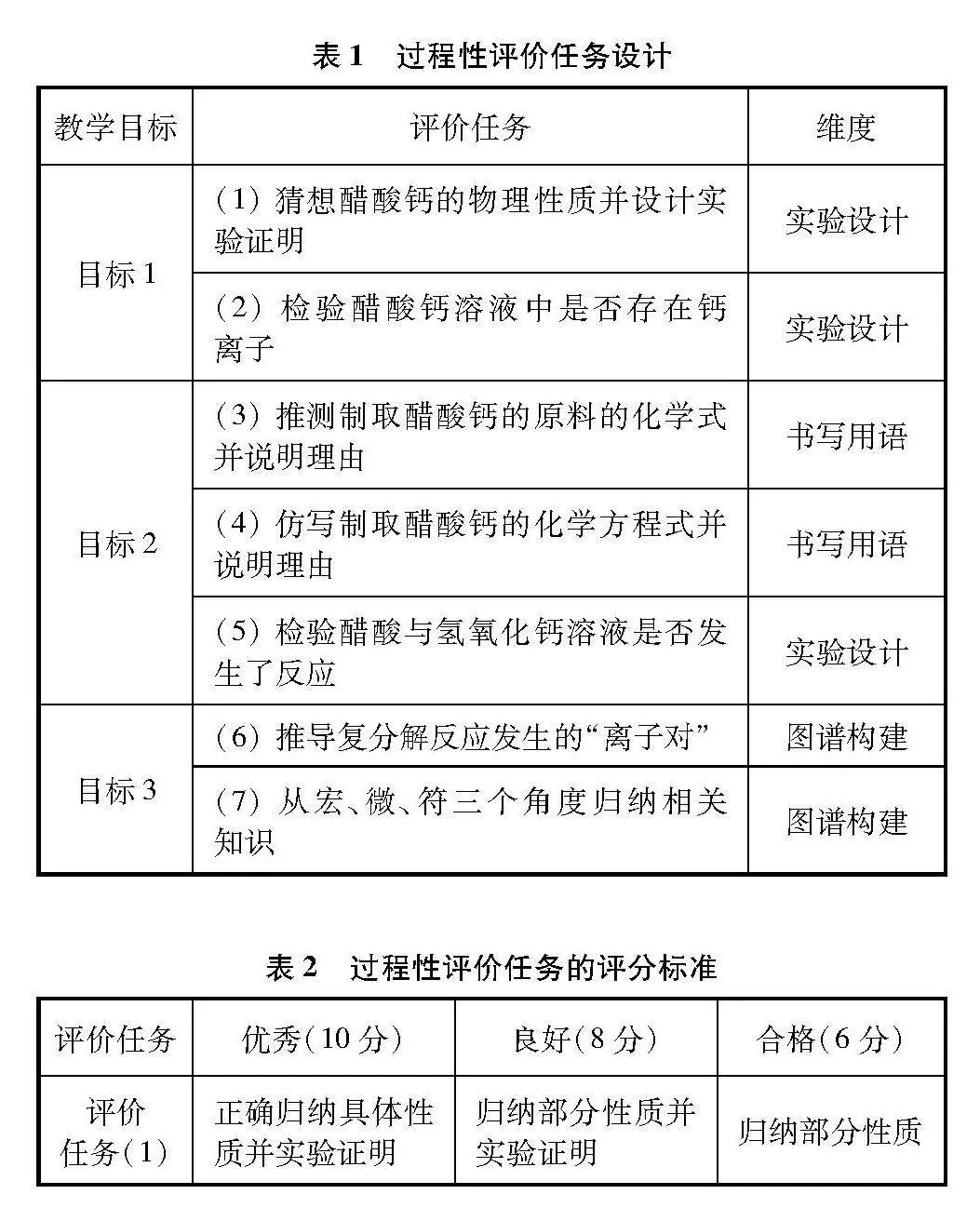

研究从书写用语、实验设计、图谱构建三个维度分解教学目标,形成过程性评价任务(表1),在此基础上设计评分标准(表2)。活动小组组长根据组员表现,参照评分标准予以评分,教师负责汇总并根据评分结果及时进行反馈。

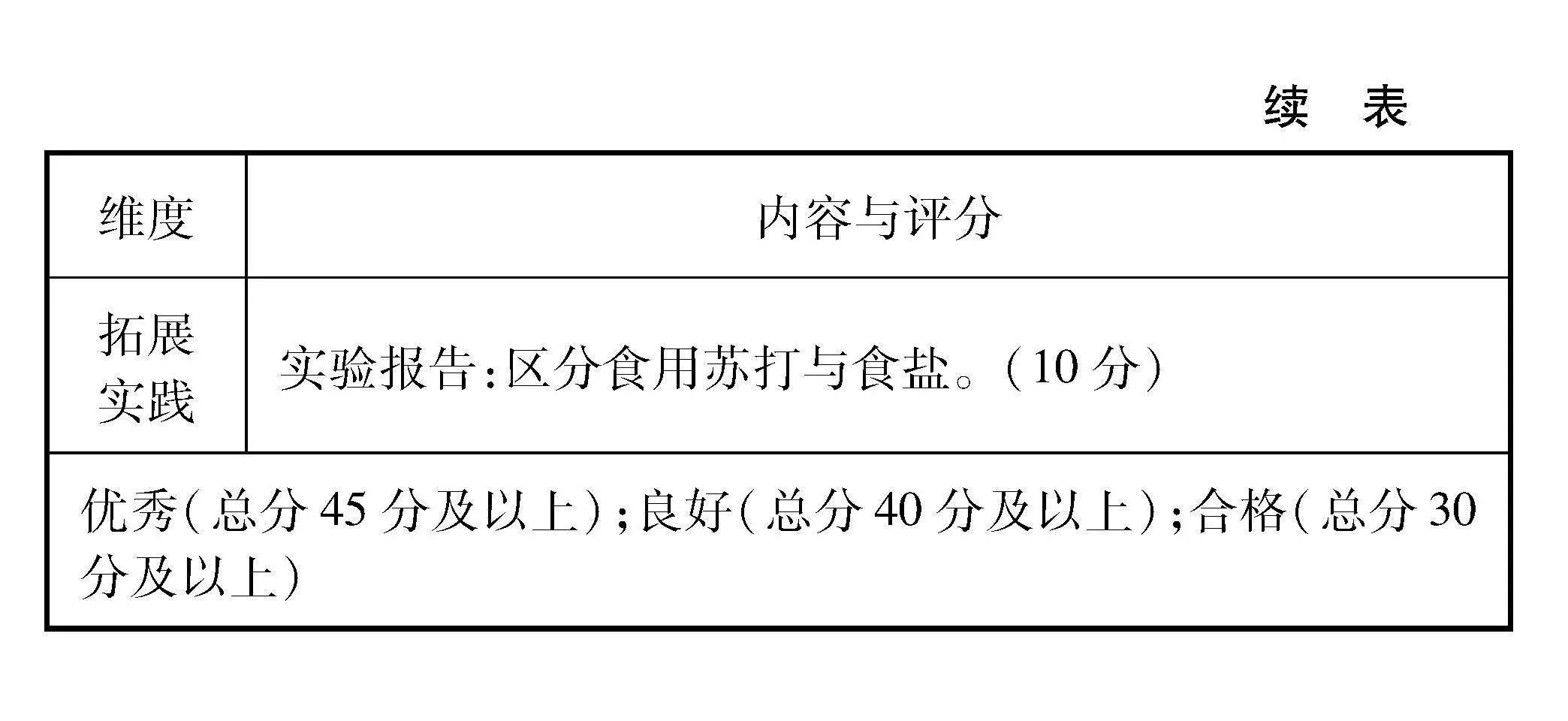

结果性评价分为预习反馈、巩固作业和拓展实践三个维度,同样设计对应的结果性评价任务(表3),教师通过批阅作业获知学生的知识掌握情况。

3.3 阶段三:实施教学

为了达成预设的教学目标,研究将项目任务分解为三个子任务:任务一是通过类比学生熟知的碳酸钙,引导学生认识醋酸钙的性质,进而引发他们对制备该物质的思考;任务二围绕醋酸钙制备从原料选择、反应原理及推断等方面,完成复分解反应相关内容的学习;任务三制取目标产品,形成项目的闭环,以此激发学生对化学学习的热情,深入理解化学学科的应用价值。

任务一:了解醋酸钙的性质

[情境]点燃金属罐中的白色固体,展示生活中使用白色固体的图片。

[问题]白色固体是固体酒精,制取方法之一是利用醋酸钙和酒精来制固体酒精。观察醋酸钙化学式,属于哪类物质?具有什么性质?如何设计实验证明?

[活动]对比CaCO3和Ca(Ac)2,完成评价任务(1)。

[问题]醋酸钙在水中以什么形式存在呢?如何设计实验证明?

[活动]回忆碳酸盐的相关性质,完成评价任务(2)。

设计意图:通过实验探究让学生明确醋酸钙是可溶性盐,为后期理解制备醋酸钙必须生成气体或水或沉淀做好准备;引导学生进一步理解碳酸钠与氢氧化钙反应的应用,为后期研究氢氧化钙和醋酸钠反应制取醋酸钙的可行性提供理论基础和实践支撑。

任务二:探究醋酸钙的制取

[问题]Ca(Ac)2可选择使用哪些药品制取?

[活动]对比产生碳酸钙的化学方程式,完成评价任务(3)。

[问题]这些药品两两混合,一定能发生反应吗?

[活动]完成CaCO3与HAc、 Ca(OH)2与HAc、 Ca(OH)2与NaAc两两混合实验。

[问题]CaCO3与HAc、 Ca(OH)2与HAc两组反应,各生成什么物质?

[活动]完成评价任务(4),从生成物状态角度归纳复分解反应产生的结果。

[问题]HAc与Ca(OH)2溶液能反应但无现象,能否设计实验探究反应是否进行?

[活动]在学案上设计实验,探讨、交流、选择最佳实验方案,完成评价任务(5),学生设计实验方案如图2所示。

[问题]生成的水是由什么粒子结合而成的?

[演示]用pH数字传感器测量比较Ca(OH)2溶液中滴加HAc或水的pH变化情况(见图3)。

[问题]Ca(OH)2和NaAc是否反应?为什么?

[活动]推导复分解反应的“离子对”,完成评价任务(6),从化学“三重表征”角度归纳、总结复分解反应的知识,完成评价任务(7)。完成结果性评价任务中的部分内容(见图4)。

设计意图:通过系统整理反应物的种类和反应现象,强化学生对复分解反应范围和生成物的宏观认识。运用pH数字传感器等先进实验工具,将学生对物质变化的定性理解提升为定量分析,培育他们运用数据解析物质变化的能力,并实现从宏观辨识到微观探析的跨越,理解复分解反应的微观实质。最后,引导学生尝试运用知识图谱推理其他酸、碱、盐之间反应的可能性,实现由表面认识转向实际应用的深化理解。

任务三:制取固体酒精并对比产品

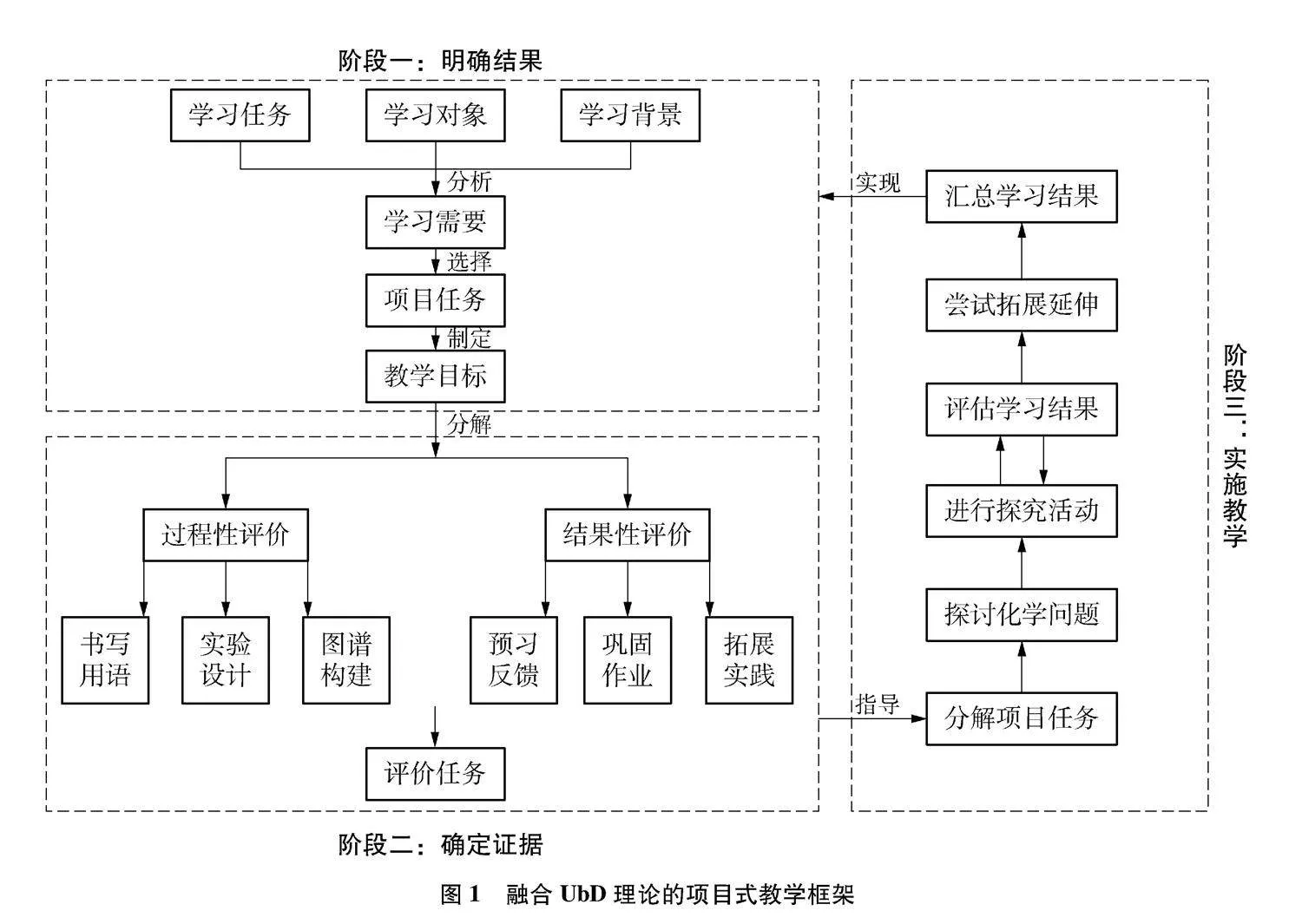

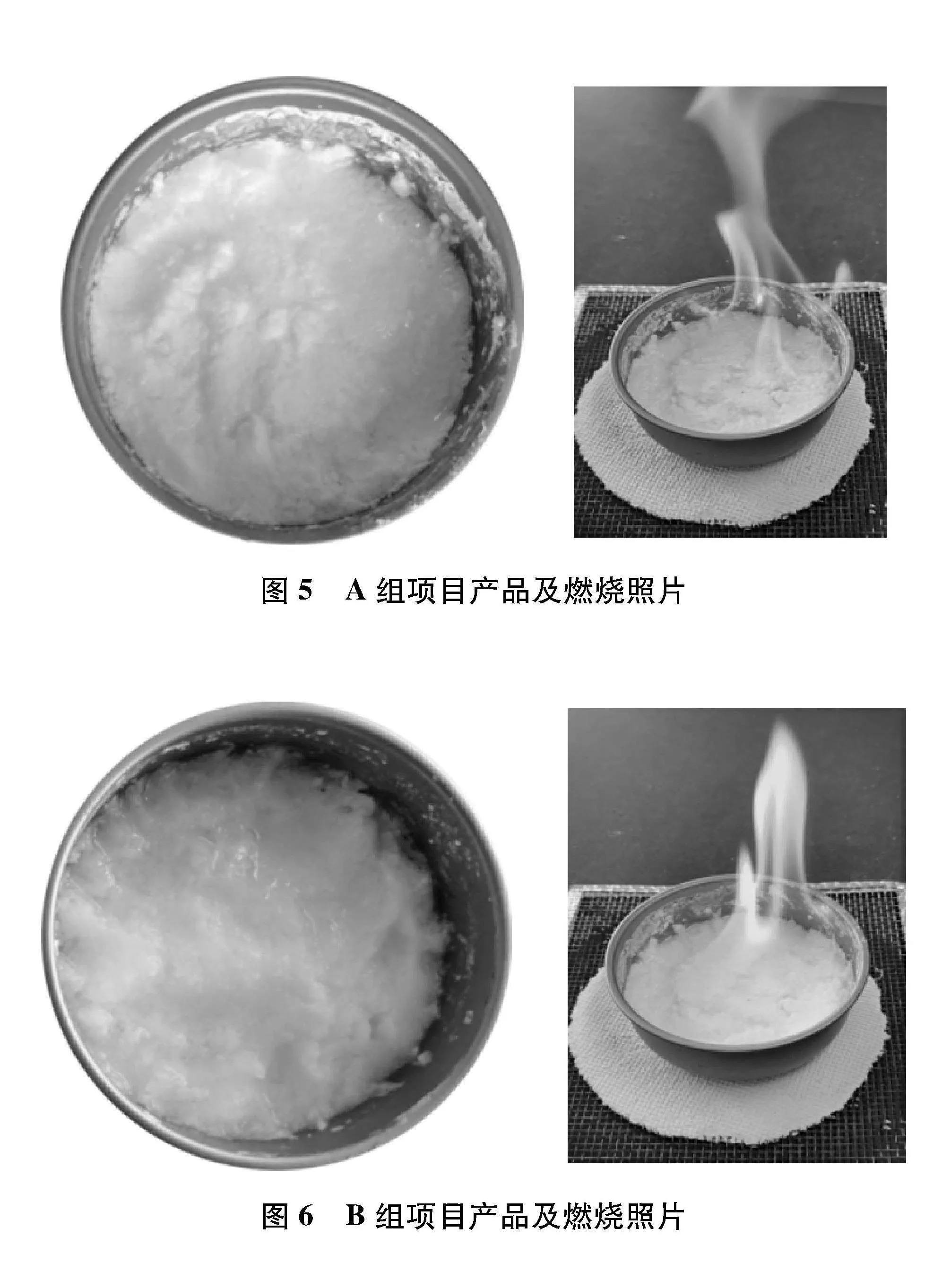

[活动]根据反应原理,分组制取固体酒精。A组称取5g碳酸钙与10mL、70%的醋酸制取醋酸钙,再加入50mL无水乙醇制取固体酒精(成品如图5所示)。B组称取5g氢氧化钙与10mL、70%的醋酸制取醋酸钙,再加入50mL无水乙醇制取固体酒精(成品如图6所示)。分别点燃产品,观察并对比。

设计意图:学生通过逐步实施项目式学习,深入了解固体酒精的制作工艺,积累实际的操作经验。在材料选择、产品制作等过程中,学生的动手能力和创新思维得到有效培养。

4 实施效果与反思

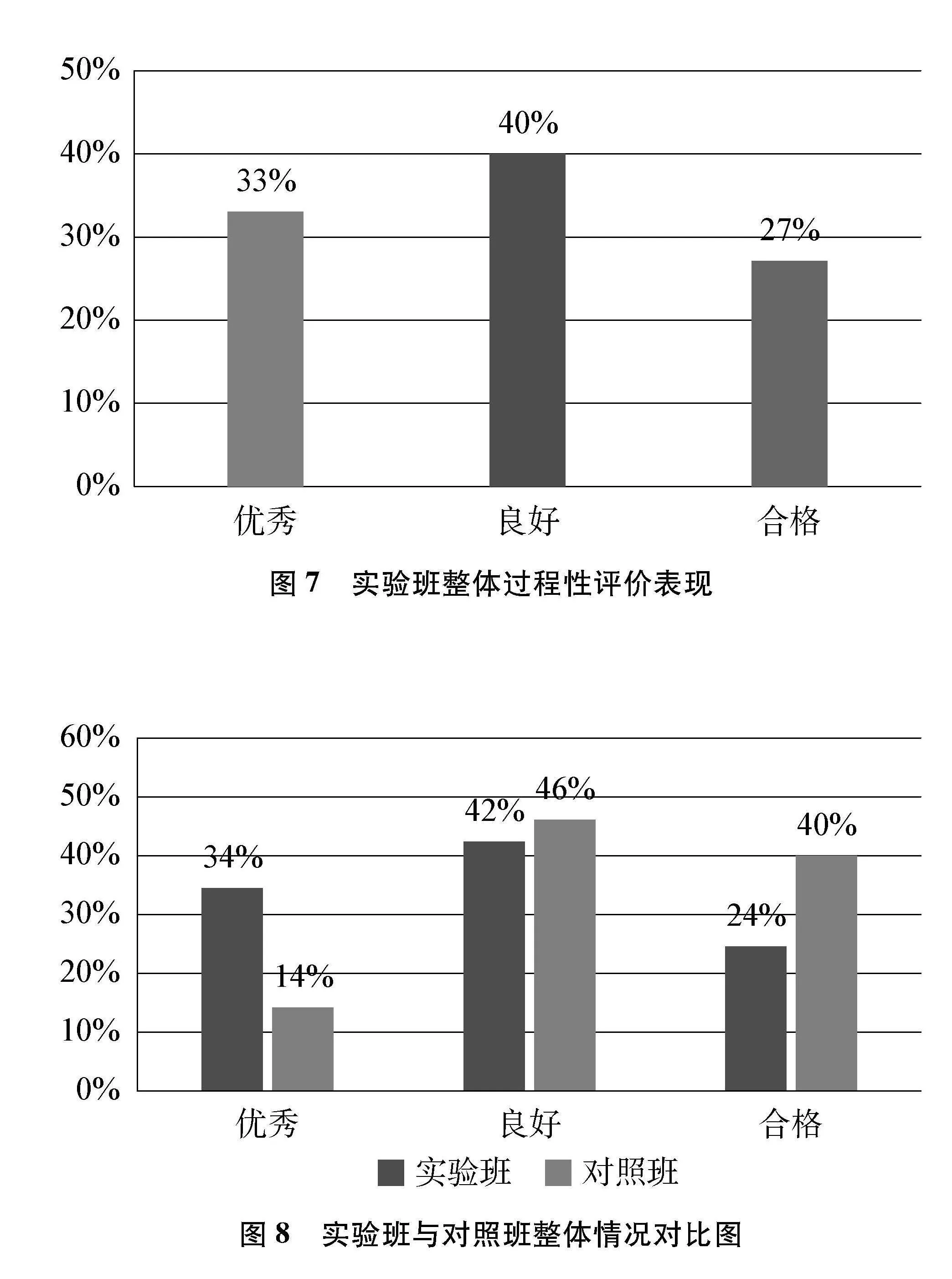

本研究选取五个实验班,按照上述流程开展项目式教学,过程性评价结果如图7所示,优秀、良好、合格的学生占比分别为33%、 40%、 27%。

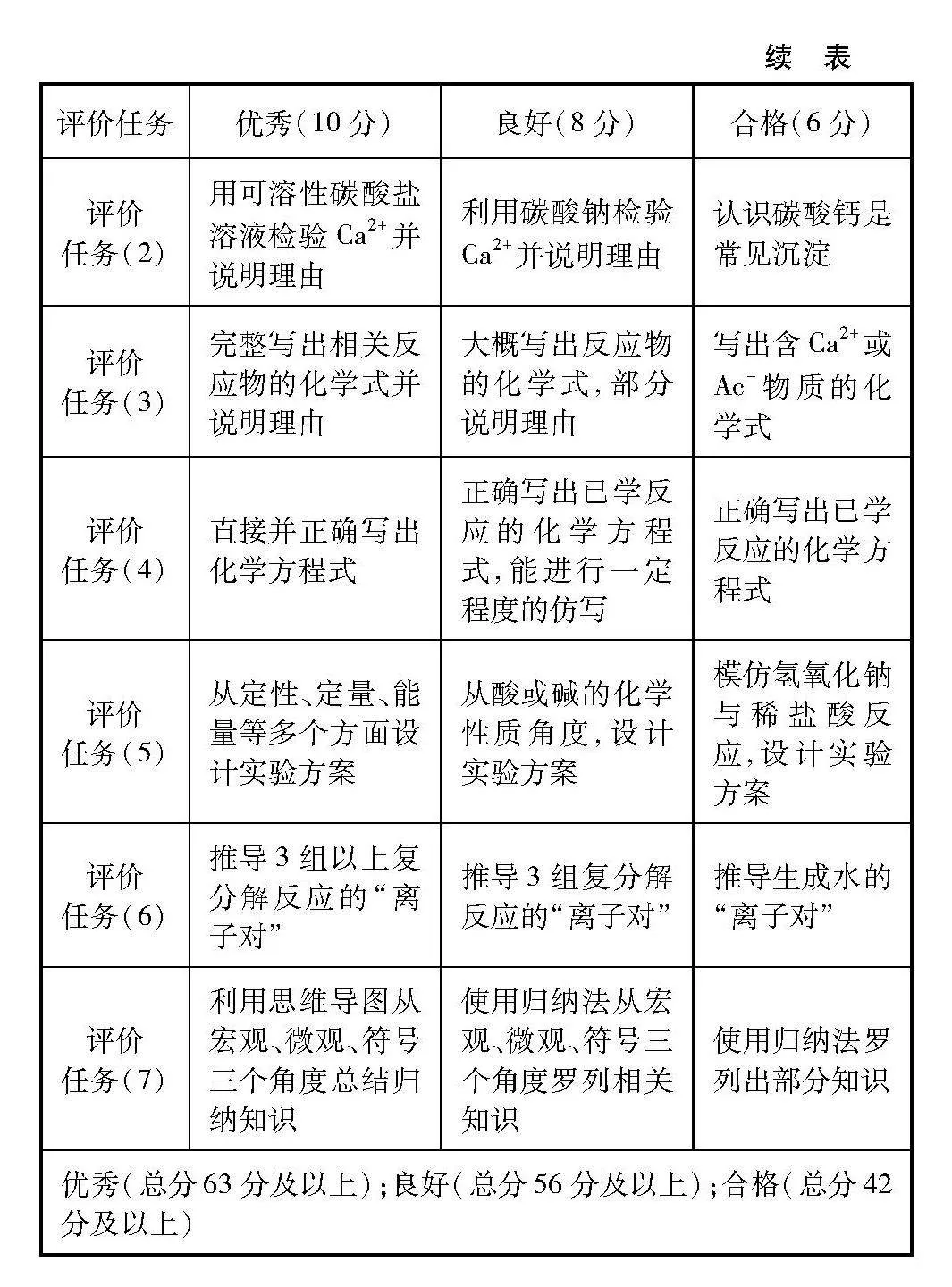

K2nz9E+8lEnHrQDUYbNGDk3RfuDiYGXidWyxDAAK890=通过结果性评价任务,对五个实验班与五个对照班的教学效果进行评估并汇总相关数据,优秀、良好、合格的学生占比如图8所示。

通过分析数据,发现实验班中大部分学生在完成过程性评价任务中表现优良,同时实验班的教学效果总体优于对照班,基本实现了教学目标。总结教学实践与实施效果,有如下思考。

4.1 探索有序设计,提升教学效率

UbD理论要求目标设计重视“学习迁移”和“意义理解”,评价设计聚焦“证据”,活动设计强调“组织性”,这就意味着教师已将知识进行有效整合后融入了对应的项目任务中,学习活动是有边界的,并具有逻辑性和连贯性,教学效率更高[8]。本节课的项目任务、化学问题及探究活动均紧紧围绕核心知识,循序渐进,展现出较强的实践性,能够满足不同学情的学生的学习需求,全面提升教学效果。

4.2 聚焦目标达成,促进学业发展

UbD理论强调在教学过程中,教师应制定具有针对性和可操作性的评价任务,以便根据教学目标对学习活动进行实时调整,使课堂教学更具有针对性。本节课利用过程性评价任务不断地聚焦课堂中的教学目的,提高目标达成的准确性,并提供及时反馈,协助教师优化教学策略,挖掘学生的潜能。课后利用结果性评价任务,多角度精准地检测学生学习目标的达成度,为学生的学业发展指明方向。

UbD理论为项目式教学提供了新的路径和方法,但项目式教学往往需要经过多个课时、小组分工合作才能实现预期成果。因而如何实施多课时、有逻辑的学习活动以及设计小组分工评价的标准是难点。因此项目式教学与UbD理论的融合还需要更深入的实践和研究,以完善相关的教学策略和方法。

参考文献:

[1][5]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2022年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社, 2022: 3, 26.

[2]侯肖, 胡久华. 在常规课堂教学中实施项目式学习——以化学教学为例[J]. 教育学报, 2016, 12(4): 39~44.

[3]杨明全. 核心素养时代的项目式学习: 内涵重塑与价值重建[J]. 课程·教材·教法, 2021, 41(2): 57~63.

[4]卢小花. 项目式学习的特征与实施路径[J]. 教育理论与实践, 2020, 40(8): 59~61.

[6]房喻, 王磊. 义务教育化学课程标准(2022年版)解读[M]. 北京:高等教育出版社, 2022: 172~175.

[7]刘瑶, 李德前. 制作蓝色固体酒精——基于项目式学习的初中化学复习课[J]. 化学教与学, 2021,(9): 91~94.

[8]倪胜军, 付绍武, 艾进达. 逆向、整体、可操作: UbD理论视角下化学单元教学设计——以九年级“化学方程式”为例[J]. 化学教学, 2021, (12): 48~51,64.