利用玻璃仪器组合装置开展实验的设计

摘 要: 借助一组可自由联结的玻璃仪器进行实验装置的设计和改进。以乙醇与钠反应、浓硫酸与铜反应、硝酸与铜反应为例,通过分析实验的原理和目的、针对实验中的问题,改进实验装置并完成实验。玻璃仪器多样化的组合方式灵活实用,操作方便,有助于激发学生兴趣、启迪思维、促进理解、培养能力。

关键词: 玻璃仪器组合; 实验装置设计; 实验改进; 实验探究

文章编号: 10056629(2024)08007404

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题提出

化学实验是发展学生科学探究与创新精神的有效路径[1]。化学实验的开展,离不开多样化的化学实验仪器[2]。目前中学化学实验室配备的大都是试管、烧杯、滴定管之类的常规仪器,在完成部分中学化学实验时,还存在组装较复杂、药品用量大、反应不可控、用时过长等问题。实验教学中,教师多以演示为主、视频为辅的方式呈现教材实验,学生只是观看实验,或依葫芦画样地做实验,因而走不出实验定势思维,打不开实验创新之门。

创新通常是依托对旧事物进行改造升级,对现有化学仪器的改进、升级和使用是发展学生创新意识的有效抓手。查阅资料,总结目前中学化学实验仪器的创新主要有三类: 一是对现有仪器进行组合,开发其新功能,实现“一器多用”或“多器一用”的创新效果,如叶永谦[3]等通过组合法对工业制备盐酸的演示装置做了新设计,谢莉芳[4]巧用干燥管进行乙炔化学性质的实验;二是借助注射器、三通阀等医用设备与常用仪器的组合实现仪器创新,如刘江[5]等用具支试管、一次性医用输液器瓶塞穿刺器等组合设计出气体制备及性质验证一体化新装置,魏海[6]等用双注射器组合装置完成以铜与硝酸反应的系列实验;三是针对某特定实验设计定制的专用的实验仪器,如周密[7]等用定制N形管和三通阀改进铜与浓硫酸的反应实验。这些创新与改进实验虽然一定程度上解决了某些常规实验出现的诸如“装置复杂”“现象不明显”“试剂用量大”“有污染”“倒吸”等问题,但大部分实验改进与创新的主角仍是教师,学生只是作为旁观者,缺乏亲力亲为的体验感。

鉴于此,本研究着眼于化学实验仪器的改进,定制了一组方便灵活组装、适用于学生操作的通用仪器,旨在实验教学中有益于“做中学,学中做,做中求变,做中求进步”。

2 实验仪器

利用相切合的标准内磨口、外磨口与具支试管、分液漏斗、胶头滴管、导管等常用仪器相结合,设计并定制了一组仪器。

2.1 标准双磨口反应试管

如图1所示,反应试管外径20mm,高度150mm或100mm,两种试管的双口均为标准内磨口,可与带外磨口的其他定制仪器及实验室带磨口的常规仪器直接联结组合。

2.2 磨口胶头滴管、分液漏斗

如图2所示,把胶头滴管的中部、分液漏斗的下端外侧改成标准外磨口,在实验中可快速稳定地联结,其用途也得到进一步的开发和拓展,如胶头滴管代替尖嘴管点燃气体等(如图4),分液漏斗可叠加、干燥管可横向使用(如图5、图6)。

2.3 小导管、末端直角小导管

如图3所示,小导管总长60~90mm,有直形(两侧均为外磨口)和球形小导管(一侧内磨口,另一侧外磨口)两种。直形小导管通常用于磨口转接、中部可放置试纸或极少量药品;球形小导管内可放置少量药品试剂,用于气体检验、干燥和尾气吸收,也可作为反应仪器直接加热。通过反复试验,综合考虑药品用量、方便取放试剂、保证放置棉团时气体通过不堵塞以及美观等因素,球形导管中间凸起的圆球内径定制为2.5mm左右。末端直角小导管采用单侧内磨口设计,通常在装置末端用于点燃气体或通往烧杯、水槽等仪器用于气体收集或尾气吸收等。

3 实验应用

3.1 乙醇与钠反应

3.1.1 设计装置

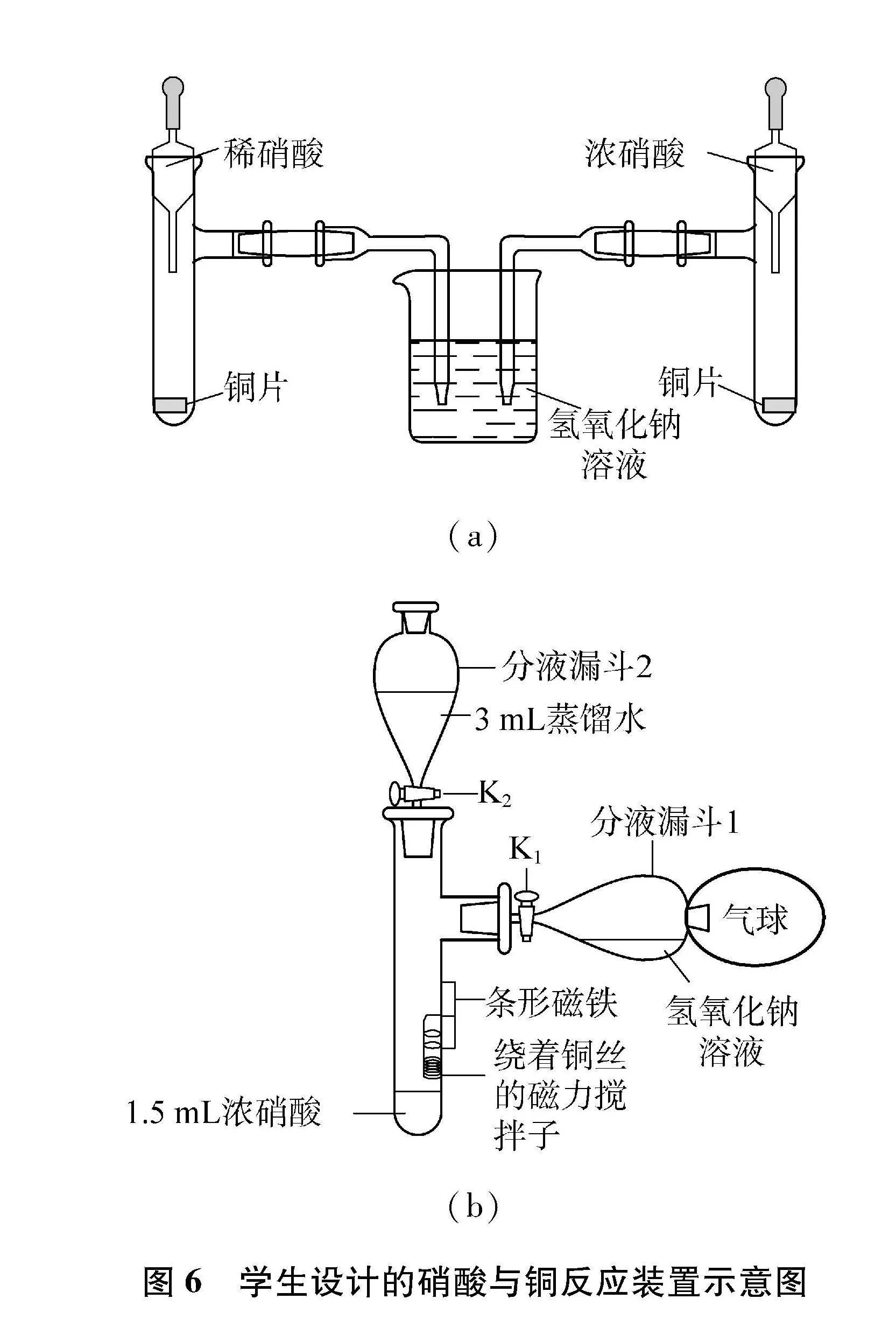

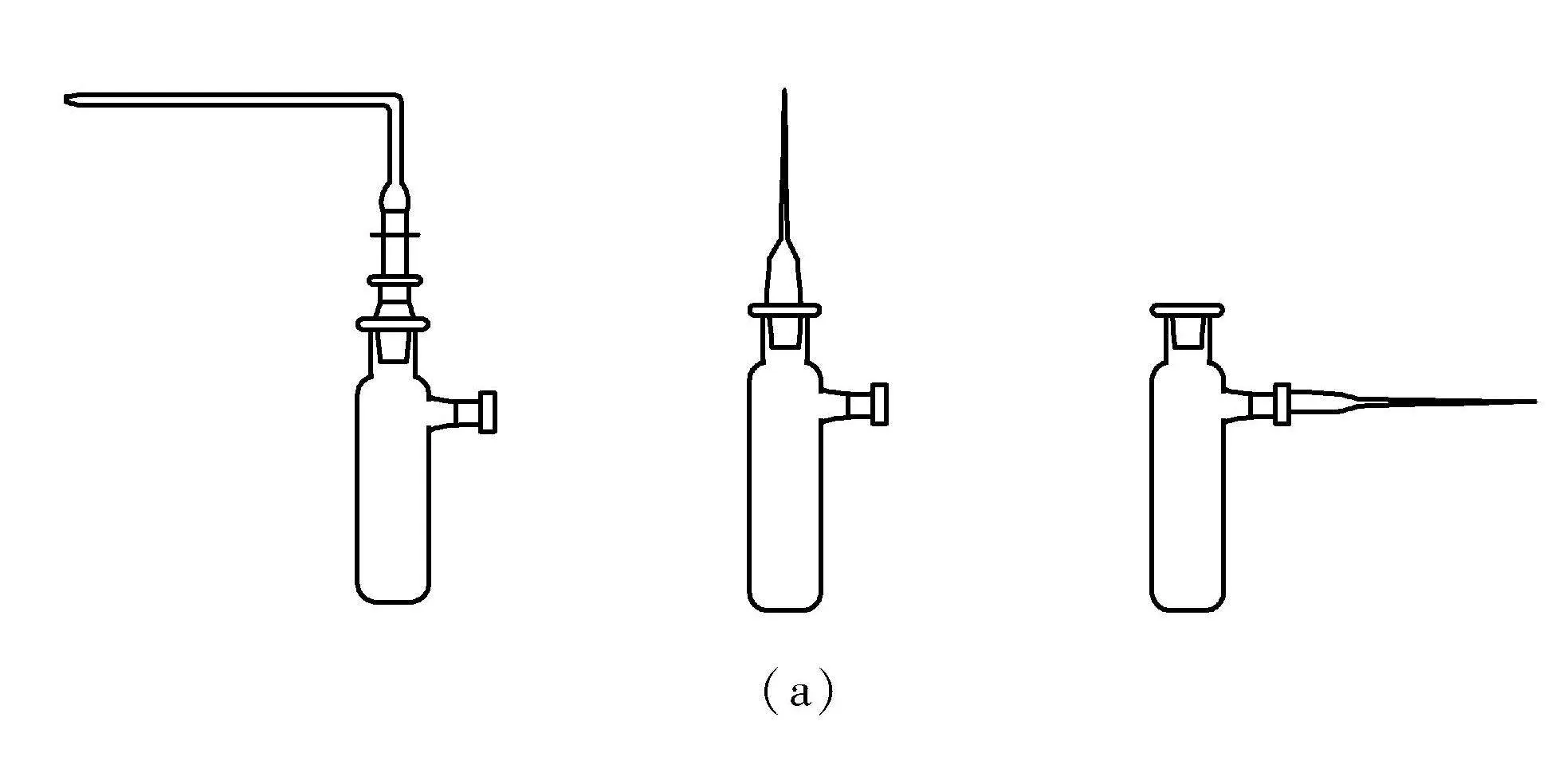

学生分析乙醇与钠反应原理及教材[8]实验,选择150mm双磨口反应试管、直形小导管、直角小导管或胶头滴管尖嘴管,组合设计出图4(a)中几种装置。

(a)

(b)

3.1.2 改进装置

图4(a)中几种装置均能顺利完成气体发生与点燃的实验,但在检验燃烧产物时,学生发现有使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳生成,分析得出可能是挥发出来的乙醇燃烧后的干扰。查阅资料[9]后得出可用无水氯化钙排除乙醇的干扰,于是在点燃前加一个装有无水氯化钙的球形小导管,设计的装置如图4(b)所示。

3.1.3 实验步骤

(1) 按图4(b)连接装置,装入试剂。

(2) 倾斜反应管,使金属钠落入乙醇中迅速反应,固体表面产生大量的无色气泡。

(3) 用小试管收集气体并验纯,然后点燃尖嘴导管处气体,火焰明亮。

(4) 将干燥的小烧杯罩在火焰上,待烧杯壁出现液滴后,翻转烧杯,向其中加入少量澄清石灰水,烧杯壁未发现浑浊现象,说明燃烧产物无二氧化碳。

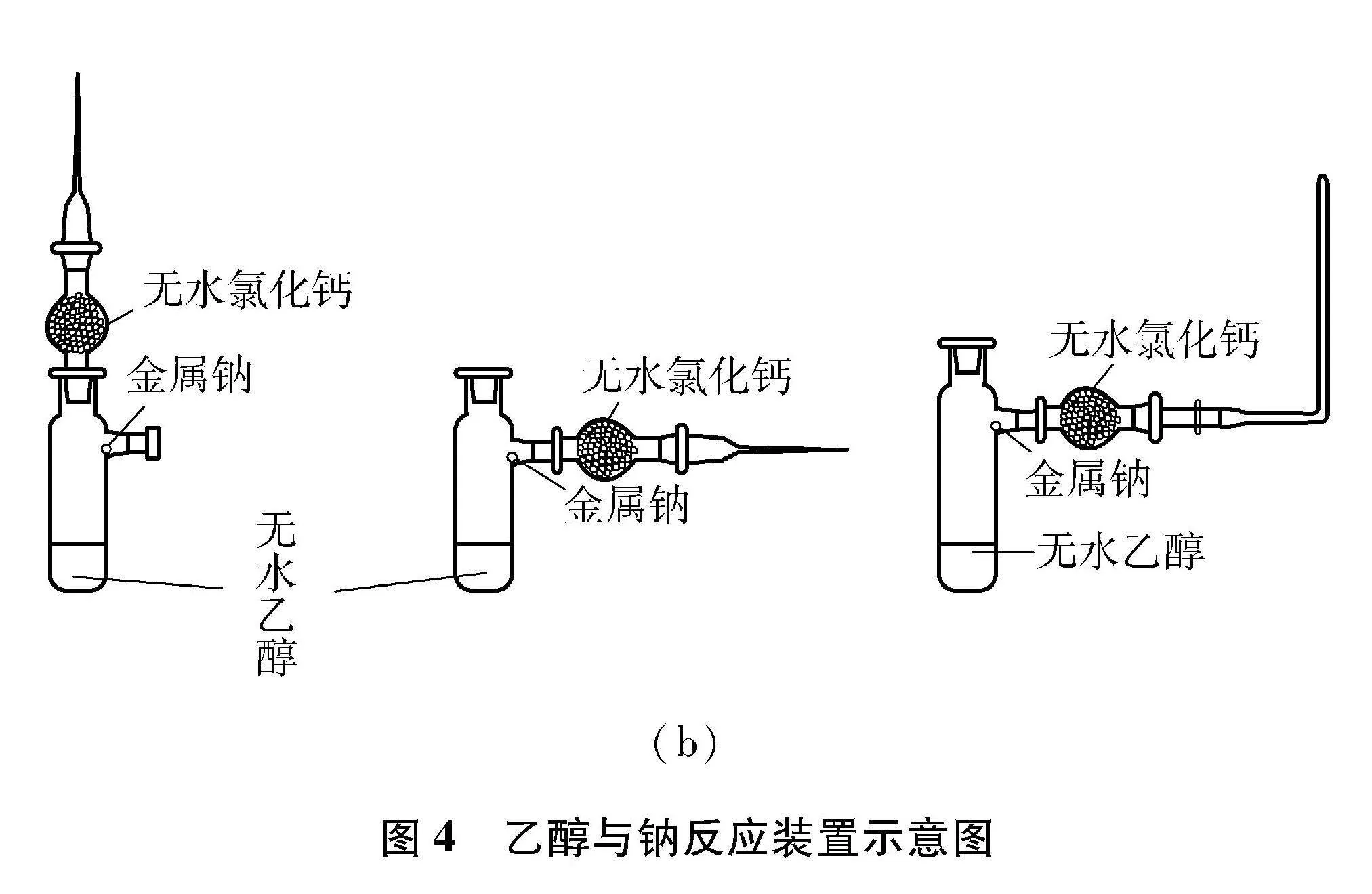

3.2 浓硫酸与铜反应

3.2.1 设计装置

学生用定制仪器组合设计出浓硫酸与铜的反应装置图5(a)。

3.2.2 改进装置

若按照图5(a)装置完成实验时虽然操作简单、现

(a)

(b)

象明显、能防倒吸,但存在无法控制反应、氢氧化钠棉团吸收尾气不完全、装置中剩余的二氧化硫气体会造成污染、加热反应后反应管中出现大量黑色固体物质且溶液冷却后加入水中显蓝色不明显、缺少二氧化硫还原性的检验等问题。

为了解决以上问题,学生查阅资料,反复尝试对比多种组合,设计的改进装置如图5(b)所示。

3.2.3 实验步骤

(1) 按图5(b)组装仪器,检查气密性、装药品。反应试管内是打磨过的铜丝,上端缠绕在磁力搅拌子上,下端折成螺旋状,通过磁环控制反应。

(2) 点燃酒精灯1,加热浓硫酸至表面产生少量白雾,将磁环向下移动,让铜丝与浓硫酸接触,半分钟左右,反应试管内铜与浓硫酸开始剧烈反应,产生大量白雾;两分钟左右,浸有品红的棉团、高锰酸钾的棉团先后逐渐退色,润湿的紫色石蕊试液变红,即验证了二氧化硫的漂白性、还原性及酸性。

(3) 熄灭酒精灯1,将磁环向上移动,终止反应;反应试管内有灰白色沉淀,溶液呈现灰黑色。点燃酒精灯2,加热浸有品红溶液棉团的球形小导管,品红恢复红色。

(4) 待溶液冷却后,取下最上端装有氢氧化钠溶液的分液漏斗(便于蒸馏水顺利滴下),打开K1,让分液漏斗内的蒸馏水全部缓慢滴入反应试管,关闭K1,该过程可观察到反应试管底部灰白色沉淀逐渐溶解,溶液中漂浮着少量黑色小颗粒固体,溶液呈明显蓝色。

(5) 装上氢氧化钠溶液的分液漏斗,打开K1、 K2,让氢氧化钠溶液缓慢滴入反应试管中吸收剩余的二氧化硫,此时还可看到反应试管内的溶液出现明显的蓝色絮状沉淀。

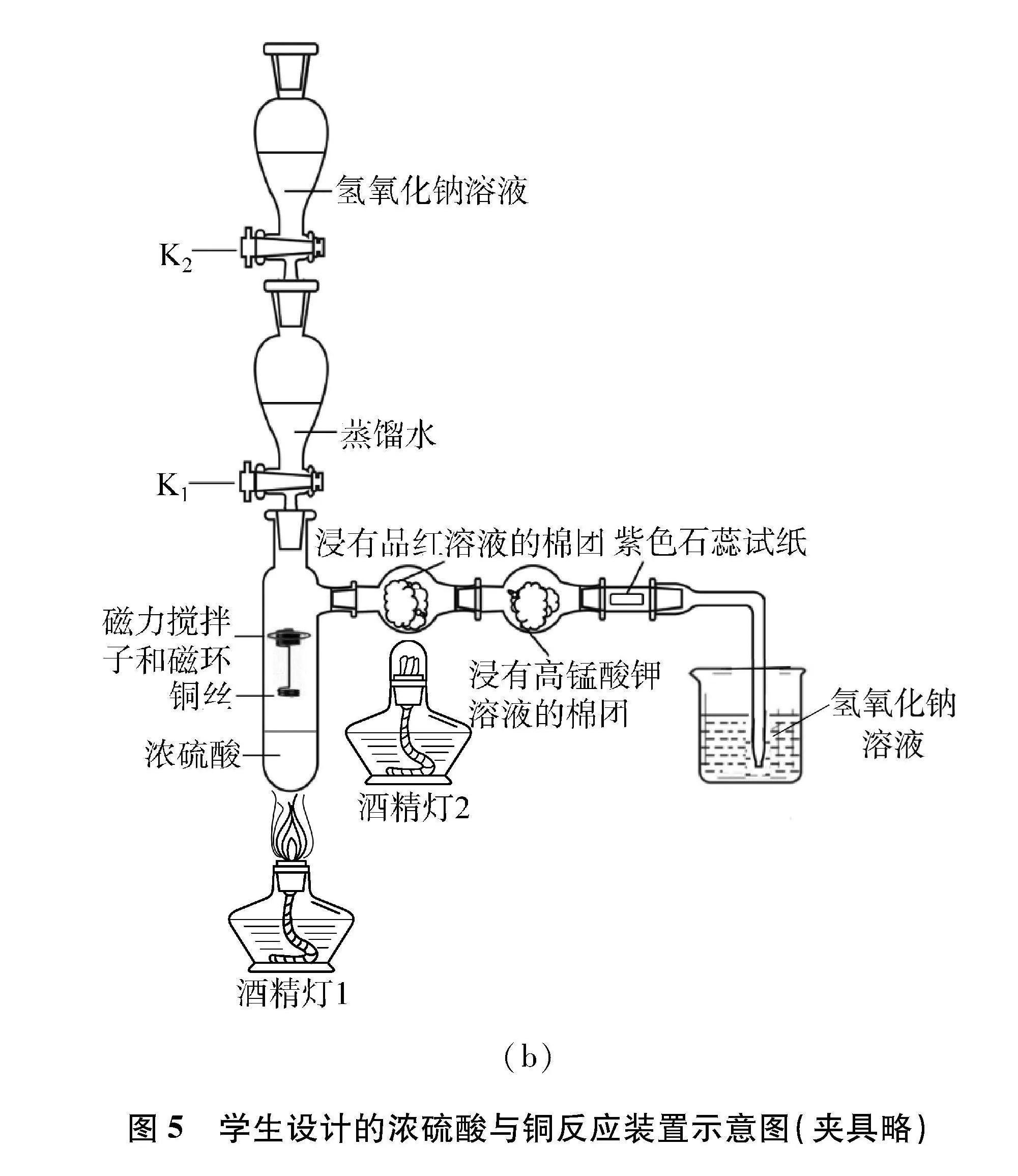

3.3 硝酸与铜反应

3.3.1 设计装置

分析实验原理,结合教材实验[10],学生设计的装置如图6(a)所示。

(a)

(b)

3.3.2 改进装置

学生发现若用图6(a)完成实验虽然对比现象明显,但存在反应不可控、药品用量大、易倒吸、无法验证一氧化氮、留在装置内的有害气体可能逸出污染环境等问题。基于此,学生再次组合仪器,改进装置,设计出图6(b)装置解决了上述问题。

3.3.3 实验步骤

(1) 按图6(b)组装仪器,检查气密性、装药品。反应试管内是打磨过的铜丝,上端缠绕在磁力搅拌子上,下端折成螺旋状,通过条形磁铁控制反应。

(2) 打开K1,向下移动磁铁,使铜丝与浓硝酸接触反应,试管内迅速产生红棕色的气体,溶液变成绿色,气球稍微鼓起。

(3) 移动磁铁使铜离开硝酸液面3cm左右,反应停止,捏瘪气球,打开K2,让蒸馏水全部滴入反应试管后立即关闭K2,试管内红棕色变浅,溶液变成浅蓝色。

(4) 移动铜丝与稀硝酸接触反应,其表面产生无色气泡,产生的气体将装置内红棕色气体赶到分液漏斗1和气球中,反应试管内的红棕色消失。

(5) 在分液漏斗2上套一个气球后打开K2,关闭K1,此时反应试管内无色气体上升进入分液漏斗2中与其中空气接触,可观察到有红棕色气体生成。

(6) 通过磁铁分离反应试管内的铜与硝酸,反应停止,向左90度倾斜装置,打开K1,挤压气球,让分液漏斗1中的氢氧化钠溶液进入反应试管吸收装置内剩余的有害气体。

4 结语

借助定制实验仪器组装反应装置有以下优点:

(1) 通用性。可以通过仪器组合设计出各类气体的发生、除杂、收集、尾气处理等装置,因此适用于中学阶段大部分气体的探究实验。

(2) 灵活性。原本实验中气体性质的检验常用试纸或浸润某种溶液的棉团按顺序摆放在封闭体系中,放置药品、调整顺序等很不方便,而改进仪器在实验中可以灵活组合,也可随时拆分,局部调换,非常方便。

(3) 激趣、激思、促创新。

学生用这组改进仪器可进行多种组合,可以设计出多种个性化的实验装置,而且装置小巧美观、组合方便,随手就可快速地用实物仪器搭建出想象中的实验装置图来。

参考文献:

[1]姚毅. 浅谈基于实验教学培养学生的化学核心素养[J]. 化学周刊, 2018, (10): 112.

[2]颜标峰. 化学实验仪器中创新设计资源的开发与实践[J]. 课程视野, 2017, (1): 43.

[3]叶永谦, 叶燕珠, 张贤金等. 组合法在化学仪器创新中的运用——以工业制备盐酸演示装置的设计为例[J]. 化学教育, 2020, (21): 63~66.

[4]谢莉芳. 巧用干燥管做乙炔化学性质实验[J]. 实验教学与仪器, 2023, (8): 47.

[5]刘江, 洪俊华等. 气体制备及性质验证综合一体化创新设计[J]. 化学教学, 2021, (2): 62.

[6]魏海, 李德前. “双注射器组合装置”的制作与应用——以铜与硝酸反应的系列实验为例[J]. 化学教学, 2020, (11): 68~70.

[7]周密, 岑秋琳等. 用N形管和三通阀改进铜与浓硫酸反应实验[J]. 化学教学, 2023, (10): 71~73.

[8][10]王晶, 郑长龙主编. 普通高中教科书·化学·必修第二册[M]. 北京: 人民教育出版社, 2019: 77~78, 15.

[9]赵朝锋. 钠与水和钠与乙醇反应实验的一体化设计[J]. 技术装备与实验教学, 2023, (5): 24~25.