科学本质视域下的新旧义务教育化学课程标准课程内容研究

摘 要: 根据科学本质(NOS)教育的最新分析框架——FRA范式,采用内容分析法对2011年版和2022年版义务教育化学课程标准的课程内容中,涉及科学本质不同要素的内容进行频次统计与分析。结果表明:2022年版课标呈现的要素种类更多且联系更紧密,尤其关注化学科学与社会背景的相互作用。据此提出相应的教学实践建议。

关键词: 科学本质; 义务教育化学课程标准; FRA范式; 认知网络分析

文章编号: 10056629(2024)08000707

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

科学本质(Nature of Science,后简称NOS)是发展公民科学素养的关键议题,开展NOS教育是科学教育体系的重要一环,有助于学生体验科学研究的过程与方法,培养科学精神、能力和情感[1]。在化学学科中,与《义务教育化学课程标准(2011年版)》[2](下文称“旧课标”)相比,《义务教育化学课程标准(2022年版)》[3](下文称“新课标”)在课程目标中确立了“化学科学本质”主题大概念,提出了“科学思维”等承载NOS理念的核心素养,要求学生具备科学探究能力、养成科学态度、体会科学于人类的价值等。新课标对NOS教育的推进于师生而言势必提出了新的挑战,将NOS具体内容从课标中显化出来,以辅助教师理解NOS,具有重要意义。

当前对课标中NOS的研究大多采取内容分析法,重点关注NOS内容的频次及分布[4,5],却甚少关注NOS各内容之间的联系。鉴于NOS的内部复杂性,这种联系不应被忽视[6]。同时,调查发现我国教师的NOS认知水平普遍较低[7],关注课标中NOS各内容之间的联系,将有助于改善这一现状。

综上,本研究聚焦三大问题:(1)两版课标分别涉及到NOS的哪些内容?(2)两版课标的NOS内容之间的联系方式是怎样的?(3)两版课标的NOS内容及其联系有什么差异?借鉴国际最新的NOS研究方法,通过厘清并对比分析两版课标NOS内容,为把握初中化学NOS教育新方向提供借鉴与参考。

2 理论基础与研究方法

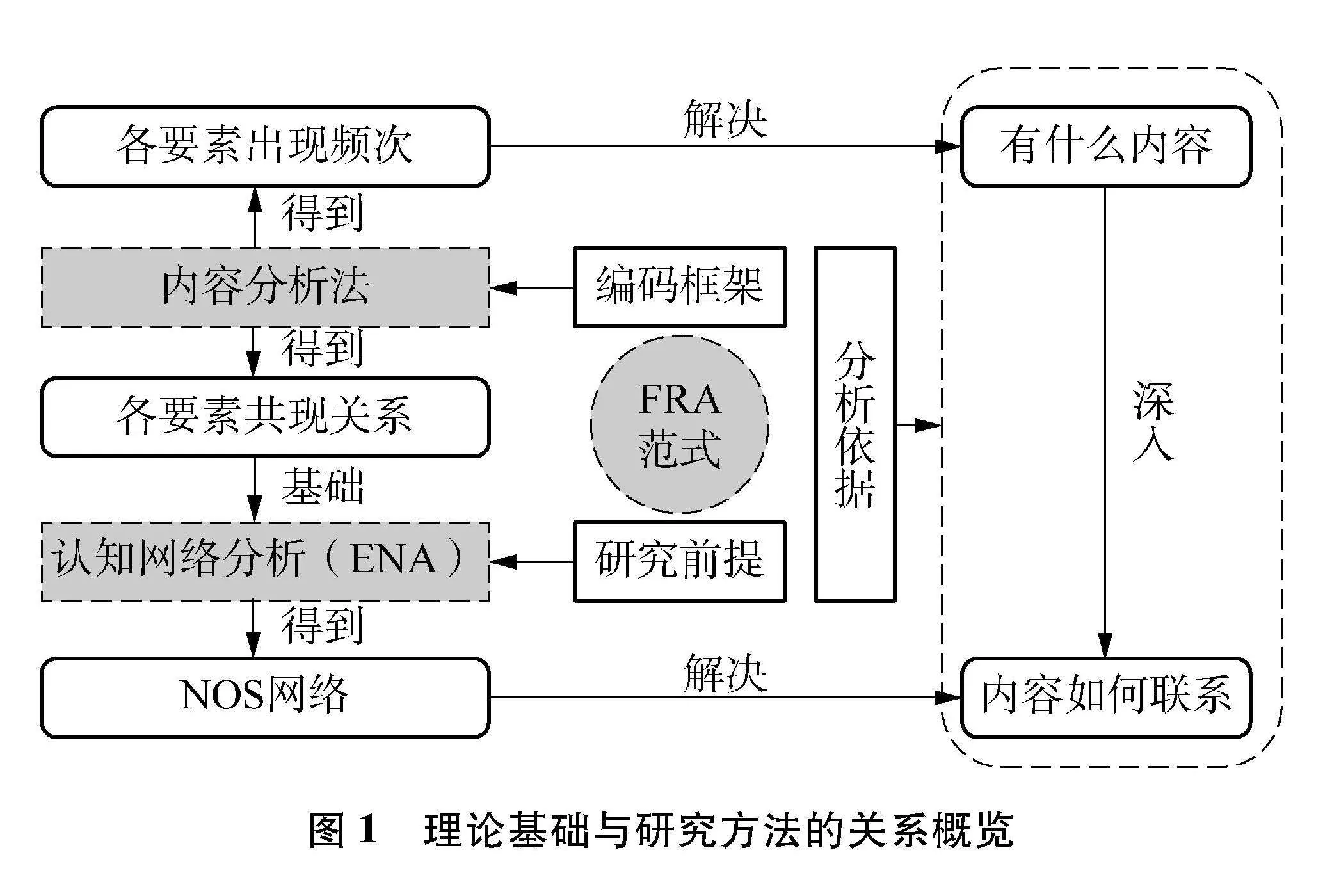

本研究相关理论基础与研究方法的关系如图1所示。

2.1 FRA范式及其分析框架

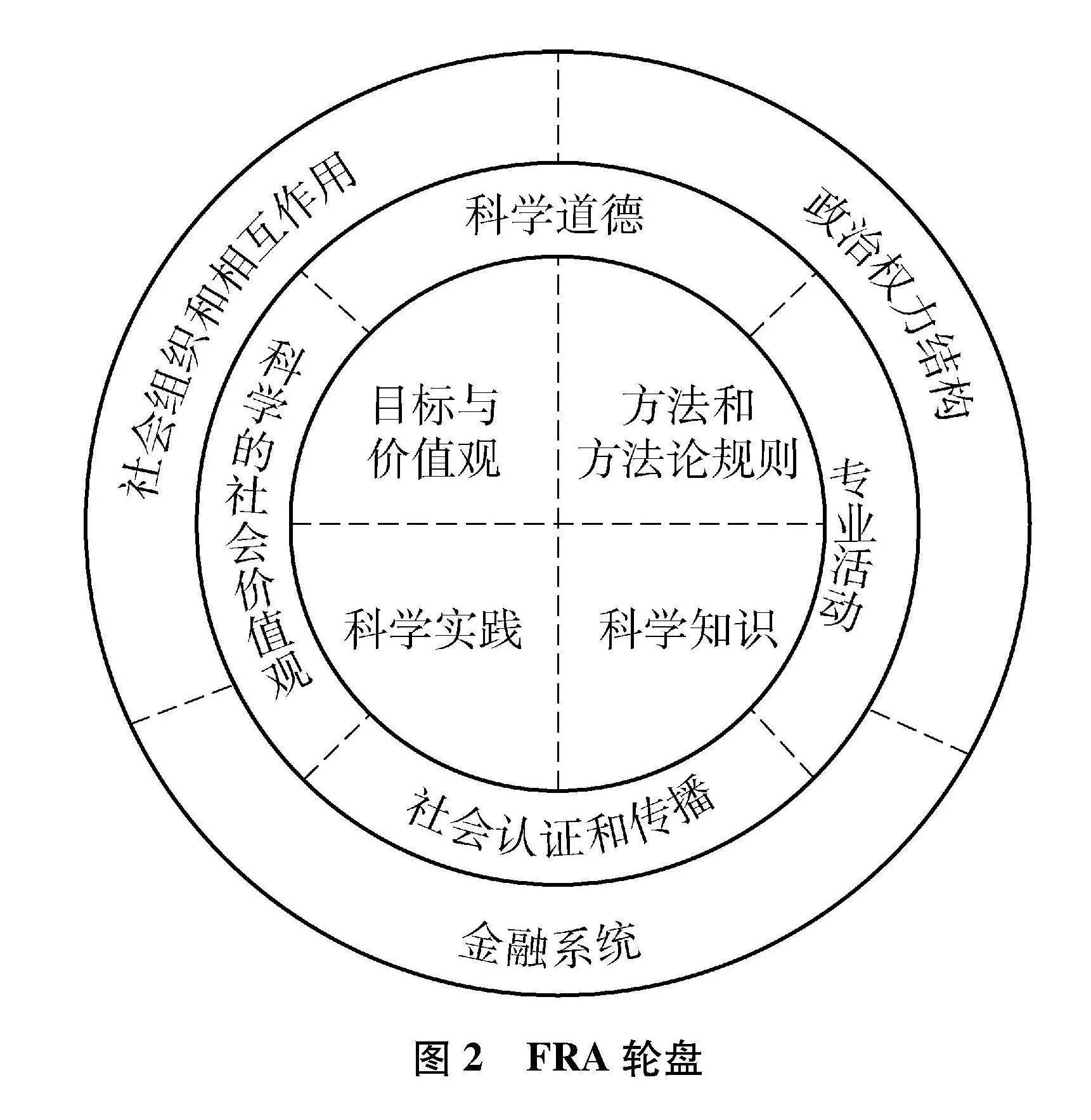

当前国内外教材和课标中NOS的研究框架大多是基于Lederman最早提出的七大内容建构的(称为“共识范式”[8])。每一内容都有对应的陈述,这种条例化的呈现便于相关文本内容的筛选,但不利于对NOS进行系统的理解[9]。近年来,基于“家族相似性”的NOS研究框架FRA范式(Family Resemblance Approach)逐渐得到关注与发展,其核心理念为:不同科学学科拥有相似的特征,但没有一个特定的特征将这些学科分开,如同一个家族里的不同成员一般。因此,相较之下FRA范式能够更适用于阐述不同科学学科的NOS,并且提供了意涵更丰富的11个内容要素(如图2),其展现的优势如下:(1)主张NOS各要素之间是可以“流动”的[10],强调NOS的整体观;(2)以启发式的话语代替陈述性的描述,强调语境的重要性,激发人们对于NOS的辩证思考;(3)扩充社会层面的要素,利于与更广阔的社会背景产生联系[11]。基于FRA范式进行课

程政策文件的研究已有先例[12],体现出其对NOS教育内容剖析的可行性与价值。

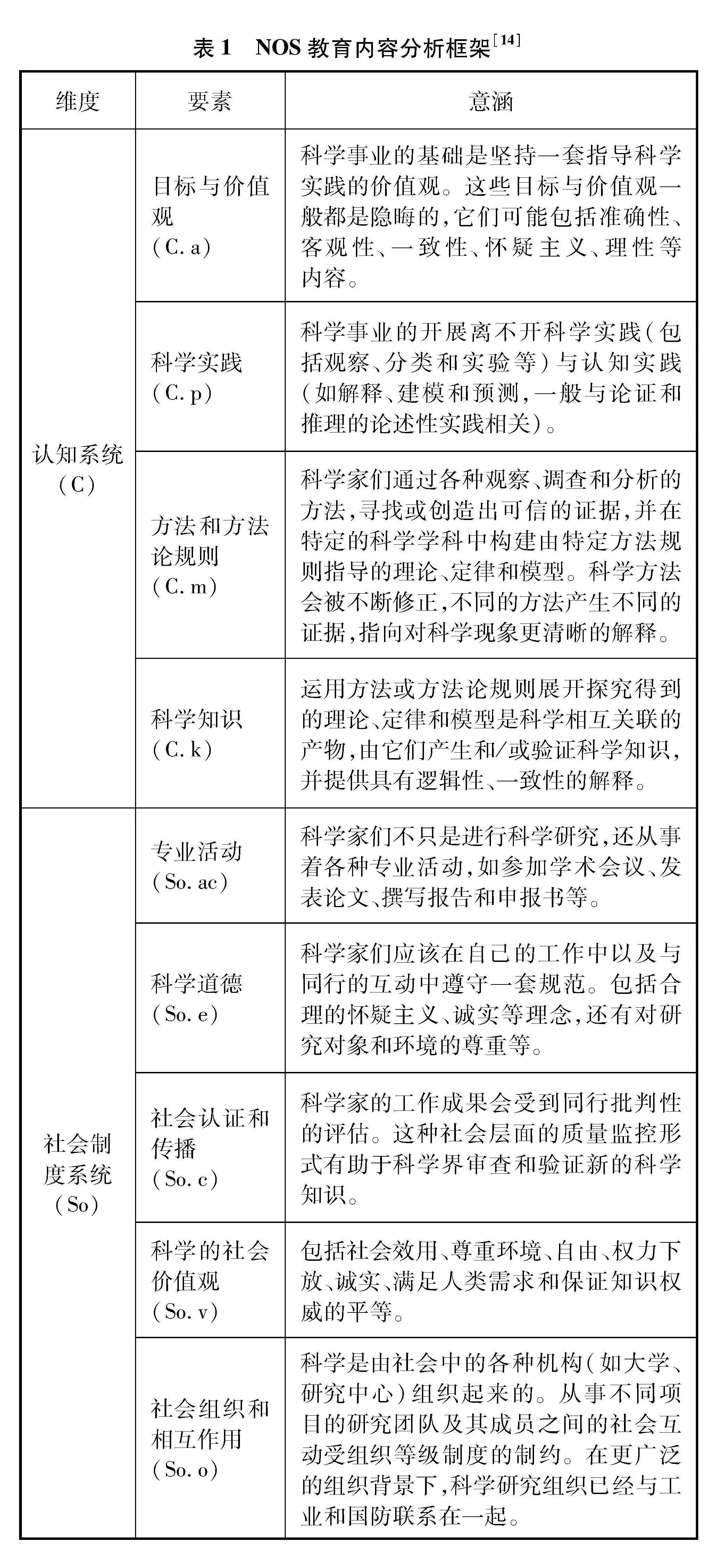

考虑到我国科学教育中甚少涉及政治权力结构的相互作用对科学的影响,并参考国内学者对FRA范式的“本土化”做法[13],本研究将“金融系统”与“政治权力结构”合并为“社会权力结构”,形成由10个要素组成的分析框架(如表1)。为了方便后续操作,每一维度与要素由英文字母代表。

2.2 ENA与FRA范式的融合

ENA(Epistemic Network Analysis)是一种对学习者在交互过程中的文本数据进行量化编码,并采用动态网络模型对学习者认知元素间的网络关系进行表征与分析的重要方法[15]。鉴于其在文本量化分析的适用

性,已有学者将其应用于以FRA范式为编码框架的NOS教育内容的分析中,最终以网络的形式呈现结果[16,17]。

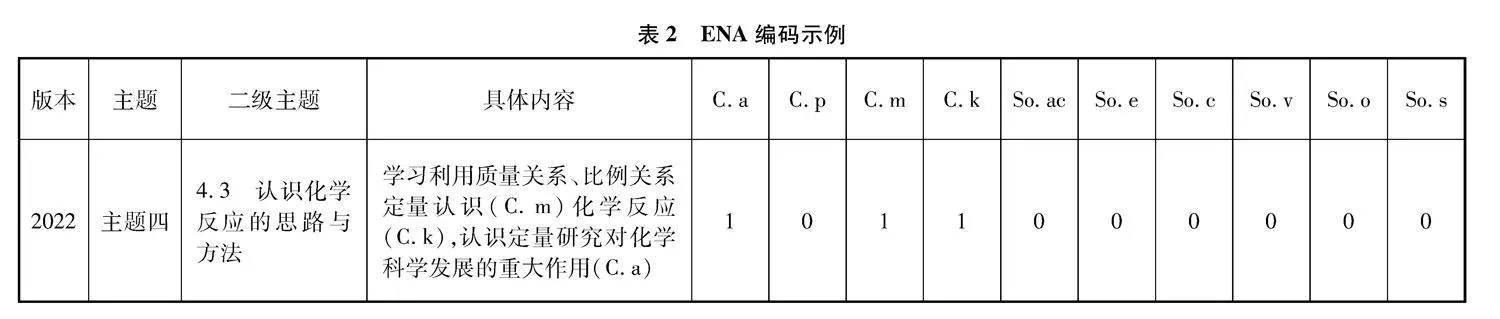

本研究将两版课标作为“会话”(ENA中的最大分析单元),将各课标主题作为“单元”,单元内部由若干“行”构成,一般将完整的句子视为1行,依据FRA范式的要素意涵对每行进行二进制编码,如表2示例,涉及到的3个要素均被编码为1,没有涉及的要素则为0。ENA将相邻的行折叠为节,节即为建立要素共现关系的最小单元[18]。节的划分由在线软件ENA Webki(https://app.epistemicnetwork.org/)内置的固定节长的滑动窗功能实现,考虑到节内部的语义相关性和数据长度,并参考已有研究的做法[19],将课标中每一个二级主题所包含具体内容的平均行数(约为6行)作为节长,ENA基于节内要素的共现关系建立网络:每一要素会被具象化为节点,两要素共现频次越多,对应节点间的连线也越粗、颜色越深,意味着其联系越为密切。

3 结果与讨论

以新课标课程内容的“内容要求”以及旧课标课程内容的“标准”为例进行研究。其中,新课标各主题“学生必做实验及实践活动”归入主题一中,“跨学科实践活动”归入主题五中,以避免重复编码。由笔者与两位相关研究者共同编码,前期培训说明了各要素的具体内涵。依据三位编码者间的相互同意度,计算编码者信度为0.97(>0.80),说明本研究信度达标。对争议编码进行讨论达成一致后,把数据导入ENA Webki,得到两版课标的NOS总体网络。

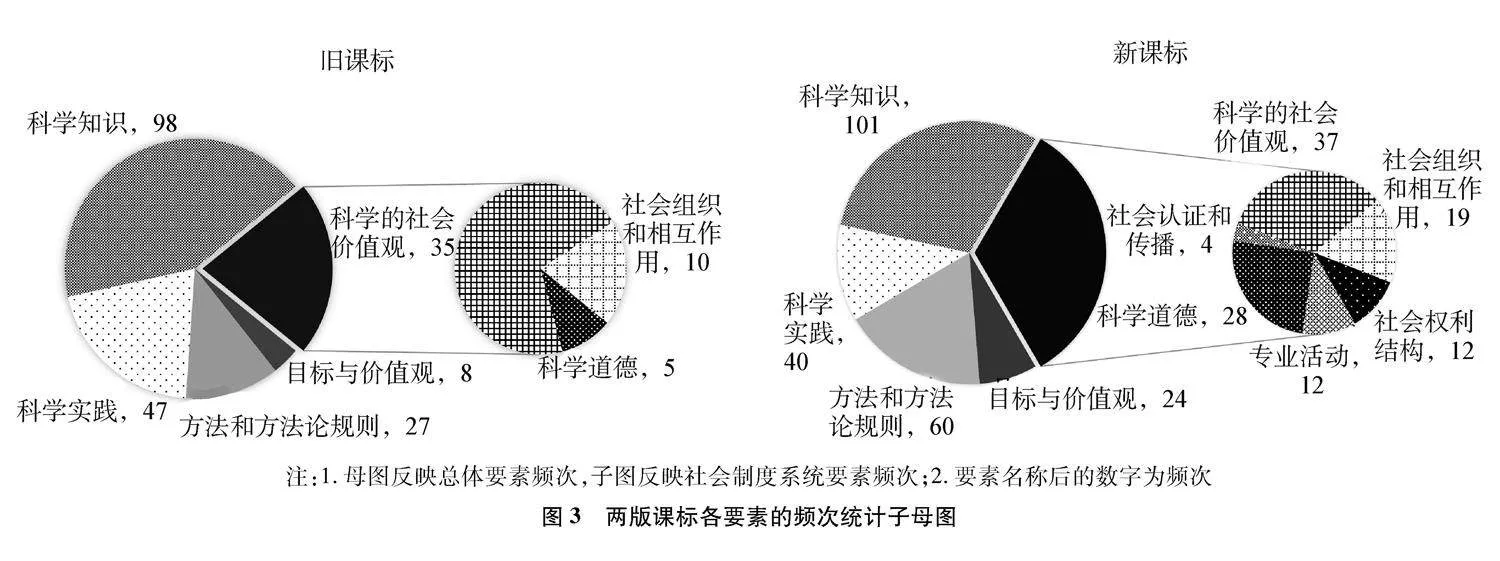

3.1 NOS教育内容涉及要素的频次差异

由图3可知,新课标有关NOS各要素的出现频次基本呈现上升趋势,这主要源于新课标更为重视NOS的统领作用,力求以多样的形式渗透同一要素的内涵。经计算,新课标社会制度系统要素的总占比明显提升(从21.74%升至33.23%),并实现了要素的全覆盖。

3.1.1 认知系统的要素分析

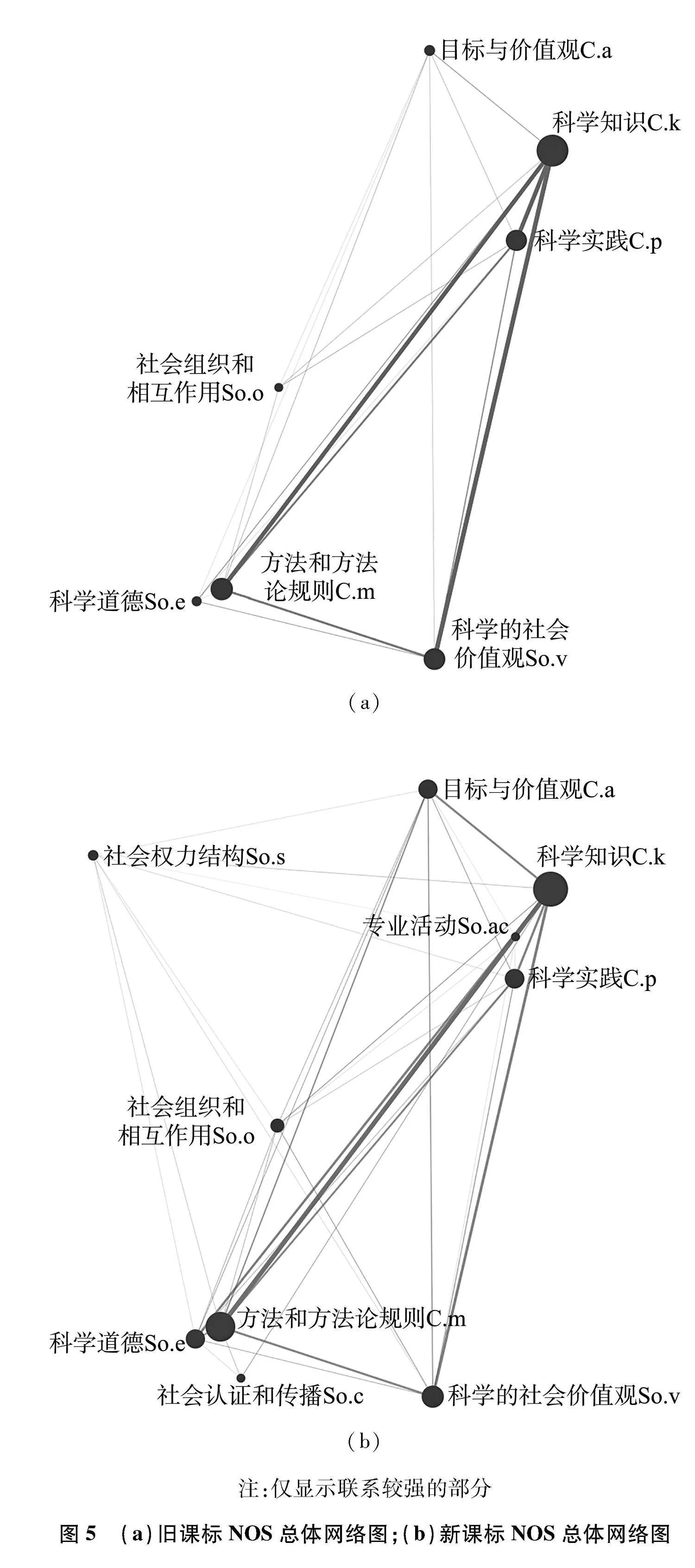

在认知系统内,“目标与价值观”和“方法和方法论规则”的频次大幅上升。对于前者,新课标在此基础上极大地丰富了该要素的广度。由图4可见,新课标的诸多叙述明确地指向学生科学价值观的多元发展,能契合FRA范式对该要素的内涵解读,指导着学生科学实践与认知建构[20],让学生像科学家一样思考问题。

“方法和方法论规则”要素的增加主要是源于新课标在每个一级主题下均增设了相应的“思路与方法”,为主题内容的学习提供路径。此外,新课标还对科学方法体系进行了重构。依据FRA范式的内涵与化学的学科特性,科学方法可分为包括观察、调查等通用性的“跨学科方法”,以及包括化学符号、金属活动性顺序等受化学方法论规则作用的“化学学科方法”。旧课标将“跨学科方法”置于主题一“科学探究”中,后续知识主题则注重具体的“化学学科方法”。而新课标的主题一简化了一般性叙述,新增了更具化学特质的“化学实验探究的思路与方法”模块,对“科学探究”这一“跨学科方法”进行了“学科化”的表达。同时,又要求学生在具体的实验探究情境中“理解科学探究的本质”,即从“化学学科方法”的运用中体悟“跨学科方法”。在后续主题中也是如此,如主题三提出可以从物质性质等学科视角以及通过实验、模型等“跨学科方法”探索物质的结构。总之,新课标对该要素的呈现展现了化学既是科学的一部分,同时也有自己独特的“方法和方法论规则”,体现出了NOS与“家族相似性”融合的理念。

3.1.2 社会制度系统的要素分析

新课标重视社会制度系统要素的呈现,其中“科学道德”要素尤为瞩目。旧课标对此的叙述主要集中在主题五中,包括环保节约等普通公民在日常活动中的道德要求。而新课标将“科学道德”渗透到了不同的主题当中,有效落实“科学态度与责任”核心素养。横向地看,该要素所涉及的种类更为多元,除了想象力、团结协作等科学家从事科学活动时展现的良好品格,还新增了恪守科学伦理、维护社会安全等底线意识。与此同时,新课标还涉及爱国情怀、对全球生态负责等责任担当,故纵向地看,新课标对该要素的落实既明确底线,又彰显高度。

此外,“社会组织和相互作用”要素同样有所增加。旧课标对该要素的叙述聚焦在主题一中合作交流的社会性体验上,如“在教师指导下或通过小组讨论,提出活动方案”,体现出人的互动对完成科学活动的作用。新课标在此基础上还要求学生在更高层面理解化学科学与广义社会组织形式的作用,其中主题五要求学生意识到化学科学的正常运作需要受国家法律的保障与制约,理解科学、技术、社会、环境的相互关系。这体现了STSE教育理念的渗透,旨在促进学生认识到化学科学是扎根于广泛的社会组织背景下而存在的。

“科学的社会价值观”是两版课标中社会制度系统内占比均较高的要素,差异在于新课标明确指出“欣赏化学反应造福人类的独特价值”等更具宏观意义的叙述,这意味着新课标不仅要像旧课标那样让学生意识到化学科学运作的前提是满足社会、环境的要求,还要塑造学生站在人类文明的角度认可乃至赞赏化学科学的积极价值观,此举将从情意层面促进学生正确看待化学科学。

3.2 NOS教育内容涉及要素的联系情况变化

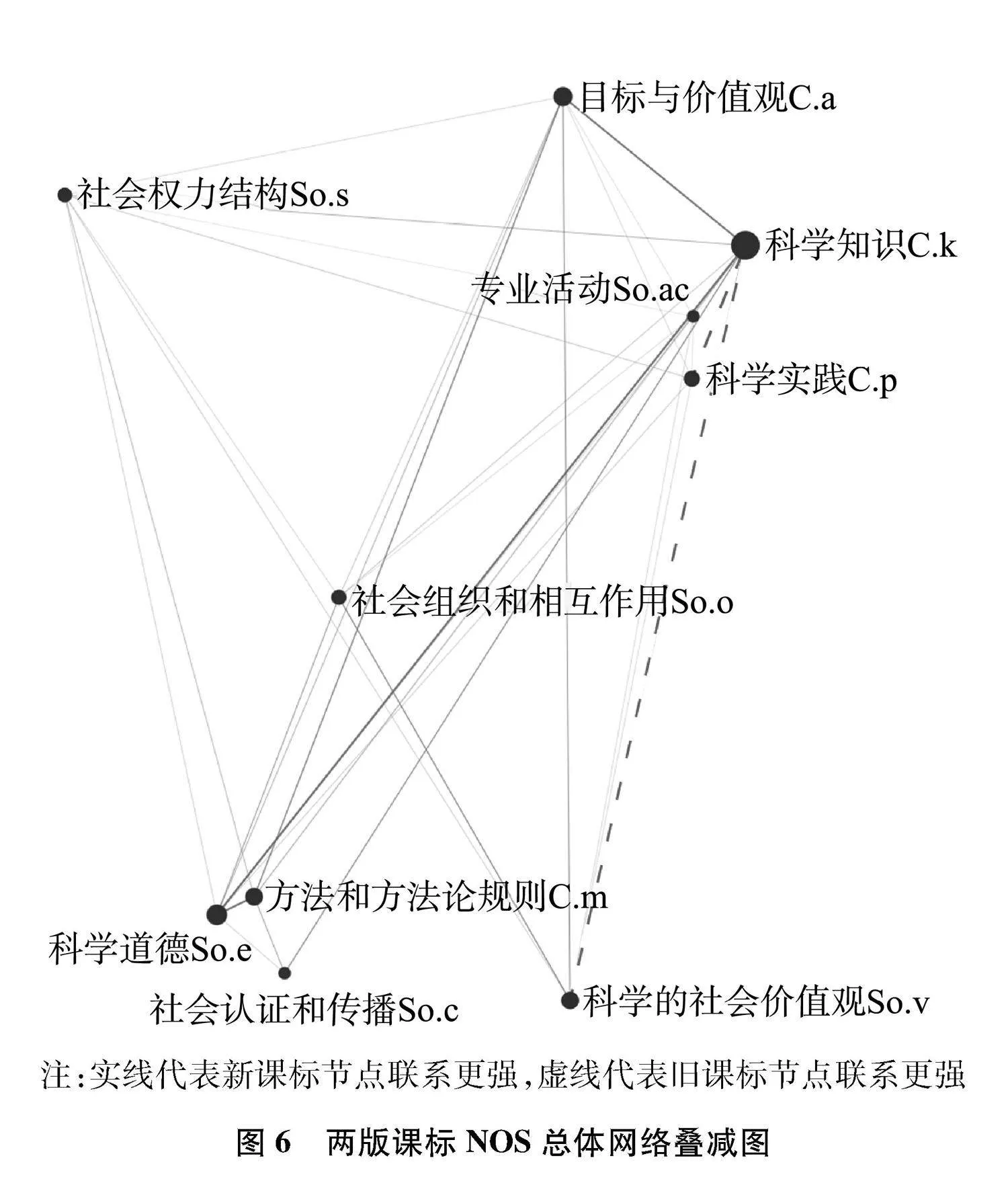

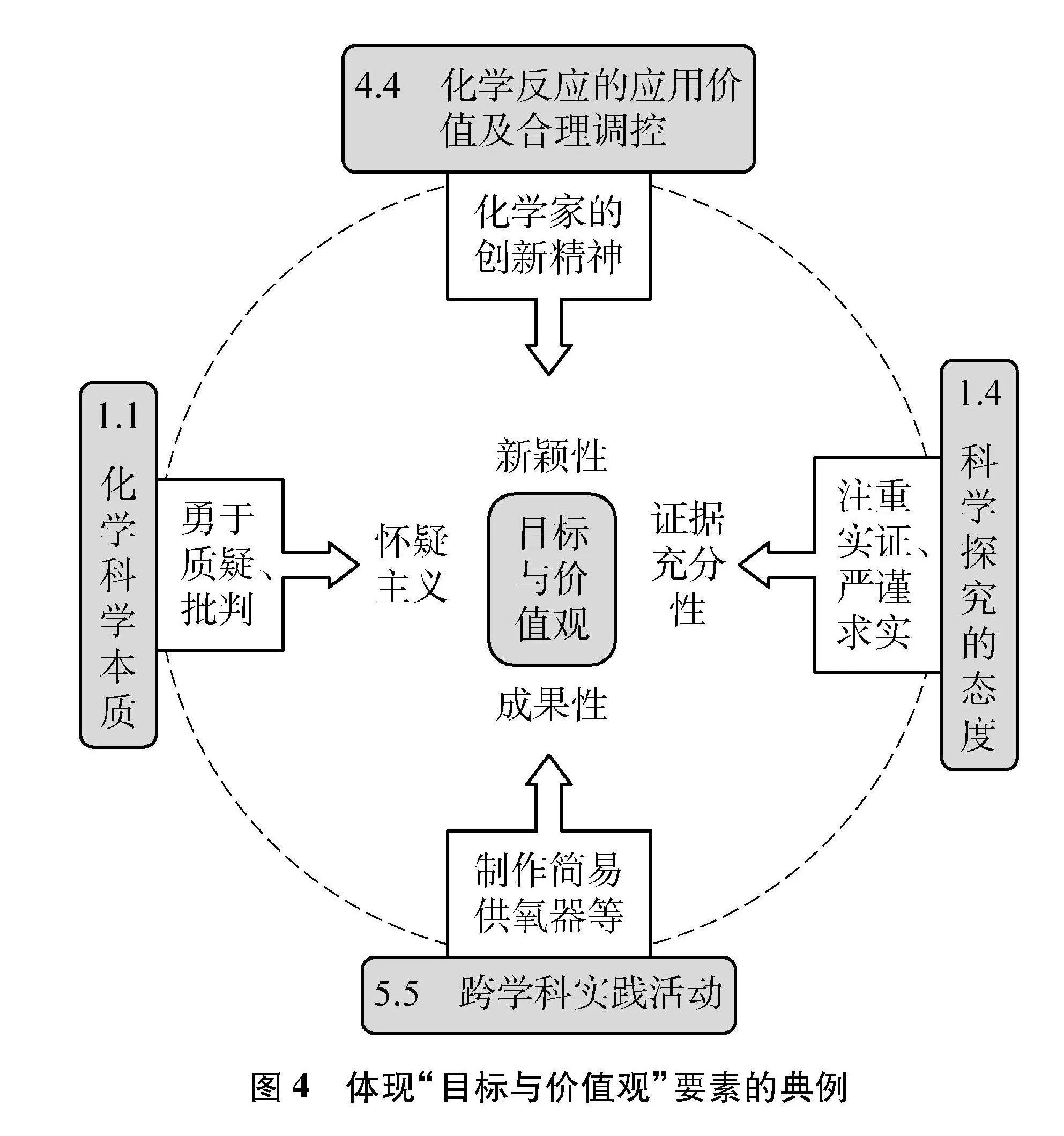

两版课标NOS总体网络如图5所示。为更进一步地量化差异,借助ENA Webki对二者的总体网络进行叠减,即如果两组网络中存在重叠的节点间连线,最终呈现出来的是连接较强的颜色或图案,并且线条粗细都会相互叠减[21](如图6),以反映同一联系的强弱差异,差异越大,线越粗。

3.2.1 主体结构分析:认知系统的内部及认知系统各要素与社会价值观的关系

认知系统内部要素联系所组成的结构是两版课标NOS网络的主体,除了“目标与价值观”要素因频次较少而联系较弱外,知识、方法与实践构成的三角关系以两两双向联系的方式存在于两版课标中,体现最多的为通过科学方法与实践探索新知,以及利用科学知识指导方法与实践,这是学生对NOS最基础的理解。

此外,价值观的塑造同样是科学认知活动的关键。FRA范式有关价值观的要素有指向科学界内部活动的“目标与价值观”以及侧重于科学与社会的关系的“科学的社会价值观”。由图6可知,旧课标倾向于用“科学知识”直接作用于“科学的社会价值观”的形成,如在主题二对常见物质的学习中,多次指出了解某些物质性质的意义在于满足社会效用。而新课标更注重“目标与价值观”与“科学的社会价值观”的相互作用,如主题二“认识合理使用化学品对保护环境的重要意义”,即体现前者的“合理性”与后者的“尊重环境”交融,类似的还有“实证性”与“保证知识权威”等,体现出新课标将两种价值观共现以达到相辅相成的效果。

3.2.2 次要结构分析:社会制度系统要素的内外部联系

社会制度系统与认知系统的要素联系之强是新课标NOS网络变化的主要来源。其中,“科学道德”要素在具体文本中大多为后置的,如主题五指出学生需要先通过科学认知意识到化学与环境的关系,再内化环保意识。类似地,由图5可知,许多新增的社会制度系统要素非独立存在。如“社会认证和传播”要素主要位于主题三中,社会对研究结果的反复认证与传播是科学家探索物质结构的主要推动力,这一历史进程以“科学知识”的更新为载体,成为学生理解NOS的一大途径;“专业活动”要素主要位于主题五中的职业体验活动和社会性议题的探讨,旨在让学生体验化学从业者是如何开展日常工作的,此时便需要调动学生的认知系统,尤其是与“科学实践”要素的联系;“社会权力结构”要素在新课标中主要表现在经济、环境对化学科学的制约性,传递出化学科学活动并非对所有群体都是有益的理念,该要素主要体现在学生需要依据一定的知识与方法,学会控制成本与节约资源。

社会制度系统内部的关联是新课标呈现的新特征。最具代表性的“社会组织和相互作用”要素的联系实现了从跨系统到系统内外兼有的转变,如新课标主题四中指出,在化学科学与工业、环境等组织的相互作用中,势必需要个体秉持节约环保的“科学道德”和“科学的社会价值观”。故社会制度系统与认知系统相似,其内部是紧密联系的,而这种联系也是学生领悟要素意涵的一大途径。

3.2.3 整体结构分析:跨学科实践活动发挥的关键作用

新课标新设的10个“跨学科实践活动”对NOS的整体呈现有着重要意义。以“调查家用燃料的变迁与合理使用”为例:该活动围绕“家用燃料”这一社会性议题展开,涉及到家庭、工业、经济等社会组织的互动(社会组织和相互作用);跨学科实践活动强调学生进行成果的“输出交流评价反思”,是学生体验科学专业活动(专业活动)的机会,而调查研究便是其中的一种方式;“变迁”体现了燃料在不同历史阶段中为适应需求转换(科学的社会价值观)、技术更迭而发生变化的必然趋势,社会对燃料的态度决定了燃料是否需要做出改变(社会认证和传播);“合理”意味着燃料的发展需要尽可能地满足不同群体的需求以减少争端(社会权力结构),为此而具备尊重环境等科学道德应是全体公民的义务(科学道德)。因此,跨学科实践活动因其自身的综合性调动起整个认知系统,是“活化”FRA范式各要素间流动性的重要纽带,有利于学生在实践中整体把握NOS的内涵。

4 结论与建议

相比于旧课标,新课标在认知系统内更为重视“目标与价值观”以及“跨学科”和“化学学科”方法论的塑造,在社会制度系统内更强调对广泛社会背景下不同组织相互作用的认识;更关注要素联系对形成多元化的科学道德与社会价值观以及理解社会制度系统新要素的促进作用;新设的跨学科实践活动是促进NOS整体理解的关键载体。为更好地帮助化学教师开展以理解NOS内容为目标的教学实践,提出以下建议:

4.1 基于FRA范式,明确要素的知识载体

首先,理解FRA范式各要素的意涵,再结合两版课标NOS要素频次变化,准确把握新课标对NOS教育的新要求。其次,挖掘具体知识与要素的联系,实现各要素教学的落地。对于认知系统要素,因“目标与价值观”的存在形式大多为内隐的,故需搭配能够调动学生自主性的知识情境,如基于控制变量实验设计,通过引导学生从目标的角度思考为何需要控制变量,借助手持技术数字化实验使得学生有意识地树立准确性、客观性等价值观[22];而对于社会制度系统要素,大多需要依托特定主题的教学内容进行显化,需要明晰各主题的特性,如化学品的合理使用之于“科学道德”的形成、化学反应的合理调控之于“科学的社会价值观”的建构等,从而寻求知识主题与要素间最直接的关联,为学生搭建理解社会制度系统要素的脚手架。

4.2 依据NOS网络,挖掘要素的学习路径

FRA范式中各要素存在不同形式的联系,故可将课标的NOS网络视为各要素的潜在学习路径,即学生对不同要素的理解是可以相互促进的。需设计相关教学活动显化这种路径,如从“社会组织和相互作用”的角度出发组织学生认识公民群体、经济组织等权力结构对化工生产的影响,进而助力学生理解“社会权力结构”要素。更为重要的是,形成两要素之间的联系。诚然,这样的学习路径使学生以“元认知”的方式[23]从科学的底层逻辑出发思考问题,在认知活动中理解科学是如何在各要素的联系下运作的,从而逐步在脑海中内化为自己的NOS网络。

4.3 挖掘背景素材,创设要素的真实情境

科学认知活动涉及到了复杂的认知、情感与社会因素,与人所处的背景紧密相关[24],因此学生对NOS的理解应该在FRA范式的指引下扩展到社会文化背景中,让学生切实体验作为科学家需要做的事情,并进行批判性、反思性的讨论。除了课标与教材提供的背景素材外,还应立足当下科学与科技热点,紧密联系科学史与当代技术发展史[25],尤其要注重发挥跨学科实践活动对NOS教育的作用,还原真实的科学问题解决流程,借助实践作品与成果汇报评估学生NOS理解水平。适当的情境能让学生体会学科融合背景下NOS各要素的独特价值,学会有效评估当代社会中遇到的科学问题、解释科学现象,成为对个人、社会负责任的世界公民[26]。

参考文献:

[1]袁维新. 科学的本质与科学本质教育[J]. 课程·教材·教法, 2004, (7): 68~73.

[2]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2011年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012.

[3]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.

[4]杨杰, 郭玉英. 高中物理课程标准中的科学本质教育研究[J]. 课程·教材·教法, 2019, 39(7): 113~119.

[5]顾晔, 张红霞. 高中化学教科书中科学本质内容的研究——以人教版《普通高中教科书·化学·必修》为例[J]. 化学教学, 2022, (1): 21~26.

[6][12]Yeh Y F, Erduran S, Hsu Y S. Investigating coherence about nature of science in science curriculum documents: Taiwan as a case study [J]. Science & Education, 2019, (28): 291~310.

[7]张兰. 高中化学教师科学本质认知及教学水平现状测评与对策研究[D]. 武汉: 华中师范大学硕士学位论文, 2022: 86~87.

[8][13]宗国庆, 王祖浩. 论科学本质的共识范式危机: 批评、回应、问题与展望[J]. 中国教育科学(中英文), 2022, 5(6): 106~119.

[9][14]高倩倩, 谢宏妮, 李雪峰. 科学本质教育的研究新趋势与中学生物学教学——从“共识观点”到“家族相似法”[J]. 生物学通报, 2023, 58(6): 5~11.

[10][11]Erduran S, Dagher Z R. Reconceptualizing the nature of science for science education: Scientific knowledge, practices and other family categories [M]. Springer, 2014.

[15][21]Shaffer D, COLLIER W, RUIS A. A tutorial on epistemic network analysis: analyzing the structure of connections in cognitive, social, and interaction data [J]. Journal of learning analytics, 2016, 3(3): 9~45.

[16][26]Cheung K. Exploring the inclusion of nature of science in biology curriculum and high-stakes assessments in Hong Kong: Epistemic network analysis [J]. Science & Education, 2020, 29(3): 491~512.

[17]Caramaschi M, Cullinane A, Levrini O, et al. Mapping the nature of science in the Italian physics curriculum: from missing links to opportunities for reform [J]. International Journal of Science Education, 2022, 44(1): 115~135.

[18]吴忭, 彭晓玲. 量化民族志: 一种融合定性与定量的教育研究方法[J]. 现代远程教育研究, 2021, 33(2): 63~72.

[19]Gao Q, Cao Y, Xie H, et al. Investigating the Nature of Science in Reformed Chinese Biology Curriculum Standards: Epistemic Network Analysis [EB/OL]. (20230825)[20240728]. https://link.springer.com/article/10.1007/s11191-023-00466-z#citeas.

[20]宗国庆. 试析科学本质的FRA范式: 结构体系、要素内涵与系统审视[J]. 化学教学, 2023, (7): 3~7+17.

[22]钱扬义. 《义务教育化学课程标准(2022年版)》解读——科学探究与化学实验[J]. 化学教育(中英文), 2022, 43(21): 13~20.

[23]Dagher Z R, Erduran S. To FRA or not to FRA: What is the question for science education [J]. Science & Education, 2023,32(5): 1247~1264.

[24]梁永平. 论理科教科书科学本质文本话语的重建[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 2005,(6): 16~21.

[25]吴锶敏, 钱扬义, 温金菊等. 技术素养视域下《义务教育化学课程标准(2022年版)》课程内容分析[J]. 化学教学, 2023, (7): 8~12+23.