执子之手,兴我家邦:“五院院士”李德仁的烟火爱情

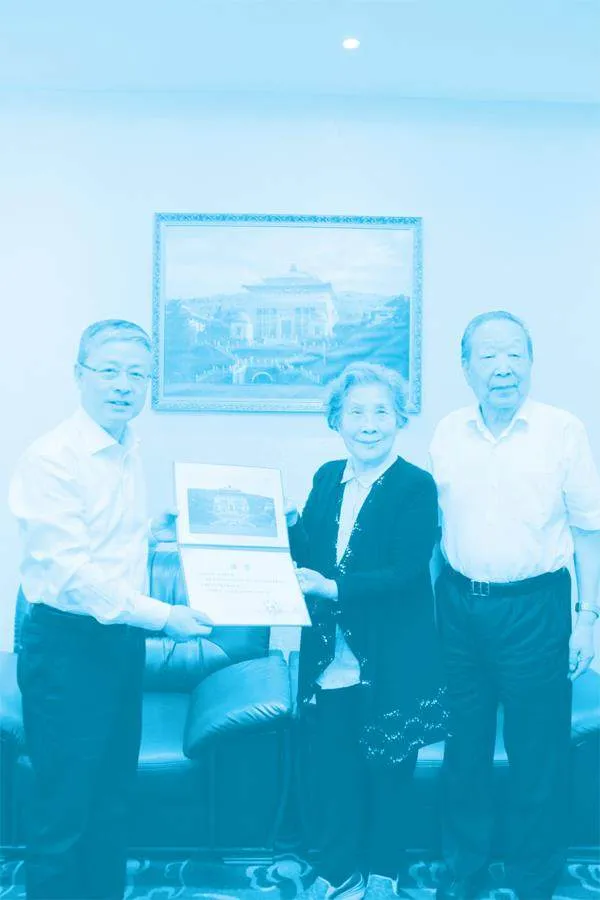

6月24日,在获得国家最高科学技术奖后,拥有5个院士头衔的李德仁教授手持荣誉证书,转身温柔地对夫人朱宜萱说:“老太太,来,咱们合个影。”看到这一幕,许多网友表示“被大科学家的朴素爱情甜到了!”

李德仁与朱宜萱是大学同窗,风雨同舟六十多年,经历过特殊岁月,时常天各一方,却始终相互鼓励、相濡以沫。“兴我家邦”是夫妻俩共同的人生奋斗目标,他们在各自的工作领域都取得了突出成就。在夫人朱宜萱的大力支持下,李德仁还将此次获得的800万元奖金全部捐献,以支持我国的教育事业。这位“地球空间信息学之父”有着怎样的经历和爱情?

新婚不久,他差点被当成特务

在江苏泰州市溱潼古镇流传着这样一句佳话:“古有三科两状元,今有李氏三院士。”1939年出生于溱潼的李德仁和弟弟李德毅、堂弟李德群都是院士,李氏家族之所以能培养出众多优秀人才,深究其源,离不开其世代传承的好家风好家训。

李德仁出生于书香名门,李德仁的曾祖父撰写过80字的李氏家训,高悬于老宅厅堂中。首句就是“爱我中华、兴我家邦”。童年时父母就告诫李德仁:“立身以立学为先,立学以读书为本”,并以此勉励他要学好本领、报效国家。

不仅如此,父母还教导李德仁要心系社会、关爱邻里。读小学二年级的时候,家人就鼓励李德仁参与到扫盲活动中,主动帮助文盲家庭学习文字和知识。母亲更是亲自选购扫盲教材,送到邻居家里去,而李德仁每天放学后坚持给邻居上一两个小时的课。

1959年,李德仁以优异的成绩考入武汉测绘学院(现为武汉大学遥感学院)的航空摄影测量专业,从此开启了“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”的科学探索之旅。

班里有一个来自江苏镇江的清秀女同学,名叫朱宜萱,她和李德仁一样,课余时间都喜欢在图书馆里学习、查资料。有时朱宜萱作业还未完成,便会拜托李德仁帮她先在图书馆占个座位,一来二去,两个年轻人越走越近。

朱宜萱的家世显赫。其父朱裕璧曾留学德国并获得医学博士学位,回国后,出任湖北医学院首任院长。

朱宜萱和李德仁志同道合,都想在学业有成后报效祖国。

一天,朱宜萱发现她的书里夹着一张小纸条,是李德仁约她在图书馆后小径相见。朱宜萱红着脸去了,收到的是李德仁一番真挚的表白……从此,这对才子佳人成为了甜蜜情侣。

1963年毕业后,李德仁和朱宜萱都被分配到国家测绘局工作。不久后,母亲写信告诉李德仁:“你工作了,要扶持上大学的弟弟妹妹。”当时他每月挣55元钱,只给自己留25元用于日常生活,剩下的全部寄给在南京大学和南京工学院读书的弟弟妹妹。受男友的影响,朱宜萱每个月也从自己的工资里拿出25元钱,资助她在大连工学院念书的弟弟。初入社会的他们为此感到很欣慰,不但能自立,还能帮助父母减轻负担了。

1967年2月,李德仁和朱宜萱在北京三里河举行婚礼,从此,夫妻俩相濡以沫共度风雨。

1968年的一个周末,李德仁和两名同事去玉渊潭钓鱼台摄影,那里的松树很美。但还没有开始照相,几人就被警卫人员拦截并关进了派出所。尽管警察检查了胶卷的确没有曝光过,但鉴于当时的钓鱼台警戒森严,他们仍被怀疑是特务身份而被扣留。

测绘局的领导和同事宽慰朱宜萱说,李德仁他们绝对是清白的,这纯属一场误会。但几经交涉,派出所就是不放人。朱宜萱心急如焚,她坚信李德仁绝非特务,可如何才能救出他和同事们呢?

多方努力无果后,朱宜萱鼓起勇气给北京卫戍区司令员温玉成将军写信,将事情的前因后果如实地向温将军反映。半个多月后,李德仁和两名同事终于被证明清白得以无罪释放。

重获自由回家后,李德仁对妻子很感激,夸她勇敢。“这次事件教会我,只要坚持实事求是,有爱在、有勇气,遇事总能解决。”朱宜萱对丈夫说。

患难与共,贤内助成就“科技新星”

1971年,国家测绘局解散后,李德仁到河南正阳五七干校接受再教育,随后又到石家庄水泥厂工作,朱宜萱则带着年幼的儿子随行。

到水泥厂工作的第一年,李德仁下车间当工人,学会了生产水泥电线杆的全过程,后被调到化验室当负责人。其间,李德仁和妻子租住在城中村的一套小房子里,并在此孕育了他们的第二个孩子。

工作中,李德仁通过自学和实践,与北京建设院水泥所的专家共同研制出“新型硫铝酸盐水泥系列”产品,这种水泥凝固后能迅速产生高强度应力。后来这项创新成果被应用于唐山大地震的抢险救灾中,李德仁还因此项创新成果获得了国家发明奖。

当时,朱宜萱在石英玻璃厂当工人,因大儿子腿部有残疾,每天,她只能利用回家喂孩子的时间,带大儿子去医院做针灸按摩治疗。加之李德仁工作繁忙,朱宜萱还包揽了全部家务。

一次意外,李德仁在水泥厂不幸受伤,回家静养。这也成了一家四口相处时间最长、最温馨的时光。一天下班回家后,朱宜萱开心地告诉李德仁,她因办黑板报时被发现有绘图功底,随后被调到了生产技术科,负责绘制机械图及检验轻工产品的质量。“太好了,这几年你真是辛苦了!”李德仁躺在病床上,握着妻子的手深情地说。

1976年,随着国家测绘局的重建与振兴,李德仁被调到河北省测绘局航测大队加密组。当时发达国家普遍采用DJS6大型孔带计算机进行加密点计算,但国内条件不允许。李德仁每天要进行观测、记录、输入数据、打孔,更是频繁往返于石家庄与北京之间,使用中国科学院水文地质研究所提供的DJS6计算机进行空中三角测量和相关计算。

去北京时,他书包里装着厚厚的编程纸、笔记本、打孔器、小纸条、小剪刀、胶水、铅笔之类的工具,经常一去就是好几天。李德仁不仅业务能力强,还非常喜欢搞科研,他还利用业余时间编写出一套“独立模型法”软件。

当时正值测绘生产追赶经济建设的快速发展期,全体测绘人员都投身到生产和科研工作中。经过多次试验和改进,李德仁成功研发了“独立模型法”“光速法平差”软件。随后与同事们合作,共同推出了解析坐标量测仪。这些研究成果在国内投入使用后,为测绘人员提供了技术支持,李德仁也因此获得了河北省科技进步奖。

1978年,武汉测绘学院重建之后,恢复了研究生考试,王之卓教授鼓励李德仁夫妻俩回母校考研。而这也正是李德仁和妻子未了的心愿。但考虑到孩子不能没人照顾,朱宜萱把考研的机会留给了丈夫。

当年10月,李德仁考上了研究生,夫妻俩又开始了两地分居的生活。

1981年,李德仁硕士毕业后,留在武汉测绘学院任教,并从事遥感、全球卫星定位和地理信息系统的教学研究。不久后,朱宜萱也成功应聘为母校的一名教师,全家人终于团聚了。

在教学的间隙,朱宜萱还发挥自身优势,积极参与各类实践项目。她建立了高精度三维检校控制场,为保证点位精度在0.1毫米以内,朱宜萱从早晨8点直到夜幕降临,始终守在经纬仪前进行测量,等100多个点全部测完,她全身早已麻木。

1983年,李德仁考入德国斯图加特大学,有幸成为欧洲摄影测量试验组织主席阿克曼教授的博士生。他发表的论文《基于验后方差估计的选权迭代法》中提出的“选权迭代法”被称为“李德仁方法”;他在博士论文中提出的“误差可区分性理论”,被著名理论大地测量学家格拉法韧特教授高度评价为“解决了测量学上的百年难题”。最后,李德仁以满分成绩获得了斯图加特大学博士学位。

身在国内的朱宜萱,每月都会骑着自行车去购买上百斤的蜂窝煤。有一次上坡时自行车不慎倾斜,朱宜萱不仅磕伤了腿,蜂窝煤还散落一地,碎了好多块……朱宜萱心疼得想哭。

过路的行人帮她重新绑好煤筐,扶着自行车护送她回武汉测绘学院。“原来您是一位大学老师啊?您居然也要亲自去买煤球,真不容易啊!”知道朱宜萱的身份后,那位热心人颇为惊讶。

成为“五院院士”,

军功章有她一大半

一次学校重新分配宿舍,朱宜萱带着腿部残疾的大儿子,一趟趟地上楼下楼,肩扛手拎地搬东西。同事们发现后很心疼她:“这么重的家具和书籍,哪能全让你一个女同志扛啊!”男老师们见状赶紧上前帮忙,还招呼几名学生一起来搬。朱宜萱感动不已,事后给大家包了饺子表达谢意。

不过,当获知李德仁在德国取得的一系列成果后,朱宜萱也就忘记了这几年她既要工作又要带孩子的劳累和艰辛。她在写给李德仁的回信中说:“你是我和孩子们最大的骄傲!”

当时我国还处于改革开放之初,生活水平远不如西方发达国家,朱宜萱担心丈夫一去不回,就在信中提醒他:“建设祖国才是正道。自己国家不强大,个人生活过得再好还是会被人瞧不起、被人欺负。”

李德仁回信告诉朱宜萱,国家在这么困难的情况下,每个月仍坚持给他提供680马克的助学金,不尽快回国服务,他都感觉亏欠了祖国。李德仁在45岁获得博士学位后,谢绝了德国高校和科研机构的高薪挽留,毅然回国。

留学归来后,李德仁首先着手出版《测量误差与可靠性理论》一书,朱宜萱绘制了该书的全部图表。直至今天,该书仍是测绘学研究生的经典课程。1988年,李德仁获得了汉莎航空测量奖,在摄影测量误差理论方面为国争了光。

1990年,瑞士苏黎世联邦理工学院邀请李德仁担任客座教授,许以他6500法郎的月薪。当时,李德仁在国内的月薪只有几百元钱。朱宜萱对李德仁说:“你一旦离开,国内的相关科研恐怕就无法进行下去了。”李德仁郑重地对妻子说:“当然,我不可能去国外任教,哪怕工资再高。”

1991年,李德仁当选为中国科学院院士;3年后,他又成为中国工程院院士;1999年,他当选为美国纽约科学院院士、国际欧亚科学院院士;2018年,他当选为国际宇航科学院院士。至此,李德仁成为了罕见的“五院院士”!

在李德仁院士等人的助力下,中国遥感技术也取得了长足的进步。2008年汶川地震时,我国用了72小时,才从国外同行那里拿到一张遥感图像;2017年九寨沟发生地震时,我国仅用4小时就获取了震中图像,为抗震救灾工作提供了强有力的技术支持。

2018年,当我国第一颗专业夜光遥感卫星“珞珈一号”成功升空后,李德仁团队利用夜晚的灯光,来了解人类的活动和经济发展情况,从而去做数据挖掘。2011年至2015年期间,李德仁团队就曾利用遥感分析了叙利亚战争期间,城市的灯光变化,并向联合国提供了报告。

“我们该如何判断战场在哪儿呢?灯光下降85%以上的地方就是战场,灯光不变的就是后方和平区、中间过渡区,”李德仁院士介绍说,“我们把通过灯光分析的战场地图交给联合国,联合国安理会会据此作出决策。后来,我们又免费给联合国卫星中心提供遥感服务,为土耳其地震、阿富汗地震的震后救灾工作提供了数据支持。”

2021年,李德仁荣获全国“最美科技工作者”称号。国际摄影测量与遥感学会为表彰他在专业领域内的杰出贡献,授予他“布洛克”金奖。

作为我国高精度高分辨率对地观测技术体系的开创者,李德仁被誉为中国“地球空间信息学之父”。他桃李满天下,改革开放40年来,先后培养出了200多位博士和博士后,为我国的国防、经济建设等领域输送了高科技人才。

如今,中国的库存遥感数据、遥感卫星发射数均为世界第一。李德仁更是我国遥感技术从无到有、从有到优、从优到大、从大到强的亲历者、奋斗者和领衔者。

作为他背后的贤内助,朱宜萱退休后,成为武汉大学遥感信息工程学院的“老干部协会会长”。这些年,她一直热衷于公益事业,心系莘莘学子,还通过组织大合唱、捐衣捐物等活动,丰富着老同事们的退休生活……

2024年6月24日,85岁的李德仁院士获得2023年度国家最高科学技术奖。李德仁院士说,自己能走到今天,离不开老伴朱宜萱的全力支持,“我的军功章里,一大半都是她的功劳!”

至于这次获得的800万元奖金,李德仁夫妇商议后决定分文不留,全部捐赠给武汉大学,用于支持创新人才的培养。而在此之前,夫妻俩已向“朱裕璧医学奖”等公益组织捐款数百万元。

从青春到暮年,李德仁与妻子朱宜萱风雨同舟,走过了六十多个春秋。他们一路相互鼓励前行,谱写出了“执子之手,与子偕老”的暖心恋曲,也把“爱我中华、兴我家邦”的家训世代相传。

责编/伊和和

E-mail:yihehe@163.com