倡导深度学习 发展数学思维

[摘 要]在强调深度学习的今天,数学教学不能只满足于知识的讲授,还应重视学生数学思维能力的培养。教学中,教师要学会放慢节奏,鼓励学生去探索、实践、交流和反思,让学生通过深度学习理解知识的本质,领悟其中蕴含的数学思想方法,有效提升学生的数学学习品质。

[关键词]深度学习;数学思维能力;数学学习品质

数学教学其实质是数学思维活动的教学,培养学生思维能力是数学教学的一项重要任务。那么在小学数学教学中如何培养学生的思维能力呢?

一、放慢节奏,提升思考的长度

在日常教学中,部分教师为了追求速度常常压缩学生独立思考的时间,使得学生对知识的理解可能是片面的,甚至错误的,从而影响教学效果。其实,教学中教师应该适当地放慢节奏,给学生一些细思、深思的机会,让学生可以更全面、更深刻地理解知识,有效发展和提高思维能力。

案例1 “两位数加两位数的口算”教学片段

课始,教师先通过情境导入让学生列出算式:45+23;然后,预留时间让学生根据已学的竖式法给出答案;最后,教师让学生思考:“如果不用竖式计算,你会算吗?”

师:这个问题是个新问题,大家不要着急,先慢慢想一想,看看怎样口算呢?你能想到几种方法呢?

教师没有急着让学生回答,而是预留时间让学生独立思考,自主寻找解题的突破口。几分钟后,很多学生已经找到了计算方法,并跃跃欲试地想要表达了。

生1:可以先算40+20=60,再算5+3=8,最后算60+8=68。

师:是个不错的想法,把2个两位数拆成了整十数和一位数,先将2个整十数相加,再将2个个位数相加,最后计算2个数之和,三步完成了计算。你们还有其他方法吗?

生2:先算45+20=65,再算65+3=68。

师:哦,生2是把后面1个数拆成了整十数和一位数,这样用第1个加数加上整十数,然后再加1个一位数,两步得到了答案。

生3:先算45+3=48,再算45+20=68。

师:大家真厉害,给出了这么多的口算方法。分析以上方法,它们有什么相同点,又有什么不同之处呢?你认为怎么算更简便呢?

在探索“两位数加两位数的口算”的过程中,教师没有硬性地将自己认为的最优方案讲授给学生,而是放慢速度让学生去探索交流,并思考不同算法间的区别与联系,通过提升学生思考的长度,发展学生的数学思维能力。

从课堂反馈来看,适当地延长课堂上等待的时间使学生回答的平均时间、回答的准确性和主动性都有所提升,课堂氛围活跃。其实,很多时候学生理解和掌握的知识并不是教师“讲”明白的,而是学生“想”明白的。因此,教学中教师要“多等一会”,预留时间让学生“多想一会”,从而帮助学生养成深入思考的好习惯,发展和提升学生的数学思维能力。

二、适时提问,提升思考的宽度

在日常教学中,部分教师为了能够顺利完成课堂教学计划,在课堂上总是急于追求“标准答案”。殊不知,教师所呈现的“标准答案”可能并不是学生易于理解和接受的,这样虽然学生在练习时能够通过模仿和套用来解决相应的问题,但是因为探索过程的缺失可能难以帮助学生形成深刻的认识,不利于学生学习能力的提升。因此,在实际教学中,教师应该“多问一句”,引导学生自主寻找可能存在的不同解法,以此提升学生思考的宽度。

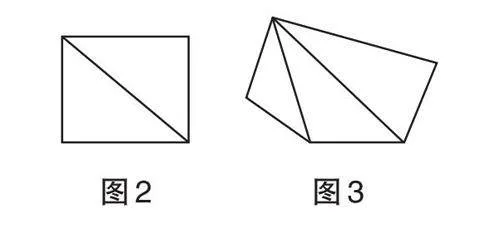

案例2 图1是由8个腰长为8分米的等腰直角三角形组成的装饰图,求装饰图案的面积。

问题给出后,教师让学生独立求解,大多数学生先算1个等腰三角形的面积,然后将结果乘以8,最终得到整个装饰图案的面积。教师点名让学生给出这个一般思路后,继续追问:“解决这个问题还可以怎么想?”问题给出后,学生尝试从其他角度思考,并给出了多种解题方法。

生1:2个等腰直角三角形可以拼出1个正方形,求出正方形的面积乘4可以得到整个图案的面积。

生2:还可以继续拼,4个小正方形可以拼出1个长是32分米、宽是8分米的长方形,这样求出长方形的面积就可以知晓整个图案的面积。

生3:4个小正方形还可以拼出1个边长是16分米的大正方形,大正方形的面积就是所求图案的面积。

以上看似习惯的一问,学生却给出了不同的解决方案。其实,在解决实际问题时,教师可以多问一句“还可以怎么想”,鼓励学生尝试从不同的角度思考,寻找不同解决问题的方法,以此拓展学生的思路。不过部分教师在教学中只追求结果,认为学生只要掌握一种解题方法,考试的时候不失分就可以了,没有必要将时间花费在多余的解法上,片面认为进一步思考和讨论就是浪费时间。长此以往,学生的思维会被禁锢,不利于学生求异思维和创新思维的生长与发展。同时,学生在学习中若不能多角度分析,会产生惰性思维,削弱积极情绪,影响自身思考灵活性的提升。如果教师能在解题后多问一句“还可以怎么想”,可能会收获许多意外惊喜,其效果远远大于多做几道题以及多给出几种解题方法。

此外,学生给出解题过程时,教师应多问一句“你是怎么想的”,旨在通过展示学生的思维过程帮助学生梳理解决问题的思路,有效避免学生简单机械地套用,让学生做到真懂、真会,有效提高学习能力。总之,教师在组织教学活动时应从教学实际出发,适时地多问一句,以此引发学生更深层的思考,提高学生的数学思维能力。

三、探寻本质,提升思考的深度

数学教学除了讲授数学知识,还要重视渗透数学思想方法,引导学生探索知识的本质内涵,让学生学会学习。教师要引导学生真正地把握数学知识的本质内涵,发现数学知识背后蕴含的数学思想方法,在教学中不满足于单一的“讲授”,应留给学生一些时间和空间让学生去思考与感悟,引导学生在解决原有问题的基础上“跳一跳”,以此提高学生自主探究能力和数学思维能力。

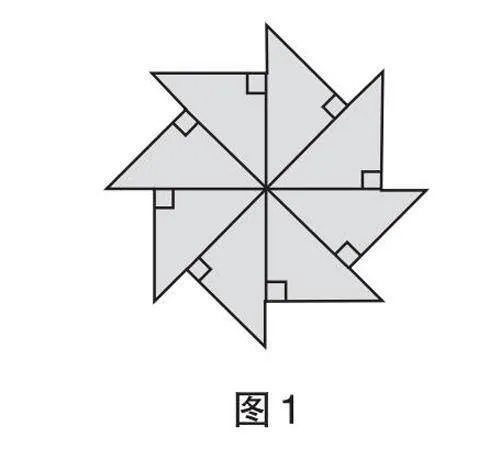

案例3 “多边形的内角和”主题活动

教学中,教师在原有探寻三角形内角和的基础上,通过师生互动交流推导出多边形内角和公式(n-2)×180°。结论给出后,教师并没有给出相应的练习让学生巩固强化,而是引导学生进一步探索公式中蕴含的秘密。

师:公式中之所以是“n-2”,是因为分成的三角形的个数比多边形的边数少2,为什么会这样呢?(学生沉思)

生1:我们可以从四边形开始研究。如果将图2中的四边形分成三角形,并使其原来的内角和不变,只要画1条“分割线”就能将四边形分成2个三角形。

生2:非常赞成生1的说法,我们还可以继续研究。如图3中的五边形,若将它分成三角形并使其内角和不变,可以从顶点出发,与不相邻的两点相连,得到2条“分割线”,将五边形分成3个三角形。

师:一定要与不相邻的两点相连吗?(教师看还有学生不知所以然,试图通过进一步追问消除学生的困惑)

生3:一定是不相邻的,如果是相邻的两点就不能达到“分三角形”的效果。

师:大家说得都非常好。通过以上分析,你们发现了什么?

生4:其实研究多边形的内角和就是研究这个多边形能够分成几个三角形。将1个多边形分成几个三角形,若使其内角和不变,就是从1个顶点出发,与不相邻的顶点相连。除去相邻的2个顶点,三角形的个数也就是比顶点数(边数)少2,因此多边形内角和公式(n-2)×180°。

在数学教学中,教师不仅要让学生“知其然”,还要引导学生通过深度思考“其所以然”,使学生在获得知识的同时掌握数学研究方法,促进其知识的深化。在日常教学中,当推导出公式、定理、法则后,教师不要急于让学生去解题,应该多让学生思考“为什么”,引导学生再往前走一步,这样学生离知识的本质就会更近一些,对知识的理解也更加深刻。

其实,学生的潜能是无限的,教师要相信学生、尊重学生,预留一定的时间和空间让学生去思考、去探寻,去追寻问题的本质,以此提高学生的数学学习品质,让学生实现知识的融会贯通。

总之,若想让学生深刻地理解知识,并能灵活地应用相关知识解决问题,教师就要“多等一会”“多问一句”,预留时间和空间让学生去探索、思考、感悟,从而通过深度学习发展和提升学生的数学思维能力。