小学数学教学中学生元认知能力及其养成策略探究

[ 摘 要 ]在小学数学教学中,教师要结合学生在数学知识学习与运用过程中的认知表现培养其元认知能力。教师要结合数学知识的演绎规律以及学生认知发展的规律,在教学中运用指向元认知的问题驱动学生思考,将学生的思考引向对自身学习过程的反思,从而激活学生的反思意识与自我监控意识。教师在教授学科知识和专业技能时,要有意识地加强学生元认知能力的培养。

[ 关键词 ]小学数学;元认知能力;养成策略

教师从自己的学习经历以及教学经历可以发现:任何教学目标的达成都依赖于学生学习过程本身。因此教师教学研究的重点应是学生的学习过程,让学生在良好的学习体验中去构建知识、积累知识并完成自身的认知体系,发展学科核心素养。在这个过程中,很多教师重视学生的认知规律把握,能够结合学生的认知规律对教学过程进行调整与优化。在信息时代和终身学习型社会,元认知已成为学生完成学习任务和适应未来的核心能力。相较于一般的认知规律,元认知对学生的学习影响更大。元认知是关于认知的认知,因此教师对元认知的研究要建立在对认知规律把握的基础上。对于小学数学教学而言,教师不仅要认识到数学的研究对象是数与形,还要认识到学生在面对数与形的时候所做出的反应以及在这种反应背后表现出的认知规律。教师带着“学生为什么会有这样的认知”的问题进行教学研究,就能够触及元认知的大门。由于自身的认知等原因,教师往往缺少对学生认知规律进行研究的动机与能力。在培养学生核心素养背景下,笔者认为小学数学教师应当具有研究学生元认知规律的意识与能力,这样才能对学生数学学习过程中表现的规律做到“知其然且知其所以然”。笔者在教学中,一边研究学生元认知规律,一边尝试让学生体验元认知及其运用,并形成相对系统的元认知能力培养策略。

一、小学数学教学中学生元认知能力的基本认识

在小学数学教学中研究元认知不仅可以让原有的认知研究得到巩固,而且可以培养学生的学习能力和提升学生的学习品质。这在学生核心素养培育中有特别的意义,因为核心素养强调培养学生的必备品格与关键能力,数学教师要思考如何让学生通过数学知识的学习拥有必备品格与关键能力。

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)指出,数学学科核心素养包括三个方面的内容:让学生学会用数学的眼光观察现实世界,用数学的思维思考现实世界以及用数学的语言表达现实世界。数学教师要研究如何培养学生的数学眼光、数学思维以及数学语言,要研究学生如何在自主学习的过程中获得这些素养。笔者认为只有让学生在数学学习的过程中“知其然且知其所以然”,才能为学生打开发展核心素养的有效空间。

站在学生的角度看,小学阶段是学生系统学习数学的初始阶段。对于以直观形象思维为主的小学生而言,学习抽象性较强的数学知识并不容易。如何将抽象的数学知识、数学思想方法直观形象地呈现给学生,这是小学数学教学研究的重要课题之一,也是思考学生元认知能力培养的出发点 [1] 。数学教师要高度重视学生对元认知理论的理解,在教学的过程中有意识地开辟学生元认知的培养空间,从而让元认知真正成为驱动学生积累数学知识、发展核心素养的内在动力。

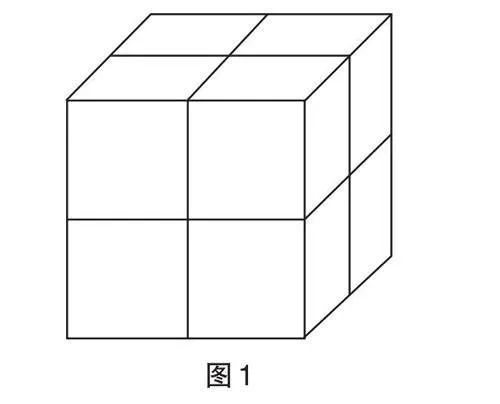

比如,“表面涂色的正方体”是在“长方体和正方体”知识教学后设计的探索规律的内容,具有较强的知识应用属性,也蕴含着“做中学”的思想。因此“表面涂色的正方体”具有较为丰富的教学价值,有较为宽广的数学学科核心素养培育的空间。教材中的问题:一个表面涂色的正方体,每条棱都平均分成2份。如果照图1的样子把它切开,能切成多少个同样大的小正方体?每个小正方体有几个面涂色?

无论是提出问题还是让学生进行具体操作都关系到学生的认知:问题的回答需要认知的参与,具体的动手操作需要认知的驱动。因此,教师要在此基础上进行研究:如何让学生的认知更加高效地指向问题的解决,如何让学生的认知更有系统性 (主要体现在知识的综合运用上)?

通过上面的分析可以发现,教师的教学应重视学生元认知的价值,应努力形成培养学生元认知能力的具体教学策略。

二、小学数学教学中学生元认知能力的养成策略

那么在小学数学教学中,如何有效形成培养学生元认知能力的教学策略呢?在小学数学教学中,教师应重视对学生元认知能力的培养,促使他们能够在数学学习的过程中逐渐培养自我监控的能力,实现自主学习、自主管理和掌握数学知识。在此基础上,教师结合学生在数学知识学习与运用过程中的认知表现培养学生的元认知能力。教师要结合数学知识的演绎规律以及学生认知发展的规律,在教学中运用指向元认知的问题来驱动学生进行思考,将学生的思考引向对自身学习过程的反思,从而激活学生的反思意识与自我监控意识。当这种意识出现在学习过程中的时候,学生会在“知其然”的时候向“知其所以然”伸出思维的触角。

比如在“表面涂色的正方体”的教学中,学生的基本任务是判断“每个小正方体有几个面涂色”。教材编写者问题设计的构思非常巧妙,将一个表面涂色的大正方体进行切割,这与学生的生活经验具有高度的关联,意味着学生大脑可以对这一问题形成较为清晰的表象,这是学生回答问题的认知基础。所以在解决这一问题时,不少学生能够凭着自己的想象去分析并解决问题。这个时候就是培养学生元认知能力的契机,教师可以向学生提出“指向元认知的问题”:你是怎么分析的?

在这一问题的驱动下,学生通过反思自己的分析过程梳理思维的出发点、终点以及中间的过程。于是有的学生做出这样的回答:“看到这个题目,我想到在厨房切豆腐的情形,将一块豆腐切三下:横切、竖切、平切,这样可以将1个大正方体变成8个小正方体,只有外面的才有颜色(学生的意思是大正方体的表面),里面的没有颜色,所以小正方体就是3个面有颜色……”当这个学生的解释呈现在学生面前时,几乎所有学生一下子都听懂了。

这个时候教师要告诉学生:“大家思考问题的时候,就要像这个学生一样,要让自己分析问题和解决问题的过程有清晰的思路,要把自己说懂,这样才能够让我们掌握的数学知识更牢固……”这样的引导是在培养学生初步的元认知能力。教师要进一步培养学生的元认知能力,还可以借助“变式”的思路,将引导问题进行改变:“如果在横切的时候切两下,那么得到的还是正方体吗?如果不是的话,那得到的小物体有几个面涂了颜色呢?”教师让学生结合问题说一说自己的分析思路,在小组内进行分享,这样既可以让学生进一步巩固元认知意识,还可以培养学生的元认知能力。

此外,还有一处教学设计是培养学生元认知能力的契机:“如果用n 表示把大正方体的棱平均分的份数,用 a、b 分别表示 2 面涂色和 1面涂色的小正方体个数,你能用式子分别表示n和a、b的关系吗?”相对于上面的问题而言,这一问题的提出实际上将学生的定性研究引向了定量研究,其目的是让学生发现其中的数量规律。在解决问题的过程中,不同思维层次的学生有不同的结果。因此,让茫然无序的学生掌握分析思路最有效的方式之一就是听其他学生讲解。所以此时教师应让成功解决问题的学生当众说出自己的思路,这不仅可以让讲述的学生的思维更加清晰,也可以让其他学生在相近的思维方式作用下更好地形成自己的思路,这是培养学生元认知能力的重要方式。

三、小学数学教学中学生元认知能力培养的反思

对于笔者而言,培养学生的元认知能力是一个全新的研究领域,在此过程中走一些弯路在所难免,其中既有理论研究能力不足的原因,也有实践过程中总结不当的原因。通过总结实践过程中的经验与教训,笔者认为学生元认知能力的培养有两个关键因素:一是要在学生的认知过程中,二是要在理论联系实际的过程中。

对于第一个关键因素,元认知是关于认知的认知,在培养学生元认知能力过程中,教师首先要把握学生的认知表征 — —学生的学习过程和解题思路,然后用“你是怎么想到的”这样的问题驱动学生进一步思考,让学生将自己的思考说出来。让学生“说”非常重要,只有学生用语言组织出来的学习策略,才能够指导其下一步的学习和对其他学生形成启发。其实这是学生关注的问题,部分学生在听教师或其他学生讲述时会有一个疑问:“我怎么就想不到呢?”回答学生这个问题最好的教学是元认知的教学,就是“怎样才能想到”这一问题的答案。

对于第二个关键因素而言,认知心理学是指导教学最有效的理论之一,是部分教师教学理论研究的薄弱之处。从教学研究的角度来看,教师要遵循理论联系实际的研究思路,认真学习认知以及元认知理论,并且将理论应用到具体的教学实践之中;然后在实践案例分析的过程中进一步理解理论的价值,这样教师才能在元认知研究的过程中既促进学生学习品质的提升,又实现自身的专业成长。

总之,小学数学教师在教学中培养学生元认知能力,不仅可以增强学生自主学习意识,提升他们的思维能力和学习水平,还能借此激活其元认知经验,使其建立正确的元认知意识,增强其元认知体验,进而使其在深度学习和知识迁移过程中实现对数学知识的透彻理解[2]。在培育学生数学学科核心素养的背景下,教师在小学数学教学中引入元认知理论,可以提高数学教学的质量。任何教学目标的实现都依赖于学生的学习过程,而元认知驱动下的认知表现是保证学生学习过程有效且高效的核心。

参考文献:

[1]崇冲 . 指向元认知能力提升的数学故事阅读教学实践[J].小学数学教育,2023(24):29-31.

[2]袁媛 . 小学数学课堂教学元认知能力养成路径[J]. 天津教育,2024(04):153-155.