核心素养背景下小学数学“前测分析”的探索与研究

[ 摘 要 ]发展学科核心素养是教育教学的主要目标。做好“前测分析”不仅能为教学设计提供参考,还能帮助学生更好地建立知识间的联系。研究者以“小数除以整数”的前测分析为例,对列竖式情况进行分析,并针对性地提一些感悟与建议。

[ 关键词 ]前测;除法;教学

基于前测掌握学情,不仅能为教学设计提供依据,还能帮助学生厘清思路,使学生掌握知识间的前后联系,发展学力,提升核心素养。然而,有些教师对课前测的认识还不够,认为只要做好课堂预设,教学就不会偏离轨道。殊不知,课前测是教师掌握学情的重要举措,能为教学设计提供强有力的支持。教师要做好前测工作,就要结合学情设计相应水平层次的教学活动,以有效提高教学效率,为发展学生核心素养作铺垫。笔者以“小数除以整数”的教学为例,探讨如何做好前测分析。

一、前测分析要点

1.独立完成“ 11.5 ÷ 5 ”计算的分析

学生在学习本节课之前已有一定的生活经验与数学认知基础,对小数除以整数都有自己的见解。为了充分了解学生的实际认知水平,笔者结合教学经验设计简短的小数除法问题:小红购买了5块橡皮,花了11.5元,求每块橡皮的价格。要求学生独立解决,并在解题过程中思考:应用了什么方法?还有哪些方法可以解决这个问题?若无法获得答案,具体的困难是什么?

笔者将测试结果上传到智学网,借助信息技术手段整理与统计,发现所有学生都能根据问题列出正确的式子 11.5 ÷ 5 ,其中能计算出正确结论的人数约占97.8%。由此可见,虽然本节课教学重点为小数除以整数,但学生在课前有较好的认知基础,对于课堂教学来说,教师想要完成教学任务,达成教学目标毫不费力,那么教学设计的重点可以放在算理算法的探索与核心素养的培育方面。

解决“ 11.5 ÷ 5 ”的方法上,从统计结论来看,约有 53.1% 的学生能用两种方法获得结论,约 12.4%的学生只能用一种方法获得结论,约 26.7% 的学生可用 3 种方法获得结论,还有少部分学生可用 3种以上的方法获得结论。

学生呈现出来的解题方法主要有如下几种:

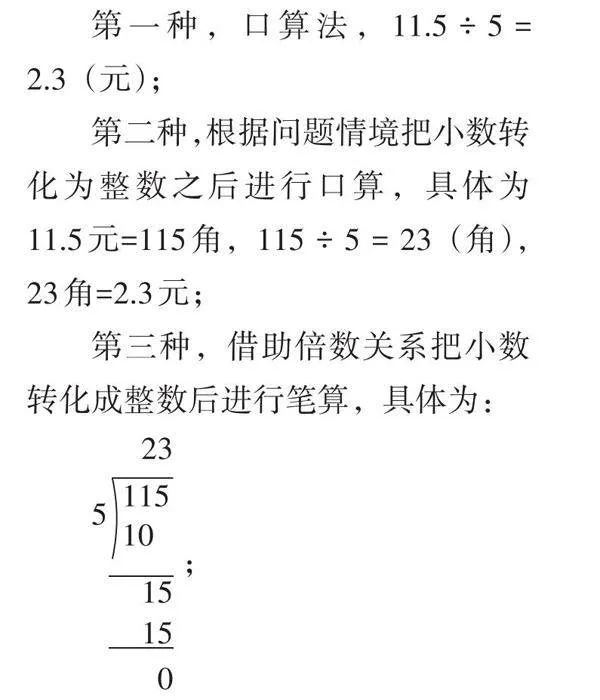

第一种,口算法, 11.5 ÷ 5 =2.3 (元);

第二种,根据问题情境把小数转化为整数之后进行口算,具体为11.5元=115角, 115 ÷ 5 = 23 (角),23角=2.3元;

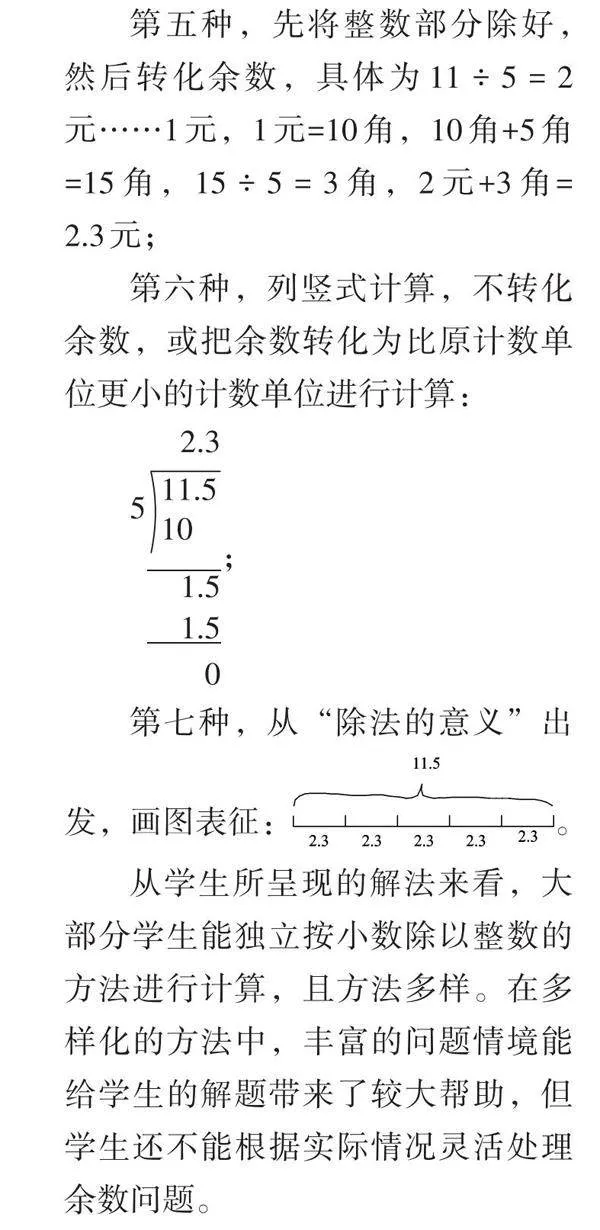

第三种,借助倍数关系把小数转化成整数后进行笔算,具体为:

115÷10=11.5 , 23 ÷ 10 = 2.3 ,所以每块橡皮的价格为2.3元;

第四种,结合问题情境将 11.5元分拆为10元和1.5元, 10 ÷ 5 = 2(元), 1.5 元 =15 角 , 15 ÷ 5 = 3(角) = 0.3 (元), 2 元 +0.3 元 =2.3元;

第五种,先将整数部分除好,然后转化余数,具体为 11 ÷ 5 = 2元……1元,1元=10角,10角+5角=15 角, 15 ÷ 5 = 3 角,2 元+3 角=2.3元;

第六种,列竖式计算,不转化余数,或把余数转化为比原计数单位更小的计数单位进行计算:

从学生所呈现的解法来看,大部分学生能独立按小数除以整数的方法进行计算,且方法多样。在多样化的方法中,丰富的问题情境能给学生的解题带来了较大帮助,但学生还不能根据实际情况灵活处理余数问题。

基于学生独立完成“ 11.5 ÷ 5 ”计算的情况来看,本节课的教学可结合多样化的算法来设计,通过情境帮助学生厘清算理,进一步深化学生对“分拆法”与“余数处理”的理解,提升逻辑推理能力。

2.列竖式情况分析

为了充分了解学生独立列竖式计算的能力,尤其是关于不同类型算式的列竖式计算存在的思维障碍点,笔者特别设计了关于竖式计算方面的测试。

请用列竖式法计算下列各题:① 96.8 ÷ 4 ; ② 33.6 ÷ 4 ; ③ 96.6 ÷42 ; ④27.32 ÷ 4 。

笔者将学生的解题结论进行整理、统计与分析,获得如下结论:约75%的学生能自主列竖式获得正确结论,但列竖式的方法与计算过程并不规范。尤其是除数为两位数或计算步骤复杂的问题,虽然学生列竖式的过程容易出现一些错误,但最终答案的正确率不低。从这一点来看,学生已经具备了一定的列竖式法解决问题的能力。

关于除到小数环节是否需保留小数点的问题,不少学生存在疑惑。笔者进行观察及与学生交流后发现,对于这个问题不同的学生想法也不一样,大约有30%的学生保留小数点计算。比如 96.6 ÷ 42 的竖式为:

保不保留小数点,从大体上来看,没有太大区别,但从本质上来分析,则有较大的区别,保留小数点是用“数”进行除法运算,而不保留小数点则是用“数量”进行运算。从这一点来看,教师设计教学活动时,可借助丰富的情境引导学生感知“分”的过程,让学生在大脑中初步建立表象之后,再自主列竖式计算则简单很多。而要想让学生思辨竖式中存在的疑点,教师可借助“分”的方法与竖式建立联系,通过不同类型的对比与练习训练,帮助学生在异同点的比较中深化对算法的理解。

3.列竖式过程中数学理解的分析

想要从真正意义上了解学生的实际认知水平,还要看学生列竖式计算的过程情况,这是掌握学情的根本。列竖式过程中的数学理解,主要体现在学生能否自主发现小数除以整数与整数除法间的关联情况,因此笔者进行了访谈与分析,获得如下认识:

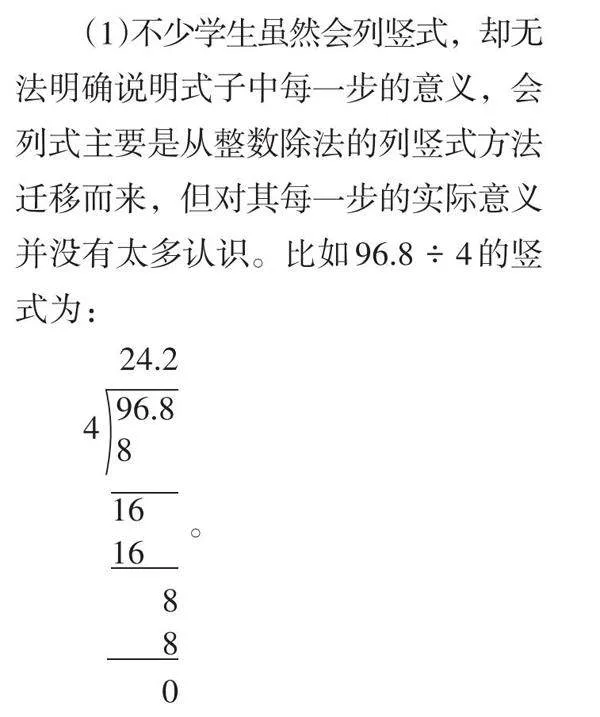

(1)不少学生虽然会列竖式,却无法明确说明式子中每一步的意义,会列式主要是从整数除法的列竖式方法迁移而来,但对其每一步的实际意义并没有太多认识。比如 96.8 ÷ 4 的竖式为:

关于竖式中的“16”表示什么?大部分学生摇头表示不清楚。交流过程中,当谈及竖式经过第一步计算 9-8=1这一步时,对为什么接下来会出现16这个数,约60%的学生认为 6直接落下形成 16。对竖式最后一步所呈现的两个8表示的意思,学生的回答大部分为“上面一个 8是自然落下,下面一个8则为 2 × 4而来”。

从学生呈现出来的实际情况来看,大部分学生虽能利用竖式获得正确结论,但对竖式过程中的每一个步骤所表达的意义并不理解,程序化的思维无法从真正意义上达到理解数学的目的。

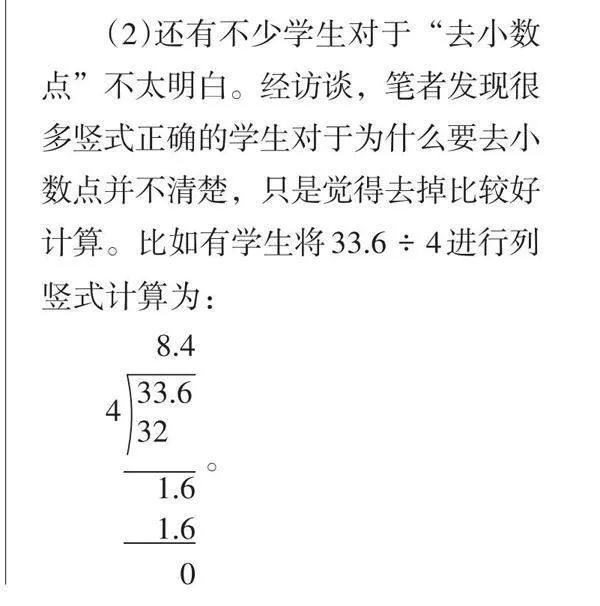

(2)还有不少学生对于“去小数点”不太明白。经访谈,笔者发现很多竖式正确的学生对于为什么要去小数点并不清楚,只是觉得去掉比较好计算。比如有学生将 33.6 ÷ 4 进行列竖式计算为:

师:这种保留小数点的计算方法,为什么在实施计算过程中又去掉了小数点呢?

大部分学生对于这个问题的反馈是“不知道”,笔者趁机提出新的问题:“这种计算方法对不对?将小数点放在竖式里面进行计算,是否正确?”学生一致认为是可以的。通过交流可见学生对于列竖式时究竟要不要点小数点还不十分确定。

(3) 虽然不少学生根据整数除法法则,能将计算方法迁移到小数除以整数的计算中,但对于两者间的共同点还不清楚。为了帮助学生厘清两者的内在联系,师生呈现出如下对话:

师:本节课你们所计算的小数除法和之前接触过的除法运算,有什么地方是一样的?

生 1:从商的变化规律来看,两者的算法一样,即扩大被除数,将小数转化成整数进行运算,简而言之就是将小数除法运算转化为整数除法运算。

生 2:计算步骤是一样的,都从高位开始,当除完出现余数时,就与下一位数合在一起继续计算。

师:为什么两者的运算规则与步骤一样呢?

(学生沉默)

从这个角度来分析,学生对算法算理的理解程度还不够,笔者借助 SOLO 分类理论,将学生对“小数除以整数”的算理理解水平分成五个层次:①水平 0,不会解题;②水平 1,可借助已有的认知经验分析并换算单位,可完整表达思路;③水平 2,可在原有的生活经验基础上形成解题方法,通过多种途径与方法获得结论,并能完整表明计算过程;④水平 3,可建立方法关联,对自己或同伴所提出的不同方法进行思考,获得关联性结构;⑤水平 4,能自主抽象算理算法,明确知识的内在联系。

通过对学生实际认知水平的分析,发现达到水平 4的学生仅占总人数的 11.5%,可见大部分学生的认知水平并不高。

二、对于前测的思考

结合前测分析与访谈情况,笔者认为小数除法的竖式计算教学,不能只关注程序性操作方面,还要注重借助多种活动带领学生从数学本质的角度理解竖式每一步的意义,感知各个步骤都是在记录计数单位的等分过程。因此,结合前测情况,笔者提出几点建议与思考。

1.关注学生的认知经验

建构主义理论指出:“任何学习都是在已有的认知经验基础上进行的。”从本节课前测结论来看,大部分学生在正式授课之前已经掌握了列竖式计算的基本方法,会列竖式,但对于其中每一步所表达的实际意义不理解。结合学生的生活经验与原有的认知结构,教师可创设丰富的教学情境,引导学生感知“分”是一个怎样的过程,这对帮助学生更好地理解计数单位具有重要意义。

比如借助学生所熟悉的“元、角、分”来创设情境,让学生在列式、计算、转化中体验“分钱”的乐趣,即将剩下的1元钱分成10角钱等。随着单位与式子的转化,学生不仅能感知操作、算式与数学语言 的 魅 力 , 还 能 进 一 步 提 高 对“分”的认识,提升对“分”的理解。

2.关联方法,优化思维

每一个数学知识就是数学学科这张大网中的节点,没有一个知识是独立存在的,每一个知识都存在上下关联的内容。这里所提到的“关联”,就是揭开表象、展示知识本质的过程。学生在本节课之前已经接触过多种算法解决实际问题的情况,在教学时教师可以引导学生加强方法关联,让学生感知知识本质。通过关联方法构建良好的知识结构,不仅能深化学生对授课内容的理解,还能进一步夯实学生的知识结构,为发展学力奠定基础。

3.归纳方法,感悟本质

通过与学生沟通,笔者发现学生不理解竖式计算过程中的“将数落下来,继续除”这一步骤。显然这是一个典型的程序性操作过程,很少有学生去探索其中所蕴含的实际意义。想要帮助学生突破这一认知障碍,笔者认为可引导学生从基本方法出发,对原理进行总结,具体可从三个方面着手:一是转化法,借助活动引导学生对除不尽余数情况进行深刻理解,让学生感知将余数转化为更小的计数单位之后继续除的策略;二是合并法,将“余数”转化成小的计数单位,通过计数单位的合并实施解题,值得注意的是用来合并的两个单位必须一致;三是等分法。学生一旦亲历算理算法的形成与发展过程,则能从真正意义上理解数学,获得学习方法与解题能力的迁移。

总之,“前测分析”的方法研究值得每一位教师关注,它不仅是教学设计的重要依据,还是帮助学生厘清知识脉络,形成结构化思维的基础,是发展学生数学核心素养的重要途径。