谎言,是最“真”的话

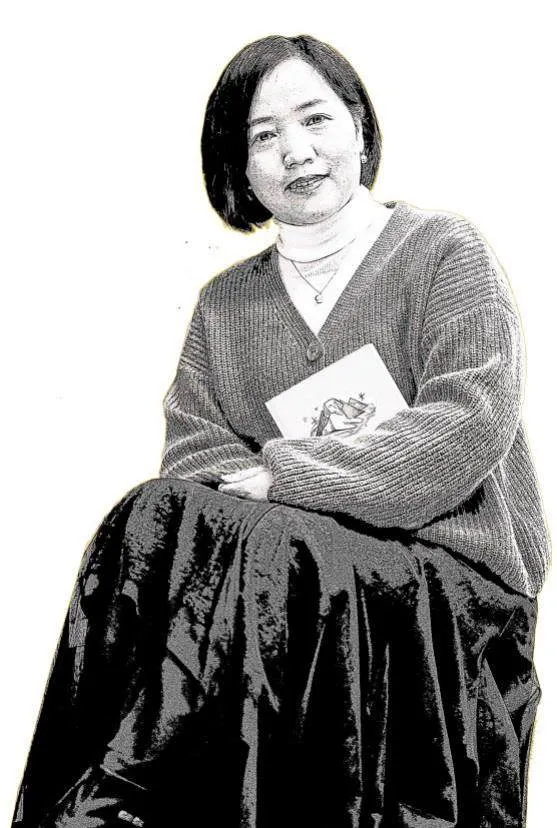

陶春芳

国家二级心理咨询师,先后被评为无锡市、江苏省教育系统巾帼标兵、全国特别有成效的优秀班主任、无锡市德育带头人、无锡市妇联家庭教育指导督导老师、江苏省网校家庭教育心理咨询师。获得个体沙盘东方研究院沙盘心理咨询师资格证,全国团体沙盘授权讲课教师(河南省除外),全国个体沙盘和团体沙盘心理技术授证高级讲师,全国职业人才中心高级精神分析师,无锡意象对话心理技术唯一准珍珠咨询师,NGH国际催眠师,心理卡牌分析师,萨提亚模式家庭系统心理咨询师。

【个案情况】

故事的讲述者是学生妈妈,孩子名叫珍珍,读七年级。从珍珍小时候开始,珍珍妈妈就特别强调不允许孩子撒谎,可青春期了,孩子却越来越爱撒谎,无论有没有必要,她都对身边的人撒谎。妈妈觉得自己已经很注意教育孩子不要撒谎了,因此很挫败,来学校心理咨询室求助老师。

【故事实录】

珍珍妈妈和我分享了珍珍从小到大的一系列撒谎行为。

片段一:

我女儿小时候不喜欢刷牙,也不喜欢洗头,但总骗我说刷过洗过了,三岁就会撒谎,为此我还揍过她。当时我跟同事讨教这个问题,同事也说:“这么小就撒谎,长大了谁能相信她!”其实,我知道,刷牙洗头是小事,但当时还是很介意撒谎,因为我最讨厌撒谎的人。小时候,我爸就经常跟我妈撒谎,导致很大矛盾,彼此不信任。因此,我自己从小到大都特别注意,从来不说假话。

片段二:

珍珍小时候很乖巧,很多事都会按我的要求做。我也事无巨细,生活上很负责也很关心孩子。一年级时,有一次我回家发现珍珍新买的衣服上都是汤汁,脏得很。问她怎么回事,她随口扯谎:“同桌默写不认真,老师罚站,所以估计心情不好欺负我,故意撞我的胳膊,汤才洒到了我的身上。”我担心珍珍被同学欺负,一问老师,结果老师反馈说是珍珍自己不小心把汤弄在身上的。后来我和珍珍对质,珍珍就语塞,最后急了还反咬我一口: “你一直管我管得那么紧,饭不能掉桌上,汤不能洒,导致我每次吃饭拿汤都紧张得要死!我要告诉你我不小心弄洒的,你又得批评我毛手毛脚!” 我也很委屈,要是珍珍跟我说实话,我其实也不会骂她啊!。

片段三:

现在珍珍是这样,即使犯的不是什么大错,但就不说真话,总想用谎话糊弄我。躲在房间玩手机,撒谎说在上网课,其实我也知道;周一早上不想去学校,撒谎说肚子痛请假在家;想要零花钱,我从来不抠门,但她就不明着问我要,上次还撒谎说学校要交辅导资料费。如果我识破了,她就会一脸无辜地看着我,夸张地说:“我没有撒谎,你为什么就是不相信我!”我真是既生气又焦虑,我花了那么多时间教育她不要撒谎,结果成了谎话连篇的孩子。

后来我找珍珍聊了聊,她反馈,现在一听到妈妈说自己撒谎就烦不胜烦。珍珍说其实自己早就不记得小时候的事了,但是妈妈会翻出来讲。一开始珍珍也只是偶尔撒谎,但都有原因,因为有时候不撒谎会有更大的麻烦。后来,珍珍即使说真话妈妈都怀疑,心想,反正总是被认为是撒谎的孩子,已经都这样了,那就撒给妈妈看好了。珍珍现在懒得理妈妈,也不觉得对妈妈撒谎有啥不妥。

【心理词条:投射性认同】

我们先来复习一下投射这一防御机制。可以说,珍珍妈妈对撒谎有非常高的“鉴赏力”,因为早年的经历,珍珍妈妈心里一直对撒谎有心结,于是就对女儿身上呈现出的类似撒谎的东西特别敏感,甚至过度监控。珍珍妈妈从孩子三岁开始,就已经关注孩子生活中偶发的撒谎行为,内部精神压力转移到珍珍身上。珍珍妈妈没有意识到自己对撒谎过度较真,并在长期的亲子互动中大量投射了对撒谎的担心。妈妈心中越是担心珍珍会撒谎,越关注撒谎,就会越纠缠于撒谎这个点,看不见孩子背后的需要。夸张一点说,珍珍妈妈仿佛手里拿着一把充满恐惧的锤子寻找着疑似撒谎的钉子。过量超标的投射,导致珍珍妈妈管教珍珍撒谎行为时情感浓度过高,“毒”到了孩子,同时妈妈也看不见孩子撒谎背后真实的情感。

在理解投射这一防御机制的基础上,我们进一步讲讲更深邃复杂的投射性认同心理防御机制。防御机制一般发生在一个人的内心,比如说前面讲的投射,如我投射性认为某人是懦夫,这跟某人其实没关系,是因为我自己不愿意看到自己胆怯的那一面,所以才把它投射到某人身上。我这样投射之后,某人可能都不知道,这个投射只是放在我的内心,只是会无意识影响人际关系。而投射性认同是发生在两个人之间的防御机制,也就是说他需要另外一个人的配合,这是现代精神分析客体关系理论中的核心概念之一,由梅兰妮·克莱因提出。刚开始,克莱因用一段仅仅约300字的文字描述投射性认同心理防御机制,但产生了惊人的效果,有人把投射性认同在心理学的地位等同于哥白尼的地心学说在天文学中的地位或者达尔文的进化论在生物学领域的地位,可以想象,它的地位是多么高。

我们先看看投射性认同具体是什么意思。假设两个人A和B,投射性认同在这两个人之间的关系可以分成以下三步。

第一步:投射。A把分裂出的自己的一部分内心想法(坏的,或者理想的部分)投射到B的身上,并设法从内部控制B。

第二步:诱导限定。A投射的内容诱导B以限定的方式做出反应。当事人竭力让接收者(投射性幻想的对象)采取与他所幻想担心一致的行为。

第三步:B做出反应。B在A的诱导下,不知不觉做出某种反应。接收者对投射者的“竭力”诱导行为采取反应,这时,接收者有可能发生与当事人所幻想的一样的行为,从而陷入当事者的圈套。

比如珍珍妈妈投射性地担心珍珍撒谎成性,并不断地表达不信任和怀疑。在妈妈无意识的重复诱导和攻击下,珍珍最终觉得无力和失望,怎么辩解都没有用,最后就逐渐放弃挣扎,演变成妈妈内心恐惧的样子。珍珍的限定感受会是:反正我怎么做,在妈妈眼里都是个爱撒谎的孩子,妈妈的投射是如此强烈偏执,不如省去辩驳,直接变成妈妈所担心的样子,认同妈妈。这正好符合珍珍妈妈未自我觉察到的内在恐惧,于是恐惧变成了现实。类似这样的情况在亲子关系中一直在上演,妈妈越是担心孩子写作业磨蹭,越会养出一个写作业磨蹭的孩子,越焦虑孩子像爸爸一样懦弱胆小,并反复警告提醒孩子不要懦弱,孩子越容易变得懦弱胆小。

我们再具体一点说,在孩子撒谎时,不同家长对这个行为会有不同的投射,如果投射说谎是为了逃避责任,那么结论会是:孩子是一个坏孩子,孩子不负责任。其实是家长对说谎这个行为投射了一个不负责任在里面。作为一个孩子,他老是被家长投射说谎行为是恶意的,孩子一直被批评被指责,那么就会逐渐内化家长的想法,感觉到自己确实是一个不负责任的人,是一个很糟糕的坏人。于是孩子通过这样的投射性认同,就真的觉得自己很糟糕,是一个爱说谎的坏孩子。这样的家长作为重要客体,老挑剔孩子,对孩子的说谎行为进行道德审判,因为孩子的灵魂很脆弱柔软,核心人格和内在还不足以反对家长,那么孩子可能会因为被家长定性成一个撒谎糟糕的人而真的认为自己很糟糕。

但如果家长在孩子撒谎时换一个想法,换一个投射会怎么样呢?假如家长面对撒谎时这样想:呀,我的孩子还挺灵活的,知道在有些事情上不能完全说真话,要戴着面具。家长此时就会认为孩子是一个聪明的、灵活的、会根据实际情况表达的孩子。这个孩子长期听到家长这样表达,就会觉得自己还挺好的,是一个很聪明很灵活的人,这里也产生了一个投射性认同,它就是好的投射性认同。当然,我并不是鼓励家长表扬撒谎的孩子,而是具体问题具体分析。有时候孩子说谎是一个特别有情商照顾对方情绪情感的方式,有时候,孩子是想通过撒谎保护自己,有时候是为了炫耀,满足某种心理需求。说谎意味着孩子有了更高阶的思考能力,我们要做的,不是指责和否定孩子,而是提出方法,让孩子逐渐明白如何面对现实和愿望。所以,多关注撒谎背后孩子的需要和感受,这样的深入沟通才是最重要的。

投射性认同是最早被克莱因用来描述婴儿与母亲之间相互作用的一种方式,也是一种原始的防御机制。投射性认同是一个极其复杂的概念,很难理解。有个识别投射性认同的绝招就是:在某一段比较深入的关系中,如果你总是有一种被控制感,不得不做你不愿意做的事情,这可能很大程度上表明你正处于投射性认同状态。因此,投射性认同是一种在两个人之间制造得非常深的纠缠关系的防御机制,涉及人际关系中的控制和反控制。一个足够健康的独立个体,一般不会对周围的环境有太多控制,并用如此原始的防御机制来控制关系。从心理发育的角度来说,如果一个人频繁使用这个模式,一般是有人格障碍问题。

【案例总结】

珍珍妈妈总是在老师面前抱怨珍珍辜负了自己,让她失望。但是有时候,我们总是把指责指向孩子,却不知道家长和老师也应该学习,明白这样的一个防御机制,就能看到很多亲子关系中的纠缠。有时候,教师如果能明白这些原理,就可以跟家长好好地解析,一步步讲解。当教师有能力看见更深的心理互动规律,看见养育教育关系中的双向互动,其实就非常容易指导家长或孩子从这个圈套里解放出来。

案例中,珍珍非常弱小,也没有觉察能力去规避投射性认同。所以,教师需要有一定的干预能力。扩展一点讲,作为教师,在另外一个层面,在接收投射方这个层面时,也需要知道如何来解这个扣子,如果有人逼迫我们卷入跟他的投射性认同的关系中,那该怎么办呢?

识别模式:投射性的识别可能是微妙的,它经常涉及无意识的动态,但经常有迹象表明它正在发生。这些可能包括其他人指责你,或者把你没有感觉到或想到的情绪或想法归咎于你,或者其他人变得过分挑剔或苛刻。当有人投射到你身上时,你很容易产生防御或反应,但保持冷静和沉着能帮助你更好地理解正在发生的事情,并以更有建设性的方式做出回应。与其防御或试图反驳他人的预测,不如倾听,深入了解他们的想法。提出问题并找机会澄清,以便更好地理解他们内心深处的观点。

设定界限:当有人投射到我们身上时,识别自己在这种情况下的感受和情绪后,如果对方的计划让我们难以控制,那么就有必要设定界限来保护自己的情感健康。这可能包括建立明确的沟通,告诉他们什么是可以接受的,什么是不可接受的,甚至在必要时结束这段关系。

寻求支持:自我层面要提醒自己脚踏实地,避免被别人的想法牵着走。处理投射性认同可能具有挑战性,从朋友、家人或心理健康专家那里寻求支持是可行的。

总的来说,对于接收者,识别、防御和处理投射性识别需要意识、情商和良好的沟通技巧。其实就是理解和觉察这种模式,然后我们就可以做出选择:你投你的,但我可以不认同你。不跟别人认同,破除这种自动反应,我们就可以摆脱控制。而对于投射者,也需要有回观自己的能力。

【真情提醒】

0~6岁是“带魔法的想法”时期,是游戏的时期。孩子撒谎其实是聪明的表现,一般来说,孩子会在2~3岁之间出现第一次“说谎”。很多时候,当孩子很想要一个东西时,说谎可以帮助他在想象和现实世界中搭建一座桥梁。

6~12岁,儿童体验到谎言的力量,同时也意识到自己说的不是事实。成人要对孩子的谎言保持警觉,因为谎言,尤其是不断重复的谎言背后,可能隐藏着一种精神困扰。

孩子撒谎并不可怕,皮亚杰曾说,撒谎是一种成长的自然倾向,是一种自发的、普遍的现象,是孩子自我中心思维的组成部分。美国儿童精神科医生丹尼尔·巴伊认为,孩子撒谎,是成长进程中的一部分。通过谎言,孩子对自己与大人之间的关系进行实验。美国心理学家费尔德曼认为,谎言有不同层次之分,说谎也有不同的动机,比如为了讨别人欢心,让人家感觉好一点,这是为了照顾对方的感受,也有孩子撒谎是为了夸耀自己和装派头,满足特定的心理需要,还有孩子是为了逃避责罚,自我保护而撒谎。对于孩子来说,撒谎是一种能力,是要在他已经形成相当健全的人格之后才具备的能力。

谎言,还是最“真”的话,我指的是谎言会出现在孩子的愿望世界里。撒谎也是孩子的一种特别的表达方式,最“真”的“真话”,因为每句谎话背后,孩子都是有诉求的,诉求是心灵最深处最真的需要。家长过度教育“不要撒谎”的同时,如果让孩子们更好地听见“这个教育”,其实家长要先听懂孩子的声音。可是我们真的去倾听了吗?真的想过努力穿透谎言去看孩子的真实需求了吗?事实上,很多家长对孩子说谎忧心忡忡。在相关调查中,中国的父母都说孩子撒谎是一件糟糕的事情,担心孩子的品质受到了污染。但大部分成年人往往不明白孩子为什么说谎,只觉得孩子辜负、背叛了自己的教育,于是暴跳如雷。于是,孩子受到惩罚和训斥,但在孩子的角度,有时候真觉得自己没做错什么,在成年人和孩子之间就出现了“语言的混乱”和一系列冲突。首先,成年人没有明确地告诉孩子,他知道他为什么说谎,比如“我知道你在说谎,因为你想让我高兴”;其次,成年人没有向孩子解释为什么要惩罚他,忽略了孩子谎言背后的良苦用心。有时候孩子说谎,是父母引起的,有些父母会诱发孩子说谎。孩子如果担心什么事情父母特别介意,就会焦虑不安、说谎。有些孩子不说谎,是因为他们对自己跟父母的关系很有信心。而那些总在说谎的孩子,他们的家庭成员关系往往失衡,甚至有操纵和被操纵的关系存在。要让孩子学会区分正确和错误,就必须先建立起大人和孩子之间的一种“真正的”关系:要尊重事实,也要承认孩子的感受。如果撒谎没有在家长老师的脑海里被定义为洪水猛兽,那么我们可能会注意到孩子们正在用撒谎发出一个真实的声音:“我想要一个东西,我不敢告诉你们,但是我又真的好喜欢。”家长、老师,让我们也尝试去倾听谎言背后孩子们的纠结、委屈和无奈。

让我们看到谎言背后孩子们最真的需要。(文中学生均为化名)

责任编辑 刘玉琴