湖南河湖沿岸育人资源数字化应用的探索与实践

摘要:为了充分利用湖南省内丰富的河流水系资源和沿岸的育人资源,更有效地在高校开展思政教育和水利人才的培育,对湖南省河湖沿岸育人资源进行了挖掘收集,整理划分为自然生态类、水利工程类、文化场馆类、名人故居类、古迹遗址类5个资源类型;并通过专业教育、思想教育、文化教育、实践教育、劳动教育、艺术教育等教育方式开展了一系列活动,融入高校爱国主义教育。分析了湖南河湖沿岸育人资源挖掘与弘扬的意义和现状,指出其应用举措应该从数字化基础设施保障、推进数字化平台建设、提升教师队伍能力水平三方面着手,挖掘好、弘扬好、利用好这些育人文化资源有利于我省水文化的传承和发扬,推动水利人才的思政教育内涵式发展。

关键词:湖南河湖;育人资源;思政教育

引言

近年来,我国越来越重视推进教育数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。教育数字化是基于数字中国建设快速推进的基础上,在教育领域提出的改革新理念、新思路,是推进教育信息化、智能化发展的新举措。与时俱进地重塑教育人才培养新生态,加强人才培养的数字化能力培养,是适应教育数字化发展转型的需要,更是促进学生自身成长、培养终身学习意识的必然选择,作为教育数字化的参与者、推动者和受益者,学校要尽可能地多为学生提供数字化的学习资源,促进数字化转型从技术层面向人才培养层面的落地,建立起适应未来教育数字化的价值走向。

湖南省地处长江中下游,北拥洞庭湖,南绕湘资沅澧四水,河湖众多,5㎞以上的河流有5341条,总长度约8.5万㎞,水面面积常年在1㎞²以上的湖泊156个,由长江流域和珠江流域组成,构成“两江一湖四水”的总体格局。湖南河湖沿岸育人资源众多,从河湖故事到水利改革发展成就,各种纪念馆、陈列馆以及水库工程等遍布沿岸,见证了峥嵘岁月和历史荣光。这些河流和湖泊不仅为当地居民提供了生活和生产用水,还承载着丰富的历史文化底蕴。学校作为教育的主阵地,也非常重视学生的学习教育,教师应着力讲革命的故事、英雄的故事,厚植爱国、爱社会主义的情感,让红色基因、革命薪火代代传承[1]。河湖沿岸的风景、民俗、历史遗迹等都是极具价值的育人资源。为提升文化自觉,加强文化自信,贯彻落实“守护一江碧水”的绿色发展理念,积极探寻整合湖南河湖沿岸育人文化资源,将挖掘出的育人资源充分运用到理论学习、教育教学、实践活动、师德师风建设、品牌塑造、校园环境建设、社会培训等诸多领域,彰显以“水”育人的特色,丰富了育人体系,提高了学校育人水平、教师队伍建设水平以及社会服务水平。

一、湖南河湖沿岸育人资源梳理

育人资源是指涵盖一切具有教育价值之要素。育人,即教育、培养,包括德、智、体、美、劳5个方面的内容,目的是使教育对象能全方面地发展。资源,即一切可被人类开发和利用的物质、文化的总称,从资源分布来看,包括自然资源和社会资源两类。在教育领域,育人资源是支持学生学习和发展的重要元素,它们可以是物质的,也可以是非物质的;可以是自然的,也可以是人为的;可以是历史的,也可以是现代的,能够满足受教育者德、智、体、美、劳等全面发展的客观条件和可利用的教育资源。

湖南河湖沿岸育人资源十分丰富,主要以水域(水体)或水利工程为依托,具有一定规模和质量的风景资源与环境条件,可以开展自然观光、科学研究、历史文化、教育教学、社会实践等活动的区域或条件,包括自然教育、文化教育、专业教育、艺术教育、实践教育、劳动教育等方面的资源。

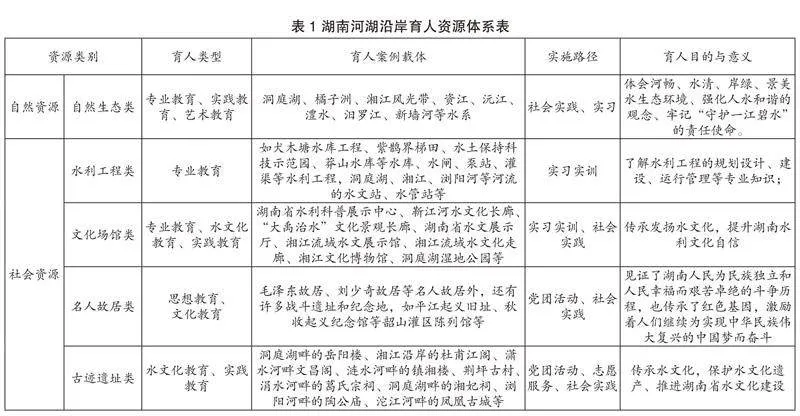

综合湖南省河湖水系自然生态、人文历史等资源现状,结合教育教学手段、适合开展的教育活动形式等因素,将湖南河湖沿岸育人资源搜集整理,分类整合如表1所示。

二、湖南河湖沿岸育人资源的数字化应用举措

数字化技术的应用,使湖南河湖沿岸的育人资源得以数字化呈现,通过在线平台、VR等虚拟现实技术重现实体场景,让学生身临其境地感受河湖文化和湖湘文化的魅力;通过水利终身学习平台等在线教育资源平台,实现资源共享,打破地域限制,让更多人共享优质教育资源。湖南河湖沿岸育人资源的数字化应用举措主要有以下3个方面:

(一)推进育人资源数字化基础设施建设,为教学提供信息化保障条件

教学设施不足会导致教育资源使用不均,必须强化推进育人资源教学智能化基础设施建设,为网络信息技术赋能教育教学提供运行空间。湖南水利水电职业技术学院高度重视教育信息化建设,搭建了智慧化的统一信息服务平台,以实际行动响应国家“数字校园”建设,推动教育信息化改革。依托学银在线、大学MOOC等平台,建立了服务终身的教育教学资源;构建智慧化教学模式,开展信息化教育教学改革与研究,助推了学校教育教学高质量发展;通过推进“1中心+2平台+N系统”的融合共享,推行信息化全过程质量管理应用,强化了学校信息管理服务水平,覆盖到了育人全过程、各环节。

(二)推进育人资源数字化平台建设,为育人资源教学提供有利的共享机制

新时代讲好中国故事,必须用好图像时代各种平台,既包括微博、微信、新闻客户端、各类直播应用以及小程序等[2]。例如,湖南水利水电职业技术学院建设了高水平专业群、教学资源库、依托教育部认定的水利科学协同创新中心作为专业群建设平台,并通过网络平台的展示与分享,推动了湖南河湖沿岸育人资源在更大范围内的宣传共享,助力共享机制的建设。通过将红色文化、优秀传统文化、行业文化深度融合,涵养学生的家国情怀,培育学生的“红心”“净心”“匠心”,使之成为“政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正、素质高”的德、智、体、美、劳全面发展的优秀人才[3]。

湖南水利水电职院积极开展挖掘湖南河湖育人资源,建设湖南水情数字博物馆,该馆可供全国水利职业院校师生、中小学生及社会大众使用,主要功能体现在保护水利行业历史遗产、传播水利科技知识、弘扬水文化,可向广大师生及社会大众展示水利行业的发展历程、建设成效、发展前景、典型工作岗位及工作场景,普及水状况、水政策、水法规、水常识,传播水文化,弘扬水利精神,促进全社会对水利行业和水利工作的了解,主要分为水利行业历史馆区、水利行业产品馆区、水利行业企业馆区等几大馆区。

通过线下与线上教学资源相结合,将线下湖南水情馆馆内资源通过数字化技术,迁移到网络,实现了实体场馆与虚拟场馆育人相结合,为学生们提供了一个全面、立体、高效的学习环境。在实体场馆利用方面,学校积极组织学生参观湖南水情馆,让学生们直观地了解水资源的珍贵和水患的危害,通过现场观摩、实地考察等方式,学生们深入了解了湖南省地形地貌、水系脉络、水利工程的分布、水文站位置、大型灌区的布置、洞庭湖与长江的水系关系、洞庭湖的生态、节水净水流程等知识。在虚拟场馆中,学校搭建了丰富的线上教育资源,包括流域科普知识、水资源管理、水利工程设计等岗位互动体验游戏、水利类企事业单位介绍、中国和湖南省的水利之最、中华水文化等内容,让学生们在课堂之外,随时随地都能进行自主学习,不仅校内学生受益,更面向全国科普水利教育,不仅拓宽了学生的学习渠道,提高了教育教学质量,还培养了学生们的求知精神和职业荣誉感。线上虚拟博物馆能够突破时间和空间限制,不受多类因素干扰。线上与线下互动融合,已成为未来学校开展教育教学的发展方向。将湖南河湖育人资源转化为学校教育教学资源,正是将河湖场馆“用”起来,让河湖文化“活”起来,弥补了传统课程教学的局限性。

(三)提升教师队伍建设,为育人资源教学提供最得力的师资力量

实现河湖沿岸育人资源教学改革创新,教师队伍建设是第一位的。教师是育人资源的发现、整合、制作和分享的主要参与人,有必要加强教师对智慧教学工具、平台的操作与使用技能。湖南水利水电职业技术学院积极重视和规范师德师风建设,整体推动“三全”育人。定期开展教职工技能培训体系和讲座学习,加强双师型教师建设,引进高精尖人才,鼓励教师以赛促教、以学促教,不断提升师资力量和育人水平。

三、湖南河湖沿岸育人资源数字化的重要意义

(一)创新教学模式,提升学习兴趣

传统的教育模式往往受限于时间、空间和资源等因素,数字化技术能够突破这些限制,为教育带来灵活、高效和个性化的教学方式。湖南河湖沿岸育人资源的数字化应用将丰富的河湖文化、自然景观和历史故事等融入教学中,学生可以通过数字化平台随时随地进行学习,丰富学习视野,拓宽知识面,提升综合素质,激发学生的学习兴趣和动力,提高教学效果和学习质量。

(二)增强学生综合素质,缩小地域教育差距

数字化技术的应用有助于缩小城乡教育差距,促进教育公平。通过在线教育资源平台的共享,城乡学生都能够接触到同样优质的线上教育资源,有助于提升农村和偏远地区学生对水利专业的理解,促进公众对水利行业的认知,增强学习者对水文化和水历史的了解。

(三)形成育人数字化资源,推动地方文化传承

湖南河湖沿岸育人资源的数字化应用有助于保护和传承地方文化。通过数字化手段对河湖文化进行记录、整理、传播和线上互动,可以让更多人了解和认识湖南的河湖文化,增强文化自信。同时,数字化应用也能够为地方文化的创新和发展提供新的思路和手段,推动文化产业的繁荣和发展。

结语

湖南河湖沿岸育人资源的数字化应用是数字化赋能课程教学改革的一个缩影,它展示了数字化技术在教育领域的巨大潜力和广阔前景,湖南河湖蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵,是水利教育重要的育人资源,将湖南河湖沿岸的育人资源文化资源汇编成册、制作成教学案例、宣传海报、微课等数字资源,并通过在线学习平台、湖南省水情教育馆、湖南水情数字博物馆等载体进行传播,对培养学生社会主义核心价值观,落实思政课立德树人根本任务有积极的促进作用。

本文系湖南省水利科技项目《湖南河湖沿岸育人资源挖掘与应用研究》(项目编号:XSKJ2023059-51)的研究成果。

参考文献:

[1]庞敬文,赵琳.大数据下数字化学习环境的变革与趋势[J].中国信息技术教育,2015,(20):86-90.

[2]邓飞,张华金,谢费斯.新媒体时代下思政课教学图像化方式探索——以讲好中国故事为视角[J].海南广播电视大学学报,2021,22(01):104-108.

[3]李芳.构建“红心”“净心”“匠心”深度融合的校园文化体系——以湖南水利水电职业技术学院为例[J].产业与科技论坛,2023,22(20):233-234.

(责任编辑:豆瑞超)