互联网+背景下中职“计算机应用基础”课程混合式教学设计

摘要:基于“互联网+”背景下,线上教育的发展愈发迅速,越来越多的教学改革创新选择线上线下混合教学的方式。在中职学校为了培养学生的信息素养与创新意识,《计算机应用基础》课程成了绝大部分学校的必修课。本文探讨了互联网+背景下中职“计算机应用基础”课程的混合式教学设计。在分析互联网+时代混合式教学改革创新的基础上,本文提出了将线上学习与线下教学相结合的混合式教学策略,旨在提升中职学生的计算机应用能力和信息素养。

关键词:混合式教学;计算机应用基础;中职教育

引言

2018年4月13日我国教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》中正式提出教育信息化要从应用融合发展,向创新融合发展转变,强调要将教育信息化作为教育系统性变革的内生变量。2021年中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》中指出,为了深化教育教学改革其中很重要的一点就是要创新教学模式与方法。从国家出台的各项政策文件可以看出职业教育正逐渐获得广泛关注与重视,新技术为职业教育的信息化发展带来了无限的可能性,各种网络学习资源和平台应运而生,在互联网+背景下,技术与教育的融合就是促进职业教育信息化的关键。要助力这样的融合创新,最基本的就是要落实到教学中去,落实到课堂中去,基于此混合式教学就为中职计算机应用基础课程日常教学注入了新的活力与可能性。

一、互联网+背景下混合式教学模式相关研究

近年来,“互联网+”教育的快速发展使学者们对于混合式教学的研究愈加深入。关于混合式教学概念的研究,在国内的研究开始于20世纪初,该概念由北师大的何克抗教授最早提出,从一开始简单的线上与面授的结合演变到移动技术、线上与面授结合的形式,其关注角度和关注重点也从信息技术演变到以学生为中心[1]。

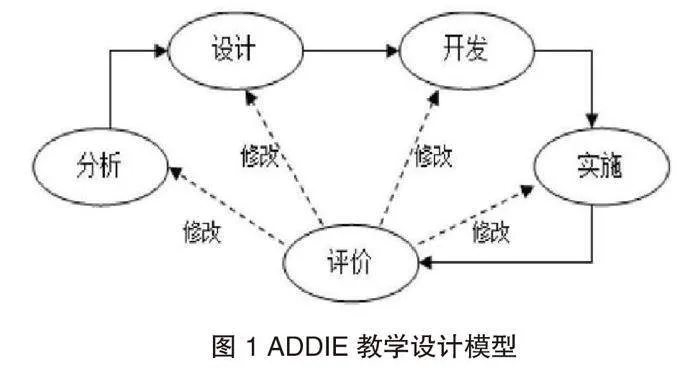

以掌握学习理论、首要教学原理、深度学习理论和主动学习理论为理论基础,构建了ADDIE教学设计模型,见图1。阐释了混合式课程教学设计,并对混合式教学实施过程中课前、课中、课后3个阶段的师生活动进行了深入探讨。他指出,与混合式学习不同的是,混合式教学是从教师的主导地位出发,关注如何帮助学生取得最优化的学习效果,认为混合式教学是指在适当的时间,通过应用适当的媒体技术,提供与适当的学习环境相契合的资源和活动,让适当的学生形成适当的能力,从而取得最优化教学效果的教学方式。在混合式教学中引入翻转课堂的理念,将学生学习的过程分为课前、课堂和课后3部分,重视课堂上混合情境的创设,既强调学生的学习“主体”作用,也强调教师的“主导”作用,通过“混合”为学生带来更优化的学习绩效和最佳的教学质量。此混合式教学模式在实践研究中初步验证了其可操作性和取得了明显的教学效果。认为混合式教学模式体现了“互联网+”的理念,该理念是教育信息化发展的必然趋势,也是教学中运用混合式学习的必然结果。作者讨论了混合式教学模式与方兴未艾的MOOC的关系,最后将混合式教学模式的特征与要求和中职物理教学的实践相结合,构建了一个可操作的混合式教学模式。

目前,国内的混合式教学研究热度呈现不断上升的趋势,应用实践方面的研究增长尤其明显,越来越多的学者致力于混合式教学的探索与研究。在进一步对中职混合式教学相关研究进行分析得出,目前国内针对混合式教学的研究主要分布在3个层次:学科教育教学、应用研究、开发研究。其中以学科教育教学为主,在总体上也呈现出聚焦理论研究到聚焦应用研究的趋势,绝大多数研究的主题围绕教学模式、教学应用以及教学改革来展开,再到具体学科应用中。本文基于混合式教学模式,对中职《计算机应用基础》课程的教学案例进行阐述,通过案例教学提高教学效果[2]。

二、中职“计算机应用基础”课程分析

中职学校普遍开设《计算机应用基础》课程作为各个专业学生的计算机入门课程,本研究选用的教材是由高等教育出版社专为中等职业高中学生而编写的《计算机应用基础》,是中等职业教育课程改革国家规划新教材。通过本课程的学习,学生要理解一些计算机的常用术语和基本概念,要能较熟练地使用Windows操作系统、Office办公软件,要具备对音频、视频、动画等信息进行简单处理的能力。总之,本课程目标在于使学生掌握一定计算机基础知识,具备基本的计算机操作能力,提高学生的综合信息素养。

三、中职“计算机应用基础”课程混合式教学设计

(一)研究对象分析

本研究对教学对象中职学生年龄普遍在15—18岁。他们普遍存在文化基础薄弱的问题,在学习上的挫败感比较强烈,基础差并不代表智力素质差,思维敏捷、动手能力强和适应能力强也是中职生的普遍优势,因此中职老师需要对他们做出正确的引导,在日常的教学中要更多地关注学生,注重教学方法要能提高他们学习兴趣的提高和增强学习自信心。

(二)教学资源准备

教师主要向学生提供课前学习任务卡、课前小测、多媒体课件和课后小测等教学资源。课前学习任务卡指出预习重点,帮助学生在课前进行有目标地自主学习。“课前小测”是教师对所授课程的教学重难点进行分析后,设计5—10道课前测试题,通过学习通平台发布,根据学生平台答题反馈初步掌握学生的自主学习情况,也能辅助教师更好地完成课堂教学内容设计。多媒体课件在课堂上使用,主要是体现本节课的教学流程和呈现主要的教学内容。课后小测通过学习通平台发布,主要是及时检测学生的学习情况以及收集学生对发布的线上资源的评价反馈。

(三)教学过程设计

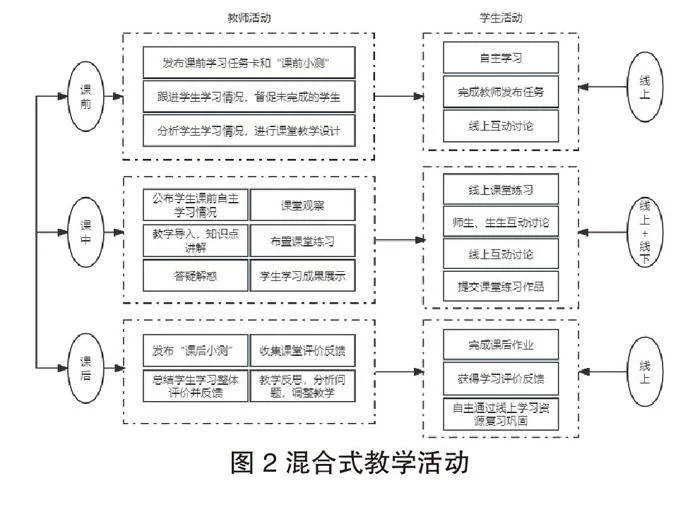

混合式教学按照课前、课中、课后3个阶段依次开展,见图2。

1.课前教学活动。教师课前通过教学目标分析,在学习通平台发布学习任务卡、“课前小测”等学习资源,学生获取线上资源进行自主学习,教师查看学生学习答题情况,并充分利用好线上平台与其进行交流互动,分析他们在自主学习中感到疑难的具体知识点,由此设计课堂教学内容,帮助学生进行知识重难点的突破。

2.课中教学活动。课中采取线上线下教学结合的形式,教师按照教学目标授课,引导学生对课前自主学习中遇到的重难点进行突破,适时在学习通发布课堂练习,师生、生生之间进行疑难问题的互动交流讨论。学生是课堂学习的主体,教师要实时关注学生的练习情况,观察学生们在课堂上的行为表现,做好课堂观察记录。

3.课后教学活动。在线上平台,学生通过教师布置的“课后小测”进行巩固复习,教师向学生收集课堂教学评价,进行教学反思,以调整优化课堂。教师分析学生课后答题情况,总结学生整体学习评价并及时反馈,为学生提供可视化的学习成果,提高学生自主学习能力。教师还可以利用线上平台拓展学生学习资源,指导其进行下一阶段的学习。

四、“计算机应用基础”教学案例

本节选自《计算机应用基础》教材第5章节的知识点“计算数据”,以此为例来进行教学案例设计,主要从教学前期分析、策略制定、反思设计来展开。

(一)教学内容分析

本节课内容为第5章第3节的内容《计算数据》,共两个课时。学生在之前的学习中已经基本掌握了表格的制作和调整方法,对表格有了一定的认识,通过本节课的学习,他们能够进一步掌握表格数据的处理之数据的计算,主要包括函数的应用,平均值的求得、求和及求最大最小值等内容。

(二)教学目标分析

1.知识与技能。(1)懂得横向与纵向求和、求平均值;(2)能够运用常见的函数进行数据计算和解决实际问题。

2.过程与方法。(1)教师在课前通过教学目标分析,对教学内容重难点进行课前小测题目的内容安排,并在学习通平台发布供学生进行自主学习,学生根据学习任务卡自学后完成测试,收集学生的答题情况;(2)教师通过学生的课前学习情况,与学生互动交流后,针对学生错答率高的知识点再次进行课堂教学的设计,并在课中适时发布课堂练习。同时,要集中帮助学生解决重难点的问题,对其提供个性化的指导,学生之间互相讨论合作探究;(3)教师在课后收集学生对混合式教学的反馈评价,发布课后测试题,检验iAHfH1C7QG83sE9QUPhqFg==学生的学习效果。

3.情感态度与价值观。(1)培养学生应用信息技术解决生活实际问题的意识;(2)让学生在学习中获取解决问题的惊喜感,激发他们对计算机知识的求知欲。

4.教学重难点分析。(1)教学重点:计算数据时函数的应用;(2)教学难点:能够自己编辑求和公式,利用AVARAGE、MAX、MIN、SUM函数进行计算。

(三)教学策略制定

本节课通过线上线下结合的方式,引导学生进行计算数据相关知识内容的学习。

1.教学环境准备。本设计的线下课堂在电子极域机房进行,机房教师端除了具备日常教学的软件外,还有投影仪进行一定的多媒体课件呈现任务,学生端安装好了办公软件,供学生课堂操作练习。学生每人都准备一台智能手机,下载有学习通软件,学习通为学生提供自主学习平台及交流空间。

2.教学资源。教师主要向学生提供课前学习任务卡、课前小测、多媒体课件和课后小测等教学资源。(1)课前学习任务卡:指出预习重点,辅助学生在课前进行有目标地自主学习,见图3;(2)课前小测:对所授课程的教学重难点进行分析后,设计5—10道课前测试题,通过学习通平台发布,根据学生平台答题情况初步掌握学生的自主学习情况,同时也能辅助教师更好地完成课堂教学内容设计;(3)多媒体课件:课件在课堂上使用,主要是体现本节课的教学流程和呈现主要的教学内容;(4)课后小测:通过学习通平台发布,及时检测学生的学习效果以及收集学生对教学过程的评价反馈。

3.教学组织与方法。(1)教学方法:讲授法、讨论法、课前自主学习法、任务驱动法、直观演示法。(2)教学组织:班级授课为主,个别教学为辅,教师根据学生课堂上具体的学习情况来对其提供帮助。

4.教学评价设计。本次课程采用诊断性评价、形成性评价、总结性评价相结合的形式,其中形成性评价可以在教学进行中对学生学习情况实时监控,以此来对后续的教学作出优化调整,通过学习通后台数据对其自主学习进行评价分析,通过课堂观察和学生自评来完善整个教学过程的评价。

五、课程实践效果与评估

计算机应用基础课程的案例实施,是遵循设计好的教学方案,逐步推进线上线下教学的融合。在混合式教学的课前、课中、课后3个环节,以案例任务为主导,对实践效果进行分析和评估。

(一)课前线上学习,培养了学生的自主学习能力

线上学习,以其打破空间、时间等限制的优势,为学生提供了一个良好的学习空间,使他们能在教师的指导下,自主规划自己的学习进度,有效地培养了他们的自主学习能力。从教学实施过程而言,教师在课前给学生发放学习任务卡的方式,为学生的自主学习提供了针对性的辅助,学生通过提前预习和完成课前测试的形式,也让他们对自己的学习效果有了及时的了解,帮助他们调整学习策略,以适应下一个阶段的课中学习节奏和要求。

(二)增强了学习监管机制

线上与线下相结合的学习环境,为教师对学生学习的实时监控提供了良好的反馈机制。学习通平台提供数据追踪与分析,及时地为教师展示学生学习进度、测验完成情况、参与互动活跃度等信息,通过与课堂观察相结合,使教师能更全面地掌握学生学习动态。同时,学生也能通过平台数据的及时反馈,对自己的学习情况有更直观地了解。这样的学习监管机制,更有助于教师为学生提供个性化的指导,从而提高教学质量。

(三)优化了线上线下教学设计的衔接

通过教学实施,收集评价反馈,从中提取有价值的信息,不断地调整和优化教学设计,增强了线上与线下教学的连贯性,同时也为教师在下阶段的教学实践提供了宝贵的参考。

结语

经过实践证明,混合式教学给学生的学习效果及学习情感态度都带来了明显的改变,学生对计算机应用基础学习的积极性呈上升趋势。线上线下混合式教学加强了师生、生生合作互动的紧密性,真正以学生为学习的主体,提升了他们的信息技术知识素养,是中职教育中不可或缺的一种教学方式。

参考文献:

[1]李逢庆.混合式教学的理论基础与教学设计[J].现代教育技术,2016,26(09):18-24.

[2]丁蕾.基于“互联网+”的中职物理混合式教学[J].中国电化教育,2016,(03):141-145.

(责任编辑:宋宇静)