课程思政视域下的高中数学概念教学

【摘 要】在高中数学概念教学中,教师可以通过深入挖掘教材中的思政元素、巧设课堂问题,以及全程贯彻思政教育等方法,实现学科教育与课程思政的深度融合。这不仅是提升高中数学课堂教学效果的重要手段,更是落实立德树人根本任务的有效途径。

【关键词】高中数学;对数函数;概念教学;思政素材;课程思政

【中图分类号】G633.6 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2024)23-0067-03

【作者简介】李进,南京市第十三中学(南京,210008)教师,一级教师。

在新时代背景下,课程思政作为一种创新的教育理念和实践模式,正日益受到重视。其核心目标是将思想政治教育的要素有机地融入各门课程的教学中,从而丰富和拓展思政教育的内涵与外延。在高中阶段,作为教育工作的重要组成部分,实施课程思政教育已成为一项重要任务。因此,高中数学教师应在日常教学中积极融入课程思政理念,以落实立德树人根本任务。下面笔者以人教版普通高中数学教材A版必修第一册第四章“对数函数的概念”这一节课的教学为例,谈谈自己的想法和做法。

一、深入挖掘教材,提炼思政元素

1.教材内容分析与思政元素提炼

高中数学教材内容广泛,涉及各个领域的知识,蕴含了丰富的思政教育素材。例如,教材中《计数原理》一章介绍了杨辉三角,《立体几何初步》一章介绍了祖暅原理……杨辉、秦九韶、祖暅等中国古代优秀数学家的故事激发了学生学习的热情,增强了他们的民族自豪感。数学知识在生产生活中有着广泛应用,比如运用概率统计的知识解决实际问题,能够培养学生的公平公正意识。运用函数、数列等知识去分析、解决社会经济等有关的实际问题,能够培养学生的创新思维和实践能力。因此,深入研究教材内容,从数学史、数学文化、数学应用等角度提炼思政元素并将其融入教学中十分有必要。

2.思政元素与数学教学的结合

以高中数学“对数函数的概念”这一节课为例,在本节课的教学设计中,笔者深入挖掘了教材中的思政元素,并巧妙地将其融入教学过程中。在情境引入环节,笔者使用了“中华优秀传统文化”作为爱国主义和辩证唯物主义思想的素材。在概念生成环节,笔者引导学生通过对数函数与指数函数的类比,运用数形结合的思想方法,让学生在实践中体会到“普遍联系”和“对立统一”等辩证唯物主义的思想。通过合理的教学设计,将数学教学与思政教育紧密结合起来,是落实数学课程思政的关键环节。

二、巧设课堂问题,融入思政教育

1.创设问题情境,引导思政思考

教师在设计课堂问题时,必须兼顾问题的启发性和思政教育的渗透性,巧妙融入思政教育元素的同时激发学生的思考兴趣。在“对数函数的概念”这节课中,笔者通过巧妙地设计问题,将思政元素融入课堂教学。在情境引入环节,笔者选取了生活情境和历史情境,提出了“如何推测出土文物或遗址的年代?”等有趣的问题,激发学生对本节课学习的兴趣,更在无形中引导他们领略数学发展背后的人文精神和思想价值,从而深化学生对传统文化的热爱和对祖国的情感。

【情境引入】挖掘思政素材,激发兴趣。

情境1:2021年11月20日晚上8点,央视综合频道播出大型文化节目《中国考古大会》,节目带领观众感受考古魅力的同时,也让观众进一步认识源远流长、S4gfEEMSVp9t96qBPGfbCA==博大精深的中华文明,坚定文化自信。那么,你知道考古学家是如何推测出土文物或遗址年代的吗?

情境2:在前面,我们已经学习了动植物死亡后体内14C的含量y随死亡时间x的衰变规律。残留量y与时间x的函数关系式为y = 0.999879x,x∈[0,+∞),y∈(0,1]。

2.组织课堂讨论,深化思政理解

在新授课环节,笔者通过问题串的方式,逐步引导学生自主抽象概括出对数函数的概念。通过类比指数函数的方法探究对数函数,让学生感受知识之间的联系,培养他们的思维能力、创新能力和合作精神,领悟辩证唯物主义思想。

【合作探究】渗透思政教育,培养能力。

问题:考古学家想利用挖掘出的化石和下面这个函数,推算动植物生活的年代,该如何来操作呢?

y = 0.999879x,x∈[0,+∞) x = log0.999879 y

追问1:上式左边是指数函数(y是x的函数),那么右边x是y的函数吗?依据是什么?

追问2:根据函数的定义,y和x对应的非空数集A,B分别是什么?从集合A到集合B的对应关系是什么?

追问3:对于集合A中任意一个实数y,根据对应关系x = log0.999879 y,在集合B中是否都有唯一的实数x与之对应?

追问4:底数换成其他常数,x还是y的函数吗?

追问5:你能归纳这些函数的一般形式吗?

追问6:一般习惯将字母x作为自变量,y作为函数值,能否将字母x和y对调?对调后还是同一个函数吗?

追问7:类比指数函数,你能给这种新函数起个名字并给出其定义吗?

3.引导数学应用,实现共融提升

与实际生活有关的例题体现了数学在解决现实问题中的重要作用,有助于培养学生的创新思维和实践能力,更能引导学生更好地理解和认识科技与社会的关系,从而增强社会责任感。

【例题精讲】结合实际生活,增强社会责任感。

例1:求下列函数的定义域:

(1)y = log3 x2;

(2)y = loga(4 - x)(a>0,a ≠ 1)。

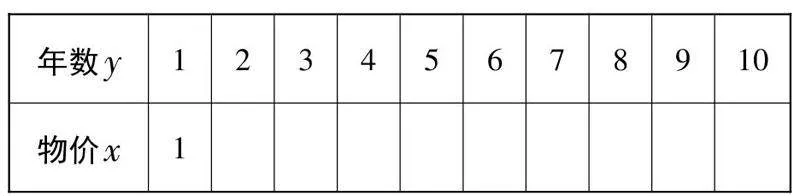

例2:假设某地初始物价为1,每年以5%的增长率递增,经过y年后的物价为x。

(1)该地的物价经过几年后会翻一番?

(2)填写表格,并根据表中的数据,说明该地物价的变化规律。

(学生独立完成,小组合作讨论)

上述例1是使学生通过求函数的定义域加深对对数函数的理解。例2是通过实际生活例子介绍数学在解决社会问题、经济问题中的实际作用,增强学生的社会责任感和国家责任感。

三、全程贯彻思政,持续优化教育

1.思政教育在数学教学中的全程贯穿

课程思政教育的实践不应仅限于数学课堂教学中,而应贯穿教学的全过程。教师应该探索从多个角度、多个环节实现课程思政教育,注重全程思政教育。在课前教学设计环节,教师需善于发现教材和生活中的思政元素,将这些元素与课程内容、教学目标和教学方法紧密结合。在课堂教学中,以学生为中心,鼓励学生主动学习与探究。教师要善于抓住课堂中的各种思政素材,如师生互动、生生互动中学生展现出的观点等,运用教育智慧进行思政教育,推动数学教育与思政教育深度融合。具有思政教育意义的数学作业(包括社会实践活动)设置也是不可或缺的一环,它是思政教育的课后延伸。同时,教师应及时跟踪学生的学习效果,关注学生的心理和思想变化,关心学生的成长。

2.融入思政教育的课后作业

具有思政教育意义的数学作业可以拓展学生的思政视野,提升其实践能力。“对数函数的概念”这一课包含思政性质的课后作业设计如下。

作业1(分享数学故事):本节课情境引入环节中的“考古”是不是十分有趣?请每个学习小组收集一个与数学相关的历史故事或人物故事,并与老师和同学们分享你的收获。

【设计意图】通过收集并分享有趣的数学故事,让学生了解数学家的精神品质,培养学生的爱国情怀,弘扬中华优秀传统文化。

作业2(社区调查与数据分析):本周社团活动将组织同学们进入社区,请利用此次机会,以学习小组为单位,合作收集社区居民垃圾分类、用电用水用气量等与数学相关的数据,并运用数学方法进行统计分析,提出改进建议。

【设计意图】通过有意义的社会实践活动,培养学生的环保意识和社会责任感,体会数学在解决社会问题中的重要作用。

3.持续学习,提升教师思政教育能力

全程贯彻思政教育并持续优化,应是每个教师在教育教学工作中的目标和方向,因此,需要不断提升教师的思政素养和思政教育能力。教师应积极参加涵盖课程思政教育理论、教学方法、案例分析等内容的培训,深入理解思政教育的核心要义。教师还应定期参加教学研讨,分享自己在教学中融入思政教育的措施和心得,分析课程实施过程中的优点与不足,探讨如何更好地将思政教育融入教学中。教师通过提升自身的思政教育能力,不断优化教育环境,能够提高思政教育的质量,为学生的全面发展提供有力支持。

总之,教师要在课前、课中和课后持续投入精力,不断提升自身的思政教育能力,将数学教育与思政教育紧密结合起来,培养出既有数学知识又具备高尚品德的新时代青年。这不仅是提升数学教学效果的重要手段,也是落实立德树人根本任务的有效途径。