基于新文科视域的人力资源管理概论课程改革路径探究

摘要:在新文科视域下,人力资源管理概论课程要注重改革和创新,但传统的教学方法仍存在一些问题。文章分析基于新文科视域的人力资源管理概论课程改革遇到的难题和可行性对策,旨在增强学生的参与感和认同感,提高学生的整体素质,促进人力资源管理概论课程的改革。

关键词:新文科;人力资源管理概论课程;改革路径

目前,国家日益重视人力资源领域,所以人力资源管理概论课程也在管理学的课程结构中占据核心地位。我国大部分高校虽然开设了人力资源管理概论课程,但教学水平不尽如人意。新文科建设为人力资源管理课程提供了更加广阔的发展空间,也给课程的内容、教学方法和课程评估等方面带来了不少挑战。

一、人力资源管理概论课程改革工作中遇到的难题

首先,部分教师采用的教学手段过于单一,只是将自己的思维方式与理论知识灌输给学生,学生只能被动接受并记住理论知识,不能灵活运用于实践。同时,教学内容缺乏系统性,很多教师在课题研究中所累积的知识并不能有效应用于教学中。

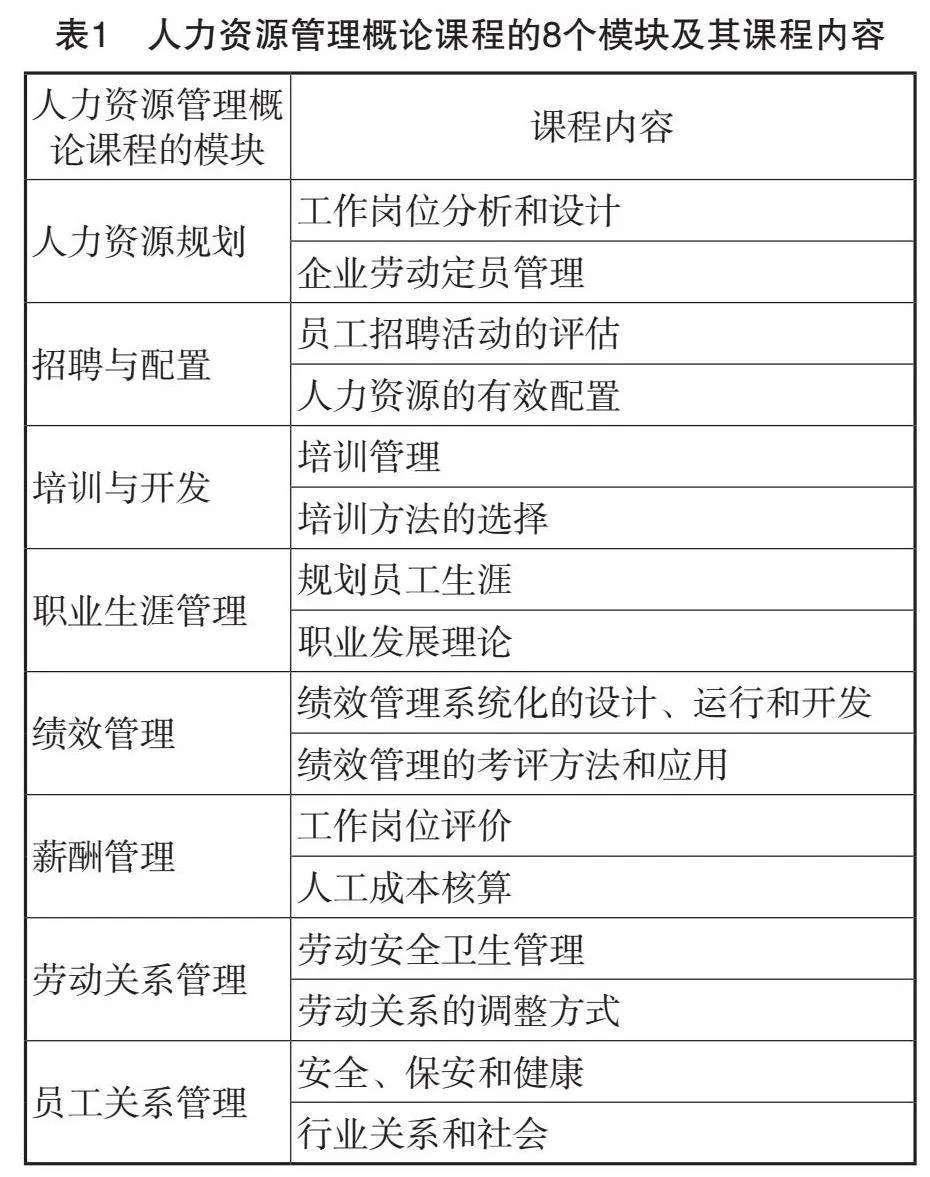

其次,人力资源管理概论课程包含8个模块,如表1所示。各个教学模块是相互独立的,缺乏整合性。大多数的教科书是以8个模块为中心来编写的,而这些模块的独立教学方式破坏了知识结构的完整性。例如,HPT(绩效干预模式)在开发领域的模块中被普遍作为分析培训需求的工具,主要理念是对工作进行分析。然而,在教科书中,这种分析技术和工作之间的关联很少被讨论。

再次,学生自主学习时间少,导致课前和课后的学习效率不高。线上教学主要以任务驱动为导向,师生互动频繁,但缺乏有效的反馈和评价机制。不仅如此,学生线上学习的积极性不高,学习效果并不理想。此外,线上教学与传统课堂教学存在差异,两者在应用上没有达到完美结合。比如,网络教学平台的应用频率较低,学生在课上没有更多的思考和讨论空间,缺乏独立思考、自主探索与合作交流的机会,一旦教师不分配作业,便很少有学生主动进行复习巩固。

最后,课程考核方式过于刻板。在传统考试中,教师只关注学生的考试成绩,很少去关注和研究学生是否真正掌握了所学知识。教师采用“平时成绩+期末成绩”的评估方式,容易让学生养成考前紧急复习的习惯,不利于提高学生对课程的认同感。同时,在课堂教学中,教师与学生之间存在信息不对称的问题,影响了学生的学习效率。

二、基于新文科视域的人力资源管理概论课程改革的各种路径

人力资源管理概论是一门重要的管理课程,该课程的教学重点是怎样创新和优化管理组织中的人力资源,以此落实组织的关键目标和各种使命。与此同时,人力资源管理概论课程能丰富学生的人力资源管理理论知识,提高学生的实践能力,对促进学生的发展具有重要作用。在当前新文科视域下,怎么实现人力资源管理概论课程的改革和创新成为各教育管理人员关注的主要问题。笔者认为,要想实现人力资源管理概论课程的改革和创新,教师需要从课前环节、课中环节、课后环节入手,进一步更新人力资源管理概论课程的教学内容和形式。

(一)课前环节

教师在了解课程知识结构后,要根据培养目标和岗位要求来确定教学侧重点。例如,在了解人力资源管理中的8个模块后,教师可以将8个人力资源管理模块的关键内容作为教学侧重点,让每个学生熟练掌握这些知识。然后,教师要设计课程内容框架及知识点间的关系图,明确各个知识点之间的相互联系。教师可以提出一系列附加的学习目标,这些学习目标涵盖了人力资源管理的研究、人力资源管理三大支柱转型、数字化人力资源的管理等。其中,与传统管理相比,人力资源管理研究有其自身的特点和规律。

教师要设计教学方案,包括设定固定学习部分的学习目标和关键成果,挑选额外的学习目标以及呈现关键成果。教师也要根据学生提出的学习目标与关键结果进行相应的教学设计。在这一过程中,教师需要向学生提供方向性的指导,还需要对每个环节进行评估。

例如,学生决定将人力资源管理三大支柱的转型作为额外目标,教师可以根据不同阶段对学习任务与知识要求的差异,以及学生的能力水平,设计相应的核心技能训练内容,然后为学生呈现备选的关键研究成果,让学生参加人力资源管理三支柱转型的专题比赛等。

(二)课中环节

教师应要求学生整理每个周期的学习记录。学生可以在慕课、学习通等平台上提交学习记录,并提出疑问。这样,教师通过对数据进行分析,了解每个阶段学生的学习效果和存在的问题。这份记录也可以被用作学习成绩的参考标准。对某一单元或课程进行教学设计后,教师可以给学生布置互动作业,增加师生之间、生生之间互动交流的机会,进而提高学生解决问题的能力和课堂教学效率。教师还可以扮演“专家”和“主持人”的双重角色,向学生提供必要的引导。

教师可以通过对作业、成绩等信息的收集和分析,及时了解学生当前存在的困难,对学习计划进行反馈和修正。这样,既能保证成绩评定客观、公正,又能及时了解学生对学习计划的理解程度。在课程结束时,教师负责记录学生在课堂上的表现,并制订一个匿名评价表,让学生评估汇报人达成目标的情况,这是确定最终成绩的关键。

(三)课后环节

高校可以将每个学期的课程目标分解到每个学科单元中,并根据课时安排制订具体的考试方案,然后由任课教师统一组织实施。固定的学习题目是基于教学大纲和学生的学习计划来设计的,高校还可以结合教学实际情况对考试题型及题量进行调整。例如,绩效管理在课程教学中占有一席之地,其中,KPI(关键绩效指标)、OKR(目标与关键成果法)、战略地图、平衡计分卡是绩效管理常用的工具。然而,在学生的学习过程中,KPI和OKR得到了广泛重视,并且相关题目的难度有所提高,战略地图和平衡计分卡的相关题目难度却呈现下降的趋势。为了更好地适应学生的学习计划,教师在教学单元中可以加入额外的学习模块,且根据学生的学习计划定制模块的内容。

教师通过试题分析可知,该题型主要关注学生对学科领域内知识的理解水平,注重对学科知识间相互联系及综合应用的考查,能有效检测出学生的知识结构和思维能力。在人力资源管理的研究领域中,教师可以引入开放式的题目,如“探讨过多的资质与员工工作绩效之间的联系”,以此评估学生对人力资源管理研究前沿知识和研究方法的掌握水平。

例如,教师可以将试卷的分数作为衡量目标达成水平的核心指标,并与其他关键成果的评估相结合,即采用“赋分”制度。赋分是根据学生在一门科目中所得成绩进行的加分,也称为加分制度。赋分作为学生在学习计划中的额外得分,是评价学生课程表现的一个依据。以学生甲和学生乙为例,他们的试卷得分都是85分,而学生甲的额外加分是“薪酬管理撰写得较为专业”,学生乙的额外加分是“撰写了一篇关于薪酬管理的研究论文”。显然,在其他假设条件保持不变的情况下,学生乙的加分会比学生甲多一点,所以学生乙的总分zuwrEHtNCGHFIZyHk4l9jxD1ue8eGnPoCgIFfe2ol28=会稍微高于学生甲。这样的评价方式能让学生最终得到的成绩更加精确、合理。

同时,教师可以实施双向的反馈机制,并根据实际情况调整教学方案。当学生接收到课程成果的反馈时,能明确自己的计划执行情况,并为未来的学习积累宝贵的经验。教师还可以向学生提供计划评估的反馈,帮助学生认识到自己的不足,并据此进行持续的优化。

(四)更新人力资源管理概论课程的教学内容和形式

教师可以尝试引入以问题为中心的教学方式,采用头脑风暴法、启发式教学法等教学方法,激发学生在课堂上的参与热情,加强理论联系实际,注重实践环节,培养学生分析问题、解决问题的能力。同时,在进行教学设计时,教师应增加案例教学的比例,因为案例教学有利于激发学生的学习兴趣,让学生在案例情境中思考自己应该怎么做,从而提高实践能力。值得注意的是,在教学过程中,教师应挑选具有代表性、实用性和前瞻性的案例,以激发学生的思考和讨论,提高学生学以致用的能力。

高校可以充分利用各种技术工具,达到知识共享的目的。高校可以引入云计算技术,确保专业的教学内容与实际紧密结合,从而增强学生的实际操作能力和应用能力。如在跨校区实施模拟企业运行环境的仿真实训时,教师可以借助经济管理专业的跨校实践云平台,最大化地应用云计算技术,建立校企合作实验室。学生可以使用移动设备来模拟真实的企业和事业单位的经济运营环境,教师也可以根据需要随时访问实验室内的所有设备,并对设备的运行情况进行实时监控和管理,及时了解学生掌握新知识的能力,以及对未来发展方向的认知程度。

在新文科建设背景下,人力资源管理概论课程一定要落实改革创新。因为传统教学存在诸多问题,高校必须改革教学模式,才能更好地培养适应社会发展需要的应用型人才。因此,教师要善于采用多样化的教学模式,促使学生主动参与到教学活动中,激发学生的学习热情,全面提高人力资源管理概论课程的教学质量。

参考文献:

[1]梁坚兴.无边界理论视角下的人力资源管理[J].中国人力资源开发,2019(19).

[2]程立茹.互联网经济下企业价值网络创新研究[J].中国工业经济,2019(9).

[3]李燕萍,侯烜方.新生代员工工作价值观结构及其对工作行为的影响机理[J].经济管理,2021(5).

[4]李思,张鹏程,张娟.中国人力资源管理的新机遇与新路径:第5届中国人力资源管理论坛述评[J].管理学报,2021(4).

[5]苏烈翠.基于OBE理念的“人力资源管理”课程教学改革探讨[J].教育教学论坛,2022(46).

[6]张淑玲.高职人力资源管理专业劳动法课程融合双创教育的思考[J].青岛职业技术学院学报,2022(1).

基金项目:2023年度贵阳人文科技学院校级金课“人力资源管理概论”,项目编号:02。

(作者单位:贵阳人文科技学院)