我国司法类型片中检察官银幕形象的历史嬗变与前瞻

【摘要】从历史沿革来看,我国司法类型片中聚焦检察官形象展开叙事的影片并不常见。新近上映的影片《第二十条》聚焦检察官在审查起诉阶段的办案历程,能够促成我国检察官银幕形象由边缘化向中心化的转变。其实,从检察官既有的银幕形象来看,其或是律师光辉形象的对照角色,或是不法官员落马的推动角色。《第二十条》通过三起案件的串联塑造出饱满立体的检察官形象,能够促成我国检察官银幕形象由脸谱化向多元化的转变。因此,我国检察官银幕形象的未来发展趋势或许能够以《第二十条》为导向,贯彻以真实案件为底色、以人民意愿为抓手、以法治教育为目的的“三步走”战略。

【关键词】《第二十条》 司法类型片 检察官形象 历史嬗变 前瞻

司法类型片作为树立国家法治形象、弘扬社会法治意识、培养公民法律心理的特殊媒介,日益步入公众的视野之中,银幕中形形色色的司法人物形象往往成为观众津津乐道的话题,能够引发社会关注与舆情探讨。因此,无论是传统的警匪对抗式刑侦类影片,抑或是新兴的两造对抗式律政类影片,其始终尝试以艺术化的形式彰显司法公正的社会价值。然而,纵览我国司法类型片的历史沿革与不同类别,银幕形象中或是正气凛然的英勇警察,比如《湄公河行动》(2016)、《93国际列车大劫案:莫斯科行动》(2023)以及《三大队》(2023)等;或是明察秋毫的温情法官,比如《马背上的法庭》(2006)、《我不是药神》(2018)以及《我经过风暴》(2023)等;或是力挽狂澜的优秀律师,比如《见习律师》(1982)、《全民目击》(2013)以及《不再沉默》(2021)。[1]进言之,肩负国家公诉职责与法律监督职责的检察官形象在我国传统的司法类型片中要么成为边缘化群体,要么具有扁平化的脸谱特征。

基于此,本文将以2024年2月10日上映的影片《第二十条》为切入点,对比我国其他具有典型性的司法类型片,借以分析《第二十条》对我国检察官银幕形象历史嬗变的重要意义。

一、从边缘化转向故事剧情的中心化

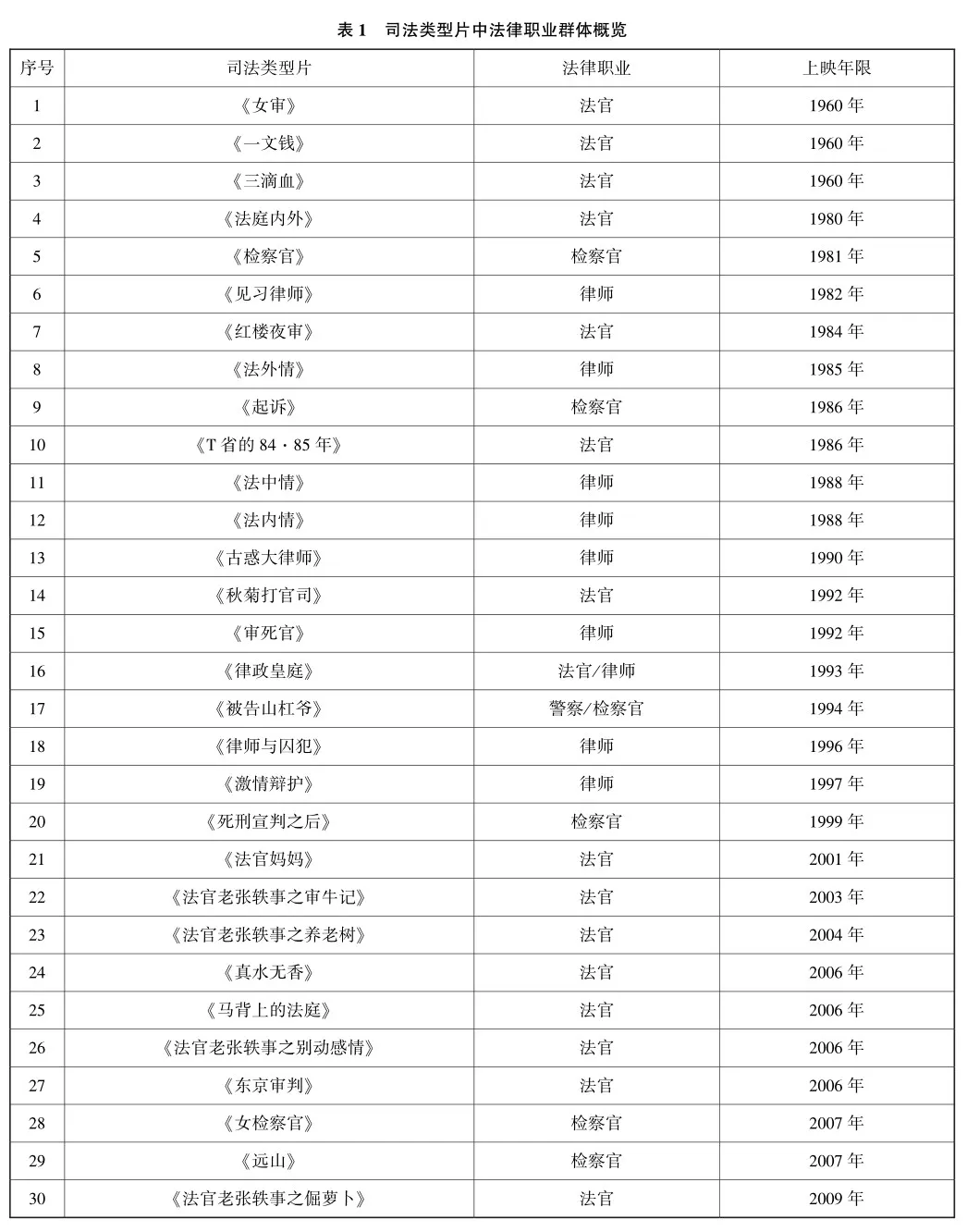

为厘清我国司法类型片的发展历程,笔者分别以“法律 电影 中国”“检察官 电影 中国”“法官电影 中国”“律师 电影 中国”为关键词在“豆瓣电影”中进行检索。经检索发现,截止至2024年2月27日,“豆瓣电影”中有迹可循的、具有代表性的司法类型片共计50余部(参见表1)。[2]

从表1中可以看出,我国司法类型片的发展相较于其他类型片具有明显的滞后性。20世纪60年代初,我国以古代传统戏曲为艺术载体的司法类型片逐步兴起,比如《一文钱》(1960)、《三滴血》(1960)以及《女审》(1960)。但这类早期依托于戏曲形式的司法类型片与改革开放后的司法类型片所勾勒出的法律职业形象存在明显差异,对于我国检察官银幕形象转变的研究并不具有参考意义。20世纪80年代初期,我国社会主义民主与法治建设迈入全新阶段,反映在电影行业之中,则是司法类型片的日益繁荣与蓬勃发展。比如,《检察官》(1981)、《见习律师》(1982)、《被控告的人》(1983)以及《少年犯》(1985)等司法类型片如雨后春笋般相继问世。值此,我国司法类型片的创作实现自发向自觉的转变。[3]20世纪90年代初期,我国社会主义法律体系框架基本形成,社会主义法治理念逐步深入人心,国家法治建设迈入前所未有的高速发展时期。因此,反映社会现实与法治思想的司法类型片正式迈入多产时期。比如,《秋菊打官司》(1992)、《被告山杠爷》(1994)、《律师与囚犯》(1996)、《激情辩护》(1997)、《法官妈妈》(2002)、《马背上的法庭》(2006)、《远山》(2007)以及《女检察官》(2007)等司法类型片逐一步入观众视野。21世纪以来,随着我国全面建成小康社会的实现,人民群众日益增长的美好生活需要不再局限于物质维度,转而指向丰沛多元的精神文化需求。司法类型片所塑造的人物形象、叙述的故事情节以及传递的价值取向等成为获得观众认可的重要因素。以商业片为底色、以社会真实事件为背景、以社会主义核心价值观为基调的司法类型片接踵而至。

不过,分析我国司法类型片的历史沿革可以发现,描写法官或是律师的司法类型片层出不穷;而以检察官为主要视角展开叙事的司法类型片仅在20世纪出现过3次、21世纪出现过5次。并且,自21世纪初期上映《女检察官》与《远山》之后,鲜少再度出现以检察官为主要视角展开叙事的司法类型片。换言之, 2007年至2022年的近十五年内,检察官在我国司法类型片中一度沦为边缘化群体。直至2023年《检察风云》的上映,检察官在银幕中的边缘化形象才有所转变。遗憾的是,相较同期上映的影片,《检察风云》并未受到观众较多关注。[4]时隔一年, 2024年春节档上映的《第二十条》则再度将镜头对准以往司法类型片中的边缘化群体———检察官,相较于中规中矩的《检察风云》而言,《第二十条》凭借演员的精彩表演、幽默的人物对白以及故事情节的戏剧性发展收获观众一致好评。[5]《第二十条》将故事背景聚焦于刑事诉讼程序的审查起诉阶段,以基层检察官韩明的视角展开,通过“张贵生案”“张科案”以及“王永强案”,生动形象地勾勒出检察官的日常生活与日常工作。比如,影片以韩明成功制止信访为开端,反映出检察官除审查起诉之外的维护社会稳定的职责。又如,影片提及“两次退回补充侦查”,反映出检察机关作为法律监督者对侦查机关的制约作用。再如,在韩明等人遭遇办案瓶颈时,最高人民检察院向永恩市人民检察院派出指导小组,反映出最高人民检察院对下属检察机关的监督机制;而在“王永强案”办结之后,最高人民检察院建议永恩市人民政府追授张贵生“见义勇为市民”称号,反映出检察机关与其他国家机关的协作机制。可见,在《第二十条》之中,检察官不再是边缘化群体,影片镜头有的放矢地勾勒出检察官作为中心化角色的银幕形象。最终,在影片的高潮部分,通过检察官韩明与吕玲玲锲而不舍的努力,我国《刑法》第20条所规定的“正当防卫”条款在“王永强案”中得以正确适用,其标志着既往的沉睡条款正式苏醒。然而,就影片选择的叙事角度而言,沉睡条款走向苏醒的背后,实则是检察官作为国家公诉者与法律监督者从幕后走向台前的去边缘化过程。因此,毫不夸张地讲,《第二十条》对于我国检察官银幕形象的转变具有划时代意义,其标志着我国司法类型片中的检察官形象正在逐步由传统的边缘化群体转为中心化角色。

二、从脸谱化转向角色性格的多元化

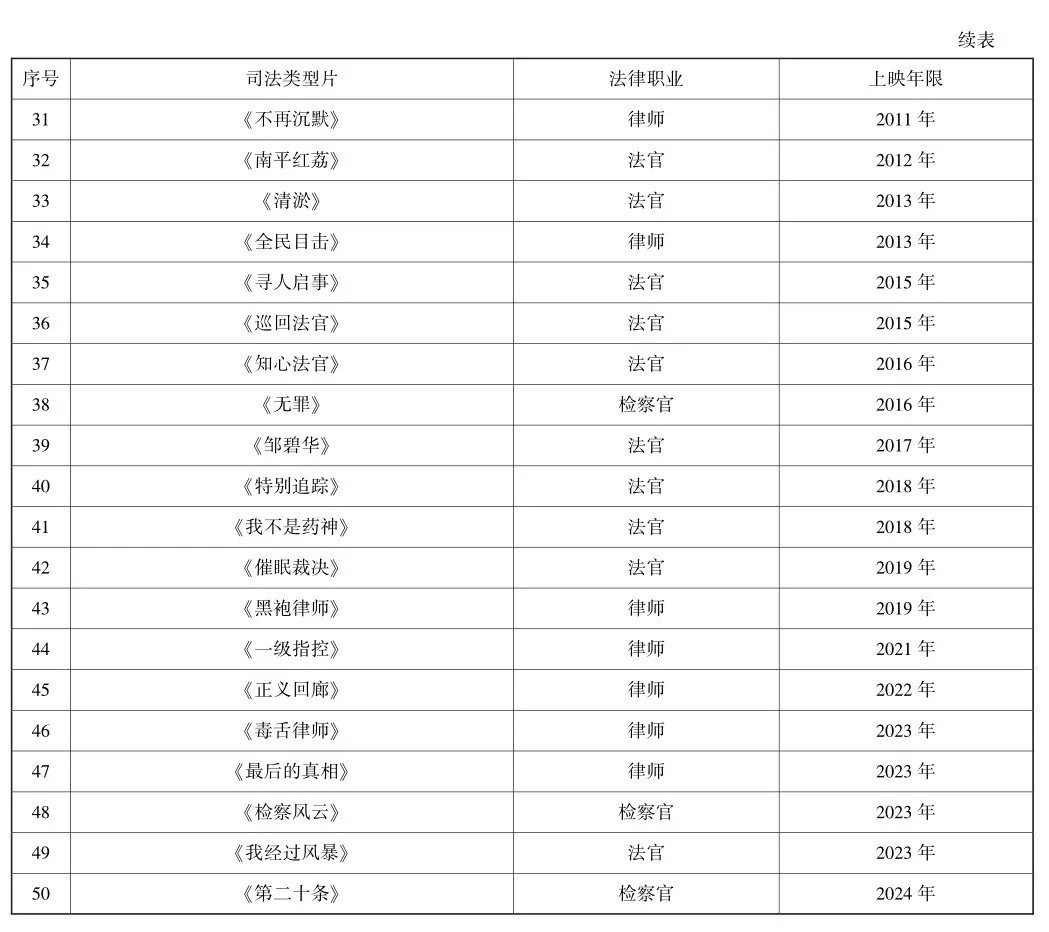

我国既有的司法类型片可以细分为四大类别。[6]第一类为古装类司法类型片。该类影片大抵出自我国传统戏曲话本,比如《胭脂》(1925)、《十五贯》(1956)。第二类为乡村类司法类型片。该类影片注重反思乡土人情与法治文明之间的价值冲突与价值抉择,反映出现代文明国家法治发展不平衡、不协调的问题,比如《被告山杠爷》(1994)、《秋菊打官司》(1992)。第三类为法庭类司法类型片。该类影片以法庭为主要场景,聚焦庭审中控辩双方唇枪舌战的精彩交锋,比如《激情辩护》(1997)、《最后的真相》(2023)。第四类为主旋律类司法类型片。该类影片区别于商业片,带有政策宣扬或价值导向的功能,比如《检察官》(1981)、《远山》(2007)、《女检察官》(2007)。遗憾的是,纵然我国司法类型片的种类颇丰,但是,业已上映的司法类型片中,聚焦检察官形象展开叙事的影片仅仅有少数几部出现在主旋律类司法类型片之中。并且,从司法类型片的内容分析,检察官的银幕形象总是呈现出千篇一律的脸谱化态势(参见表2)。

从表2中可以看出,在我国既往的司法类型片之中,一方面,检察官在司法类型片中化身配角,其可能作为彰显律师光辉形象的对照角色出现。比如, 2023年上映的《最后的真相》,检察官成为仗义执言的律师的背景人物。而另一方面,无论检察官在司法类型片中扮演主角或配角,其角色功能均为加速不法官员落马的剧情推动者。此外,在2018年监察体制改革以前,肩负职务犯罪侦查(现称作职务犯罪调查)职责的检察官在银幕中的形象往往与反腐倡廉工作紧密关联。比如, 2007年上映的主旋律类司法类型片《远山》便是通过一起贪污案件塑造出基层检察官大公无私、恪尽职守、一心为民的平凡英雄形象。又如,在2023年上映的首部聚焦检察官的公诉商业犯罪电影《检察风云》,以扫黑除恶背景下“检”“警”之间的协作为叙事背景,着重叙述检察官在审查逮捕阶段的工作,反映出检察官面对黑恶势力不畏强权、敢于追逐真相的英勇风范。但是,在人民群众对美好生活需要日益增长的当下,观众对于司法类型片的需求更为多元,检察官银幕形象的脸谱化可能会对法治教育以及法治宣传产生缘木求鱼的效果。

令人欣喜的是,新近上映的司法类型片《第二十条》所描绘的检察官形象成功扭转传统司法类型片中有关检察官的刻板印象,其既不是法庭类司法类型片中的背景人物,亦不是主旋律类司法类型片中的反腐英雄。影片中,基层检察官韩明的形象抛却检察官银幕形象的脸谱化特征,甚者,他的出场充斥着并不讨喜的市井气息。在张贵生案件中,韩明是不愿变通的检察官,他面临可能对存在的见义勇为事实视而不见,而以故意伤害的罪名对张贵生提起公诉;但是,他在安于现状中又保留着为民着想的温情,他深知前科人员再度融入社会的不易,便提前为出狱的张贵生解决就业问题。在张科案中,韩明是手足无措的父亲,他面临儿子行政拘留的治安处罚时无可奈何;但是,他在不知所措时仍坚守着公职人员的底线,当妻子试图以送礼缓和矛盾时,他说:“送了就是犯错误。”在王永强案中,韩明是不敢发表自己观点的主办检察官,他对于可能成立的正当防卫事实并不上心;但是,正是在看似漫不经心的办案过程中,他成功实现自我意识的升华:他将历年的类似案例全部研读,在听证会上手持刑法典慷慨陈词。其实,正是三起类似案件串联起一位基层普通检察官的思想蜕变历程,他曾是“沉睡条款”的附和者,是桩桩件件不正当处置的案件中扁平化的脸谱;但是,随着故事的不断推进,他成为“沉睡条款”的破冰者,成为让“正当防卫”从沉睡走向苏醒的法律先锋。因此,相较既往的司法类型片,《第二十条》不仅将镜头对准检察官的日常生活与工作,而且有意摆脱传统司法类型片中检察官的脸谱化形象,对我国检察官银幕形象的发展和丰富性具有重要的导向性作用。

三、从法律职业的小众化转向法治教育的大众化

近年来,一方面,“全面依法治国”基本理念不断推进,人民群众的法治意识与法治素养日益提升;另一方面,我国司法体制改革逐步深入,检察机关作为国家公诉机关与法律监督机关能动履职,积极参与社会治理,为法治社会的建成与完善贡献独树一帜的检察力量。基于此,以真实的法律案件为原型、以检察官视角展开叙事的司法类型片方兴未艾。相关数据显示,当前已有100余部检察题材影视作品进入储备计划或是正在推进,题材覆盖“四大检察”职能,基本形成“策划储备一批、制作打磨一批、公映播出一批”的滚动式可持续创作生产格局。[7]新近上映的《第二十条》正是在此时代背景与社会背景之中应运而生,其广受好评的背后实则彰显着时代的法治价值追求,能够为我国检察官银幕形象的未来发展趋势提供导向。因此,笔者筛选出“豆瓣电影”中以检察官为主角的司法类型片予以进一步研究,借以分析说明我国司法类型片中检察官银幕形象所获观众的反馈情况。经整理发现,截止至2024年2月27日,“豆瓣电影”可供参考研究检察官银幕形象的司法类型片共计8部,笔者对其获评情况予以统计(参见表3)。

对表3中的各项数据予以逐项分析:其一,从上映年份来看,豆瓣评分中位居前三的检察司法类型片分别出现在1999年、2016年、2024年,说明优质的检察司法类型片的产出需要极大的时间跨度,反映出创作动力不足的问题;其二,从高分占比来看,除《无罪》与《第二十条》之外,其余检察司法类型片均存在高分占比较低的问题,说明检察司法类型片尚未受到观众的广泛认可;其三,从参评人数来看, 1986年至2007年期间上映的检察司法类型片的参评人数较少,而2023、2024年上映的同类电影的参评人数则呈现出“直线式”上升趋势,反映出观众对检察司法类型片关注度的提高。因此,面对表3中所反映出的检察司法类型片的问题,应当始终坚持以真实案件为底色、以人民意愿为抓手、以法治教育为目的的“三步走”战略。

第一步,以真实案件为底色,旨在破除检察司法类型片创作动力不足的难题,塑造更具生活气息的检察官形象。正所谓:“司法实践是检察文艺创作的源头活水。”[10]法学理论的研究或许洋溢着浪漫主义的色彩,但是,司法类型片的制作务必运用现实主义的手法。易言之,司法类型片的创作应当聚焦社会时事热点,致力于寻觅、挖掘与彰显检察工作开展进程中可歌可泣的人物原型与感人事迹,[11]通过还原真实故事、演绎真实故事的形式为社会浇筑法治能量。《第二十条》广受观众认可的原因之一便在于,其大量借鉴与融合近年来发生的有关正当防卫的典型案例,并且真实地还原出检察官的日常工作与日常生活,从而带领观众身临其境地领略检察官审查起诉案件时的心路历程,使银幕中的检察官形象更具现实的生活气息。

第二步,以人民意愿为抓手,旨在破除检察司法类型片群众认可度低的难题,塑造更为平易近人的检察官形象。检察官作为国家公职人员具有天然的威严性与疏离性,一味强调检察官铁面无私的优秀品质实则会加剧其银幕形象的脸谱化,并不利于社会法治教育;而一味通过幽默风趣的镜头语言刻画检察官又可能悖离严肃的国家公职人员形象,并不利于社会法律信仰的形成。因此,司法类型片中刻画检察官形象时应当有所取舍,既要满足观众所需求的电影的娱乐功能,又要符合建立健全我国法治社会的价值导向功能。比如,《第二十条》在演员的选取上符合观众的娱乐需求,一方面以雷佳音、马丽等深受观众喜爱的喜剧演员作为角色中心人物,为平易近人的检察官形象的塑造铺设基础;另一方面以张译、高叶等具有较高知名度的实力演员作为剧情的推动者,能够较好地提升观众的观影体验。与此同时,《第二十条》在价值的导向上符合观众的心理预期,王永强持刀杀人的定性历经“故意伤害致人死亡(不存在法定减轻量刑情节)———故意伤害致人死亡(存在“防卫过当”的法定减轻量刑情节)———不负刑事责任(正当防卫)”的曲折过程,其结果符合“常识”“常理”与“常情”,符合“天理”“国法”与“人情”。

第三步,以法治教育为目的,旨在破除检察司法类型片专业化要求高的难题,塑造更具专业素养的检察官形象。一直以来,我国司法类型片的创作始终徘徊于专业群体“不屑”与非专业群体“不懂”之间,要么是法律常识漏洞百出致使法律职业群体大跌眼镜;要么是法言法语生搬硬套致使非专业群体感到晦涩难懂。因此,检察司法类型片既要做到“入圈”,又要做到“破圈”。[12]以2023年上映的《检察风云》为例,其作为我国首部聚焦公诉犯罪的影片高开低走的部分原因便是未能妥善处理“入圈”与“破圈”之间的关系。所谓做到“入圈”,则是保证司法类型片的专业性。但是,《检察风云》中却出现多处法律程序的错误,比如,为刻画检察官兢兢业业的形象,影片以青年检察官李睿匿名潜入娱乐场所调查取证为开头,因此,李睿成为一起强奸案的目击证人。然而,身为证人的李睿竟然能够继续参与案件的后续调查工作,有悖于我国《刑事诉讼法》所规定的回避制度。[13]又如,青年检察官李睿在法庭中说出“如果童雨辰没有反证证明录音主人公不是夏薇,就应当认定录音的主人公是夏薇”,有悖于刑事诉讼程序之中最为基本的无罪推定原则。[14]所谓做到“破圈”,则是确保电影受众的全民化。《检察风云》通过卧底侦查、现场勘验以及搜查等形式勾勒检察官的日常工作,却并不对相关的程序性规定予以介绍,难免会使观众产生疑窦:检察官为什么能够参与侦查?警察与检察官的区别是什么?毕竟,检察司法类型片承载着向观众传递法治文化与检察文化的双重职责,倘若司法类型片对非常识性法律知识不加说明,可能导致其成为法律职业群体圈自萌的小众产物。

四、结语

司法类型片作为一种艺术形式,能够以人民群众喜闻乐见的形式发挥法治教育的功能与作用,从而促进社会法律心理与法治信仰的形成。然而,囿于检察机关职责的特殊性,普通公众的日常生活与检察机关的日常工作存在着天然的隔阂与距离,致使检察官在我国传统的司法类型片中呈现出边缘化以及脸谱化的特征。不过,值得庆幸的是,随着检察职能的不断发展以及检察业务的不断开拓,昔日陌生的检察官形象日益步入大众视野。继2007年上映的《女检察官》以及《远山》之后,《检察风云》《第二十条》连续问世,成功弥补近十余年内传统司法类型片中有关检察官银幕形象的空白。其实,从早期的《秋菊打官司》到2023年上映的《坚如磐石》,再到如今的《第二十条》,导演张艺谋实则将镜头逐一对准我国刑事诉讼程序的侦查、起诉、审判环节,反映出电影制作者针对司法类型片选材时关注重心的转移。

影片的结尾,韩明一句有关法律的叩问掷地有声、铿锵有力:“什么是法律?是天理,是国法,是人情,我不相信没有天理的国法,也不相信没有人情的天理。”这句叩问,无关警察信仰中对正义的无声坚守,无关法官判决中对正义的文字说明,无关律师辩词中对胜诉的翘首以盼,而是一名检察官,一名国家的公诉者与法律监督者,终于撕破固有的角色脸谱,终于从银幕的边缘群体走向大众的视野,尔后发出的最为振聋发聩的正义呐喊。

注释

[1]一般意义而言,警匪对抗式刑侦类影片与两造对抗式律政类影片所具有的功能并不相同,前者往往更加注重观看功能,而后者则更加注重价值导向功能。因此,后文提及的司法类型片仅包括以律师、法官以及检察官为主角展开叙事的部分作品。

[2]为确保研究样本的代表性,笔者统计时有意隐去“豆瓣电影”中部分暂无评分或观众极少的司法类型片。因此,此处50部的数据仅为不完全统计,并不代表我国司法类型片的完整数量。

[3]参见熊小川:《中国内地司法类型片研究》,载《江西社会科学》2010年第8期,第223-226页。

[4]截止至2024年2月25日,《检察风云》的豆瓣评分为4. 3分。

[5]截止至2024年2月25日,《第二十条》的豆瓣评分为7. 7分。

[6]参见张建伟:《司法类型片题材大观》,载《法制资讯》2014年第5期,第29-32页。

[7]参见林沛:《最高人民检察院影视中心:一体学思践悟,打造检察影视精品力作》,载《中国广播影视》2024年第5期,第57-61页。

[8]为避免行文冗杂,后文将该类以检察官为主角的司法类型片统一简称为“检察司法类型片”。

[9]所谓高分占比,即豆瓣评分中“五星”与“四星”评分人数占全部参评人数的比例。

[10]参见江东、黄鑫:《别样的光彩与魅力》,载《检察日报》2023年8月26日,第4版。

[11]参见吴红梅:《检察影视作品创作及其发展方向》,载《中国法治文化》2015年第3期,第40-43页。

[12]参见李广森:《检察题材影视剧如何“破圈”》,载《检察风云》2021年第3期,第56-59页。

[13]《刑事诉讼法》(2018年修订)第二十九条:“审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的,应当自行回避,当事人及其法定代理人也有权要求他们回避: (一)是本案的当事人或者是当事人的近亲属的;(二)本人或者他的近亲属和本案有利害关系的;(三)担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的; (四)与本案当事人有其他关系,可能影响公正处理案件的。”

[14]《刑事诉讼法》(2018年修订)第五十一条:“公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担,自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。”