全国统一大市场对制造业韧性的影响及路径识别

摘 要:市场机制是资源配置的核心工具,在产业经济活动中发挥关键作用。建设全国统一大市场不仅有助于强化制造业发展的市场基础,为研究制造业韧性提供了新的分析框架。本研究以2008—2020年中国30个省级面板数据(除西藏、港澳台地区)为基础,实证检验了商品、劳动力以及资本要素市场一体化对制造业韧性的影响作用,以及创新创业与要素错配的中介效应。研究结果显示,从总体上看,市场一体化显著提高了制造业的韧性。然而,从区域角度看,南方的效果优于北方。细化市场分析表明,商品市场、劳动力市场以及资本市场的一体化都在不同程度上增强了制造业的韧性,且影响程度从高到低依次为资本市场、劳动力市场与商品市场。市场一体化能通过矫正劳动和资本要素的错配以及提升创新创业的角度,增强制造业的韧性。此外,门槛效应的检验发现,市场一体化对制造业韧性的促进作用呈现出边际效应递减的特性。

关键词:制造业韧性;全国统一大市场;市场一体化;影响机制;系统GMM

基金项目:国家社会科学基金一般项目“数字普惠金融支持中小企业发展效率提升的机理分析与优化路径研究”(21BJY047);重庆市教育委员会研究生科研创新项目“新型基础设施对企业新质生产力的影响机制研究”(CYS240355)。

[中图分类号] F424 [文章编号] 1673-0186(2024)007-0054-019

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2024.007.004

在全球经济结构深刻变化的当下,中国制造业正面临着动态演变的复杂挑战。传统的竞争优势(如人口红利)逐渐消退,资源约束日益紧张,而全球化的步伐也显示出回缩趋势。加之大国战略竞争的升温、反全球化思潮抬头、频繁的地缘政治冲突、公共卫生事件的反复以及全球性的经济长周期下行风险,种种因素集聚,对中国庞大而复杂的制造业产业链供应链构成了前所未有的考验[1]。对于中国而言,拥有全球最庞大的制造业规模,亟须提高产业韧性,以坚实地应对种种不确定性因素带来的外部冲击。这不仅是现代化工业体系建设的内在要求,也是推动经济高质量发展、落实国家双循环战略布局甚至提升国家经济安全的关键所在。

在经济学意义上,制造业“韧性”是一个衡量制造业体系对内外冲击的反应和恢复能力的重要概念,主要表征为抗击冲击、吸收冲击和恢复至原状态或者达成新的更优状态的内在能力[1]。就制造业韧性的决定因素而言,既来自行业内部企业自身的领导组织、业务流程、资源配置、创新变革、企业文化、危机管理等方面的整体能力及效率,也受制于外部的经济制度及营商环境,特别是市场环境[2]。从社会再生产的视角看,市场是资源配置、商品交换和价值实现的关键基础平台,它对社会再生产的持续进行和良性循环起到决定性的作用。2022年4月,中共中央和国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》明确提出:加快建立全国统一的市场制度规则,打破地方保护主义和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,加速建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。这一顶层设计旨在积极推动中国市场从单纯的潜在“大规模”向现实“优质强大”迈进,有助于夯实产业经济活动根植的市场基础,为制造业应对环境冲击提供充分的“回旋余地”,从而助推制造业韧性提升。

从理论逻辑出发,全国统一大市场的构建能够显著提升中国制造业的适应性和稳健性。首先,从市场经济理论角度来看,全国统一大市场意味着更大的销售市场和更广阔的资源获取空间,这将直接提升制造业的经营效率和规模经济效益[3];同时,由于交易成本的降低,如信息获取成本、物流运输成本、买卖洽谈成本等,企业的市场竞争力和抵抗风险的能力会得到强化[4]。其次,从制度经济学角度看,全国统一大市场意味着统一的法规和公平的竞争环境。这将有助于降低交易成本,增强市场的可预测性,从而为制造业的主动适应性调整提供良好、稳定的预期,有效缓解因市场不确定性带来的风险压力,增强行业发展的稳健性[5]。

那么,在实践层面,全国统一大市场能否增强制造业韧性?背后的机制有哪些?效应究竟如何?基于此,本研究尝试将全国统一大市场的建设纳入制造业韧性的分析框架,通过收集、整理2008—2020年中国30个省级(不包括西藏及港澳台)的样本数据,借助于理论分析和实证检验,全面评估全国统一大市场建设对制造业韧性的影响和效果。

本研究的边际贡献主要体现在以下两个方面:首先,在研究视角上,尽管现有文献已经关注了中国制造业韧性在现代产业体系、经济高质量发展以及双循环发展格局构建中的实际意义,并从数字经济如数字化转型[6]、数字金融[7]以及产业集聚[8]、技术创新[9]等多个视角出发,探讨了制造业韧性的影响机制。但尚未从全国统一大市场这一“市场基础”视角深入讨论制造业韧性的决定机制。由此,本研究从商品及要素市场一体化视角,深入讨论全国统一大市场建设对制造业韧性的影响机制,这将有助于从市场逻辑层面上找出提升中国制造业韧性的实际路径,并全面评价全国统一大市场建设和市场化改革的行业经济意义。其次,在影响路径上,我们将资本和劳动力两类要素错配以及创新创业纳入分析框架,着重讨论了市场一体化通过何种路径来影响制造业韧性。这些讨论进一步丰富了本研究的政策含义。

二、理论机理及分析框架

已有研究普遍证实:市场需求规模关键地决定制造业企业生产规模与收益潜力,其扩张有助于分散风险,借助规模经济降低成本以增强稳健性[10]。同时,资源配置的优化是提高生产效率、保证产品质量及快速响应市场需求的重要因素,使企业能够有效应对全球市场的竞争。创新能力对于制造业的持续发展至关重要,对于提升市场份额和经济适应能力具有明显的作用[11]。此外,高效的创新机制能够确保企业在变革中的领先地位。而成本控制对于维持企业盈利至关重要,特别是在激烈的市场竞争中,可以通过规模优势和效益最大化提升企业的韧性和竞争力。

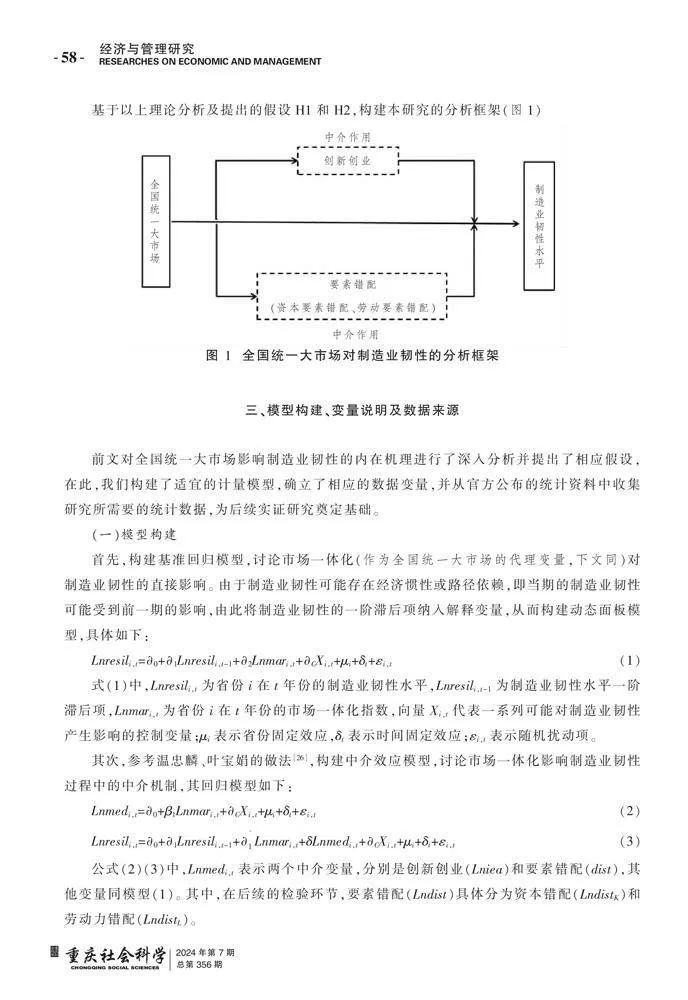

长期以来,地方政府的行政干预导致市场分割,限制了商品、服务、资本和劳动力流动,损害了规模经济效应,阻碍企业降低成本和扩大生产[12]。这种分割减少了创新激励,资源配置和产业政策竞争也将导致产能过剩和行业成本增加,削弱经济适应性和竞争力。全国统一大市场建设通过整合市场和资源、打破保护主义和行政壁垒,力图实现高效、低成本、透明的市场环境,促进自由贸易和公平竞争[13]。此举旨在激发创新、提高市场运作透明度、增强竞争力和抗风险能力,为可持续发展打基础。由此,全国统一大市场的构建可能催生了四大核心效应:市场需求规模扩大、要素配置优化、创新激励和成本收敛,共同促进制造业韧性的增强与稳定发展[14]。

一是市场需求规模扩大效应明确表现在规模经济的发挥和成本构成的优化之中。这一效应的实质是通过整合市场,扩展制造业的生产与销售边界。一方面通过需求刺激实现产业扩张与单位成本的下降,提高整体经济效率;另一方面通过市场扩大激发企业投资与创新,加强产品和服务的多样性,从而提升产业链的整体抗风险能力[15]。二是要素配置优化效应集中体现在资本、技术、信息等生产要素的有效整合和流动上。该效应通过消除地域隔绝,推进了要素市场化配置的深化,提高了经济发展的质量和效益,使制造业得以利用区域比较优势,促进产业结构战略性调整,增强了适应性与灵活性,为经济提供了一个更加稳定和可持续增长的基础[16]。三是创新激励效应源于市场一体化的竞争压力增加和市场准入的便利化。降低交易成本,创新链条的压缩使得竞争成为推动产业创新的关键力量。强化的市场竞争促使企业不断进行技术创新和管理创新,以保持其市场地位,这不断提高了产业的内在创新驱动力,加强了研发投入,推动制造业朝着更高技术含量和价值链上游方向发展,为产业抗风险能力和持续稳定的发展打下坚实基础[17]。四是成本收敛效应聚焦于产业结构优化与内生性成本降低。全国统一大市场推动细分产业的协作与专业化分工,避免了资源的重复配置与浪费,减少了生产成本和交易成本。统一的市场规则和标准亦减少了企业运营的复杂性与制度性成本,增强了制造业在全球市场的竞争优势并提升了企业的市场适应能力,是一种双赢的效率改进和风险管理策略[18]。

据此,我们提出假设H1:全国统一大市场对制造业韧性有明显的正向促进作用。

此外,本研究拓展了全国统一大市场对制造业韧性影响的理论边界,不仅直接探讨了市场一体化对制造业稳定性的作用,而且进一步揭示了可能的中介效应路径。在考虑了有限理性框架和现有文献的基础上,本研究认为要素错配和创新创业是连接全国统一大市场与制造业韧性的关键中介变量。要素错配作为资源配置的效率问题,直接关联到产业适应性和生产效率,而创新创业则体现了全国统一大市场给企业带来的新机遇和挑战,代表着行业更新和演进的动态能力。这两个中介变量的作用,构建了市场一体化至制造业韧性影响的全面理论框架,从而为后续的实证分析奠定了坚实的分析基础。

1.要素错配的中介作用

要素错配作为经济学中对生产要素配置非理想状态的描述,通常与帕累托最优状态形成对照,后者代表着在给定要素禀赋条件下实现产出最大化的理想配置[19]。中国经济实践中存在的劳动力和资本要素错配,已被学术研究显示为导致行业结构不合理、技术进步缓慢和生产率下降的重要原因。然而,随着外部环境的变化,制造业可通过调整产品、技术和市场结构来优化要素配置效率和提高全要素生产率,这样不仅提升行业韧性,也强化发展的内生动态[20]。要素错配的原因是多层次的,既包括自然的地理禀赋差异导致的流动与配置阻碍,也涉及人为市场分割或政府过度干预导致要素市场功能失真[21]。全国统一大市场的推进,有助于解除劳动和资本等生产要素在区域和行业间的隔阂,促进其在更广泛空间和领域内自由流动和优化配置,从而有效缓解要素错配,加强配置效率[22]。这一连串作用链解释了市场一体化如何通过改善要素配置,增强制造业的结构韧性和应对能力。

2.创新创业的中介作用

创新创业在行业发展中发挥着至关重要的中介角色,它是企业针对外部环境的变革,通过调整资源配置和转型经营策略来不断适配市场需求与产业技术进步的动态响应过程[23]。作为驱动区域或行业持续健康发展的决定性力量,创新创业不仅孕育了新的产业分支、业态和商业模式,而且在经济发展中充当了“创造性”破坏的关键催化剂。它不仅促进了行业现有资源的调整和优化,也是新产业资本的形成和行业增长潜力的培养源泉,有效提升了行业供给系统与市场需求之间的协同效率,进而全面提升了行业的全要素生产率和发展质量[24]。市场环境的完善性及低交易成本的市场进入和退出壁垒无疑是创新创业活动的首要经济激励。促进市场一体化的进程和高效统一大市场的构建,为创新创业活动的蓬勃展开营造必要条件,为其提供了坚实的市场预期、蓬勃的发展势能以及充分的创新刺激[25]。经验证据也广泛支持市场一体化与创新创业之间的正向互动关系,表明全国统一大市场蕴含的市场一体化水平提升与创新创业间的互动关系对于增强制造业韧性具有显著影响。

综合上述理论分析,假设H2:要素错配与创新创业在全国统一大市场影响制造业韧性的过程中发挥中介作用。

基于以上理论分析及提出的假设H1和H2,构建本研究的分析框架(图1)

三、模型构建、变量说明及数据来源

前文对全国统一大市场影响制造业韧性的内在机理进行了深入分析并提出了相应假设,在此,我们构建了适宜的计量模型,确立了相应的数据变量,并从官方公布的统计资料中收集研究所需要的统计数据,为后续实证研究奠定基础。

(一)模型构建

首先,构建基准回归模型,讨论市场一体化(作为全国统一大市场的代理变量,下文同)对制造业韧性的直接影响。由于制造业韧性可能存在经济惯性或路径依赖,即当期的制造业韧性可能受到前一期的影响,由此将制造业韧性的一阶滞后项纳入解释变量,从而构建动态面板模型,具体如下:

(二)变量说明

1.被解释变量

2.核心解释变量

3.中介变量

4.控制变量

制造业韧性除了受到全国统一大市场的影响外,还受其他因素的影响。参考以往文献[1,13,29],加入以下控制变量:①经济发展水平(Lneco)。采用人均实际GDP的对数来衡量,②产业结构(Lnis)。采取第三产业增加值占地区GDP比重来衡量,③对外开放程度(Lnfdi)。采取外商直接投资额占地区GDP比重来衡量,④金融发展水平(Lnfin)。采用金融机构存贷款余额占地区GDP比重来衡量,⑤信息化水平(Lninf)。采用邮电业务总量占地区GDP比重来衡量。

(三)数据来源与描述性统计

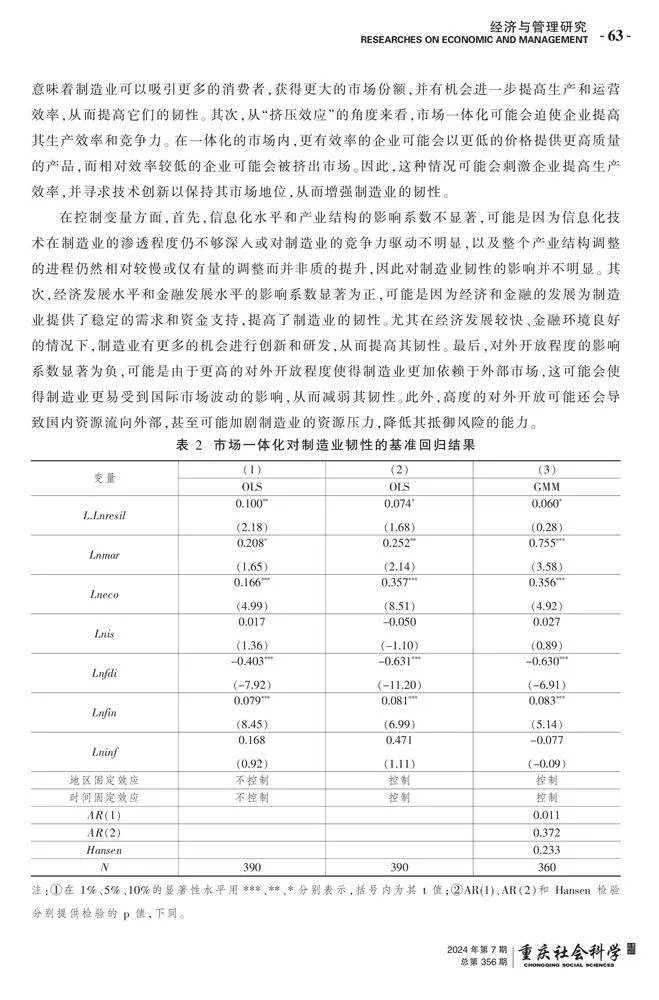

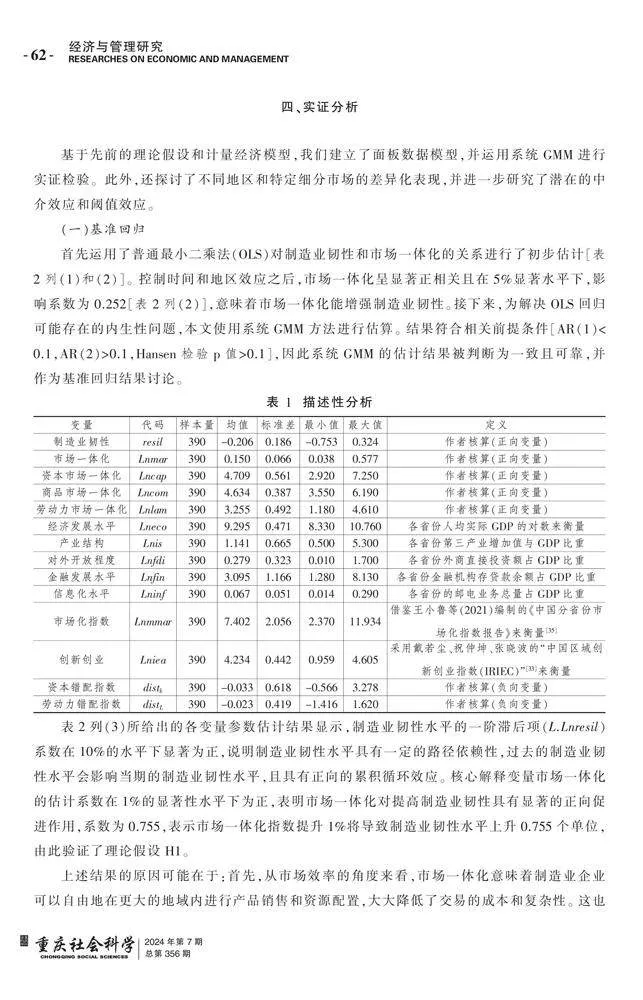

本文使用了2008—2020年30个样本省份的平衡面板数据作为研究基础,其中涉及的指标数据主要来自《中国统计年鉴》、中国宏观经济数据库和中国科技数据库,为填补部分年份的数据缺失,我们采用了插值法进行补全。实证模型相关的各变量的描述性统计如表1所示。

四、实证分析

基于先前的理论假设和计量经济模型,我们建立了面板数据模型,并运用系统GMM进行实证检验。此外,还探讨了不同地区和特定细分市场的差异化表现,并进一步研究了潜在的中介效应和阈值效应。

(一)基准回归

首先运用了普通最小二乘法(OLS)对制造业韧性和市场一体化的关系进行了初步估计[表2列(1)和(2)]。控制时间和地区效应之后,市场一体化呈显著正相关且在5%显著水平下,影响系数为0.252[表2列(2)],意味着市场一体化能增强制造业韧性。接下来,为解决OLS回归可能存在的内生性问题,本文使用系统GMM方法进行估算。结果符合相关前提条件[AR(1)<0.1,AR(2)>0.1,Hansen检验p值>0.1],因此系统GMM的估计结果被判断为一致且可靠,并作为基准回归结果讨论。

表2列(3)所给出的各变量参数估计结果显示,制造业韧性水平的一阶滞后项(L.Lnresil)系数在10%的水平下显著为正,说明制造业韧性水平具有一定的路径依赖性,过去的制造业韧性水平会影响当期的制造业韧性水平,且具有正向的累积循环效应。核心解释变量市场一体化的估计系数在1%的显著性水平下为正,表明市场一体化对提高制造业韧性具有显著的正向促进作用,系数为0.755,表示市场一体化指数提升1%将导致制造业韧性水平上升0.755个单位,由此验证了理论假设H1。

上述结果的原因可能在于:首先,从市场效率的角度来看,市场一体化意味着制造业企业可以自由地在更大的地域内进行产品销售和资源配置,大大降低了交易的成本和复杂性。这也意味着制造业可以吸引更多的消费者,获得更大的市场份额,并有机会进一步提高生产和运营效率,从而提高它们的韧性。其次,从“挤压效应”的角度来看,市场一体化可能会迫使企业提高其生产效率和竞争力。在一体化的市场内,更有效率的企业可能会以更低的价格提供更高质量的产品,而相对效率较低的企业可能会被挤出市场。因此,这种情况可能会刺激企业提高生产效率,并寻求技术创新以保持其市场地位,从而增强制造业的韧性。

在控制变量方面,首先,信息化水平和产业结构的影响系数不显著,可能是因为信息化技术在制造业的渗透程度仍不够深入或对制造业的竞争力驱动不明显,以及整个产业结构调整的进程仍然相对较慢或仅有量的调整而并非质的提升,因此对制造业韧性的影响并不明显。其次,经济发展水平和金融发展水平的影响系数显著为正,可能是因为经济和金融的发展为制造业提供了稳定的需求和资金支持,提高了制造业的韧性。尤其在经济发展较快、金融环境良好的情况下,制造业有更多的机会进行创新和研发,从而提高其韧性。最后,对外开放程度的影响系数显著为负,可能是由于更高的对外开放程度使得制造业更加依赖于外部市场,这可能会使得制造业更易受到国际市场波动的影响,从而减弱其韧性。此外,高度的对外开放可能还会导致国内资源流向外部,甚至可能加剧制造业的资源压力,降低其抵御风险的能力。

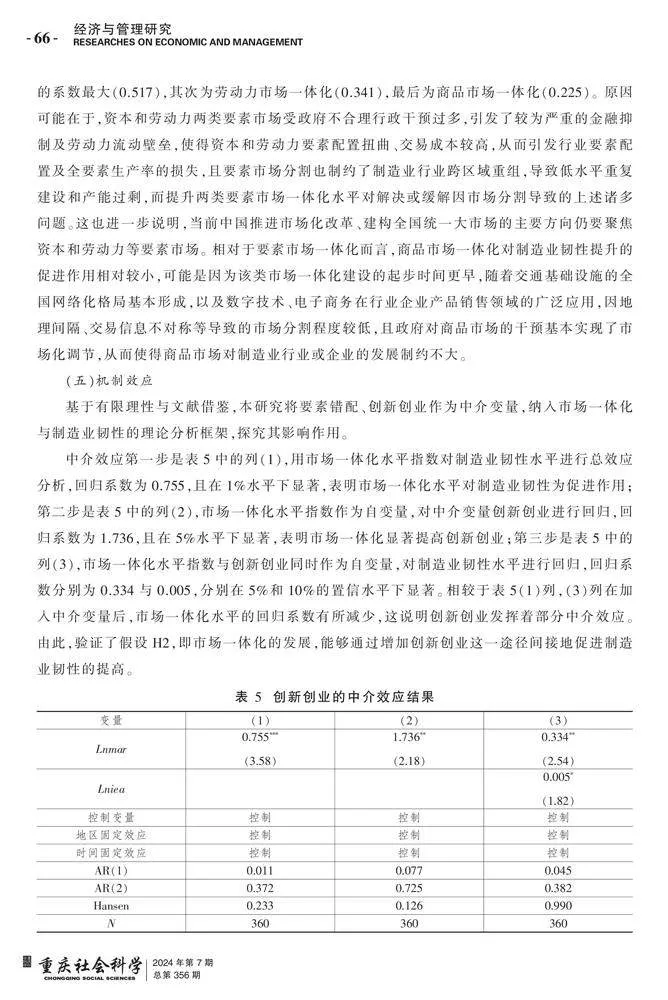

(二)稳健性检验

本研究采用以下三种处理方法对基准回归结果进行稳健性检验。第一,替换解释变量(Lnmmar)。市场一体化水平选取王小鲁、胡李鹏、樊纲测算的市场化指数[35]进行替代,并基于基准模型及系统GMM估计方法进行回归,结果如表3列(1)所示。第二,更换被解释变量的测算方法。我们使用固定效应模型重新测算制造业韧性,并基于基准模型及系统GMM估计方法进行回归,结果如表3列(2)所示。第三,剔除直辖市。剔除北京、上海、天津及重庆四个直辖市,尽可能缓解其特殊行政地位对制造业韧性的影响,再次回归结果如表3列(3)所示。可以看出,以上三类稳健性检验结果,均显示市场一体化水平的回归系数在5%或1%的水平下显著为正,说明基准回归结果具有较强的稳健性,即市场一体化有助于提升制造业韧性。

(三)内生性检验

考虑到市场一体化与制造业韧性间可能因双向因果关系或遗漏变量引发的内生性误差,我们采用工具变量法和核心解释变量滞后一期的处理方式。首先,我们使用周泽将、雷玲的方法[36],将经济增长目标作为市场一体化的工具变量,以降低模型中的内生性问题。经济增长目标在年初就设定且依据更广泛的经济、社会及政治因素而定,保证了排他性;高增长目标可以促使政府加强市场化改革进而提高市场一体化程度,保证了工具变量的相关性。如表3列(4)的结果显示,经济增长目标是有效的工具变量,并且市场一体化对制造业韧性仍有显著促进效应。其次,我们调整了核心解释变量,将市场一体化指数滞后一期作为核心解释变量进行回归估计,以减弱反向因果的影响。如表3列(5)所示,滞后一期的市场一体化的系数仍为正,这与基准回归结果一致。

(四)异质性检验

1.地区异质性

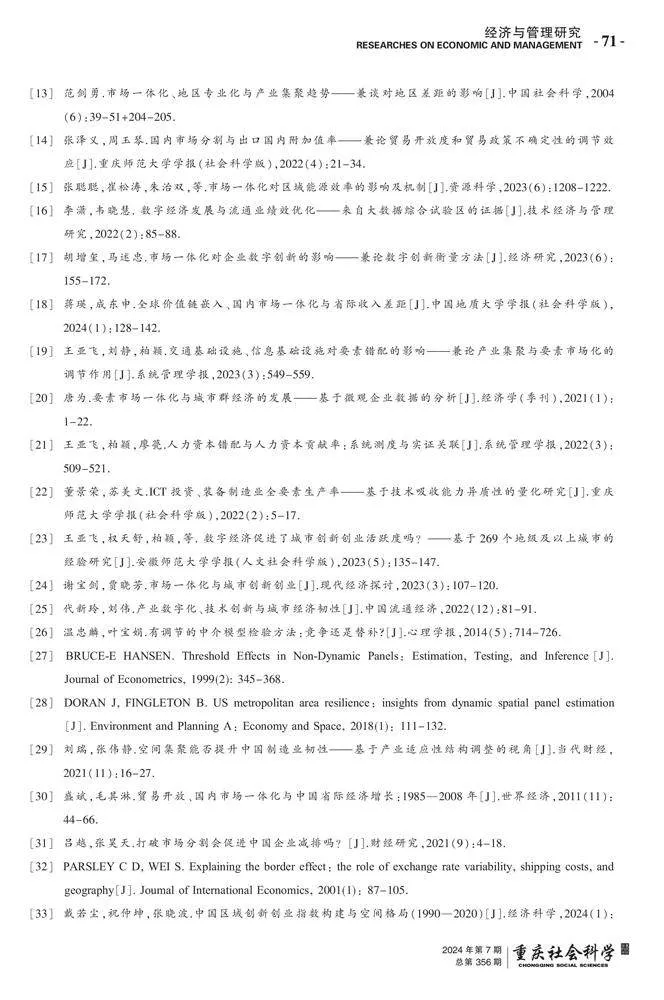

近年来,南北经济发展的差异越来越受到学者的关注,那么,市场一体化水平对于制造业韧性的影响是否存在较大的地区异质性?我们参考汤向俊、康艳艳对南北的划分基准[37],将总体样本划分为南北两个子样本进行回归估计,以考察市场一体化对制造业韧性影响的地区差异。相关估计结果如表4列(1)(2)所示。

由表4可知,在南、北地区市场一体化水平对制造业韧性影响的直接效应均在1%的水平上显著为正,这表明,我国南方和北方地区市场一体化的发展均能显著提升制造业韧性。但是,南方地区的影响系数大于北方地区,这可能的原因在于:相较于北方地区,南方地区拥有更高的经济发展水平、创新水平和市场竞争程度,产业结构更加完善,因此,南方地区的企业更加开放和活跃,更倾向于参与市场竞争和创新,导致市场一体化促进制造业韧性提升的能力更强。

2.不同市场一体化细分指数的异质性

根据前文市场一体化的测算框架,可以细分为商品、劳动力及资本市场一体化。由于三类市场的功能以及一体化发展方向各有不同,从而使得三类市场一体化对制造业韧性的影响可能存在一定的差异,为了揭示上述差异,本研究基于模型(1)分别检验了各细分市场一体化对制造业韧性的回归结果,见表4列(3)至列(5)。

结果表明,三个细分市场一体化的影响系数均显著为正,说明资本市场一体化、商品市场一体化以及劳动力市场一体化均促进了制造业韧性的提升。就影响系数而言,资本市场一体化的系数最大(0.517),其次为劳动力市场一体化(0.341),最后为商品市场一体化(0.225)。原因可能在于,资本和劳动力两类要素市场受政府不合理行政干预过多,引发了较为严重的金融抑制及劳动力流动壁垒,使得资本和劳动力要素配置扭曲、交易成本较高,从而引发行业要素配置及全要素生产率的损失,且要素市场分割也制约了制造业行业跨区域重组,导致低水平重复建设和产能过剩,而提升两类要素市场一体化水平对解决或缓解因市场分割导致的上述诸多问题。这也进一步说明,当前中国推进市场化改革、建构全国统一大市场的主要方向仍要聚焦资本和劳动力等要素市场。相对于要素市场一体化而言,商品市场一体化对制造业韧性提升的促进作用相对较小,可能是因为该类市场一体化建设的起步时间更早,随着交通基础设施的全国网络化格局基本形成,以及数字技术、电子商务在行业企业产品销售领域的广泛应用,因地理间隔、交易信息不对称等导致的市场分割程度较低,且政府对商品市场的干预基本实现了市场化调节,从而使得商品市场对制造业行业或企业的发展制约不大。

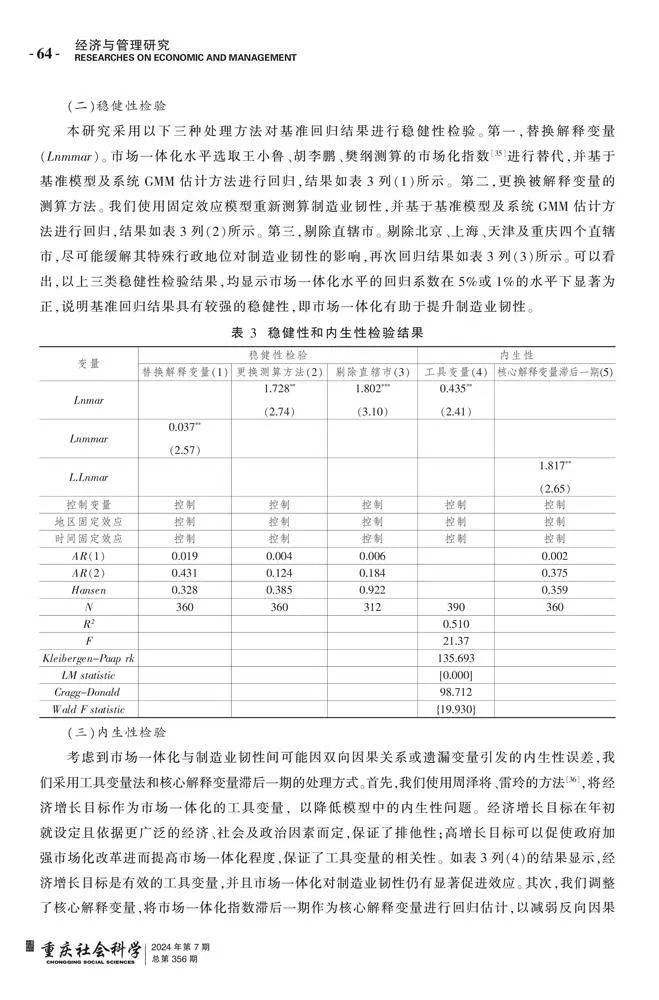

(五)机制效应

基于有限理性与文献借鉴,本研究将要素错配、创新创业作为中介变量,纳入市场一体化与制造业韧性的理论分析框架,探究其影响作用。

中介效应第一步是表5中的列(1),用市场一体化水平指数对制造业韧性水平进行总效应分析,回归系数为0.755,且在1%水平下显著,表明市场一体化水平对制造业韧性为促进作用;第二步是表5中的列(2),市场一体化水平指数作为自变量,对中介变量创新创业进行回归,回归系数为1.736,且在5%水平下显著,表明市场一体化显著提高创新创业;第三步是表5中的列(3),市场一体化水平指数与创新创业同时作为自变量,对制造业韧性水平进行回归,回归系数分别为0.334与0.005,分别在5%和10%的置信水平下显著。相较于表5(1)列,(3)列在加入中介变量后,市场一体化水平的回归系数有所减少,这说明创新创业发挥着部分中介效应。由此,验证了假设H2,即市场一体化的发展,能够通过增加创新创业这一途径间接地促进制造业韧性的提高。

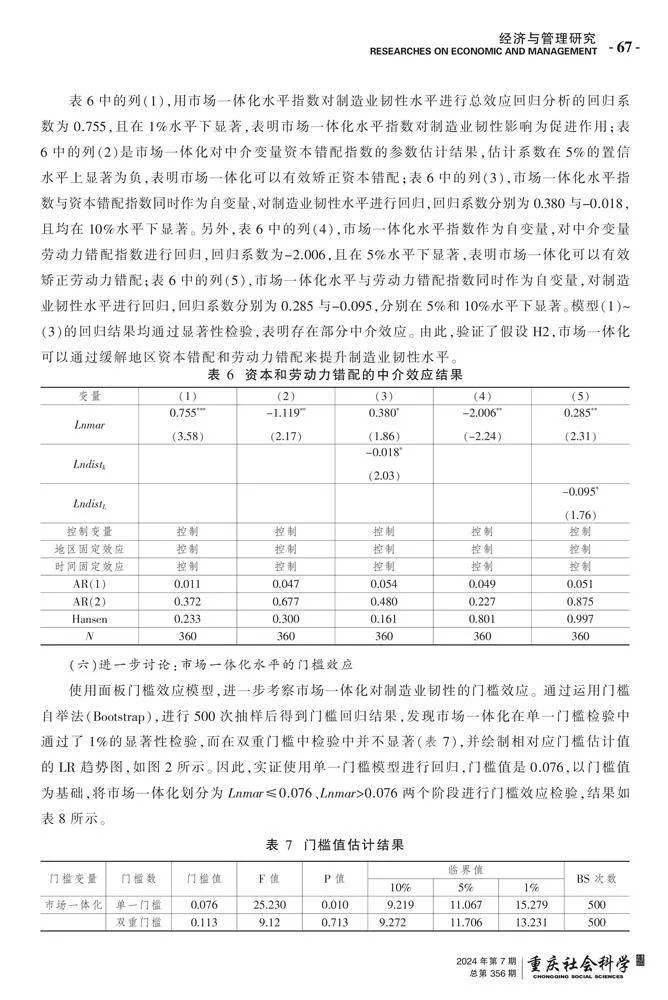

表6中的列(1),用市场一体化水平指数对制造业韧性水平进行总效应回归分析的回归系数为0.755,且在1%水平下显著,表明市场一体化水平指数对制造业韧性影响为促进作用;表6中的列(2)是市场一体化对中介变量资本错配指数的参数估计结果,估计系数在5%的置信水平上显著为负,表明市场一体化可以有效矫正资本错配;表6中的列(3),市场一体化水平指数与资本错配指数同时作为自变量,对制造业韧性水平进行回归,回归系数分别为0.380与-0.018,且均在10%水平下显著。另外,表6中的列(4),市场一体化水平指数作为自变量,对中介变量劳动力错配指数进行回归,回归系数为-2.006,且在5%水平下显著,表明市场一体化可以有效矫正劳动力错配;表6中的列(5),市场一体化水平与劳动力错配指数同时作为自变量,对制造业韧性水平进行回归,回归系数分别为0.285与-0.095,分别在5%和10%水平下显著。模型(1)~(3)的回归结果均通过显著性检验,表明存在部分中介效应。由此,验证了假设H2,市场一体化可以通过缓解地区资本错配和劳动力错配来提升制造业韧性水平。

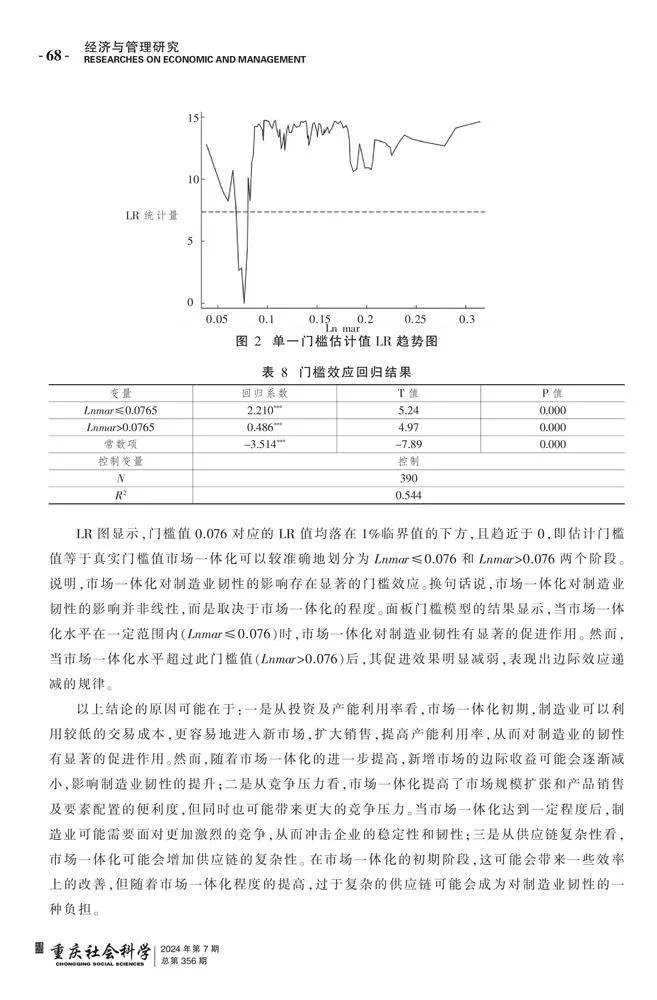

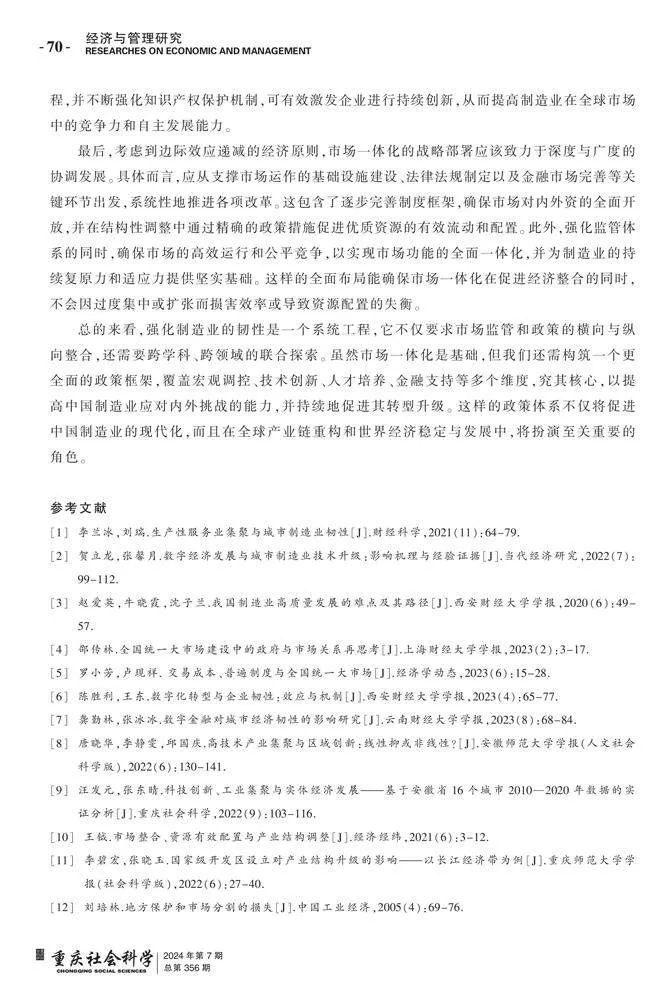

(六)进一步讨论:市场一体化水平的门槛效应

使用面板门槛效应模型,进一步考察市场一体化对制造业韧性的门槛效应。通过运用门槛自举法(Bootstrap),进行500次抽样后得到门槛回归结果,发现市场一体化在单一门槛检验中通过了1%的显著性检验,而在双重门槛中检验中并不显著(表7),并绘制相对应门槛估计值的LR趋势图,如图2所示。因此,实证使用单一门槛模型进行回归,门槛值是0.076,以门槛值为基础,将市场一体化划分为Lnmar≤0.076、Lnmar>0.076两个阶段进行门槛效应检验,结果如表8所示。

LR图显示,门槛值0.076对应的LR值均落在1%临界值的下方,且趋近于0,即估计门槛值等于真实门槛值市场一体化可以较准确地划分为Lnmar≤0.076和Lnmar>0.076两个阶段。说明,市场一体化对制造业韧性的影响存在显著的门槛效应。换句话说,市场一体化对制造业韧性的影响并非线性,而是取决于市场一体化的程度。面板门槛模型的结果显示,当市场一体化水平在一定范围内(Lnmar≤0.076)时,市场一体化对制造业韧性有显著的促进作用。然而,当市场一体化水平超过此门槛值(Lnmar>0.076)后,其促进效果明显减弱,表现出边际效应递减的规律。

以上结论的原因可能在于:一是从投资及产能利用率看,市场一体化初期,制造业可以利用较低的交易成本,更容易地进入新市场,扩大销售,提高产能利用率,从而对制造业的韧性有显著的促进作用。然而,随着市场一体化的进一步提高,新增市场的边际收益可能会逐渐减小,影响制造业韧性的提升;二是从竞争压力看,市场一体化提高了市场规模扩张和产品销售及要素配置的便利度,但同时也可能带来更大的竞争压力。当市场一体化达到一定程度后,制造业可能需要面对更加激烈的竞争,从而冲击企业的稳定性和韧性;三是从供应链复杂性看,市场一体化可能会增加供应链的复杂性。在市场一体化的初期阶段,这可能会带来一些效率上的改善,但随着市场一体化程度的提高,过于复杂的供应链可能会成为对制造业韧性的一种负担。

五、研究结论与政策启示

本研究将全国统一大市场的建设创新性地纳入制造业韧性的分析框架,结合理论阐释和实证检验探讨了商品、劳动力以及资本要素市场一体化对制造业韧性的影响机制,以及创新创业与要素错配的中介作用。结果表明:总体而言,市场一体化显著地提升了制造业的韧性;观察南北地区,无论南方还是北方,市场一体化的发展都能显著加强制造业的韧性,但南方的效果优于北方;以市场一体化的细分市场为例,商品市场、劳动力市场以及资本市场的一体化都不同程度地提升了制造业韧性,且影响程度从高到低依次为资本市场、劳动力市场与商品市场;市场一体化能够通过纠正要素错配以及提升创新创业的方式,提升制造业的韧性;门槛效应检验发现市场一体化对制造业韧性的促进作用呈现出边际效应递减的特征。基于以上结论,我们提出以下政策启示:

首先,全国统一大市场的建设是深化制造业韧性的市场层面基石,关键在于要素市场化的深度改革。这包括土地市场的逐步完善,确保土地使用的高效合理;资本市场的发展,引入多元金融工具,提升资金运用的透明度与效率;劳动力市场的创新,户籍制度的改革以及就业平等政策的推进,旨在提高劳动力资源的流动性与配置效率;技术市场的动能增强,通过加强知识产权保护和完善创新成果转化,鼓励技术创新和应用。为此,政府角色应逐步从直接经济参与者转变为市场监管者和公共服务提供者,推进市场化、法治化、国际化的现代治理体系,消除无效率的行政干预,提升市场运行的透明度和企业运营的灵活性。这样的全方位改革将为制造业的跨区域扩张、劳动力优化配置、资本有效利用创造有利条件,共同推动制造业韧性的全面增强。

其次,区域市场一体化的进程及其对制造业韧性强化的差异化影响,在南北地区间展现出不同的态势。南方地区在市场一体化及制造业韧性方面的优势,显著胜于北方地区。因此,北方地区必须启动精准诊断,汲取南方地区的成功经验,尤其在政策框架设立、市场门槛设定、产业结构优化及服务支持系统构建等关键维度上。北方地区亟待识别中存在的关键薄弱链条,采取针对性的政策支持,促进资源的有效整合,刺激竞争力提升;同时,制定与本地区实际情况相适应的产业策略,优化产业链供应链;建立和完善区域内服务体系,确保信息共享和人才流动的畅通;并且,通过定期的政策效果评估,调整和优化政策,确保其与市场需求的高度一致性。这一序列的动作是推动北方地区在全国统一大市场建设中赶超,并融入国家的宏观经济发展战略的必要步骤。

再次,市场一体化作为资源优化分配和创新精神培养的关键机制,对于增强制造业的适应性和韧性具有根本意义。打造一个包容性的企业文化环境,并通过政策稳定性和财政措施,如研发投入的税收优惠,技术创新基金支持,以及风险投资的引入,旨在减少创新活动的经济负担及市场风险。进一步地,通过促进学术界和工业界的协同,加速技术研发与科研成果的商业化过程,并不断强化知识产权保护机制,可有效激发企业进行持续创新,从而提高制造业在全球市场中的竞争力和自主发展能力。

最后,考虑到边际效应递减的经济原则,市场一体化的战略部署应该致力于深度与广度的协调发展。具体而言,应从支撑市场运作的基础设施建设、法律法规制定以及金融市场完善等关键环节出发,系统性地推进各项改革。这包含了逐步完善制度框架,确保市场对内外资的全面开放,并在结构性调整中通过精确的政策措施促进优质资源的有效流动和配置。此外,强化监管体系的同时,确保市场的高效运行和公平竞争,以实现市场功能的全面一体化,并为制造业的持续复原力和适应力提供坚实基础。这样的全面布局能确保市场一体化在促进经济整合的同时,不会因过度集中或扩张而损害效率或导致资源配置的失衡。

总的来看,强化制造业的韧性是一个系统工程,它不仅要求市场监管和政策的横向与纵向整合,还需要跨学科、跨领域的联合探索。虽然市场一体化是基础,但我们还需构筑一个更全面的政策框架,覆盖宏观调控、技术创新、人才培养、金融支持等多个维度,究其核心,以提高中国制造业应对内外挑战的能力,并持续地促进其转型升级。这样的政策体系不仅将促进中国制造业的现代化,而且在全球产业链重构和世界经济稳定与发展中,将扮演至关重要的角色。

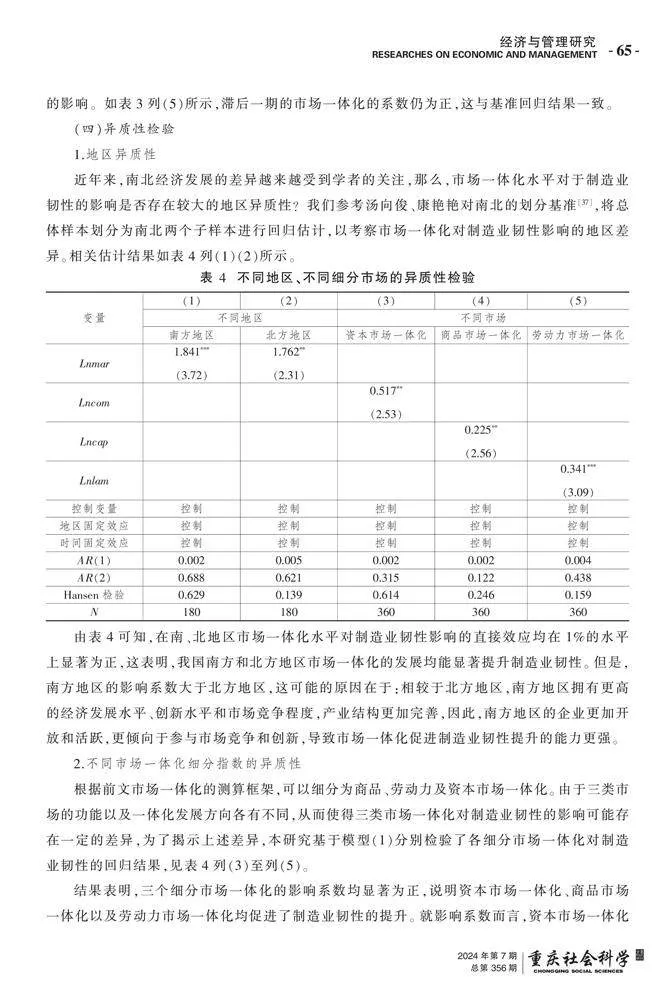

参考文献

[1] 李兰冰,刘瑞.生产性服务业集聚与城市制造业韧性[J].财经科学,2021(11):64-79.

[2] 贺立龙,张馨月.数字经济发展与城市制造业技术升级:影响机理与经验证据[J].当代经济研究,2022(7):99-112.

[3] 赵爱英,牛晓霞,沈子兰.我国制造业高质量发展的难点及其路径[J].西安财经大学学报,2020(6):49-57.

[4] 邵传林.全国统一大市场建设中的政府与市场关系再思考[J].上海财经大学学报,2023(2):3-17.

[5] 罗小芳,卢现祥. 交易成本、普遍制度与全国统一大市场[J].经济学动态,2023(6):15-28.

[6] 陈胜利,王东.数字化转型与企业韧性:效应与机制[J].西安财经大学学报,2023(4):65-77.

[7] 龚勤林,张冰冰.数字金融对城市经济韧性的影响研究[J].云南财经大学学报,2023(8):68-84.

[8] 唐晓华,李静雯,邱国庆.高技术产业集聚与区域创新:线性抑或非线性?[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2022(6):130-141.

[9] 汪发元,张东晴.科技创新、工业集聚与实体经济发展——基于安徽省16个城市2010—2020年数据的实证分析[J].重庆社会科学,2022(9):103-116.

[10] 王钺.市场整合、资源有效配置与产业结构调整[J].经济经纬,2021(6):3-12.

[11] 李碧宏,张晓玉.国家级开发区设立对产业结构升级的影响——以长江经济带为例[J].重庆师范大学学报(社会科学版),2022(6):27-40.

[12] 刘培林.地方保护和市场分割的损失[J].中国工业经济,2005(4):69-76.

[13] 范剑勇.市场一体化、地区专业化与产业集聚趋势——兼谈对地区差距的影响[J].中国社会科学,2004(6):39-51+204-205.

[14] 张泽义,周玉琴.国内市场分割与出口国内附加值率——兼论贸易开放度和贸易政策不确定性的调节效应[J].重庆师范大学学报(社会科学版),2022(4):21-34.

[15] 张聪聪,崔松涛,朱治双,等.市场一体化对区域能源效率的影响及机制[J].资源科学,2023(6):1208-1222.

[16] 李潇,韦晓慧. 数字经济发展与流通业绩效优化——来自大数据综合试验区的证据[J].技术经济与管理研究,2022(2):85-88.

[17] 胡增玺,马述忠.市场一体化对企业数字创新的影响——兼论数字创新衡量方法[J].经济研究,2023(6):155-172.

[18] 蒋瑛,成东申.全球价值链嵌入、国内市场一体化与省际收入差距[J].中国地质大学学报(社会科学版),2024(1):128-142.

[19] 王亚飞,刘静,柏颖.交通基础设施、信息基础设施对要素错配的影响——兼论产业集聚与要素市场化的调节FKDMuj6jE68N5N5HJzxBcdkUDkIQYMOs6VudIZQ5FBk=作用[J].系统管理学报,2023(3):549-559.

[20] 唐为.要素市场一体化与城市群经济的发展——基于微观企业数据的分析[J].经济学(季刊),2021(1):1-22.

[21] 王亚飞,柏颖,廖甍.人力资本错配与人力资本贡献率:系统测度与实证关联[J].系统管理学报,2022(3):509-521.

[22] 董景荣,苏美文.ICT投资、装备制造业全要素生产率——基于技术吸收能力异质性的量化研究[J].重庆师范大学学报(社会科学版),2022(2):5-17.

[23] 王亚飞,权天舒,柏颖,等. 数字经济促进了城市创新创业活跃度吗?——基于269个地级及以上城市的经验研究[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2023(5):135-147.

[24] 谢宝剑,贾晓芳.市场一体化与城市创新创业[J].现代经济探讨,2023(3):107-120.

[25] 代新玲,刘伟.产业数字化、技术创新与城市经济韧性[J].中国流通经济,2022(12):81-91.

[26] 温忠麟,叶宝娟.有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补?[J].心理学报,2014(5):714-726.

[27] BRUCE-E HANSEN. Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference[J]. Journal of Econometrics, 1999(2): 345-368.

[28] DORAN J, FINGLETON B. US metropolitan area resilience: insights from dynamic spatial panel estimation[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2018(1): 111-132.

[29] 刘瑞,张伟静.空间集聚能否提升中国制造业韧性——基于产业适应性结构调整的视角[J].当代财经, 2021(11):16-27.

[30] 盛斌,毛其淋.贸易开放、国内市场一体化与中国省际经济增长:1985—2008年[J].世界经济,2011(11): 44-66.

[31] 吕越,张昊天.打破市场分割会促进中国企业减排吗?[J].财经研究,2021(9):4-18.

[32] PARSLEY C D, WEI S. Explaining the border effect: the role of exchange rate variability, shipping costs, and geography[J]. Joumal of International Economics, 2001(1): 87-105.

[33] 戴若尘,祝仲坤,张晓波.中国区域创新创业指数构建与空间格局(1990—2020)[J].经济科学,2024(1):5-34.

[34] HSIEH C, KLENOW J P. Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2009(4): 1403-1448.

[35] 王小鲁,胡李鹏,樊纲.中国分省份市场化指数报告(2021)[M].北京:社会科学文献出版社,2021.

[36] 周泽将,雷玲.经济增长目标调整促进了资本流动吗?——基于企业跨地区投资的视角[J].南开管理评论,2024(1):168-180.

[37] 汤向俊,康艳艳.数字经济与南北经济增长差距——基于276个城市的实证分析[J].开发研究,2023(3):37-47.

The influence and path identification of the national unified large market on the resilience of manufacturing industry

Wang Yafei Huang Huanhuan Huang Shan

(Chongqing Normal University, 401331)

Abstract: Market mechanism is the core tool of resource allocation and plays a key role in industrial economic activities. The construction of a national unified large market not only helps to strengthen the market foundation of manufacturing development, but also provides a new analytical framework for the study of manufacturing resilience. Based on the panel data of 30 provinces in China from 2008 to 2020 (excluding Tibet, Hong Kong, Macao and Taiwan), this study empirically examines the impact of commodity, labor and capital factor market integration on manufacturing resilience, as well as the mediating effect of innovation and entrepreneurship and factor mismatch. The results show that, overall, market integration has significantly increased the resilience of manufacturing. However, from a regional perspective, the south fared better than the north. The detailed market analysis shows that the integration of commodity market, labor market and capital market has enhanced the resilience of the manufacturing industry to varying degrees, and the influence degree is from high to low in the capital market, labor market and commodity market. Market integration can enhance the resilience of manufacturing by correcting the mismatch between labor and capital factors and enhancing the perspective of innovation and entrepreneurship. In addition, the threshold effect test found that the promotion of market integration on the resilience of the manufacturing industry showed a diminishing marginal effect.

Key Words: manufacturing resilience; National unified large market; Market integration; Influence mechanism; System GMM