探究空气中二氧化碳的实验装置新改进

摘要: 对比当下中学化学教材发现,某些实验装置进行实验时会出现现象不够明显和效率低下等问题,如探究空气中二氧化碳的实验。通过对教材实验的改进,利用单向阀实现大针筒反复地抽气与送气,同时在乳胶头上扎小孔,大大增加空气中的二氧化碳与装置内澄清石灰水的接触时间和接触面积,缩短了澄清石灰水变浑浊的时间,提高了实验效率。该实验可作为分组实验让学生以探究方式实施。

关键词: 单向阀; 二氧化碳; 实验探究; 实验装置改进

文章编号: 1005-6629(2024)07-0066-03 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确指出,化学是研究物质的组成、结构、性质、转化及应用的一门基础学科,也是一门以实验为基础的学科[1]。实验教学不仅要教会学生学会传统的实验操作和解决问题的能力,还要让学生通过实验获取知识,培养科学与创新思维。然而,在帮助学生认识和建构空气中存在二氧化碳这一事实时,当下各中学化学教材的处理方式并不一致。

1 教材分析

1.1 部分中学化学教材的对比

对当下部分中学化学教材关于空气成分的呈现内容和方式做分析后发现,除浙教版外,其余四版教材对于空气成分的编排比较相似。通过表1可以看出,鲁教版和沪科版开篇就直接表述了空气的成分,明确指出空气中是存在二氧化碳的。而人教版和科普版则是在组织学生利用白磷燃烧法测得空气中含有体积分数约为20%的氧气后,以文本描述和饼状图相结合的方式告知学生空气的成分及各成分的含量。从本质上看,四个版本的教材都是把空气中存在二氧化碳这一事实直接告知了学生。显而易见,浙教版教材的编排更加符合新课标的要求。

1.2 浙教版教材的编排

“空气中究竟含有什么?这个问题曾经困扰了人

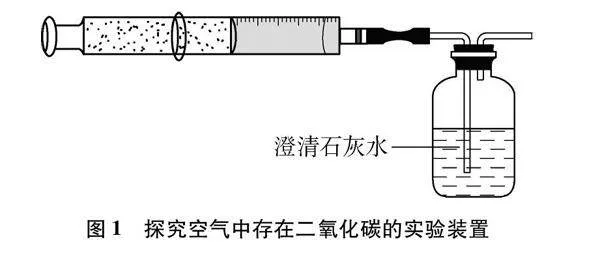

类很久”是浙教版教材空气的成分学习模块的第一句话。教材巧妙地以空气中有哪些物质为核心问题来激发学生的学习兴趣同时串联学习内容,然后组织学生借助如图1所示的实验装置,用大针筒把空气压入澄清石灰水中,最后引导学生通过观察澄清石灰水是否变浑浊来确定空气中是否存在二氧化碳[2]。

1.3 浙教版教材的立意

新课标倡导自主学习、合作学习和探究学习,其本质都是希望学生通过解决问题的方式来学习学科知识。教材如此安排不仅可以帮助学生在获得知识的同时提高实验操作技能,活跃科学思维,还能让学生初步感受到物质性质决定物质用途的学科观念。如二氧化碳具有使澄清石灰水变浑浊的性质,因此,若要检测某物质中是否存在二氧化碳就可以用澄清石灰水来完成检验。当然,对于刚接触化学的学生而言,教师可以把“二氧化碳具有使澄清石灰水变浑浊的性质”当作一个思维支架提供给学生。

1.4 浙教版教材实验的不足

教材的编排虽很有创意,立意也很高远,然而真正在课堂上按照这个装置来组织学生实验会出现很多问题。如尽管教材强调了使用大针筒将空气压入装有澄清石灰水的装置内,但实际上一次甚至十几次推压后也看不到澄清石灰水变浑浊,这样的话学生就会产生空气中是否存在二氧化碳的想法。而且教材装置中的大针筒一次推压完毕后,需要先取下吸入空气后,再和装置左侧的导气管连接,才能实现连续压入空气。很明显,这样的操作是非常低效和繁琐的。

2 实验装置改进

2.1 原因剖析

为什么按照浙教版教材中的装置连续操作十几次都不会出现澄清石灰水变浑浊的现象呢?其主要原因是空气中二氧化碳的含量较低。另外,当装置内注入空气,气压增大了,就会加快装置内空气的流通速度,导致注射器注入的空气和澄清石灰水的接触时间太短、反应不充分,出现澄清石灰水变浑浊不明显甚至不浑浊的现象。杨松耀等对此实验做过探讨和改进[3],改进后实验有一定可行性,但由于装置较复杂而不宜推广。

因此,本文借助中学实验室常见的仪器对教材实验装置再做改进,通过自制教具“探究空气中存在二氧化碳的实验新装置”,让实验操作更方便,实验现象更明显。

2.2 改进原理

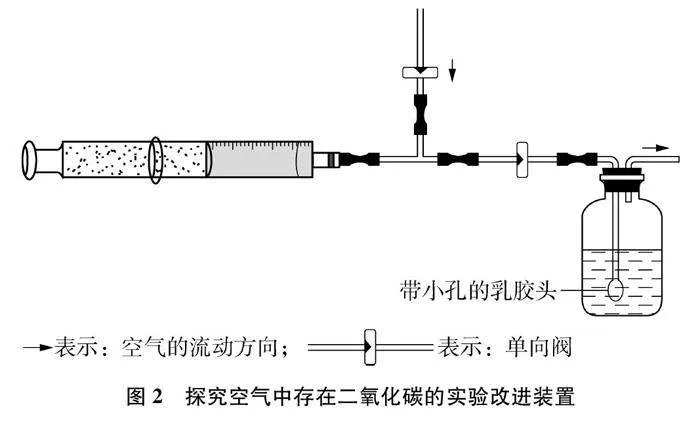

通过调节两个止水夹的开关来实现大针筒的抽气和送气,就可以避免每次送完气需要把大针筒取下吸入空气后再安装到装置的导气管带来的麻烦。最近几年有文献报道有些实验使用了单向阀来设计实验[4],可进一步简化装置。单向阀规格很多(可选两端直径都为5~7mm的),网上有售且价格便宜。

将胶头滴管的乳胶头扎若干个小孔后再次套在胶头滴管的玻璃导管上,然后与橡皮塞中的玻璃弯管相连。因为乳胶头上的小孔孔径小,这样能增大装置内玻璃导管中的空气与澄清石灰水的接触面积,空气从玻璃导管进入澄清石灰水的速度也会减慢,就能解决注射器注入的空气和澄清石灰水的接触时间短、接触不充分等问题。

3 实验部分

3.1 实验器材

大针筒(含针)、橡皮管(4段)、三通玻璃管、玻璃弯管(2个)、单向阀(2个)、胶头滴管、广口瓶(小号)、橡皮塞和澄清石灰水

3.2 装置制作

步骤1:取下胶头滴管的乳胶头用针对其扎若干个小孔,将带有小孔的乳胶头重新套在玻璃导管上。

步骤2:将针筒、胶头滴管、玻璃弯管、广口瓶(小号)、橡皮塞、单向阀(安装时注意空气进出的方向)和三通玻璃管分别用橡皮管按图2的方式连接。

3.3 实验过程与结果

步骤1:对安装好的装置做气密性检查,在确认装

置气密性良好后,向广口瓶中加入一定量的澄清石灰水,要确保澄清石灰水能浸没胶头滴管的乳胶头。

步骤2:向外拉动大针筒的活塞抽气,再向内缓慢推动大针筒的活塞送气,按照该步骤反复几次后,观察广口瓶中澄清石灰水变浑浊的情况。

借助改进后的装置进行实验,只要来回推拉几次大针筒的活塞后,广口瓶内的澄清石灰水就出现了变浑浊的现象。而且在推压大针筒完毕后,再也不需要将大针筒取下再装上的麻烦操作,实现了空气的连续压入,显著提高了实验效率。

4 实验相关说明

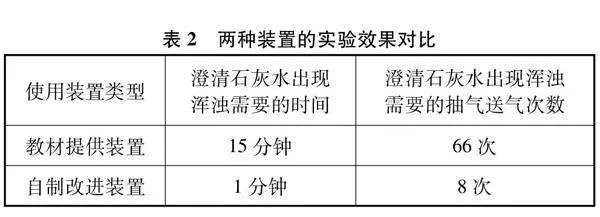

课后用相同体积的针筒与相同质量和浓度的澄清石灰水,分别对教材的装置和自制改进装置做了一系列更加精细的对比实验,结果汇总如表2所示。以表2数据可知,若按照教材提供的装置在课堂上进行演示实验且要以观察到澄清石灰水变浑浊为止,会占用很多的课堂时间,效率低下。而使用自制改进装置无论是实验用时还是实验现象都有巨大的优势,因此,它非常适合在课堂上演示。该装置所需要的实验器材都是中学实验室里常见的,单向阀网上有售且价格便宜,所以必要的时候可以多安装几个自制改进装置,组织学生以分组实验的形式来探究空气中是否存在二氧化碳,培养学生通过动手解决问题的能力。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版集团, 2022.

[2]朱清时. 义务教育教科书·科学(八年级下册)[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 2013: 71~72.

[3]杨松耀. 空气中二氧化碳检验实验的新改进[J]. 化学教学, 2018, (1): 75~77.

[4]曹桂祯, 郑顺来. 单向阀和自制气筒在化学实验中的应用[J]. 化学教学, 2023, (1): 62~66.

(2024年浙江省教研重点课题“设计型学习:发展初中学生‘工程思维’的路径研究”(项目编号:Z2024019)阶段性研究成果。)