大概念统领下的初中化学单元教学设计与实践

摘要: 以“莫尔盐”为情境进行大概念统领下的自主单元教学设计与实践,系统地呈现了基于大概念的单元教学内容开发、教学目标制定、教学流程设计以及第3课时的主要教学过程,并进行教学反思,帮助学生形成多角度认识物质的方式,提升认识物质的层级水平,发展化学学科核心素养。

关键词: 初中化学; 大概念; 单元教学; 专题复习; 莫尔盐

文章编号: 1005-6629(2024)07-0048-06 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“2022版课标”)明确提出“基于大概念的建构,整体设计和合理实施单元教学”的课程理念,旨在“充分发挥大概念对实现知识的结构化和素养化的功能价值”[1]。大概念反映学科本质,具有高度的概括性、统摄性和迁移应用价值。以大概念统领具体知识,建立具体知识与大概念的对接,有利于促进学生从化学知识向核心素养的转化;以大概念为统领进行单元教学,有利于教师把握教学内容的本质和关键,让具体内容的学习服务于学生学科核心素养的发展[2]。单元可划分为自然单元和自主单元两种类型[3],本研究是基于学生学习完沪教版初中化学教学内容而设计的自主复习单元。

1 基于大概念的单元教学内容开发

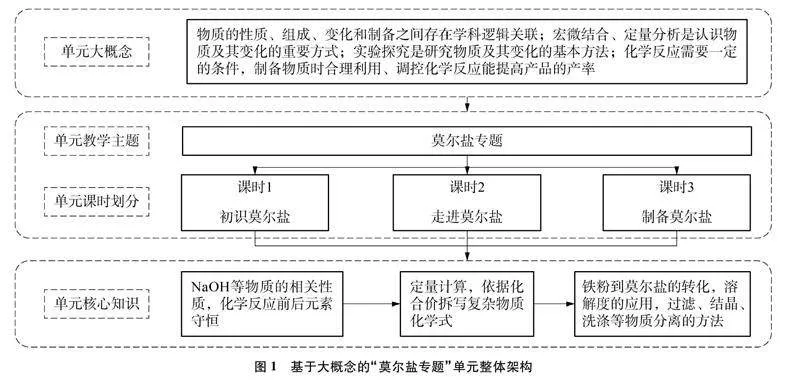

化学单元大概念是化学学科大概念从课标到教材再到教学的转化产物[4],是化学学科大概念下的次级大概念[5]。自主单元大概念的提炼,需要教师将单元教学内容与2022版课标中五个化学主题的BCMAP内容[6]有机结合起来分析。本单元以“莫尔盐”为研究主题,围绕“莫尔盐”的性质、组成和制备,以2022版课标中相应化学主题的部分内容要求为依据提炼单元大概念,最终确定了“初识莫尔盐”“走进莫尔盐”“制备莫尔盐”3个课时,整体架构如图1所示。

课时1“初识莫尔盐”涵盖氢氧化钠等物质的相关性质、化学反应前后元素守恒等核心知识。教学中,通过从微观构成的角度分析莫尔盐的宏观性质,培养学生“宏微结合”的思维能力;利用“反应前后元素种类不变”的思想猜想莫尔盐分解的产物,发展学生的元素观;通过制定实验方案对猜想进行验证,提升学生的科学探究能力、解决简单问题的方案设计能力和与他人沟通交流、合作解决问题的能力等。

课时2“走进莫尔盐”涉及利用化学反应进行定量计算、依据化合价拆写复杂物质化学式等核心知识。教学中,通过定量计算确定莫尔盐的化学式,发展学生从定性到定量认识物质的科学思维;通过归纳“确定类似莫尔盐的陌生物质的化学式”“认识类似莫尔盐的陌生物质的化学性质”的一般思路和方法,培养学生分析、综合和归纳等思维能力。

课时3“制备莫尔盐”涉及铁粉到莫尔盐的转化、溶解度的应用、结晶等物质分离方法的选择等核心知识。教学中,通过对制备过程中反应原理、原料用量及产率的讨论,深化学生对“通过化学反应可以实现物质转化,且化学反应中的各物质间存在定量关系”的认识;通过对制备过程中条件控制、操作选择的讨论,让学生认识到物质的性质是条件控制和操作选择的重要依据,感悟合理利用、调控化学反应对提高产品产率的重要意义。

同时,整个单元将莫尔盐的性质、组成、变化和制备作为认识莫尔盐的不同角度,并在每个课时的教学中建立不同角度之间的学科逻辑关联,帮助学生建立多角度认识物质的方式,有助于发展其物质观。

2 学情分析

通过新授课学习,学生已知道可从性质、组成、变化、制备等几方面学习物质,但大多数学生对此的认识是静态的,还不能从物质的组成、变化、制备等视角认识物质的性质,以及建立起它们之间的学科逻辑关联。

进入复习阶段,一方面学生已基本储备本单元的核心知识,但大多数仍为碎片化、表面化的知识,还没有形成观念性、整体性的认识,导致知识的“迁移低”,很难运用到真实情境的问题解决之中。如学生知道“改变温度会使物质的溶解度降低”,但他们无法将该知识进行迁移,很难解释“制备莫尔盐的过程中,铁粉与稀硫酸反应能否用酒精灯直接加热代替水浴加热、铁粉与稀硫酸反应完全后为何要趁热过滤而不能冷却至室温再过滤”等问题;另一方面学生已初步具备利用单一知识解决简单问题的能力,但还不具备综合运用知识解决复杂问题的能力。如学生能根据化学式分析元素的化合价,能依据质量守恒定律列出化学反应中物质的质量关系、比例关系,但他们还无法将以上知识综合起来确定类似“莫尔盐”的陌生物质的化学式。学生已比较熟悉过滤、结晶、洗涤等物质分离和提纯的方法,一旦将这些操作方法与物质的转化、条件的控制等综合起来去讨论物质的制备问题时,学生往往束手无策,很难将知识融会贯通。

3 大概念统整下的单元教学目标

结合以上分析,依据2022版课标的学业质量和相应学习主题的部分学业要求[7],设计如下教学目标:

(1) 运用实验探究莫尔盐的性质,从宏观、微观、符号相结合的视角解释实验现象,初步形成“物质的性质与组成有关”的化学观念和“宏微结合”的化学思维;

(2) 通过猜想莫尔盐受热分解的产物及验证猜想的方案设计,发展“元素观”,提升实证意识和推理能力以及设计简单实验方案的能力;

(3) 学会利用化合价、比例关系等确定莫尔盐的化学式,归纳确定类似莫尔盐的陌生物质化学式的一般思路和方法,体会定量研究在解决实际问题中的重要作用;

(4) 通过拆写类似莫尔盐的陌生物质的化学式,从组成上分析其化学性质,用化学方程式表示莫尔盐的主要化学变化;

(5) 通过对制备莫尔盐过程中反应原理、原料用量及产率的讨论,认识“在一定条件下通过化学反应可以实现物质转化,且化学反应中的各物质间存在定量关系”,初步形成“变化观”;

(6) 分析制备莫尔盐过程中的物质转化、操作选择和条件控制,感悟合理利用、调控化学反应对提高产品产率的重要意义;

(7)通过建立从物质的组成、变化、制备等视角认识物质性质的方式,发展“物质观”。

4 单元教学流程

本单元以莫尔盐为大情境,以研究莫尔盐的“性质→组成→制备”为主线,设置了“探究莫尔盐的性质”“确定莫尔盐的化学式”“探究莫尔盐的制备”等驱动性任务,学生通过自主实验探究、分析各类学习资源等活动,在师生和生生的提问、追问、观察和对话中,不断提出问题和解决问题,最终实现核心素养的提升。具体的单元教学流程见图2。

5 单元教学过程(以课时3为例)

本单元共3个课时,课时3是帮助学生建构单元大概念的关键内容,其主要体现在三个方面:第一,解决物质的制备问题,需要综合运用物质的性质、组成、变化等知识。以解决物质制备问题为导向的教学,可以有效帮助学生建立起性质、组成、变化和制备之间的学科逻辑关联;第二,讨论制备的产品产率问题,既需要定性分析制备过程中物质的性质及变化,也需要定量分析制备过程中相关物质的“量”的多少;第三,研究物质的制备离不开实验探究,通过真实的实验制备出物质,能有效反映化学学科具有“通过化学变化创造物质”的本质特征,让学生切身感受化学学科的实用价值。以下呈现本课时的教学过程。

5.1 情境导入

[资料1]播放制备莫尔盐的视频,主要步骤如下:

步骤(1):用电子天平称取4g铁粉,倒入锥形瓶中;

步骤(2):向锥形瓶中加入25%的硫酸溶液,振荡摇匀,水浴加热;

步骤(3):待瓶中不再产生气泡后,趁热过滤;

步骤(4):将滤液倒入蒸发皿中,向蒸发皿中加入适量的硫酸铵固体后,水浴加热(温度控制在100℃);

步骤(5):当液体表面出现一层晶膜时,停止加热;

步骤(6):待蒸发皿冷却至室温后过滤,用乙醇洗涤所得固体,并烘干;

步骤(7):用电子天平称量所得固体,质量为23.13g。

设计意图:由于莫尔盐的制备需要较长时间,因此,采用视频演示的形式,播放课前录制并剪辑的莫尔盐制备微课,让学生初步了解其制备过程,明确所需原料、实验条件、实验操作等核心内容,为后续教学做铺垫。

5.2 任务1 制备过程中的物质转化

[活动1]明确反应原理。

[问题1]制备莫尔盐用到的试剂有哪些?请写出“Fe(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O”转化过程中发生反应的化学方程式。

[学生活动表现]学生对铁粉和稀硫酸的反应比较熟悉,能很快地写出Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑。通过分析步骤(4)中加入的原料和产物,大部分学生能写出FeSO4+(NH4)2SO4+6H2O=(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O。

设计意图:明确核心化学反应是认识物质制备的关键环节。要明确核心化学反应,需要寻找出制备过程中使用了哪些试剂?各种试剂起什么作用?在本课时教学中,首先引导学生找出制备莫尔盐需要用到的试剂有铁粉、硫酸溶液、硫酸铵固体、乙醇;其次引导学生认识制备莫尔盐所需的原料是铁粉、硫酸溶液、硫酸铵固体,乙醇的作用是洗涤产品;最后让学生利用所学知识写出“Fe→(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O”转化过程中发生反应的化学方程式,初步形成“在一定条件下通过化学反应可以实现物质转化”的变化观念。

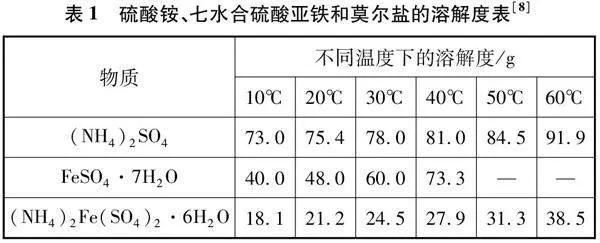

[资料2]表1是硫酸铵、七水合硫酸亚铁和莫尔盐的溶解度表。

[追问]分析表1中的信息,你认为向硫酸亚铁溶液中加入硫酸铵固体能得到莫尔盐的理由是什么?

[学生主要想法]因为相同温度下,莫尔盐的溶解度明显比七水合硫酸亚铁、硫酸铵的溶解度要小很多,所以莫尔盐更易从溶液中析出。

设计意图:通过分析表中的信息,引导学生思考向硫酸亚铁溶液中加入硫酸铵固体制备莫尔盐的原因,学会从物质的变化视角认识物质的性质。

[活动2]计算原料用量及产率。

[问题2]制备过程中,要将4g铁粉完全转化成莫尔盐,理论上至少要加入多少克25%的硫酸溶液和多少克硫酸铵固体?并计算产率。

[学生活动表现]学生能利用2个化学方程式分别计算出至少需要28g 25%的硫酸溶液和9.4g硫酸铵固体。计算产率时,大部分学生是利用2个化学方程式分两步计算出4g铁粉理论上可转化成28g莫尔盐,求出产率=(23.13g/28g)×100%=82.6%,很少有学生根据转化过程中铁元素质量守恒直接计算出莫尔盐的理论产量。在教师的引导下,学生认识到可以根据铁元素质量守恒来计算莫尔盐的理论产量:4g/[(56/392)×100%]=28g。

设计意图:定量分析是研究物质及其变化的重要方式。通过定量计算理论上所需硫酸溶液和硫酸铵固体的质量,一方面可以促进学生形成“化学反应中的各物质间存在定量关系”这一变化观念,另一方面可以让学生感悟到物质制备过程中“量”的重要意义,从“量”的角度发展元素守恒观和定量观。

5.3 任务2 制备过程中的条件控制

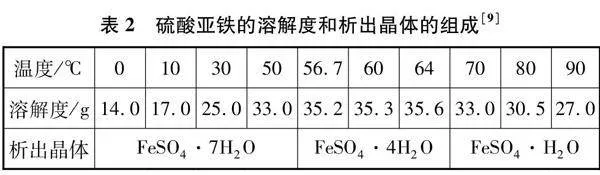

[资料3]表2是硫酸亚铁的溶解度和析出晶体的组成。

[资料4]表3是铁粉与稀硫酸在不同温度下的水浴反应情况。

[活动3]控温原因分析。

[问题3]结合表2和表3分析,铁粉与稀硫酸反应时,为何要水浴加热?铁粉与稀硫酸反应时能否用酒精灯直接加热代替水浴加热?水浴加热的温度应控制在多少℃较合适?

[学生活动表现]学生能很快想到水浴加热的目的是为了加快反应速率,而且能控制适当的温度使反应更充分。在引导学生分析表2和表3后,大部分学生能想到不用酒精灯直接加热的原因是避免温度过高且不易控温,硫酸亚铁的溶解度会降低,导致留在滤液中的硫酸亚铁质量变少,使莫尔盐产率降低;为了保证滤液中含有较多的硫酸亚铁,水浴温度应控制在65℃左右较合适。

设计意图:通过对控温原因的分析,不仅可以培养学生自主提取和加工信息的能力,还能让他们认识到“在实际生产中,通过化学反应实现物质转化需要一定的条件”,且物质的性质是条件控制的重要依据之一,直接影响产品产率。

5.4 任务3 制备过程中的操作选择

[活动4]选择趁热过滤、结晶方法及洗涤试剂的依据。

[问题4]铁粉与稀硫酸反应完全后,为何要趁热过滤而不能冷却至室温再过滤?

[学生主要想法]由表2可知温度在0~64℃时,温度越低,硫酸亚铁的溶解度也越小。趁热过滤,是为了防止硫酸亚铁因温度降低而从溶液中析出,导致留在滤液中的硫酸亚铁质量也变少,降低莫尔盐产率。

[教师支持]滤液中的硫酸亚铁质量是影响产率的重要因素。实际生产中要依据“硫酸亚铁的性质”来进行条件控制和操作选择。

[问题5]实验中获得莫尔盐的结晶方法是什么?能否采用蒸发结晶来获得莫尔盐?能否用水代替乙醇洗涤莫尔盐固体?

[学生主要想法]由步骤(6)可知,采用降温结晶的方法可以获得莫尔盐。不能采用蒸发结晶的原因是因为温度超过100℃,莫尔盐就易受热分解。不能用水洗涤的原因是因为莫尔盐易溶于水,用水洗涤,也会降低产率。

[教师支持]看来,物质实际生产中还要依据“产品的性质”来进行条件控制和操作选择。

设计意图:通过对趁热过滤、结晶方法及洗涤试剂的讨论,进一步让学生认识到物质的性质是选择物质分离和提纯方法的重要依据,也会直接影响产品产率。

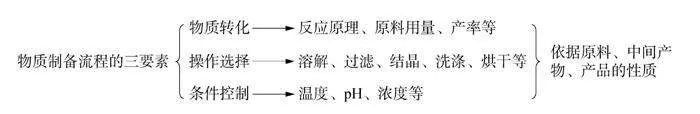

[活动5]归纳总结探究物质制备的一般思路和方法。

[教师支持]指导学生归纳总结探究物质制备的一般思路和方法:

设计意图:帮助学生从物质转化、操作选择和条件控制三个角度,建立分析物质制备问题的思维模型,有利于培养其科学思维。同时,让他们在形成“物质的性质是物质制备三要素的重要依据”的认识基础上,感悟合理利用、调控化学反应对提高产品产率的重要意义。

6 教学反思

对于初中生而言,莫尔盐是一种陌生物质。本单元教学的主要目的不是让学生掌握莫尔盐的性质、组成和制备,而是要让他们学会从物质的组成、变化和制备等视角认识物质的性质,并建立不同角度之间的学科逻辑关联,这不仅是重要的物质认识方式,也是科学物质观的重要内涵。为了实现这一目标,教学中设计了多样化的活动和任务,引导学生在实践中体会物质的各个认识角度之间的关联。如课时1中,学生通过完成任务1体会物质的变化体现性质、物质的性质反映变化,通过完成任务2体会物质的组成决定性质,通过完成任务3学会从物质的组成角度分析变化;课时2中,学生通过完成任务2学会基于物质的组成推测物质的化学性质;课时3中,学生通过完成任务2知道制备物质时需要依据物质的性质来进行条件控制,通过完成任务3知道制备物质时需要依据物质的性质来选择物质的分离方法等。

学生对物质性质的认识水平是随着物质的组成与结构、物质的化学变化等主题的学习而逐渐进阶的,学生认识物质性质有一个从宏观到微观、定性到定量、孤立到系统的层级发展过程[11]。要提升学生认识物质的层级水平,教师在教学中需要凝练大概念,并依据学科知识逻辑顺序和学生认知发展规律,遵循循序渐进的教学原则,整体设计和合理实施单元教学。如本单元教学中,在单元大概念统摄下,3个课时的教学内容联系紧密、环环相扣,且对学生的学科能力表现评价水平是逐层递进的。如要完成课时1的任务,学生需要通过莫尔盐的性质推测莫尔盐的组成,从莫尔盐的组成角度推测莫尔盐受热分解的产物,达到“宏微结合-定性分析-推论预测”的能力水平;要完成课时2的任务,学生需要综合运用化合价、质量关系、比例关系、元素质量守恒等知识,通过定量计算来确定莫尔盐的化学式;需要通过拆写类似莫尔盐的陌生物质化学式,在认识陌生物质组成的基础上推理物质的化学性质,达到“宏微结合-定性定量结合-复杂推理”的能力水平;要完成课时3的任务,学生则需要利用莫尔盐的组成、性质及变化,系统分析物质制备过程中物质转化、条件控制和操作选择的相关问题,达到“宏观-定性定量结合-复杂推理-系统分析”的能力水平。

参考文献:

[1][7]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.

[2]何彩霞. 化学学科核心素养导向的大概念单元教学探讨[J]. 化学教学, 2019, (11): 44~48.

[3]占小红, 刘欣欣, 杨笑. 基于学科大概念的单元教学设计模式与类型化研究[J]. 上海教育科研, 2022, (9): 75~81.

[4]杨玉琴, 陆海燕, 吕荣冠. 学科大概念: 从课标到教材到教学的转化——基于《义务教育化学课程标准(2022年版)》的分析[J]. 化学教学, 2022, (10): 3~9.

[5]吴星. 以大概念统领设计义务教育化学课程内容——《义务教育化学课程标准(2022年版)》解读(二)[J]. 化学教学, 2022, (11): 3~8.

[6]郑长龙, 迟铭. 从理念看变化: 《义务教育化学课程标准(2022年版)》解析[J]. 教师教育学报, 2022, 9(3): 129~136.

[8][9]嵇雷高. 用样例引领的方法复习化学实验——基于以废铁屑为原料制备硫酸亚铁铵的实验研究[J]. 中学化学教学参考, 2013, (6): 30~33.

[10]季然, 胡勇. 硫酸亚铁铵制备实验条件的优化研究[J]. 广东化工, 2017, 44(6): 78~79.

[11]支瑶等. 2022版课程标准解析与教学指导——初中化学[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022: 87~96.

(江苏省教育科学“十四五”规划课题“学科核心素养导向下的初中化学单元教学实践研究”(编号:C-c/2021/02/102)的阶段性研究成果。 )