融合科技发展史促进学生核心素养发展的教学设计

摘要: 以碳在人类社会发展史中的重要作用作为课堂教学情境,以碳的化学性质为知识载体,在碳为观“知”、碳为观“值”、碳为观“智”、碳为观“志”四个教学环节中,通过梯度化的问题链和系列化的任务群,建立“情境-问题-任务-知识-素养”的关联,构建“用途-性质-变化-因素”认知体系,发展学生核心素养,彰显学科价值。

关键词: 科技发展史; 核心素养; 学科价值; 碳的化学性质

文章编号: 1005-6629(2024)07-0036-06 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

科学技术发展史是人类认知和实践的历史,反映了人类对自然规律的探索和对技术应用不断改进的过程。在这个过程中,人们不断提出新的理论,创造新的技术,解决各种困难,积累了大量的理论知识和实践经验。当我们在探寻科学技术发展史时,实际上是在探索人类认知和实践的进程。科学技术发展史承载着科学知识、科学方法、科学思维与科学精神的形成、发展及演变过程的史实,是兼具知识价值与素养价值的真实情境素材[1]。

《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在课程理念部分提出:“精心选择促进学生核心素养发展的化学课程内容,注重结合学生已有的生活经验,反映化学科学发展的新成就,体现化学课程内容的基础性、时代性和实践性……。[2]”化学教师将科学技术发展史与初中化学教学内容相融合,可以展现人类对物质世界的探索历程,呈现探索知识的原始动态过程,有助于学生理解化学科学本质[3],树立科学发展观,发展核心素养,彰显学科价值。

本文以沪教版教材第四单元“燃料及其燃烧”第二节“碳”的第二课时课堂教学设计为例[4],探究在教学设计中如何充分融入科技发展史,以实现课程标准中提出的核心素养培养目标。

1 教学主题内容

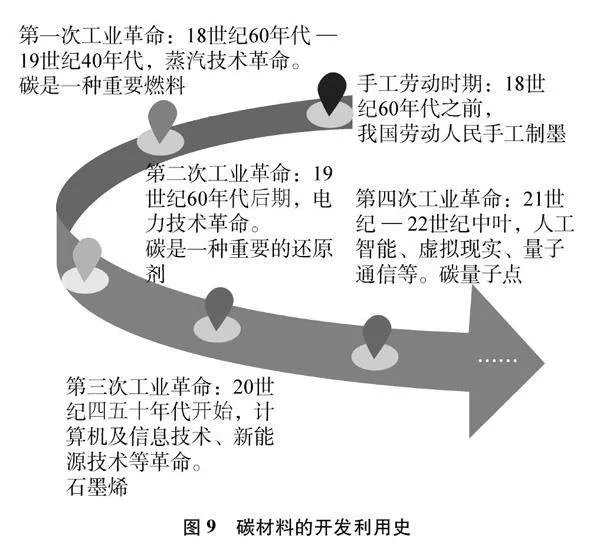

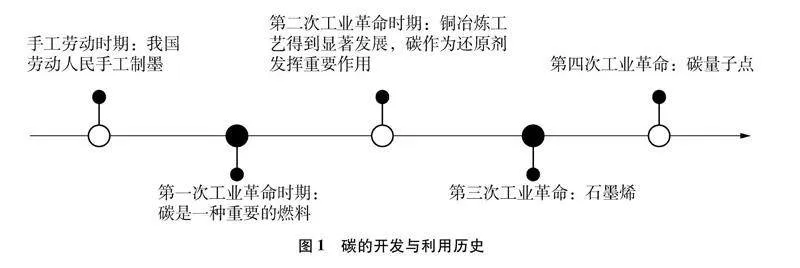

本节课的主要教学内容为“碳的化学性质”:常温时的稳定性、点燃时的可燃性、高温时的还原性。人们对碳的开发与利用贯穿了社会发展的各个时期(见图1):我国劳动人民在手工劳动时期就掌握了用碳单质制墨的方法,开启了用碳单质书写的篇章;工业革命时期碳作为燃料和冶金工业的重要原料,在推动工业化的进程中发挥了至关重要的作用;随着科学技术的进步,石墨烯、碳量子点等碳纳米材料正在引领科技革命,为电子、材料和生物技术等领域带来了新的发展前景。

本节课充分挖掘教材蕴含的学科知识、学科方法和学科价值,落实核心素养。以碳单质对社会发展的推动作为贯穿整堂课的教学情境,承载碳的化学性质与用途,促进知识的形成,强化物质性质与用途的关系,初步形成化学反应调控观;基于真实情境,开展实验探究,提高科学探究能力;运用手持传感器数字化助力实验研究,提升“宏观-微观-符号-曲线”四重表征能力;感悟化学对社会的巨大推动作用,塑造积极的社会价值观,培养责任担当。

2 教学设计思想

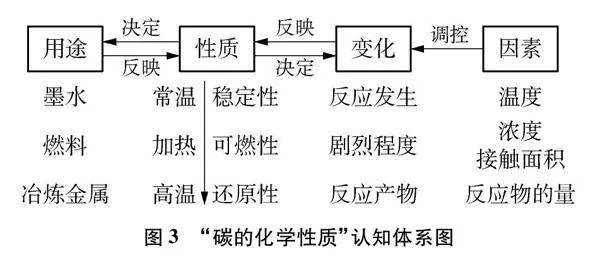

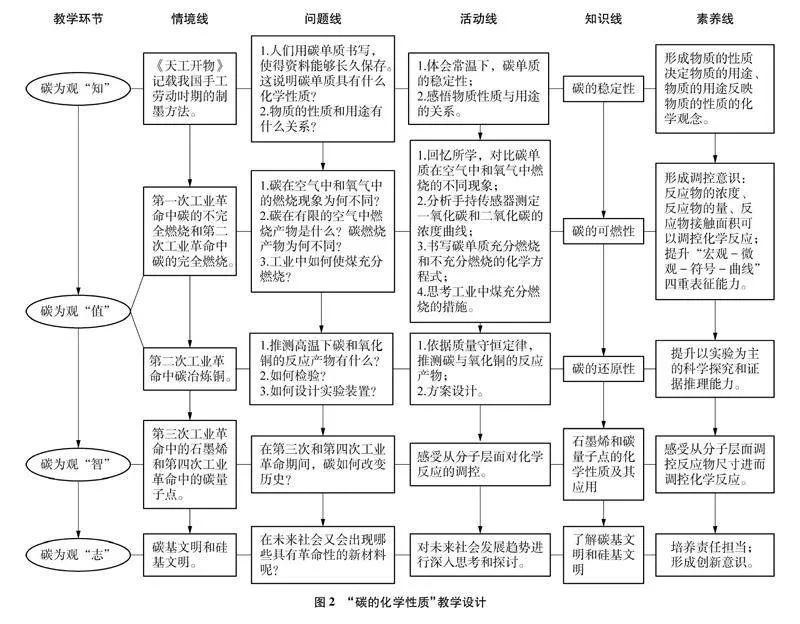

2.1 融入科技发展史情境,教学设计结构化,知识关联体系化

本节课设计了碳为观“知”→碳为观“值”→碳为观“智”→碳为观“志”四个教学环节。首先,从碳的基础知识出发(“知”),建立学生对碳的化学性质的初步认识;接着,探索碳在生产和生活中的应用(“值”),加深学生对碳的价值的理解;然后,进入碳材料的创新和智慧开发(“智”),激发学生的创新思维;最后,展望碳基与硅基文明的未来(“志”),培养学生的责任担当。教学设计遵循学生认知发展规律,通过设计梯度化的问题链,发布系列化的任务群,实现“情境-问题-任务-知识-素养”的关联(见图2),构建“用途-性质-变化-因素”认知体系(见图3)。这一设计不仅涵盖了科学知识的学习,还促进了科学探究、科学态度和科学思维的发展,全面提升学生的核心素养。

2.2 挖掘科技发展史中真实技术壁垒,开展实验为主的探究式教学模式

“新课标”在教学策略中建议“注重运用现代化技术手段,加强探究活动中的科学思维,基于科学探究与实践活动建构化学观念,增进对化学科学及科学探究本质的理解,发展科学探究能力和创新意识”[5]。教学中挖掘碳在推动工业化进程中面临的真实技术壁垒,针对碳在燃烧、冶金中是否会生成一氧化碳开展实验探究。借助一氧化碳和二氧化碳手持传感器测定碳在有限空间中的燃烧产物,建立化学反应的“宏观-微观-符号-曲线”四重表征,帮助学生更深刻地综合认识化学反应的实质和过程。教材中碳还原氧化铜的实验为验证性实验,为了发展学生在真实情境中创造性解决问题的能力,教学中将该实验改为探究性实验,引导学生设计实验方案探究碳在还原氧化铜反应中的气体产物,培养学生科学探究能力和创新意识。

3 课堂教学片段

3.1 碳为观“知”

[教师提问1]社会的发展离不开记录,同学们知道最初人们是如何书写文字的吗?

[学生]最初人们是把文字刻在龟甲兽骨、青铜器或竹简上。

[教师提问2]这种方式书写有什么特点?

[学生]费时、费力。

[教师提问3]后来人们又如何书写?

[学生]用墨水在丝帛、纸张上书写。

[教师讲解]我国是世界上最早生产炭黑的国家。世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性著作《天工开物》就记载了我国古代人民手工制墨的方法。《本草纲目》等著作中留下了人们用墨书写的痕迹。人们用碳单质书写,使得资料能够长久保存。

[教师提问4]这说明碳单质具有什么化学性质?

[学生]常温下具有稳定性。

设计意图:通过生活中的碳为观“知”,感悟物质性质与用途的关系;通过了解古人对碳的性质与用途的探索,感受我国古人的智慧,增强对国家、民族的认同感,培养家国情怀。

3.2 碳为观“值”

[教师提问1]随着科学技术的进步,人们进入了工业革命时代。蒸汽机的发明和广泛应用是第一次工业革命的重要标志之一,大家知道蒸汽机的动力从何而来吗?

[学生]蒸汽机的动力来自煤炭的燃烧。

[教师提问2]煤的主要成分是碳,这说明碳具有什么化学性质?

[学生]加热或点燃时,具有可燃性。

[教师提问3]碳单质既稳定,又不稳定,为什么会表现出如此大的差异呢?这说明反应能否发生与什么有关?

[学生]因为温度不同,碳的化学性质也不同。这说明化学反应能否发生与温度有关。

[教师提问4]在此之前,我们还学习了碳燃烧的哪些知识?碳在空气中或在氧气中燃烧的现象有何不同?为何不同?这说明还可以怎样调控化学反应?

[学生]碳在空气中燃烧发出红光,在氧气中燃烧发出白光。反应物的浓度不同,反应的剧烈程度也不同。我们可以通过改变反应物的浓度,调控化学反应的剧烈程度。

[教师提问5]在有限的空间中,碳燃烧的产物是什么呢?

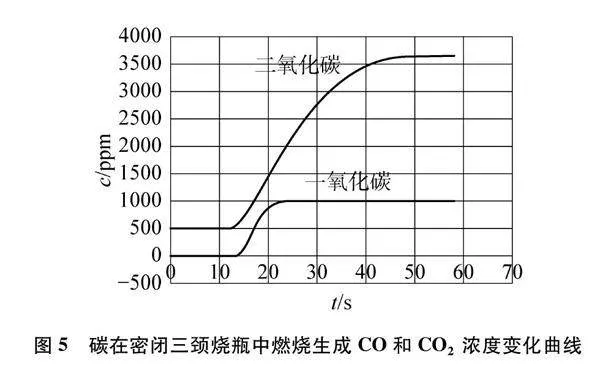

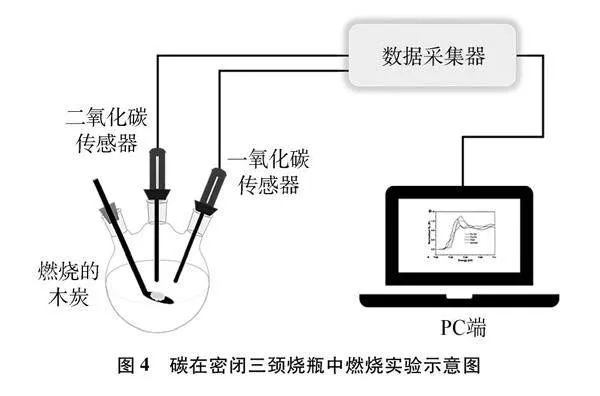

[实验展示]将点燃的木炭放入密闭的三颈烧瓶中,分别用一氧化碳和二氧化碳传感器测定密闭容器中一氧化碳和二氧化碳的浓度(见图4、图5)。

[学生]碳燃烧的产物既有一氧化碳,又有二氧化碳。

[教师讲解]由于第一次工业革命时期人们掌握的燃烧技术相对简单,碳的燃烧往往是不充分的,既有二氧化碳生成,也有一氧化碳生成。

[教师提问6]人们是否希望生成一氧化碳?

[学生]一氧化碳有毒,会污染环境。一氧化碳燃烧也会放出热量,造成能源的浪费。

[教师讲解]随着技术的发展,人们在第二次工业革命中开发出一系列先进的燃烧设备,改进了燃烧技术,实现煤的充分燃烧,使其燃烧产物为二氧化碳,不仅减少了废气排放,还提高了燃料的利用率。

[教师提问7]碳燃烧生成一氧化碳和二氧化碳的化学方程式应如何书写?

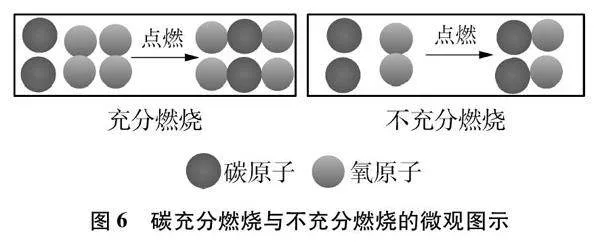

[PPT展示]碳充分燃烧与不充分燃烧微观图示(见图6)。

[教师提问8]对比碳燃烧生成一氧化碳和二氧化碳的化学反应,为什么碳与氧气反应的产物会有不同?这说明我们还可以如何调控化学反应?

[学生]碳燃烧的产物不同,是因为参加反应的氧气的量不同。可以通过调控参加反应的反应物的量,来调控反应的产物。

[教师提问9]在工业生产中,可以采取哪些措施促进煤的充分燃烧?

[学生]可鼓入足够的空气,可把煤磨碎。

[教师提问10]把煤磨碎是利用何种原理调控化学反应?

[学生]这是通过增大反应物的接触面积来调控化学反应。

[教师讲解]随着工业化进程的推进,人们对金属的需求量显著增加,在第二次工业革命期间,金属冶炼工艺也得到了显著提高。人们以碳和氧化铜为原料,在高温的条件下制取了铜。

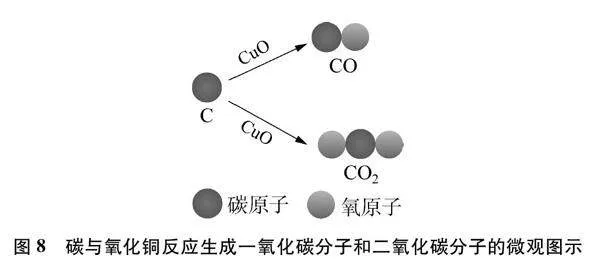

[教师提问11]碳单质和氧化铜反应的产物除了有铜,还有什么呢?推测的依据是什么?

[学生]碳和氧化铜反应可能还会生成的物质有三种情况:①一氧化碳,②二氧化碳,③一氧化碳和二氧化碳。

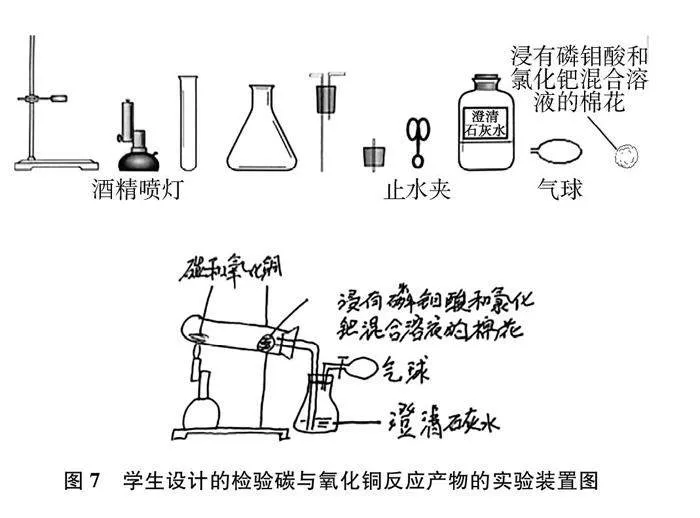

[教师提问12]如果我们要设计一套装置,用于碳和氧化铜反应并检验产物,该装置应该包含哪些部分?

学生交流讨论并回答。

[学生]反应装置→检验装置→尾气处理装置。

[教师提问13]同学们能否用提供的器材(见图7),设计一套实验装置,用于检验碳和氧化铜反应的产物?(提示:氯化钯和磷钼酸的混合溶液遇一氧化碳变蓝色,可用于一氧化碳的检验)

学生交流讨论、开展实验,教师巡视指导。

[教师提问14]实验中同学们遇到了哪些问题?你推测是何种原因?如何解决?

学生分享实验过程中遇到的问题,师生共同讨论,总结实验操作注意事项。

[教师提问15]实验中出现哪些现象,可以得出什么结论?

[学生]澄清石灰水变浑浊、氯化钯和磷钼酸混合溶液变蓝色,说明产物中既有一氧化碳,也有二氧化碳。

[教师提问16]我们是否希望生成一氧化碳?如果我们想减少一氧化碳的生成,大家觉得应该如何调控?

[PPT展示]碳与氧化铜反应生成的一氧化碳分子和二氧化碳分子的微观图示(见图8)。

[学生]氧化铜的量会影响反应产物。

[教师提问17]请同学们写出碳与氧化铜反应生成二氧化碳的化学方程式,并根据化学方程式计算:当气体产物全为二氧化碳时,碳和氧化铜的质量比的范围是多少?

[教师讲解]碳夺取氧化铜中的氧元素,生成了二氧化碳。这种夺取氧元素的性质被称为还原性,我们下节课继续探讨。

设计意图:本环节旨在让学生在第一次和第二次工业革命进程的情境中学习碳单质的化学性质,认识碳单质在社会发展进程中所起的推动作用,彰显化学学科价值。学生通过对比碳在常温下化学性质的稳定性和点燃时的可燃性、在空气和氧气中燃烧的剧烈程度不同以及碳与氧气反应的产物也不同三个认知冲突中,建立化学反应调控意识[6]。进一步学以致用,分析工业中使煤充分燃烧的措施,探讨调控碳与氧化铜反应的气体产物为二氧化碳的措施。在讨论过程中,通过手持传感器绘制生成物一氧化碳和二氧化碳的浓度曲线、化学反应微观图示的表征、化学方程式的书写,提升学生“宏观-微观-符号-曲线”四重表征能力。在经过碳与氧化铜反应的实验猜想、实验验证、证据推理、得出结论的过程中,提高科学实验探究能力。

3.3 碳为观“智”

[PPT展示]第三次工业革命和石墨烯、第四次工业革命和碳量子点。

[教师讲解]在第三次和第四次工业革命中,碳又如何改写历史呢?在第三次工业革命期间,一种单层碳材料从石墨中被分离出来,这就是石墨烯,1毫米厚的石墨大约包含300万层石墨烯。在第四次工业革命期间,科学家制备出了碳量子点。碳量子点也称为碳点或碳纳米点,直径在2~10nm。在生物体内,石墨烯和碳量子点因其无毒、化学性质稳定,具有良好的生物相容性。科学家通过化学改性在石墨烯和碳量子点表面固定一些特定的分子或药物,可以实现对生物分子进行选择性检测和药物的高效运载。

设计意图:通过介绍石墨烯和碳量子点的应用,引导学生意识到人们已经能够从分子层面改变化学物质,进而调控化学反应。这样的设计让学生感悟到科技的迅猛发展,意识到科技创新的重要性,激发学生对人类智慧的赞叹,促使他们深入思考科技发展对人类文明的意义和影响。

3.4 碳为观“志”

[PPT展示]碳材料的开发利用史(见图9)。

[教师讲解]碳,是人类文明发展的基石。碳材料的开发和利用历史,是人类智慧的体现,也是科技进步的缩影。随着科技的发展,硅基文明的崛起开始引领新一轮的科技革命。硅半导体技术的发展推动了信息技术的飞速进步,硅基太阳能电池的应用则为可持续能源提供了新的方向……

碳基与硅基文明的较量,反映了人类对于利用自然资源和推动技术创新的双重追求,更预示着人类社会发展的多样可能性。在未来社会又将出现哪些具有革命性的新材料和新技术呢?作为未来的创新者和决策者,学生将承担起运用所学知识,推动社会向着更加可持续和智能的方向发展的重任。让我们以对知识的深刻理解和对未来的积极态度,共同迎接社会发展的挑战和变革!

设计意图:本环节旨在激励学生去展望未来,鼓励他们对未来的社会发展趋势进行深入的思考和探讨。这样的思考和探讨有助于培养学生的未来意识和创新意识,使他们能够积极适应社会发展的变革和挑战,意识到自己在塑造未来的过程中所能发挥的重要作用,成为具有远见和担当的社会发展的中坚力量。

4 教学效果与反思

4.1 教学效果

本节课学生的学习热情和参与度显著提高,对探究实验表现出了浓厚的好奇心和探索欲。教师在课后对学生进行了随机访谈,学生的感受主要体现为:(1)将化学知识与人类社会生产力发展史结合,深刻感受到了化学学科的魅力以及在推动社会进步中的重要价值。(2)小组合作开展探究实验,提高了团队协作能力,获得了实验成功的学习体验。(3)小组讨论环节,通过分享观点,交换思想,深化了对知识的理解和运用。(4)通过微观图示,更加直观理解化学反应的本质。由此可见,开展以化学实验为主的多种探究活动,宏微结合,运用证据推理与模型认知的思维方式,有助于实现学生积极参与并解决综合复杂的实际问题。教师通过“课堂反馈”对授课班级(40人)和另一平行班级(40人,采用常规教学)共80名学生进行测试,收回有效测试卷80份,测试内容覆盖了碳的化学性质、化学反应调控、“宏观-微观-符号-曲线”四重表征能力、实验探究、依据化学方程式进行定量计算等核心知识。测试结果表明:两个班级所有学生均能够根据碳的用途准确推断碳的化学性质。在化学反应调控的理解上,授课班级学生表现出对反应发生、反应速率和反应结果三个关键维度有较深的理解,并能够基于实验事实作出准确的分析和判断。尤其是授课班级在运用四重表征进行分析和依据化学方程式进行定量计算方面的能力更为突出,凸显了教学策略在加深学生对化学本质理解、提升其分析与应用能力方面的显著效果。

4.2 教学反思

4.2.1 教学拓展需关注学生的可接受性

在教学设计时,教师通过研读教材和文献,创设了承载碳化学性质的科技发展史情境,提炼出当前学生所能理解的“化学反应调控”的影响因素,促进学生认识条件对化学反应的重要性。然而,在实际生产与科研中可以调控化学反应的因素是多元和复杂的,教师在进行教学拓展时,需注意学生的已有认知基础,在学生可理解的范围内适当延伸。

4.2.2 从定量视角认识化学反应还需通过后续教学深化

“课堂反馈”发现,学生在运用化学方程式从定量角度解决实际问题时,授课班全对的人数为72.5%,平行班仅为47.5%。教师通过与学生深入沟通,了解到他们普遍认为此类问题难度较大,对思维能力要求较高。针对这一问题,教师在后续教学中应继续强化微观图示与化学符号的关联,借助微观图示辅助学生基于反应物和生成物的微观构成从定量角度进一步理解化学反应的本质,从而提高实际应用和迁移能力。

参考文献:

[1]刘贝贝, 严文法. 基于化学史学科核心素养培养价值的教学设计——以新人教版必修第一册“电解质的电离”为例[J]. 化学教学, 2021, (9): 51~55.

[2][5]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版集团, 2022: 5, 2, 16.

[3]严文法, 王小梅, 李彦花. 新课标视域下化学史的科学本质教育功能研究[J]. 化学教学, 2020, (1): 3~7.

[4]王祖浩主编. 九年义务教育课本·化学·九年级第一学期(试用本)[M]. 上海: 上海教育出版社, 2019: 111.

[6]何彩霞. 围绕学科知识结构与思维方法组织教学——以初三“化学反应条件”为例[J]. 化学教学, 2017, (11): 44~48.