何为“化学美”

摘要: 近年来化学美育愈发受到关注和重视,但鲜有研究涉及“化学美是什么”这一基本问题,导致“化学美”概念的模糊。认为化学美不是化学事物的固有特征,化学课堂和化学实验中的美也并非都是化学美。从中国传统美学的“意象”中获得启示,把“化学美”的概念界定为主体在依托化学事物的审美活动中形成的意象世界。化学美区别于其他类型的美的特征是具有化学意蕴。

关键词: 化学美; 概念界定; 中国传统美学; 意象

文章编号: 1005-6629(2024)07-0026-04 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

1 引言

在化学教育中关注化学美的呼吁由来已久。早在1969年,Journal of Chemical Education期刊发表的Truth and aesthetics in chemistry(“化学的真与美”)一文就指出美学吸引力对化学家非常重要,因此应重视化学教育中的美学价值[1]。中国学者最早于1985年在《化学教学》发表“应当重视化学教学中的美育”一文[2],被视为中国化学美育的开端。此后的半个世纪里,有关化学美和化学美育的研究日趋丰富,从早期“要重视”“能开展”美育的呼吁,逐步深入到美育的价值功能和如何实施等层面[3]。

但是,目前的化学美育研究缺少美学理论的指导,哪怕是对“化学美”这样的基本概念也缺少界定,这造成了化学美育研究难以深入,且无法融入主流的美学理论、美育理论的话语体系。本文从美学意义上探讨“化学美是什么”的基本问题,澄清已有化学美育研究和实践中的误区,并提出对化学美育的启示。

2 “化学美”概念的误解

2.1 化学美是化学事物的固有特征

第一种误解是把化学美视为化学事物固有的特征,认为那些可以被感官直接感知的色彩(如五彩斑斓的晶体矿石),形态(如丝绸般的絮状沉淀)和结构(如对称的苯环结构)是美的。有学者把这些美称为“化学的静态美”,认为其是“恒定存在的”[4]。

这样的论述在日常语境中不会引发误解,因为人们在生活中常常会说某件东西是“美的”。但从美学角度看,这样的说法错把“美”当做了对象的固有特征、客观属性,错把“美”实体化了。正如唐代诗人柳宗元语:“美不自美,因人而彰”,试想不同学生即便在同一课堂中接触到同一化学事物,也只有一部分学生能感受到美。色彩丰富的化学物质、变化繁多的实验现象、对称的微观结构等都是化学事物固有的感性形态,尽管它们具有审美价值潜能,但它们本身不等于美。学生通过感官对这些感性形态的认知(如:氢氧化铜沉淀是蓝色絮状的、苯环的微观结构是对称的),也不等于对它们的审美判断(如:氢氧化铜沉淀是美的、苯环的微观结构是美的)。

2.2 化学课堂中的美都是化学美

第二种误解是把化学课堂中的美都视为化学美。化学课堂中包括化学内容、教师、学生、环境等众多事物,它们都可以转化为审美对象。基于美学原则设计的课堂,如Parrish提出的从营造紧张感开始、制造持续的悬念、以学习者为主角[5],确实能让学生获得审美体验,但是它们以教师、学生或教学行为为审美对象,而不以化学事物为审美对象,因此不属于化学美的范畴。

2.3 化学实验中的美都是化学美

化学实验很容易引起学生的审美体验。现实中常见这样的场景:学生在实验操作时全神贯注地盯着反应容器,在看到实验现象的那一刻,激动而惊喜地发出惊叹声。毫无疑问,他们在这一过程中体验了美。但这种美是否是化学美,还要看主体对审美对象的选择性关照。

例如,在一次沉淀反应实验中,学生被沉淀的形状吸引,写下了当时的感受:“意外发现沉淀的形状神似一只呆萌的考拉,趴在溶液的边缘,像刚刚睡醒从水坑里钻出来,非常可爱。”由此可见,学生感知到现象后,产生了对艺术形象的联想,因此他在化学实验中更多地体验了艺术美,而非化学美。又如,一些中学生在镁条燃烧、发出耀眼光芒时聚精会神,但在检验生成物的性质时却失去了兴趣,那么他们也未必体验了化学美。试想,如果将上述中学生换成对化学没有任何了解的小学生,在看到这样的实验现象时也可能做出相同的反应(审美活动),但此时形成的审美意象没有任何化学意蕴,故不应认为是化学美。还有一些涉及化学实验的STEAM项目案例中,教师要求学生以涂色或添加装饰的方法美化产品的外观,显然这也不涉及化学美。

3 “化学美”概念的界定

以中华美育精神为依托,构建具有中国特色的美育学科和理论体系,具有重要的意义[6]。本文以中国传统美学的意象说作为理论基础,把“化学美”概念界定为具有化学意蕴的意象。意象是哲学美学本体意义上的一个概念,体现了中国古代天人合一、物我同一的哲学意识。中国古代艺术家很少追求外在的形象,而是追求意象之美,如明代美学家胡应麟在《诗薮》中说:“古诗之妙,专求意象”;清代文学家刘熙载在《艺概·书概》中说:“书与画异形而同品……意象变化,不可胜穷”。

意象是主体在感知外在事物后,在动情的愉悦中,能动地创造出的一种物我交融的形态[7]。意象中不仅包括了客观事物,还包含了主观的人格和审美判断——“意”指的是客体化的主体情思,“象”指的是主体化了的客体事物。例如,同为月亮,在不同古诗中被创造成了不同意蕴的意象,以寄托诗人思乡、思亲、虔诚、孤独等不同情感。

本文遵循美学家朱志荣的观点,中国传统美学的“意象”的概念与美学意义上的“美”的概念是等同的。化学美是主体依托于具有审美价值潜能的化学事物,把情意投射到其中,把创造运用到其中,达到的物我交融的状态。在这种审美活动中,真实世界在人的心中显现为“意象”世界——这是审美创构的成果[8]。因此,化学美不是客观的,而是主客观的统一。

化学美与艺术美、社会美、自然美的本体都是意象,化学美与其他类型的美的区别不在于审美活动的发生是否在化学课堂、化学实验之时,而在于审美活动形成的意象世界是否具有化学意蕴。因此我们把化学美更清晰地界定为主体在依托化学事物的审美活动中形成的意象世界,其特征是具有化学意蕴。意蕴的产生受审美主体的审美倾向、审美意识以及社会文化环境等多种因素影响,因此对待同一审美对象,有些人产生了具有化学意蕴的意象,另一些人产生了具有其他意蕴的意象。化学意蕴应比感性形态更深刻、更理性,体现在化学学科特征——从分子层面认识物质,通过化学变化创造物质上。

4 “化学美”例析

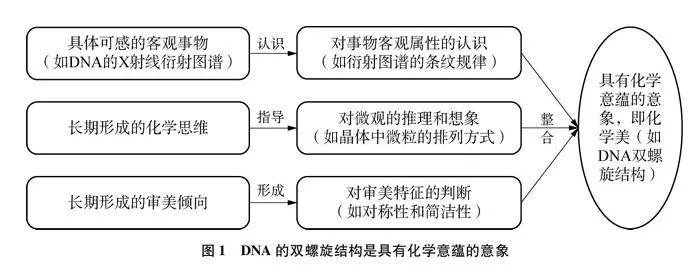

4.1 DNA双螺旋结构之美

以DNA双螺旋结构为例,它的发现过程是一段审美体验,其本身就是具有化学意蕴的意象(见图1)。首先,DNA双螺旋结构是对客观事物主观创构的成果,它不是研究人员直接感知到的,而是基于可感知的DNA的X射线衍射图谱所生发出的想象。其次,这种主观创构符合化学意蕴,因为这种想象从宏观现象推理微观结构,并用符号模型表征,符合化学思维而且体现化学学科本质。最后,这种主观创构不满足于对客观事物的认知,放弃狭隘的功利,而是融入了审美的态度,正如该结构的发现者Francis Crick在写给Lipscomb的信中所说,对称性和简单性在DNA双螺旋结构的发现中发挥了关键作用[9];该结构的另一位发现者James Watson也曾说,模型太漂亮了,不可能不是真的[10]。这个例子还说明,随着现代科学越来越注重跨学科融合,化学、生物和物理的学科边界逐渐模糊,化学美常常与生物美、物理美交织在一起。

4.2 金属材料发现史之美

从石器时代到青铜时代,古中国因青铜器的出现有了社会阶级的划分,此时的金属只是作为礼器使用。而当人们发现了铁、出现了铁犁牛耕以后,农业生产力大大增加,社会发生巨变,世界随之进入漫长的封建社会时期。人文主义的光芒划破中世纪的黑暗,随之兴起的文艺复兴运动解放了思想也解放了科学。工业革命以后,

钢铁产量剧增,铝等更活泼的金属也被发现。但从拿破仑头顶的铝皇冠,到食堂里的铝餐盘,中间只差了一个电解铝的方法。虽然戴维未能找到这个方法,但他却由此发现了钾、钠等更活泼金属

。随着核能的开发,钾钠合金还被用做核反应堆的导热剂。

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中提出:“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来构造,而人懂得按照任何一个种的尺度来进行生产,并且懂得处处都把内在的尺度运用于对象。因此,人也按照美的规律来构造。”与动物所拥有的“种的尺度”相比,人类文明发展所独有的“内在尺度”体现了人的本质力量——审美理想和追求[11]。而金属材料的发现史,其实是金属活泼性顺序与人类冶金技术的顺序之间“同频共振”的结果。如此震撼的“同频共振”无不体现出化学对人类文明发展的推动作用。化学可以帮助人类按照美的规律改造世界,化学之美亦由此融入在文明之美当中。这一切不仅体现出化学方法之美,更是化学价值之美的生动映照。

5 对化学美育的启示

5.1 化学美不是认知目标的附属品

化学美本身就是一项有意义的学习结果,而不是化学认知目标的附属品。认知是主体对客观事物的信息加工的过程和结果,形成对事物固有特征的判断和规律的总结(在人脑中反映真实世界),例如用视网膜看到“氢氧化铜沉淀的颜色、纹理”和“苯环的微观结构模型”,我们的大脑可以感知到它是“蓝色絮状的”和“对称的”。但化学美不是化学事物的固有特征,因而意象世界无法靠认知活动生成,只能靠主体投入情感和创造,通过体验来生成“美”。因此,化学美包含着认知的成分,但又超越了认知。从这个角度看,审美是比认知更高水平的目标,有学者提出应该把化学美作为化学教学的中心[12],甚至要用美育为视角和切入点融合“五育”[13]。况且,如果化学美成为了认知目标的附属品或手段,审美活动可能会陷入狭隘的功利中,造成其本身的消解。

5.2 化学美育教学应体现化学意蕴

“美”的类型繁多,至少可分为自然美、社会美、艺术美、科学美、技术美等。前文已经阐述,在化学课堂中生成的美未必就是化学美。因此,化学美育教学应该提取化学学科对培养学生审美能力和观念最有价值的内容,如“宏观-微观”“结构-性质-用途”“化学-生活-社会”等的审美想象,发挥其他学科不可替代的独特贡献。在此基础上,才考虑兼顾其他类型的美的渗透,发挥化学学科对学生一般审美能力发展的支持作用。

5.3 化学美育教学可以落地常态课

化学美育教学不必在常规教学内容之外增加一些引发感官冲击的内容(如新奇的趣味实验、美观的化学物质图片等),因为“现象好看”不是创构化学美的必要条件。相反,日常的科学学习经验就可以成为审美经验[14],化学美育教学可以落地常态课。此时,学生不能满足于“所见”和“已知”的真实世界,而要以化学的思维方式进行创造性思考,形成脑中的意象(例如,由看见的现象想象微观世界,由已知的物质结构预测其性质和用途)。从“日常生活审美化”的观点看,这恰恰表明,学生在常态课中与“日常生活”保持了距离,不满足于对其客观属性的悉知,而采取了超然物外的态度。在这种环境中,如果学生融入了审美的意识,审美活动就会与学习活动同步地发生,脑中形成的形象便是具有化学意蕴的意象(即化学美)。总之,化学美育不应被视为常态课之外的“额外补充”,而是贯穿化学常态课全过程的有机组成部分,这样化学常态课便得以审美化。

参考文献:

[1]Klapper M H. Truth and aesthetics in chemistry [J]. Journal of Chemical Education, 1969, 46(9): 577~579.

[2]王云生. 应当重视化学教学中的美育[J]. 化学教学, 1985, (4): 45~46.

[3]凌一洲. 从美的发生到美的体验、美的创造——利用可视化实验室实现美育渗透的探索[J]. 化学教学, 2017, (12): 10~13.

[4]江乐霄, 王伟. 初中化学中的美育: 功能、类型及实践策略[J]. 化学教学, 2018, (7): 23~27.

[5]Parrish P E. Aesthetic principles for instructional design [J]. Educational Technology Research and Development, 2009, (57): 511~528.

[6]卢海栗. 中华美育精神的内蕴与价值[N]. 中国艺术报, 2022-06-20(5版).

[7]朱志荣. 论审美意象的内涵问题——答冀志强先生[J]. 山东社会科学, 2020, (2): 43~49.

[8]朱志荣. 审美意象本体论[J]. 复旦学报(社会科学版), 2021, 63(4): 1~7+18.

[9]Curtin D W. The Aesthetic Dimension of Science [M]. New York: Philosophical Library, 1982.

[10]Watson J D. The Double Helix[M]. New York: Atheneum, 1968.

[11]陈巧. 论马克思《1844年经济学哲学手稿》中的“美的规律”[J]. 文学教育, 2013, (3): 100~101.

[12]Root-Bernstein R. Sensual chemistry aesthetics as a motivation for research [J]. HYLE — International Journal for Philosophy of Chemistry, 2003, 9(1): 33~50.

[13]闫若婻. 以美育为视角的“五育融合”: 价值转向与实践逻辑[J]. 中国电化教育, 2021, (7): 69~74+121.

[14]Elliott L A. Supporting aesthetic experience of science in everyday life [J]. International Journal of Science Education, 2022, 44(5): 775~796.

通讯联系人,E-mail:renhongyan@njnu.edu.cn。