求是与致用的张力:中国特色新型高校智库建设情况的调查与思考

[摘 要] 近年来,我国新型高校智库在经过爆发式增长后发展逐渐平缓,智库专家资源已具备一定的规模和质量,智库建设得到了高校学科优势的有力支撑,智库研究课题服务国家发展自觉性不断提升,在政策研究、人才培养、成果评价、国际传播等方面建树颇丰。尤其在推动高校学科特色化发展、为知识界参与决策咨询提供渠道、推动高校学者积极改变治学范式等方面,高校智库对哲学社会科学发展产生了积极的“溢出效应”,已然成为推动科学决策、民主决策,推进国家治理体系和治理能力现代化,增强国家软实力进程中不可或缺的有机组成部分。同时,我国新型高校智库建设还存在整体上散而不强、建设-管理-使用机制相互脱节、学术研究与决策咨询“两张皮”、智库团队“小核心空心化、大外围泛在化”等问题。面向未来,要优化高校智库目标功能上的精准定位和错位发展,加快高校智库学者话语体系转换,同时推动高校人才评价激励机制进一步向智库研究倾斜,将智库建设作为实现高校“新文科”发展的重要抓手。

[关键词] 中国特色新型智库;高校智库;学科建设;决策咨询;新文科

[中图分类号] C932 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8129(2024)08-0031-12

2018年5月,习近平在北京大学师生座谈会上强调:“古今中外,每个国家都是按照自己的政治要求来培养人的,世界一流大学都是在服务自己国家发展中成长起来的。”[1] 6这意味着中国大学应该始终肩负服务国家发展的责任使命,而新型智库建设为中国大学支撑国家决策、发挥决策咨询功能提供了绝佳契机。近年来,我国高校智库建设速度迅猛,在政策研究、人才培养、成果评价、国际传播等方面建树颇丰,尤其对高校哲学社会科学发展产生了积极的“溢出效应”,已然成为推动科学决策、民主决策,推进国家治理体系和治理能力现代化,增强国家软实力进程中不可或缺的有机组成部分。

一、我国新型高校智库建设的总体态势

(一)高校智库经历爆发式增长后逐渐平缓

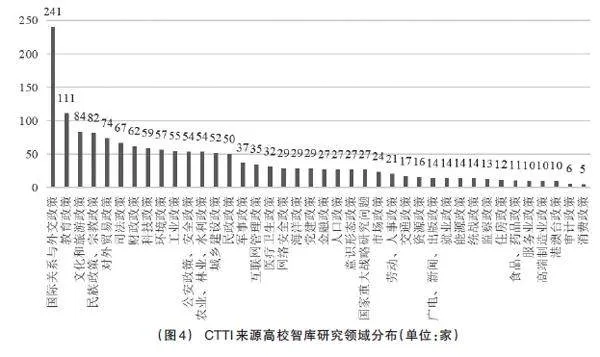

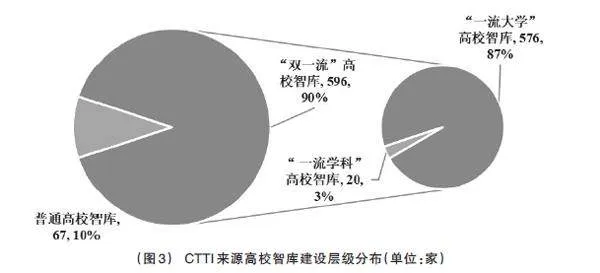

随着《关于加强中国特色新型智库建设的意见》的印发实施,高校适时把握机遇,整合优势资源,掀起了建设智库的热潮。中国智库索引系统(以下简称“CTTI”)①数据显示(截至2022年8月):(1)高校智库始终占据高位,共计663家,占收录智库总量的70.53%;(2)2015-2020年间高校智库数量迅猛增长,增长量高达320家,占全部高校智库的48.27%,但2018年后高校智库增速减缓,智库建设逐渐步入“质量提升”阶段(如图1);(3)区域集聚现象明显,高校智库多数分布在经济较为发达、教育水平相对领先的北部、东部及东南区域,西北、东北地区智库数量较少(如图2);(4)“双一流”高校智库近九成,其中“一流大学”高校智库576家(约86.88%),普通高校智库建设主动性远远不够(如图3);(5)知名高校科研机构转型智库的整体积极性较高,已形成明显的聚智协同效应,如清华大学拥有90余家校级智库;(6)研究领域涉猎广泛,但交叉重叠严重,涉及国际关系与外交领域的高达241家、教育政策领域111家,涉及消费、服务业、高端制造业等领域的智库低于10家,智库趋同化建设现象明显(如图4);(7)实体化建设不容乐观,约63%的高校智库不具备法人资格,约76%的高校智库无办公场所,高校在智库管理上陷入两难境地;(8)高校智库多方协作共建态势良好,约83.7%以协同方式开展高校建设智库,其他方式还有参与(41.4%)、支持(28.0%)、共建(27.7%)和牵头(3.5%),协作主体涉及中央及地方政府、高校、同行智库、公司集团、学会协会等。可见,高校建设智库的积极性明显提升,头部智库发展迅猛,开始逐渐从“数量暴增”向“质量提升”转变。

(二)高校智库专家资源具备了一定的规模和质量

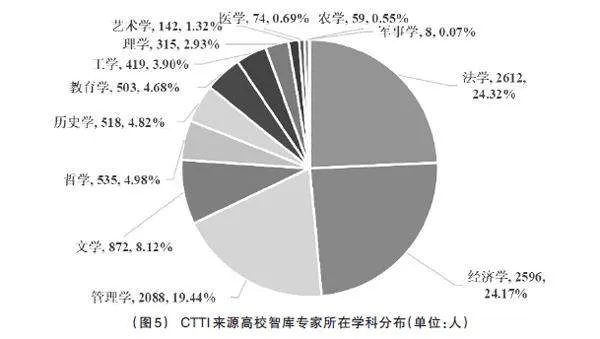

充足的智力资源是新型智库保持活力的根源,也是高校智库的核心竞争力之一。经过统计发现:(1)CTTI收录的18329位智库专家中有14074位就职于高校智库,占比达到76.8%,高校智库人才资源最为雄厚;(2)以兼职人员为主,全职人员数量仅占所有高校智库人员的25.2%,尚未形成较为稳定的研究团队;(3)年龄结构总体呈“橄榄型”,中青年专家成为智库的主力,其中40-59岁之间的智库人员超过六成;(4)智库对人员学历水平要求较高,呈现“倒金字塔型”,博士、硕士、本科学历人员比例约为24:3:1,存在“学历过剩”问题;(5)整体职称水平较高,正高级职称人数达48.1%,接近总人数的一半;(6)专家所在学科以人文社科类为主,超过2/3的专家来自法学、经济学和管理学,学科分布相对集中,自然科学和高精尖技术领域的专家较少(如图5)。综上,我国高校智库拥有一大批高层次、专业化、多元化的专家队伍,科研实力突出,能够为智库政策研究提供坚实的智力保障。

(三)高校的学科优势有力支撑了智库建设

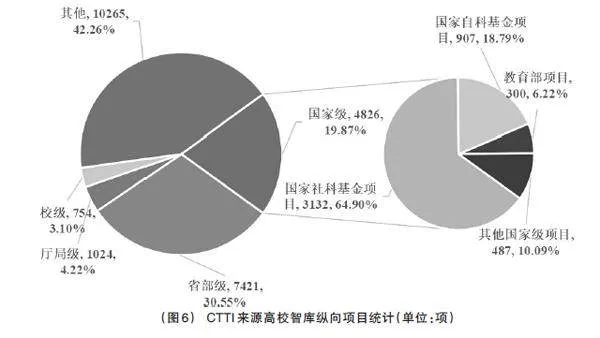

教学、科研、育人一直是中国大学担负的责任和使命,高校智库的建设离不开高校学科的强大支撑。根据CTTI数据统计,结果发现:(1)学科交叉明显,约48.4%的高校智库依托学科超过2个,依托经济学(263家)、管理学(250家)、法学(211家)建立的高校智库最多;(2)注重高精尖人才培养,有284家拥有招生资格,硕士生人数超过10人的有237家(约83.5%),博士生人数超过5人的有208家(约73.2%);拥有博士后工作站/流动站的有171家,在站博士后人数超过3人的有86家(约50.3%);(3)学术论文增长逐年累积,近年来共发表86916篇期刊论文,其中CSSCI期刊论文46089篇(约53%),而SCI/SSCI期刊论文仅567篇(约0.65%),说明智库科研成果质量较高,但具有国际影响的成果数量太少;(4)承担纵向项目数量大幅度提升,共计24290项,其中国家级项目占比19.87%,以国家社科基金项目为主,共计3132项(约64.9%),教育部、科技部项目等占比均不足10%(如图6);(5)多类型学术成果齐头并进,2000年以来共出版7062本图书,发布13957本研究报告,发表12016篇报纸/网络文章,报纸/网络文章涨幅最大(如图7),这显然与“破五唯”的科学教育评价导向相关,高校智库开始关注撰写研究报告、报纸文章等类型成果。

(四)研究课题紧扣实践,服务国家发展自觉性有所提升

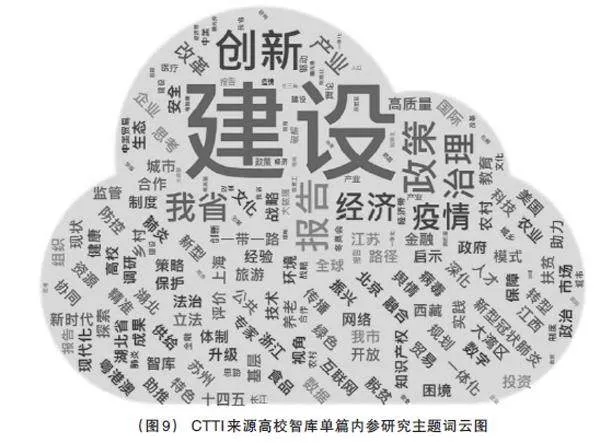

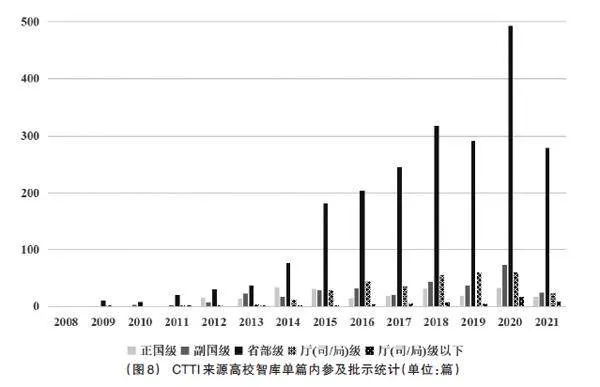

服务国家发展是我国大学的任务和要求,也是高校智库建设的方向。统计发现:(1)高校智库决策咨询成果实现“质”与“量”的大幅度提升。CTTI收录高校智库单篇内参共13701篇,占全部内参总数的80.9%,其中有3117篇获得领导批示或部门采纳(如图8),获国家级、省部级领导批示的内参数量显著增加,内参质量与数量实现双提升;(2)研究选题聚焦社会热点、关键问题,社会服务功能凸显。统计显示,上万篇内参研究主题聚焦“创新”“治理”“经济”“疫情”“产业”“改革”“文化”等议题,其中不乏“国家安全”“高质量发展”“一带一路”“乡村振兴”“科技创新”“法治建设”“教育发展”等重大战略性问题(如图9),说明高校智库正在走出脱离现实的“象牙塔”,逐渐把咨政服务作为人文社会科学发展的重要目标。

二、高校通过新型智库建设产生了积极的“溢出效应”

(一)反哺高校学科建设,推动学科特色化发展

近年来,高校智库在借助学科优势带动决策咨询服务的同时,智库建设也对高校的学科发展产生了明显的推动作用。第一,强化了学科的实践性特征。CTTI数据显示,高校智库获得国家社科基金、教育部基金项目数量自2015年开始出现“高峰期”,增长趋势迅猛,可见智库依托高校优势学科使其在相关研究领域具备了“活水之源”,高校依托智库的优势领域持续扩大了学科优势。第二,创造了新的学科交叉点。据统计,约48.4%的高校智库依托学科超过2个,学科交叉现象明显,衍生出大量新兴交叉学科,如“数字人文”“生态经济学”“文学地理学”“灾难社会学”等。第三,开始注重人才培养的复合性和实践性。育人是我国大学的一大要务,而智库研究问题的复杂性对高校人才培389936b96647b8f54739b199997e0c4ba667cea4d65fd19dfc8eca2a3db020e3养提出了更高要求,触发了人才培养的实践导向和综合能力提升改革,如南京大学中国智库研究与评价中心(以下简称“CTTREC”)所在的南京大学最早将智库研究和智库信息系统方向列入博士生招生目录,为社会培养了一批具备政策研究、决策咨询、团队协作等复合能力的高层次人才。截至2024年8月,CTTREC已有10名博士、31名硕士毕业,在读硕博士生33名。第四,与高校学术发展保持高度联动、良性互动。多数高校智库将教育部人文社科重点研究基地、211协同创新中心等学术平台与智库平台进行一体化建设,保持学科发展活力的同时提升智库影响力,如厦门大学台湾研究院既是国家高端培育智库,也是教育部人文社会科学重点研究基地和教育部国别和区域研究基地,“两岸融合发展”还被列入“双一流”重点建设学科,依托国家学术平台和智库平台,建立起科学研究与决策咨询、学科建设与社会服务的联动联建机制。

(二)为知识界参与决策咨询提供了重要渠道

科学的公共决策有赖于现代化的决策咨询体系。现代决策咨询体系催生出全新的、多元的政策共同体成员,新型智库作为面向政府的专业政策研究与咨询机构,已然成为其中一员。尤其是2014年9月,习近平在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会上,将“各类智库”列入十大民主协商渠道[2] 274,为新型智库发展社会主义协商民主、参与决策咨询提供制度保障。近年来,新型智库通过报送内参、参与决策咨询活动、搭建政智沟通平台等,感受到了党和政府的信任,唤醒了作为党委政府“外脑”的身份认同、专业认同和职业认同,家国情怀空前增强。可见,新型智库建设一方面加深了决策层对科学决策基础问题的认识,为我国协商民主发展找到了新的切入点,借力智库建设来深化政治体制改革,促进科学民主决策,提升政府治理效能;另一方面刷新了知识界对传统决策咨询模式的认识,为哲学社会科学专家学者开辟了建言献策的议政通道,让知识界重新审视了自己在现代决策咨询体系中的时代要求和责任使命,积极投身于党委政府的决策咨询服务之中,从而营造出理性、包容、公开、竞争、开阔的政策讨论空间。

(三)高校智库建设促进了学者治学范式的积极转变

哲学社会科学是人们认识世界和改造世界的重要成果,也是重要工具。近年来,以高校为代表的哲学社会科学专家学者经过智库化转型,在治学范式上发生了一系列变化。第一,问题意识更强,能力更加全面。高校学者深入研究党和国家面临的重大理论和现实问题,以及群众普遍关注的热点难点问题,不断针对具体问题提供切实有效的对策建议;智库专家不同于传统的学术专家,应具备的能力更为多元,涉及政策敏感度、话语组织能力、媒体应对能力、国际对话能力等。第二,学术研究更加求实求深。随着国家“破五唯”政策的出台,高校尝试对社会科学成果认定进行改革,把智库的内参、研究报告和决策咨询活动纳入成果认定范围,探索实行科研成果的“代表作制度”,形成了以质量为导向的成果评价标准和方法,这在一定程度上改变了高校学者“专著和论文才是研究成果”的错误认知,逐渐将成果质量和实效作为科学研究的最终目标。第三,政策研究方法更加多元。高校智库一方面通过制定调研工作要求、加强成果调研质量评估等措施,倒逼专家学者切入现场、深入基层、融入实践,到一线开展沉浸式驻地调查;另一方面更重视数据积累和技术运用,建立了一大批专业数据库和信息系统,帮助学者形成具有自身专业特色的研究方法和研究模式。第四,对外宣传更加注重主动发声。高校学者摒弃“养在深闺人未识”的错误意识,开始注重对外宣传自身的研究成果,主动对外宣贯中国政策主张,积极加入国际性学术组织,参与国际性学术活动,不断开拓国际化视野,助力我国智库提升国际话语权。

三、我国新型高校智库建设存在的主要问题

(一)整体散而不强,陷入“难做大、难做精、难做出特色”困境

近年来,多数高校智库仍热衷于纯粹的学术研究,对社会现实问题的认识和研究不够深刻,加上重视程度不够和态度淡漠,造成“形像而神不像”的问题,高校智库“名不副实”。第一,缺少系统规划,高校智库准入标准不明确。很多高校科研平台戴着“智库”帽子,却不从事决策咨询工作,高校智库处于无标准、无考核的管理状态。第二,发展布局不均衡,尚未引起偏远地区院校的重视。据统计,青海、山西、西藏和新疆等地高校智库数量很少(仅占1.7%),而中西部地区面临的社会治理任务更加繁重,决策需求也更为强烈。显然,这些地方的高校智库供给意愿和能力与决策部门的强烈需求是不匹配、不平衡的。第三,各智库之间仍停留在浅层次的协作层面,相互“搭台子”宣传成果,对高端智力资源和社会智库资源的引进意识和力度不足,缺少以课题研究、人才共建为纽带的紧密合作。第四,高校内部存在重复建设、资源难以共享等问题。很多知名高校已形成明显的智库集聚效应,但普通高校多采取单兵作战策略,团队协作意识薄弱。一方面研究领域出现重复和雷同,并未建立协作平台与信息共享平台,研究力量过于分散;另一方面多数高校智库处于初创期和成长期,规模较小,本质上是教授的课题组,研究生却成为研究主力,流动性较大导致人力资源和成果难以沉淀,无法形成稳定的核心竞争力。第五,智库内部存在组织散漫和人员缺失问题。多数高校智库属于虚体化的非法人“三无”单位(即无专职人员、无固定经费投入、无固定办公场所),一方面缺乏独立的财务权和人事权,难以吸引并留住高水平人才,机构规模难以做大;另一方面缺少智库专职人员,很多智库研究人员身兼数职,无法挤出更多时间、花费更多精力开展决策咨询研究,导致智库成果产出效率低、传播范围有限。

(二)建、管、用脱节,使高校智库难以激发成果产出的动力与活力

当前,高校智库在“条块分割”治理体制下,形成了“高校系统建智库、宣传系统管智库、党委政府用智库”的治理局面,三方融合与协调不足,造成多头管理、权责不清、重复建设等现象。出现这一现象的主要原因在于高校、宣传系统和党委政府之间目标诉求不一致、权责分工不清晰,导致心没往一处想、劲没往一处使、智没往一处谋,无法达成统一目标。一方面,高校建设智库的主要目的是服务学科发展,仅将高校智库作为学科建设的一个平台来建设,宣传系统则希望通过投入经费和定期考核发挥出高校智库的决策咨询作用,党委政府则希望从高校汲取更多有用、好用的科研成果,三方之间目标导向不完全一致,无法形成合力。另一方面,宣传部门负责省级重点高校智库建设与考核,高校作为母体单位无权干涉,而高校智库的财政、人事管理又由高校负责,宣传部门作为智库管理部门对其只具有“软约束”,无法真正激发高校智库服务决策的动力和活力,同时党政部门没有太多时间和精力指导高校智库建设、提供应有的保障,三方之间权责分工不明确,导致高校学科建设与智库建设各自按照相对独立的规则和制度体系进行组织、认定和评估,未形成统一协调的运行机制,多头组织、重复立项、重复资助、重复研究的情况时有发生,影响高校智库的健康发展。

(三)学术研究与决策咨询“两张皮”现象依旧存在

当前,多数研究型大学强调“重学术研究、轻决策咨询”,造成多数科研成果仅停留在信息分析和政策解读等政策过程前端,理论成果转化难度较大,与决策部门的实际需求产生较大偏差。第一,智库低水平重复性研究现象仍然严重,成果被认可概率较低。智库战略定位与发展规划不清晰,其研究定位与决策需求、社会问题结合度不高,出现领域交叉重叠,导致研究内容重复化、趋同化;“追热点、赶时髦”的痼疾仍未完全克服,出现“千库一面”“万库一声”的尴尬局面;高校智库成果更侧重于数据、信息和政策的分析与解读,而这种阐释性研究成果难以解决现实问题;高校绩效考核促使智库学者只能停留在碎片化、重复性研究中,无法潜下心来做战略性、前瞻性和储备性研究;智库学者多数仍停留在原有的学科和领域,缺少行业政策与前瞻研究相关的培养与训练,对前瞻性、前沿性问题浅尝辄止,没有做深入调查研究。第二,智政精准对接机制缺失,咨政研究与政策运行脱节。多数高校学者难以直接接触决策部门,智库与决策部门的联系有赖于“关系”和资历;高校智库参与决策咨询的时效性问题显著,智库研究周期与决策需求不相配;政府部门尚未完全与高校智库共享信息数据,导致高校智库成果数据密度低、需求契合度不足、应用价值不高;政府对采购智库决策咨询服务缺少通盘考虑,仍以体制内头部智库为主要采购对象,外围智库进入决策过程比较困难;成果报送、反馈渠道不够畅通,导致信息不对称、供需不匹配、产品不对路;忽视成果转化过程,未与政府、企业、社会组织等机构建立完善、长效的沟通机制,导致决策需求单位“寻道无门”,无法及时掌握可利用的智库资源。

(四)智库团队存在“小核心空心化、大外围泛在化”现象

当前,多数高校智库已形成“小核心、大外围”“小机构、大网络”的运行架构,但由于智库成果评价与选人用人机制不健全,对高校其他教师吸引力不大,形成了“智库孤岛”,出现了“小核心空心化、大外围泛在化”现象。第一,成果评价与激励的指挥棒设计不合理。多数高校仍未将决策咨询类成果纳入成果评价体系,或未将决策咨询类成果与学术成果评价实现等效挂钩,或将决策咨询类成果的评定标准调高,高校教师或学生一般很难达到要求,尤其是青年学者,更多业绩考核和职称评定压力导致其宁愿多写论文和专著,也不愿从事决策咨询研究;智库成果评价标准有待优化,出现“唯批示论”的激励倾向;智库成果评价导向有偏差,出现过于追求“短平快”成果现象;缺少对颠覆性、高风险创新成果的容错机制,容易出现简单量化、急功近利等工作倾向。第二,选人用人机制有待创新,难以保障和激发人才活力。高校智库的用人自主权受到高校管束,只能围绕学科发展目标招聘人才,无法引进具有决策咨询能力的智库型人才,引才空间有限;高校智库队伍虽然规模庞大,但领衔专家和外聘专家“挂名”“装点门面”居多,智力贡献不足;高校智库近九成建立在“双一流”高校,这些知名高校的专家多数在本行业“略有成就”,现有智库人才政策无法有效激发其主动参与到决策咨询工作中;智库人才交流与共建机制不完善,以规模有限的单向流动为主,人才旋转力度小,缺少制度化的人才流转、交流与联合培养机制;缺少智库“卓越人才”,后备力量的“储备式”培养不到位,智库队伍出现“人才断层”现象;智库人才晋升缺乏明确目标与职业发展规划,职业发展通道与高校职称评定、绩效考核、奖项申报、人才计划申请等尚未完全打通。

四、对我国新型高校智库建设的建议

(一)高校智库要实现目标功能上的精准定位、错位发展

随着新型智库建设工作的不断深入,专业化建设成为未来智库发展的重中之重。正所谓“术业有专攻”,高校智库专业化建设的首要任务就是根据自己的优势确定功能定位、目标定位和研究定位,采用差异化发展策略,实现智库特色化发展。第一,充分发挥高校注重理论逻辑建构的研究优势,加强原创性理论、方法与模型研究,突出智库研究成果的学理特征,为决策咨询研究的前端工作提供有力保障,使学术研究经世致用、为国献策、为民建言。第二,充分发挥高校数据积累和技术资源优势,全方位整合数据资源,创新智库研究模式与技术手段,加大专业数据库建设力度,以扎实的数据基础和数字化建设赋能智库研究与建设。第三,借助高校优质丰富的教学资源,探索与社会发展相适应、相衔接的智库型人才成长机制,建立以需求为导向、以任务为纽带、通过“以老带新”“以熟带生”,形成以能力提升为目标的智库型人才培养体系,实现智库领军人才和青年力量的“阶梯式”培养。第四,借助国际社会对高校的信任优势,竭力用好高校智库的国际交流合作通道,以中外合作办学、联合科学研究、互访进修交流、共办国际会议为契机,发挥高校智库“二轨外交”作用,构建全方位的国内外智库对话合作机制,加快中国思想的国际化传播。

(二)高校人才评价激励机制进一步向智库研究倾斜

科学有效的评价激励机制是高校智库激发人才创新活力、稳定人才队伍、吸引高端人才的重要手段。高校应积极推进成果评价、职称评定、人才推优、奖项申报等方面的制度改革,引导高校学者积极投身决策咨询服务。第一,加大决策咨询类成果在考核评价体系中的权重,实现决策咨询类成果与学术成果并重并举,并在岗位聘任、职称评聘、绩效考核、成果评奖中对决策咨询工作予以倾斜。第二,对高校智库团队实行与传统学院不同的差异化考核与管理,侧重决策咨询服务、成果宣传、对外发声、智库营运等,降低教学、学术研究、业务管理等要求,打通智库人员晋升渠道,吸引高校教师主动参与到智库研究中来。第三,国家、省市级高层次人才计划应注重应用型智库人才的选拔。现如今,“四个一批”、国家“万人计划”、“长江学者”等高层次人才计划更侧重对理论界学者的选拔,选拔程序和评价标准以传统学术界人才评价办法为主,对应用类成果的关注度和认可度很低,人才评审专家的选择也以学术大家为主,缺少实务型知名专家的参与,建议健全优化各类哲学社会科学领军人才计划政策,同等看待智库成果和学术成果,激发智库型人才工作热情,真正把“破五唯”做到实处。

(三)加快高校智库学者话语体系转换

构建智库话语体系是提升国家文化软实力的重要战略任务,这要求高校智库学者必须增强自身作为党的理论干部和宣传干部的身份认同,塑造更强大的政治敏锐性、理论鉴别力和文化自信心,秉承平等对话和独立思考的治学态度,向世界阐释推介具有中国特色、中国风格、中国气派的智库话语体系。将国家级、省市重点培育智库专家纳入理论干部挂职锻炼和培训计划,优先培训高校智库专家,定期组织高校学者前往中央及地方党校加强党的基本理论、路线、方针、政策教育,提升服务党委政府的自觉性和坚定性。

(四)将智库建设作为推动高校“新文科”发展的重要抓手

近年来,“新文科”建设已然成为我国大学教育改革创新和质量提升的重要手段,由它引发的社会服务导向、学科交叉融合和学科社会贡献评价等现象与高校智库建设高度契合,这意味着“新文科”建设能够以智库建设为抓手加以推动,其中需要处理好“五大关系”。一是处理好学术研究与决策咨询服务的关系。既要持续发挥高校学科、人才与资源优势,做强基础研究、实现理论创新;又要鼓励高校走出“象牙塔”,积极与政府部门建立选题推送、委托研究、成果上报、决策问询和政策评估等机制,完善以学术成果和智库成果并举并重的成果鉴定机制,推动以质量、实效、贡献为核心的文科评价改革,从根本上促进高校智库高质量发展。二是处理好综合发展与特色凝练的关系。既要围绕国家重大战略问题、重点难点问题、经济社会发展问题打造一批学科门类齐全、名家大师云集的综合型智库;又要聚焦行业发展需求打造一批专业特征鲜明、研究重点突出的专业型智库,明确智库方向定位和功能定位,推动高校智库差异化发展。三是处理好调查研究与数据、情报驱动的关系。既要继承调查研究的优良传统,加大实地调研、联合调研对政策研究的支持力度,提升选题质量与研究价值;又要引入新兴技术手段,开发数据管理平台和情报服务系统,创新智库研究方法与政策分析工具[3],实现数据集成、情报挖掘、资源沉淀与价值释放,提高研究水平和效率。四是处理好专业作战与集体攻坚的关系。既要着力打造系统型智库网络,根据各自特色优势组建行业交流平台,实现服务具体行业决策需求的目标;又要打造平台型、联盟型智库网络,整合不同行业优质资源,共同保障智库研究工作全面推开、深入推进,服务重大决策。五是处理好应急研究与储备研究的关系。既要积极开展任务驱动型政策研究,快速整合优质资源、及时响应重大问题;也要鼓励高校智库强化战略思考和前瞻思维,围绕国家发展长期性重点难点问题,开展全局性、战略性的储备研究。

[参考文献]

[1] 习近平.在北京大学师生座谈会上的讲话[M].北京:人民出版社,2018.

[2] 习近平.习近平著作选读:第1卷[M].北京:人民出版社,2023.

[3] 李刚.论新型智库及其核心能力建设[J].决策与信息,2023,(5).

[责任编辑:胡 梁]

Tension Between Seeking Truth and Meeting Practical Needs:Investigation and Reflection on the Construction of New-Type University Think Tanks with Chinese Characteristics

LI Gang, LV Chengcheng

Abstract: In recent years, the development of new university think tanks in China has gradually slowed down after explosive growth. The expert resources of think tanks have a certain scale and quality. The construction of think tanks has been strongly supported by the advantages of university disciplines. The research topics of think tanks have continuously improved their consciousness of serving national development, and have made great achievements in policy research, talent training, achievement evaluation and international communication. In particular, in promoting the characteristic development of disciplines in colleges and universities, providing channels for the intellectual community to participate in decision-making consultations, and promoting university scholars to actively change their research paradigms, university think tanks have had a positive ' spillover effect ' on the development of philosophy and social sciences. It has become an indispensable organic component in promoting scientific and democratic decision-making, promoting the modernization of national governance systems and governance capabilities, and enhancing national soft power. At the same time, there are still some problems in the construction of new university think tanks in China, such as scattered but not strong as a whole, the disconnection of construction-management-use mechanism, the ' two skins ' of academic research and decision-making consultation, the ' hollowing out of small core and the ubiquity of large periphery ' of think tank teams.In the future, we should optimize the precise positioning and dislocation development of the target function of university think tanks, accelerate the transformation of the discourse system of university think tank scholars, and promote the incentive mechanism of talent evaluation in colleges and universities to further tilt to think tank research, and take the construction of think tanks as an important starting point for the development of ' new liberal arts ' in colleges and universities.

Keywords: new think tank with Chinese characteristics; university think tank; discipline construction; decision-making consultation; new liberal arts

[收稿日期] 2024-06-09

[基金项目] 国家社会科学基金“十三五”规划教育学一般项目(BGA200054)

[作者简介] 李刚,男,江苏淮阴人,历史学博士,南京大学信息管理学院教授,博士生导师,南京大学中国智库研究与评价中心主任、首席专家,主要从事智库评价理论与方法、社会科学评价、信息系统与数据库、图书情报与档案管理等研究;吕诚诚,女,山东济宁人,管理学博士,徐州医科大学管理学院讲师,南京大学中国智库研究与评价中心研究员,主要从事智库建设与评价、公共决策咨询与行为优化、健康信息行为等研究。