基于历史学科核心素养的教评衔接实践

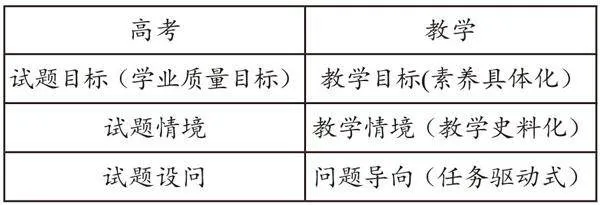

摘 要:教与评有机衔接利于提高教学有效性,利于发挥高考评价的引导功能,有重要研究价值。以“辛亥革命”为例,微观剖析新高考试题中素养考查的实现,拆解分析试题目标、试题情境、试题设问等关键点,分别与教学目标、教学情境、问题导向对接,通过科学制订素养化教学目标、专业设置史料化教学情境、有效组织任务驱动式教学等实践,形成教与评的良性互动,培养全面发展的有素养的人。

关键词:教与评 有机衔接 辛亥革命 剖析试题 教学实践

进入新世纪以来,广东省高考历史学科自主命题共经历了两个阶段。第一阶段始于2004年迄至2015年,促进了教育观念的更新,有效推动了考试评价制度的改革,着重考查知识和能力。2021年广东省新一轮高考改革历史学科自主命题正式实施,突出核心素养考查。

当今世界上许多国家,“将核心素养或课程标准作为教育的核心导向和国家育人目标的学科化表述”,[1]《中国高考评价体系》指出,“学科素养是指即将进入高等学校的学习者在面对生活实践或学习探索问题情境时,能够在正确的思想价值观念指导下,合理运用科学的思维方法,有效整合学科相关知识,运用学科相关能力,高质量地认识问题、分析问题、解决问题的综合品质。”[2]即包括正确价值观念、必备品格、关键能力、情境载体等要素。本文拟以2021—2023年广东省普通高中学业水平选择性考试(以下简称广东卷)中关于“辛亥革命”的试题为例,微观剖析高考试题是如何实现素养考查的,应怎样与教学形成良性互动,提高教学有效性。

一、高考试题核心素养的表达

例1 (广东卷2023·20题)阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一(略)

材料二(略)

某学者认为,政治环境的不同是中英两国早期工厂创办者身份不同的主要原因。概括中英两国早期工厂创办者的不同身份,并评述该学者的观点。(要求:赞成该观点或另提出一个主要原因均可,并阐述理由)

此题以工厂制度为切入点,分别选取中英两国早期工厂创办者的不同身份为材料创设学术情境,对学生来说是陌生的、复杂的、真实的、开放性的。材料整合突显历史学科思维,语言精当,内含丰富,科学合理。设问从情境中来,层次由浅入深,层层递进,第1步,要求概括创办者的不同身份,考生可从材料中比较容易提取到信息解答,等于先抛出一个橄榄枝,不动声色地请考生轻松入局。第2步,评述学者的观点。重点阐述政治环境有什么不同,及这种不同与早期工厂创办者身份不同的历史逻辑,难度上升,需要考生综合运用已学知识进行概括、整合,形成严密的历史逻辑来解决问题,且设问指向明确,要求明晰,与情境有机结合融为一体,开放而又有张力和延展性。两个小问分别反映了学业质量水平2和学业质量水平4不同层次,整体学业质量水平在3—4,符合高考选拔人才功能。本题材料和设问均从唯物史观出发,着力引导、培育考生的唯物史观素养。立意充满人文情怀,通过对比中英两国的工厂制度发展史,引导考生关注国家政治、关注国家经济,培育学生服务于国家强盛、民族自强和人类社会进步的高尚情怀。材料二叙述饱含感情的同时,与材料一形成跨越百年时空的中英对比,历史学科本质特征突出。解答本题,考生需运用所学的知识、观念、方法来解决问题,既注重对历史解释和史料实证素养的评价,又蕴含了唯物史观、时空观念、家国情怀等综合评价,学科核心素养的考查既有侧重,又照顾到整体性。

本题引用学者观点:政治环境的不同是中英两国早期工厂创办者身份不同的主要原因。答案之外,这个题目还可以延展思考:辛亥革命前的政治环境就是半殖民地半封建社会下的晚清封建君主专制统治,使学生更加深入理解辛亥革命结束帝制,建立民国的重要意义。民国建立后,北洋军阀很快上台,政治环境并未根本改善,对辛亥革命局限的理解就更为丰富和深刻。

综上,本题以长时段大空间设置宏观历史场景,引导学生运用生产力决定生产关系,经济基础与上层建筑的辩证关系,来理解中英早期近代化发展演变特点,要求史论结合、实事求是地论述历史问题,素养考查顺利实现。该题的另一个重要价值是对中学历史教学的引导和启示:单元教学更有利于培养学生长时段、宽视野、宏观、整体、深刻地把握历史事物。

例2 (广东卷2022·8题)1918年,挪威作家易卜生的名作《娜拉》在中国出版,主人公娜拉不甘心做“丈夫的傀儡”而离家出走的行为被称赞为体现了“女性的自觉”,后来鲁迅发表《娜拉走后怎样》,则作如下比喻:“因为如果是一匹小鸟,则笼子里固然不自由,而一出笼门,外面便又有鹰,有猫,以及别的什么东西之类……也诚然是无路可以走。”以下解释正确的是( )

A.“小鸟”代表尚未觉醒的女性

B.“笼子”是指落后的经济形态

C.“无路”源于君主专制的压迫

D.“鹰”等是指社会上的旧势力

此题反映了辛亥革命后社会政治环境并未根本改变,新文化运动时期的旧势力无处不在。“鹰”和“猫”等都是妨碍“小鸟”生存的势力,生动体现了辛亥革命的局限。试题以文学作品入题,文字生动形象有趣,加上以历史解释设问,开放性强,在跨学科设置情境的基础上,多维度设选项,呼应了设问,并与设问形成整体性。宏观考查辛亥革命后中国的社会环境复杂,旧势力强大,反帝反封建的任务并没有完成。

素养考查可以称为是“软考”,就是以丰富的情境为载体,构建一个合乎历史逻辑的新鲜的、复杂的场域,考生需综合运用所学的知识、观念、方法来解决问题,在高考这种高利害性竞争考试中,考查学生是否具有习惯和坚持综合运用所学知识、观念、方法来解决问题的品格。与此不同的是,着重考查知识和能力的“硬考”,比较刻板、单调,知识能力与品格价值割裂。比如例3和例4都是考查孙中山民生主义,但二者的表达差别很大。

例3 (广东卷2021·7题)孙中山在一次演说中认为,近代欧美各国工商业发达,却出现“富者敌国,贫者无立锥”的现象,因此中国必须“未雨绸缪,赶紧设法,免得再蹈覆辙”。孙中山旨在( )

A.抨击资本主义制度的弊端

B.宣传“均贫富”的政治理想

C.为联合苏俄提供政策依据

D.主张社会革命解决民生问题

例4(广东卷2005·9题)孙中山认为,西方国家贫富不均,劳资矛盾尖锐,“社会革命其将不远”,中国应该防患于未然,因此他提出了( )

A.民族主义 B.民权主义

C.民生主义 D.民粹主义

例3和例4都有材料,所以有材料的题不一定是素养考查,或者说,有些材料创设的情境,属于低阶位考查目标。例4考查目标是知识点层面的“了解、记住”,例3的考查目标是素养,关注民生,立意高远,材料严谨,设问开放,选项多维多样,与材料浑然一体,在读懂题目的历史逻辑和语言逻辑基础上,理解掌握三民主义的内涵实质,才能准确解决问题,解释历史概念的学业质量水平达3—4,考查目标处于高阶位。

二、高中教学核心素养的培育

素养考查势必要求素养教学,“历史教学是培养和发展学生历史学科核心素养的基本途径”。[3] 3年来,广东卷关于“辛亥革命”的考查,对中学教学策略的启发显而易见,要开展和推进单元教学和概念教学。其实,统编教材就是按单元体例编写,像三民主义和辛亥革命这样的概念,在教学中也不可能不重视,实践中,笔者认为更急需解决的问题是核心素养统摄下,教学与高考应该在以下3个具体方面完成对接,形成良性互动。

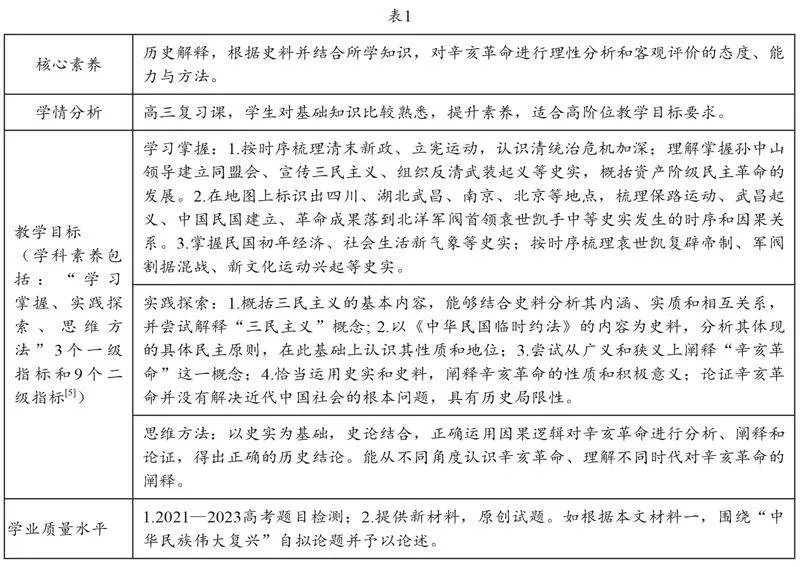

1.素养化教学目标的科学制订

“教师应从发展学生历史学科核心素养的角度制订教学目标,将核心素养的培养作为教学的出发点和落脚点”“历史学科5大核心素养是一个相互联系的整体,既要注重对某一方面学科核心素养的培育,也要注重学科核心素养的综合培育”[4],形成高阶位目标。对标广东卷,高考评价目标一般应为学业质量水平3—4。与此相匹配,“辛亥革命”采用单元教学,可2—3课时完成,教学目标如表1:

由表1可知,本单元重点培育历史逻辑和历史解释素养,同时关注时序、空间、人物、史实、史料、论证等历史要素、历史思维和研究方法的规范训练,以正确的价值观和历史观为基础和底色,使历史学科5大核心素养的培育由浅入深并相互融合为一个整体,“以问题解决的水平程度作为教学目标的核心内容”[6]的同时,又关照了学生的实际水平和学业质量水平检测。

2.史料化教学情境的专业设置

“核心素养的本质内涵蕴含了情境学习的必要性。”“核心素养指的就是在复杂情境中解决问题的能力”“核心素养的培育无法通过对陈述性知识的机械记忆而实现,只有在其真实的、多样的、综合化、结构化的情境中,素养才得以真正形成。”[7]素养高考的重要特点就是情境命题,充分发挥高考的积极指挥棒作用,教学以情境为场域也在情理之中。虽然历史情境可分为学习情境、生活情境、社会情境、学术情境等多种类型,但笔者认为其本质上都可视为史料情境。本文广东卷例1—3,都是学术情境,严谨而专业。教学中,引用高价值可信史料,才能创设高质量情境,培养高阶位素养。与高考试题相呼应,“辛亥革命”教学中可用如下史料创设情境。

史料一 习近平总书记在纪念辛亥革命110周年大会上说,“1911年10月10日,武昌城头枪声一响,拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。辛亥革命极大促进了中华民族的思想解放,传播了民主共和的理念,打开了中国进步潮流的闸门,撼动了反动统治秩序的根基,在中华大地上建立起亚洲第一个共和制国家,以巨大的震撼力和深刻的影响力推动了中国社会变革,为实现中华民族伟大复兴探索了道路。”[8]

这是对辛亥革命伟大历史功绩最好的阐述,以此设情境,立得住,看得远,引导学生回眸历史驻足思考,有现实意义。

史料二 孙中山说,“我们革命的目的是为众生谋幸福,因不愿少数满洲人专利,故要民族革命;不愿君主一人专利,故要政治革命;不愿少数富人专利,故要社会革命。这三样有一样做不到,也不是我们的本意。达了这三样目的之后,我们中国当成为至完美的国家。”[9]

孙中山先生阐释的革命目的,与本文史料一构成了一段完整的历史叙事,建立了整个单元的情境场域。

以上两则史料构成了穿越百年的对话情境,真实、生动、鲜活,有利于培育知识理解力,历史思维力、问题解决能力与迁移能力,有利于综合培育核心素养和实事求是的品格。

3.大问题为导向组织驱动教学

高考评价是以问题的方式呈现的,所以教学中也应以问题为引领组织和驱动教学。为什么是大问题而不是小问题?一是素养评价考试内容是主干知识,也就是必备知识及关键能力。必备知识应该是系统的而不是零散的,是结构性的而不是杂乱的,这就需要用大问题或大概念来统摄,大问题也符合学业质量水平标准的高阶要求。二是教学应该围绕重点问题的解决来组织实施,这也是培养解决问题关键能力的正确途径,而重点问题也是大问题,以“辛亥革命”为例,本文广东卷例1—3考查的是三民主义、辛亥革命的意义和局限,这既是本单元的重点问题,也是大问题。本文史料一亦可转化为教学中的大问题,以“中华民族伟大复兴的征程”为视角,准确定位辛亥革命在近现代史所处的“里程碑”地位。围绕“推动中国社会变革、实现中华民族伟大复兴的道路探索”,来推进教学,科学回答“资产阶级共和国的道路走不通”这一历史问题。结合史实和史料进一步追问推动社会变革在政治、经济、思想文化等方面的表现,在探索中华民族伟大复兴的道路上,辛亥革命的伟大贡献,透视中华民族自强不息、勇于奋斗的精神谱系。大问题应具有开放性、包容性、价值性、统摄性,包容性能够容纳整个单元的主旨,开放性宜于推进问题讨论以驱动教学,价值性以关照问题思想性为中心解决了站位问题,统摄性起到统领整个单元的作用。由此可分解出多层次、多角度、多样态的小问题,对素养的渐进和习得十分有益。

总之,教评有机衔接,反映了教评一致性原则,素养高考是对学生素养水平的评价,教学与此相匹配,才能充分发挥高考评价的导航功能,才能找到正确的教学方向,才能培养符合新时代要求的全面发展的有素养的人。

【注释】

[1][7]崔允漷、王少非、杨澄宇、周文叶、雷浩:《新课程关键词》,北京:教学科学出版社,2023年,第5、108页。

[2][5]教育部考试中心:《中国高考评价体系》,北京:人民教育出版社,2019年,第18页。

[3][4][6]中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2018年,第45页。

[8]习近平:《在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话》,新华网,2021年10月9日。

[9]张海鹏、李细珠:《中国近代通史·第五卷·新政、立宪、与辛亥革命(1901—1912)》,南京:江苏人民出版社,2024年,第179页。

* 本文属于2023年度深圳市教育科学规划课题“三新背景下广东卷历史试题特点和命制技术研究”(立项编号:yb23065)的阶段性成果之一。