在追问中构建家国情怀涵育的三重境

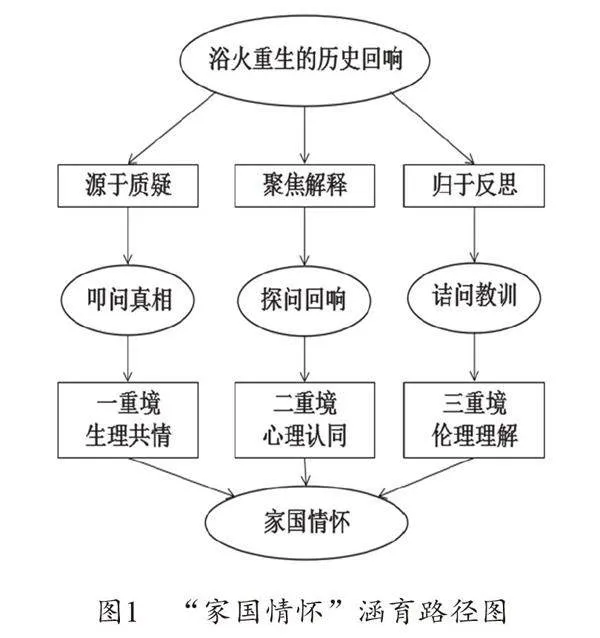

摘 要:家国情怀是历史学科诸素养中价值追求的目标,也是实现历史教育育人功能的重要标志。本文以统编版《从局部抗战到全面抗战》一课为例,以家国情怀涵育为主旨,在“叩问真相”、“探问回响”和“诘问教训”的渐进式追问中,分别从生理、心理和伦理三个层次构建起家国情怀涵育的三重境。

关键词:生理 心理 伦理 家国情怀

家国情怀是高中历史学科核心素养之一,也是诸素养中价值追求的目标,然而家国情怀的空洞与缺失成为当前教学过程中存在的显性问题。家国情怀素养的涵育首先需要学生对家国产生情感,继而对家国有认同感和归属感,最终形成责任感和使命感,这是一个从低级走向高级的情感培育过程,也是由浅层学习走向深度学习的一个过程。笔者以统编版《从局部抗战到全面抗战》一课为例,在主题“浴火重生的历史回响”引领下,通过“叩问真相”“探问回响”和“诘问教训”三次追问,分别从生理、心理和伦理三个层次构建起家国情怀涵育的三重境(图1)。

一、叩问真相:源于质疑,生理共情

学生对事物的生理层面的情感是最初级的,历史是一门极富有人文性的学科,对于学生的情感的激发也最浓烈。[1]生理层次的家国情怀,首先应该是学生有意识、有意愿关注某种现象,继而使其在机体上因刺激而做出相应的生理反应,最后实现情感共鸣。笔者在教学过程中通过设置冲突情境,收集有力证据和呈现一致史料,以三次“叩问真相”实现情感的激活,在生理上构建起家国情怀涵育的第一重境——对家国命运的生理共情(图2)。

1.设置冲突情境,质疑激发情感

对于九一八事变,不管是学生已有的认知还是教材的文本表述都呈现了一致性,即这是日军主动发动的一场军事突袭,但当时日方国内的新闻报道中却出现了“支那兵安置了强烈的炸弹,爆破了我满铁线的一段”的相关报道。冲突情境的出现冲击了学生的元认知,引起了学生对日本新闻报道的不满和质疑。当第一个真相之问“九一八事变的发动者是谁”抛出时,顺利激发了学生的内在学习动机和浅层情感,形成对家国命运的担忧。

2.收集有力证据,驳斥生成情感

面对法庭的审讯日方也百般辩解,通过日本甲级战犯松井石根的宣誓证词发出第二个真相之问“中日之间是兄弟间的争吵吗”。日本战犯对战争的表述瞬间激发了学生的不满情绪,而教师需要进一步引导学生阅读教材第一目和第三目内容,根据时间轴和地图收集战争证据,用历史事实驳斥日方的谎言和借口。通过收集证据引发学生在生理情感上的不适,从而形成对家国命运的关怀。

3.呈现一致史料,实证强化情感

当学生从教材文本中收集了有力证据后,第三个真相之问“历史的真相到底是什么?”也自然生成了。教师所呈现的中日两国战争亲历者的回忆录史料对战争发动者的描述呈现了一致性,进一步证明了九一八事变是日本主动发动的一场突袭,而对日本发动战争原因的探讨让学生认识到日本为什么要掩盖发动战争的事实。通过史料实证,学生不仅对日本发动战争的本质有了更清晰的认识,也强化了对家国命运的情感。

中国人的家国情怀往往淬炼于民族的磨难挫折中,一个个鲜活的人,一桩桩感动的事,更是增添了强烈的救亡意识、民族主义和爱国精神。在质疑寻据的过程中,这段屈辱苦难的历史引起了师生在生理上、情感上的不适和共情。当问到“历史的真相是什么”,这是一场蓄谋已久的战争,这是一场非正义的战争,“正义必胜”是最好的答案。

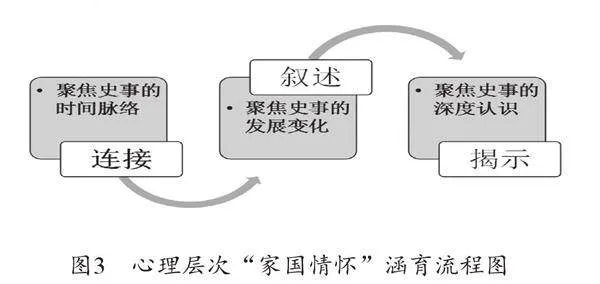

二、探问回响:聚焦解释,心理认同

生理层次的“家国情怀”涵育是最基础的,也是最容易形成的,但在该层次的情感涵育过程中容易出现“搞过头”的情况。心理层次的家国情怀建立在对历史的解释基础上,学生通过发现历史意义和智慧逐渐生成对国家和民族的高度认同感和归属感。笔者以“连接—叙述—揭示”为路径聚焦对“抗日民族统一战线”的历史解释,通过三次探问“历史回响”实现情感深化,在心理上构建起家国情怀的第二重境——对强大民族凝聚力的认同感和归属感 (图3)。

1.聚焦时间脉络,形成认同情感

历史解释的核心旨趣在于通过解读史料,厘清史实,构建解释的史实关联,最后做出恰如其分的判断,形成解释的历史意义。[2] 形成有意义的历史解释,首先要连接起不同史事,厘清史事在关键时间节点的发展脉络,从而帮助学生形成对强大民族凝聚力理解认同的情感。

材料一 1931年九一八事变后,中国共产党发表宣言,表达了誓死抵抗日本侵略的决心……1935年,《八一宣言》不再把民族资产阶级和国民党地方实力派的代表人物当作反革命内部的不同派别来看待,号召“停止内战,一致抗日”……同年12月下旬,中共中央政治局在瓦窑堡召开会议,确立了抗日民族统一战线的策略路线

——据中共中央党史研究室《抗日战争新论》、荣维木《抗日战争热点问题聚焦》整理

材料二 当余闻及日军在东北将有某种行动时,余即命令中国军警收军器于兵库,取不抵抗主义。

——1931年9月21日晚,张学良电

材料三 国民党五大(1935年)后,蒋介石和南京政府的内外政策都一步步发生了变化。用蒋介石的话来说:“中日战争既已无法避免,国民政府乃一面着手对苏交涉,一面亦着手中共问题的解决。”

——金冲及《联合与斗争》

探问1:九一八事变后国共两党对抗战的态度是什么?

学生活动:用时间轴厘清国共两党抗战前期的大事件,分析双方的抗战态度,并梳理抗日民族统一战线建立的过程。

【设计说明】以时间轴连接国共两党从1931年到1937年间重要节点上的相关事件,聚焦抗日民族统一战线形成的过程,通过探究国共两党政策的变化,感悟全民族抗战局面形成的不易,从而更加明确和强化对强大民族凝聚力的认同与理解。

2.聚焦发展变化,拓展认同角度

构建一种历史解释,就是要围绕一个具体的历史问题,按照多种事实之间的实际联系将它们组织成一个系统,形成对这个问题的解答。[3]形成有意义的历史解释,需要聚焦某一问题或某一案例,叙述史事的发展变化,拓展学生对强大民族凝聚力理解认同的角度。

材料四 蒋之反革命面目已毕现。吾等为中华民族及抗日前途利益计,不顾一切,今已将蒋及其重要将领陈诚、朱绍良、蒋鼎文、卫立煌等扣留,迫其释放爱国分子,改组联合政府。兄等有何高见,速复。

——张学良给中共中央的电报

材料五 在如何对待事变的问题上,南京政府当权势力中出现了讨伐张、杨和同张、杨进行谈判以营救蒋介石的两种对立主张……国际上,各主要国家从本国在华利益出发,对西安事变态度各异。日本企图乘西安事变之机,扩大中国内战,以便实现它灭亡中国的野心,因而极力挑拨南京和西安的关系……英、美等国力求维护蒋介石的统治,以免南京政府完全被亲日势力控制,对自己不利,因而支持和平解决事变……苏联希望同南京政府改善关系,也支持中国抗日。

——据王钦双《中国共产党对西安事变的因应与处置》整理

探问2:探问中共是如何将“一盘散沙的广大民众凝聚起来”?

学生活动:以西安事变为例,设置问题链:1.张学良为何会给中共发这样一封电报?2.在这封电报中张学良的主张是什么?3.西安事变后国际和国内的态度是什么?4.面对风云变幻的形势,中共如果选择处死蒋介石会带来怎样的影响?中共如果选择谈判营救蒋介石又会产生怎样的结果?5.西安事变的和平解决,国共两党分别做出了怎样的妥协?对整个抗战局势带来了怎样的影响?

【设计说明】对历史的解释往往融合在叙述中,通过问题链的设计叙述西安事变的解决过程和影响。其中以各方力量对此事的态度突出面对复杂的形势中共做出了民族大义的选择,体现中共在政治上的成熟及高超的应变能力,进而认识中共在抗日民族统一战线形成中发挥的中流砥柱作用,最终从不同角度拓展了学生对强大民族凝聚力的认同与理解。

3.聚焦深度认识,提升认同能力

基于对史事的连接和叙述,将全局化的历史知识转化为以小见大的历史认知,引导学生在对史事进行理性的判断和辨析基础上揭示其内涵和意义,提升学生对强大民族凝聚力理解认同的能力。

材料六 “抗日民族统一战线”在作为固定政治表述前,其所包含的每一个词都备受争议,如抗战主体是“人民”还是“民族”、抗战形式是“联合”还是“统一”,这些问题在抗战前后被多方反复讨论……“人民阵线”、“联合战线”与“统一战线”成为了当时党内文告混杂使用的口号。

——摘编自夏清《“词汇竞争”与“抗日民族统一战线”规范表述的生成》

探问3:探/GoEqOb+7V/4+Ae3/VbB3g==问抗日民族统一战线是否只限于国共两党?

学生活动:分析党内混杂使用口号的共同点,并选择其中一个说明理由。

【设计说明】抗日战争是中华民族史上一段特殊的国家记忆,14年的抗战谱写了中华民族于危亡中浴火重生的恢弘史诗,以具有争议的口号表述为突破口,引导学生对这一现象进行客观分析和评判,进而揭示抗日民族统一战线的内涵并认识其对全民族抗战的意义,从理性分析中提升了学生对强大民族凝聚力的认同与理解。

在全体中华儿女义无反顾投身到抗击日本侵略者的洪流之中的历史大背景下,三探“历史回响”,重点突出在抗日民族统一战线旗帜下,抗击侵略、救亡图存成为中国各党派、各民族、各阶级、各阶层、各团体以及海外华侨华人的共同意志。在探问回响的过程中,同胞的声音与行动触动了师生的心弦,让学生带着一种“温情与敬意”的情感加深了对国家的认同感与归属感。当问道“历史回响到底是什么”时,这是一场浴火重生的抗战,这是一场全民族的抗战,“人民必胜”是最好的答案!

三、诘问教训:归于反思,伦理理解

对于历史,我们应该多一份敬畏,多一份理性思考,引导学生在思辨中将家国忧患、民族责任根植于心中。[4]若心理层次的情感体验只停留在学生个体心理水平上,那么他对历史的认识是片面的、模糊的。伦理层次的家国情怀在爱国主义基础上对学生提出了更高要求,不仅需要学生从爱与责任的角度出发,还应具有国际视野。笔者从时间、空间和生命的尺度诘问历史教训,让学生在反思历史过程中汲取历史智慧,在伦理上构建起家国情怀的第三重境——对责任与使命的理解。

1.时间尺度下的回望与使命

人类历史是一个持续发展的过程,将史事放在历史发展的长河中考察,认识和观察它的优势与不足,当人们越了解历史就越能感受到今天身上肩负的责任。在教学中,以时间尺度回望抗战中的关键节点,引导学生去反思“为什么不到一年时间东三省就沦陷了”和“为什么这场战争最终能够取得胜利”。时间尺度下,过去与现实密不可分,现实与未来紧密连接在一起,对历史的回望是为了更好的肩负起民族复兴的伟大责任与使命。

2.空间尺度下的联系与视野

弘扬民族精神需要广阔的国际视野,在空间尺度下可以通过具体的空间定位,分析历史发展过程中横向与纵向的联系、个体与整体的联系、局部与全局的联系,拓展家国情怀的世界意识和国际视野。在教学中,将中国的抗日战争放到整个反法西斯战争中,以空间地图将中国抗战与世界反法西斯战争联系在一起,引导学生去反思“为什么九一八事变后国联虽有行动但仍无法阻止日本的继续扩张”和“为什么中国的抗战撑起了世界反法西斯战争的东方主战场”。空间尺度下对历史的联系是为了让学生有更大的家国情怀格局,能从人类命运共同体的角度重新审视中华民族的抗战,更好肩负起为人类共同命运谋发展的责任与使命。

3.生命尺度下的关爱与责任

家国情怀第三重境的构建离不开人,更离不开对生命的理解。在教学中,以淞沪血战中谢晋元与“八百壮士”为典型,借助鲜活的人物和昔日场景,引导学生去反思“为什么他们要死守四行仓库”。在诘问过程中,这段用生命和鲜血奏响的凯歌让学生认识到生命的付出是为了找回民族的尊严与气节,找回振奋的信心与力量。生命尺度下的反思是为了让学生认识伟大藏于人民,理解生命的可贵与和平的来之不易,从而自觉肩负起努力维护人类社会正义和基本伦理的使命与责任。

在回望历史的过程中,从时间、空间和生命的尺度反思历史,学生不仅审视了历史发展中的不足与缺陷,更形成了对民族复兴、人类命运和世界和平的使命与责任。从历史走向现实,家国情怀不仅仅局限于个人,还延伸到学生自身成长和对现实社会的认识上,伦理层次的家国情怀让学生更具有一种推己及人的社会担当,有一种勇于担当、求索奋斗的人生追求。当问到“历史的教训是什么”时,“和平必胜”是最好的答案。

综上,笔者遵循了情感发展的逻辑路径,在“叩问”“探问”和“诘问”的追问中构建起家国情怀涵育的三重境,帮助学生从生理、心理和伦理上实现家国情怀素养的落地,树立起面向人类世界、面向未来世界的大格局“家国情怀”。

【注释】

[1]刘波:《理解“家国情怀”培养的内在维度》,《基础教育课程》2019年第1期,第37页。

[2]陈只信:《深度学习视域下历史核心素养的渗透路径》,《中学历史教学》2020年第11期,第14页。

[3]李剑鸣:《历史学家的修养和建议》,上海:三联书店,2007年,第305页。

[4]韩轶敏:《随风潜入夜 润物细无声——浅谈中古近代史教学中家国情怀的渗透》,《华人时刊》2021年第9期,第78页。