史料实证视阈下的“史料来源”目标分解探析

摘 要:历史学科核心素养导向下的教学与评价,讲求史料实证,要求学生学会恰当地运用史料。通过选取《中外历史纲要(上)》部分教学片段,以“史料来源”为关键概念,从史料史源目标概述、达成路径举隅和史料实证原则总结三部分出发,借助选材与设问进行目标分解,相对具体、深入地体现“史料来源”与史料实证的逻辑关系,旨在培养学生的实证意识与精神。

关键词:史料 史料来源 选材与设问 史料实证

“恰当地运用史料”是指学生在区分史料类型、从史料中提取信息、判断不同类型史料的证据价值、不同立场史料互证的基础上,对不同来源、不同观点的史料进行综合分析和比较,发现史实间主要特征的异同点,形成对历史事件准确全面的历史解释。本文选取《中外历史纲要(上)》部分教学片段,借助选材与设问的案例式教学进行下位的目标拆解,相对具体深入地体现“史料来源”与史料实证的逻辑关系,旨在培养学生的实证意识与精神。

一、史料、史源目标概述

准确理解史料的概念,是把握史料实证素养的首要方面。而关于史料的定义,史学家的说法不一。如史学家傅斯年强调“史学便是史料学”[],点明了史料是认识和理解历史的基础。而北大历史系罗新教授则提出“一切史料都是史学”[]。两位学者的不同看法,描述了史料和史学的复杂关系,也说明了史料对史学研究的工具性作用。

提及史料,我们往往会把“史料”与“材料”等同起来看待。日常教学中除了使用传世文献、出土文物等史料,还会选用历史题材相关的影视作品、艺术作品等,但这些素材是基于史实的演绎或虚构,更接近于材料的定义,即“原材料或资料”[]。从范围来看,“材料”包括“史料”,广于“史料”;从表现特征来看,“史料”更多表现出客观性,而“材料”则体现出主观性。日常教学中的“史料”可以从广义的材料角度去使用、理解。至于史料的来源,一是指史料源头,是否是一手史料或者原始史料;[]一是指来自不同类型的史料。

由此来看,把握史料来源,首先需要让学生懂得区分史料类型。一般来说,史料按表现形式可分为文献、图像、口述和实物等类型。[]此外,根据史料是否在史事发生的当时产生,可分为原始史料、非原始史料;根据史料在研究某一具体历史问题时的证据价值,可分为直接史料与间接史料;根据史料作者的创作意图,是有意或无意左右他人认识,可分为有意史料与无意史料等类型。

其次,需要让学生学会提取史料中的信息。提取史料信息,主要是阅读、理解史料原文,看史料的来源、出处、时间、地点、人物等,准确完整地概括大意。而这其中,又涉及到提取史料的直接信息和间接信息。同时,需要将史料置于时代背景下去理解作者意图。

再次,需要让学生学会判断史料的证据价值。一般情况下,实物史料的证据价值高于文献、图像史料,原始史料的证据价值高于非原始史料。小说、诗词、新闻、日记、宣传画等史料,带有作者的创作意图和主观认识,需要与其它史料相互印证。最后,关于不同史料的相互印证。互证,强调不同来源史料的相互证明,而不同来源可分解为不同类型、不同立场、不同角度的史料。

总的来说,以上几方面的目标分解路径相互关联、层层递进。教师要基于学情,结合课程内容和教学目标,选择合适的史料,组织课堂教学。从教师为学生指定回答问题,并示范如何运用史料提取信息、解决问题,发展到学生模仿与迁移的过程,从而让学生能自主提出问题并运用史料进行问题探究,实现史料实证素养的目标培养。

二、“史料来源”目标达成路径举隅

在历史学科核心素养导向的教学与评价实践中,如何引导学生在史源问题上判断史料的可信程度,并在可信史料的基础上形成历史认识,以便更接近历史真实,是历史学科教学的重要任务。为此,结合以下两个教学案例进行分类说明,着重解决史源问题、史料实证问题,进行具体的目标拆解。需要注意的是,这两个问题实际上是紧密关联的,教学片段上会存在重复、交叉的部分。

1.史源问题

关于史源问题,可依次分解为区分史料类型,判断史料的证据价值高低,分析史料的可信程度等。以“卢沟桥事变”的教学片段为例,教学目标依次分解如下:让学生了解史料的多种类型,在认识不同类型史料的证史价值的基础上,整理、辨析、综合运用史料中的信息,启发学生从日本加害者、中方受害者及第三方中立国的视角形成完整的证据链,进行交叉互证,还原卢沟桥事变的真相。

首先,教师出示材料一、二,先让学生判断材料一、二是什么类型的史料?引导学生认识新闻报道按表现形式来看是文字史料,按形成目的则是有意史料,有新闻撰写者想要传递、表达的信息。

材料一 在北平卢沟桥外进行夜间演习之日军,遭到中国驻军数十发子弹的“非法射击”。目前双方交涉破裂,陷入战斗状态。

——《大阪朝日新闻》(1937年7月8日)

材料二 本月八日晨一时,驻扎丰台的日军,借口在卢沟桥演习时,失落日兵一名,要求入宛平县城搜查。我国当局以时在深夜不允,日军遂向驻在该地的二十九军冯治安师吉星文团,开炮百余发挑衅,我军颇有死伤。我军将士愤日军之蛮横,为自卫计遂开枪回击。

——《申报每周增刊》(1937年7月18日)

其次,教师以“对卢沟桥事变起因的记录有何不同?”设问,引导学生认识“卢沟桥事变”有不同来源的材料。材料一认为由于中国驻军“非法射击”后日军应战,材料二强调日军开枪挑衅后中方自卫回击。接着抛出“中日双方的新闻报道有何史料价值呢?”,引导学生理解新闻报道的差异反映出中日双方对卢沟桥事变的不同认识。教师继续以“关于卢沟桥事变的起因,你认为哪一方的报道更为可信?为什么?”设问,引导学生认识中日双方都是“卢沟桥事变”的当事人,需要补充第三方的资料来加以印证。最后,教师以“材料三、四能否驳斥材料一的观点?”设问,引导学生对比分析三则材料的矛盾处。

材料三 时任美国驻北平助理武官的巴勒特,战后在远东国际军事法庭上作证说:“我认为七月初,日军在宛平附近进行的夜间演习,是有意识的挑衅行为。至于谁先打的第一枪,当事人之一日本天津特务机关长茂川秀和战后曾直言不讳地承认是日本人所为。”

——摘编自[日]《朝日新闻》法庭记者团《东京审判》

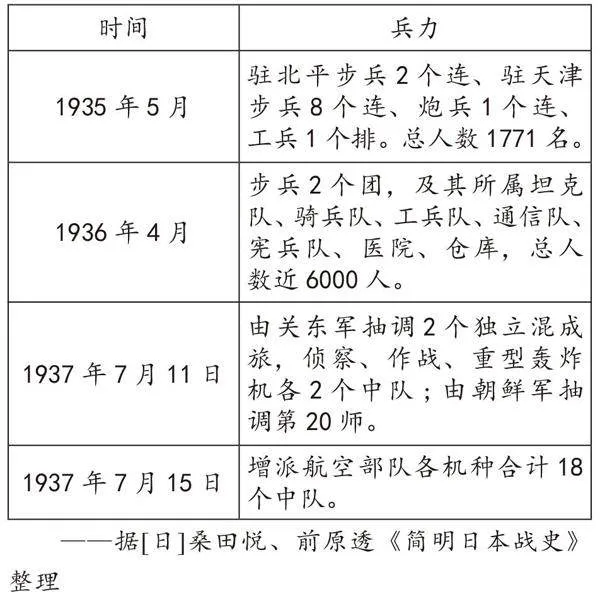

材料四 卢沟桥事变前后驻扎华北日军人员变化情况

通过对比、分析三则材料的信息,可知:材料三、四提供了中立国、日方当事人以及后世日本学者的视角。从内容上看,材料三从美国和日方视角证明日本发动卢沟桥事变是有预谋的;材料四中,从1935到1936年日本在华北大幅增兵,在卢沟桥事变后短时间内大幅增兵华北,反应迅速,显然不是仓促应对。材料三、四的交叉印证,可有力驳斥材料一中日方关于中国军队“非法射击”引发卢沟桥事变的观点。

2.史料实证问题

史料实证问题,即历史直接、间接信息提取及方法问题,还要注意置于史料前后的来源说明和出处标注。以“王安石变法评价问题”为例,教师制定教学目标如下:出示不同人物、同一时期、不同时期的史料,引导学生提取历史信息,分析、比较对王安石变法的不同解释和评价,从而认识到史料因作者身份立场、主观视角、时代背景而具有不同的证史价值。

教师在对王安石变法措施进行简要介绍后,出示材料五,以“王安石变法的成效如何?”设问,引导学生直接提取信息:府库充衍、战败等,认识王安石变法达到富国目的,但强兵效果不明显。

材料五:

熙宁元丰之间,中外府库,无不充衍,小邑岁积钱米,亦不减二十万。

——《宋史·安焘传》

元丰四年、五年,宋夏之间两次大战,宋军中义勇保甲约占一半,这两场战争都以宋军败北、死伤数十万人而告结束……

——吴巨洪《浅谈王安石变法失败的原因及启示》

教师出示材料六,以“当时人司马光、刘挚对王安石变法是支持还是反对态度呢?”设问,引导学生提取史料信息,如“变更祖宗旧法”“莫安其居”“数十百事交举并作”等关键词句。值得注意的是,置于史料前的说明,是提示和警醒读者要看到司马光、刘挚的反对派身份,其言论有夸大之处,但从侧面也反映出变法存在涉及面太广、推行操之过急等缺陷。

与王安石同一时期的司马光、刘挚等,是新法的反对派,其描述王安石变法开始后的情景:

材料六:

今介甫为政,尽变更祖宗旧法……使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士吏兵农工商僧道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居。

——司马光《传家集》卷60

两三年间,开阖动摇,举天地之间无一民一物得安其所者……数十百事交举并作,欲以岁月变化天下。

——刘挚《忠肃集》卷3

教师出示材料七,以“南宋时人批评王安石变法的理由是什么?”设问,引导学生提取“靖康之变”“乱天下”等关键信息,了解宋高宗、士大夫等将北宋灭亡归咎于王安石变法的原因。

材料七:

(宋高宗赵构)“安石之学杂以霸道,欲效商鞅富国强兵。今日之祸(靖康之变),人徒知蔡京、王黼之罪,而不知天下之乱,生于安石。”

——[南宋]吕祖谦《赠左通议大夫王公行状》

天下方翘首望太平,(安石)乃尽坏祖宗法度。聚敛毒民,生事开边,卒乱天下。

——[南宋]黄震《黄氏日抄》

教师出示材料八,以“明太祖朱元璋和清朝学者赵翼是从什么角度评判王安石的?材料七与材料六的观点是否能相互印证?”为设问,引导学生去对比将王安石变法置于不同时空背景下的解释、批评的角度,思考不同视角背后的时代语境:不与民争利、用人问题。

材料八:

昔汉武帝用东郭咸阳、孔仅之徒为聚敛之臣,剥民取利,海内苦之;宋神宗用王安石理财,小人竞进,天下骚然。此可为戒。

——明太祖朱元璋

王安石以新法害天下,引用奸邪,更张法令,驯至靖康之难,人皆咎安石为祸首,而不知实根柢于神宗之有雄心也。

——[清]赵翼《廿二史札记》

教师出示材料九,以“与两宋、明清时期对王安石变法的批评有所不同,当代史学家多赞许王安石变法,这是什么原因呢?”,引导学生认识史料因作者立场、观察角度、时代背景而具有不同的证史价值。

材料九:

安石新政,虽属失败,毕竟在其政制的后面,有一套高远的理想……如保甲制度等,则欲造成一个兵农合一、武装自卫的社会。

——钱穆《国史大纲》[](1939年写完,1940年出版)

其改革之总用意,亦为富国强兵,以雪契丹之耻……即其各法,亦多有远见之明,此固非“不扰民”之哲学所赞许,却暗合近代国家之所以为政也。

——傅斯年《中国民族革命史》,未刊手稿[](著于20世纪30年代中后期)

值得注意的是,置于文字史料后的说明,也是给读者的一种提示。读者要看到钱穆、傅斯年对王安石变法用意的肯定,20世纪30年代中后期的中国正面临着日本全面侵华的民族危机,所以“富国强兵”、抵御外寇是很有必要的。由此来看,置于史料前或史料后的文字说明,是帮助我们理解史料所处时代背景的重要参考。

三、史料实证基本原则

结合上文的目标分解、教学案例论述,对史料实证的一些基本方法、原则可总结如下:

(一)区分史料类型

从史料的表现形式上着手,区分为文献、实物、图像和口述史料等;从史料的价值出发,分为直接、间接史料;从史料的形成动机来看,分为有意、无意史料。还有,史料的分类是存在交叉重叠的,如甲骨文、秦汉竹简既是实物也是文献史料。

(二)提取史料信息,标注关键词句

史料信息提取是史料实证中的重要环节,可以为判断不同史料的证据价值、运用史料进行教学提供依据。提取史料信息,主要是阅读史料原文,提取史料中的多种信息,如史料出处、时间、地点、人物、事件等。此外,在解读历史地图、数据图表时,引导学生从图名、图例说明等关键信息入手;在运用历史漫画时,也要看图名、观察局部细节,还要结合时代背景和其它史料,来分析地图、数据表格中蕴含的历史信息。

(三)判断史料的证史价值,关注史料的主体性、证据性

不同类型史料有不同的证史价值。判断史料的证据价值,可以分为判断史料证据价值的高低和史料具有怎样的证据价值两个部分。常见的文献、实物史料,多是当时或接近当时的人留下的,可直接与历史事件建立联系,价值较高。诗词、小说、绘画等艺术史料,有虚构、夸张成分在内,但也反映了作者所处时代及其对历史事件的主观认识。而运用口述史料中的回忆录和采访记录时,由于是事后回忆,可能存在记忆偏差,需与其它类型材料互证,避免“孤证不立”。

(四)重视不同立场、不同视角史料的互证,架构证据链条,综合分析运用

同一史事,有不同角度、不同立场的史料。同一史料,还有不同的解释与评价,大致可分为当事人、当时人、后世人的跨时段评价等。通过对同一史事不同来源的史料,就其事实根据和动机进行分析比较,或者对不同类型、不同观点的史料进行综合比较和批判性分析,从多个角度来理解历史事件和史料作者意图,还可以在不同文本表述中提取直接或间接信息、正面或反面信息,构建完整的证据链条,尽可能地重现真实的历史。

总的来说,历史学科核心素养导向下的教学与评价,讲求史料实证,要求学生学会依靠可信史料了解和认识历史。在日常教学中,教师要让学生知道并懂得“史料”、“实证”在历史认识中的基础作用,把握史料来源。而学会恰当运用史料,有助于学生形成重证据的意识和处理历史信息的能力,做到“有一分证据说一分话”,养成史料实证精神。