《中国赋税制度的演变》的课堂教学设计

摘 要:“课程思政”是把“立德树人”作为教育根本任务的一种综合教育理念,为高中历史教学指明了理论知识、精神追求的方向。《中国赋税制度的演变》一课的教学以“课程思政”为核心立意,从计量史学、乡土史料、人物群像、制度创新、价值引领等路径深度挖掘,将赋税制度与国民关系紧密结合,起到了活化课堂、锤炼学生核心素养的效果。

关键词:高中历史 赋税史 课程思政

赋税史属于经济史层面,《中国赋税制度的演变》一课是高中历史选择性必修一《国家制度与社会治理》的重要章节,与《中外历史纲要》(上)的知识点紧密联动,其中“租庸调制、两税法、一条鞭法、摊丁入亩、关税、个税”等知识点在《纲要》(上)多处涉及,无不是深度挖掘,学术味浓厚,因此本课呈现出“容量大、跨度长、理解难”的教学特点。面对这样的现实,倘若从课程思政的理念出发,基于史学核心素养重新整合教学资源,充分调动学生的课堂积极性,赋税史教学也能深入浅出,精彩纷呈。

一、以计量史学理解时代变迁

唯物史观是高中历史核心素养的基础,是学生立德树人培养宗旨的根本,但对唯物史观的理解,不少学生还停留在空洞概念层面。马克思主义将人类历史分成五种社会形态,本课涉及古代中国、民国、新中国三个时期,在不同的时代何以赋税理念、赋税种类、赋税效果存在差异?通过计量史学这一有力武器,将有助于学生厘清赋税所反映的时代变迁。

问题探究一:根据教材完善表格(略),整理统计中国各个朝代的征税标准,你能发现什么规律?

师生共识:中国古代封建社会早期以人头税为主,后期以田亩和资产为主,人头税逐渐废除。而田亩自始至终都作为征税标准,说明在封建社会土地是最重要的社会资源。随着时代的变迁,商品经济发展,政府对百姓的人身控制逐渐放松,社会流动性增强。

问题探究二:根据统计表,解读晚清赋税的变化及原因?

师生共识:表格数据统计了自鸦片战争到辛亥革命的晚清财政状况,清晰反映了田赋比重大大下降,而关税收入有所上升的现象。说明了近代中国被卷入资本主义世界市场,海洋时代的来临,商业资本取代土地成为重要社会资源,中外贸易频繁。同时也侧面反映了近代中国关税自主权被洋人把持,导致关税占整个财政结构的总体比例不高。

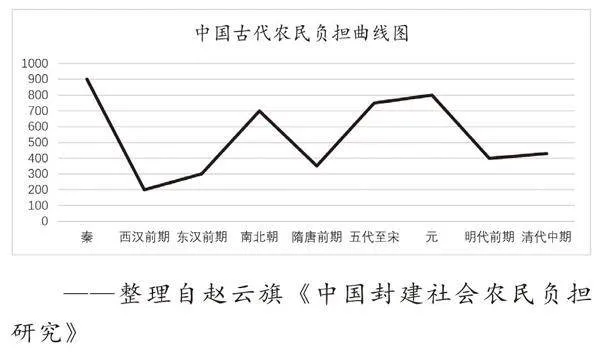

此外,课堂还展示了汉朝耕地与赋税统计表、中国古代农民负担曲线图、新中国个税起征点变迁图等,通过数据定量分析,让经济史趋于精确,从而将教材涉及的三个时期重构为“农耕时代、海洋时代、全新时代”,并且围绕赋税,揭示在不同时代下,国家与人民的关系,从而让学生更加清晰地把握时代变迁特征。

二、以乡土史料体味民生疾苦

唯物史观认为“人民群众是历史的创造者”,中国共产党向来把民生问题放在首位,但生活在现代都市的学生却很难体味古代百姓赋税之重。因此,创设情境神入历史无疑是课堂教学的巧妙手段。由于本节公开课是跨省开设,面向四川学生,于是我特意选取了孩子们熟悉的乡土人物史料引起他们的共鸣——清朝“四川三才子”之一、高官李调元的《卖田说》,来切身体会什么是古代赋税:

计十亩之田……每十亩征银三分,每分加平三分三厘,则一钱矣。虽国课应完,犹可支也。而官府每遇大役,则按粮令乡保加派,每钱加至一两,犹可支也。每岁加派十次、二十次不等,则叠至十两、二十两矣。凡遇过差、公馆、驿马、酒水、门包、长随、书吏、衙役、夫轿,皆于是乎出。而乡约又借官私派,凡自用、置田、修屋、饮食、衣服,亦于是乎出……

是又不然。君尝为达官,有直声,官犹待以礼也。租有家丁代完,粮差不敢追也。又例免差徭,里正不敢及门也。所冀者,须世世子孙读书有官耳!

——《童山文集》卷十一

《卖田说》是李调元晚年告老还乡之时,偶遇发小王泽润,两人之间发生的一番对话。从老师的讲解中可知,身为普通农民的王泽润打算变卖自家田产,李调元大惑不解,苦劝自己的朋友不要卖田,于是“老王”给他算了一笔账:官府实际征收的税额,是法定税额的一百倍!在课堂上,当学生在老师的带领下得出这个结论时,不少学生面色凝重——历史的细节居然如此残酷。李调元得知这样的情况也想卖田,在材料二中,“老王”又给大家上了一课:做过大官的赋税怎么会和升斗小民一样?在古代,读书做官自然就能享受种种特权!从乡土史料中,学生真切感受到了“康乾盛世”实际上只是统治阶级的盛世,所谓“轻徭薄赋”,往往只停留在封建士大夫的理想中罢了。

三、以人物群像彰显家国情怀

2019年新春团拜会上,习近平总书记深情地说:“我们要在全社会大力弘扬家国情怀,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬爱国主义、集体主义、社会主义精神,提倡爱家爱国相统一,让每个人、每个家庭都为中华民族大家庭作出贡献。”因此,家国情怀是课程思政的重要内容之一。[1]近代中国是一部屈辱史,但更是一部抗争史,哪怕赋税这么一个小小的社会横切面,也能看出近代中国社会各阶级救亡图存的努力,爱国主义原是本能。

材料:

1919年,巴黎和会上,北洋政府首次提交了要求“恢复关税自主权”的提案。

1921年,彭德怀在湖南秘密组织“救贫会”,提出“废除不平等条约,收回海关、租界,取消领事裁判权”。

1922—1925年,北洋政府在华盛顿会议等第二、第三次提出关税自主,宣告失败。

1927年,南京国民政府外交部长伍朝枢发表收回关税自主权的宣言, 遭到列强的强烈反对。

1928年,南京国民政府掀起“改订新约”运动,财政部长宋子文、外交部长王正廷经过与列强艰苦的谈判,除日本外, 均与中国缔结了平等互惠的关税新约, 允许中国恢复关税自主权。

——吴正俊《旧中国收回关税自主权的艰难历程》

问题探究:近代中国人前赴后继收回利权的原因?

自《南京条约》签订以来,中国便丧失了关税自主权,不仅便利了列强的经济侵略,中国海关更是被外国人把持了半个世纪之久。从材料中可以看出无论是北洋政府、共产党员、国民政府、有识之士,无不在拼尽全力收回利权。抛开政治的功利因素,近代中国人民族意识觉醒、主权意识增强是无可置疑的原因。有学者指出“人”才是历史研究的核心,而且这里的人是复数的,也就是关注社会群体,在历史的关键时刻,个人、群体的表现对历史的走向也起着至关重要的作用。[2]因此近代中国是孱弱的,但国民性是昂扬向上的,“民志不可夺”,这种穿透历史的深邃的家国情怀,值得后人永远铭记。

四、以制度变革汲取中国智慧

课程思政的理念要求培养学生的“四个自信”,其中无论是制度自信还是文化自信,都需要从中国历史的长河中去汲取营养。只有深刻理解古代国家治理体系、制度变革的创新,才能贯通苦难辉煌的过去、珍惜日新月异的现在、开辟光明宏大的未来。

在农耕时代,政治改革家为了富国强兵,不断进行着赋税制度创新。比如从租庸调制到两税法,只有深刻理解了租庸调制的基础——均田制的概念,了解土地兼并的状况,才能理解两税法的出现。只有把握了两税法的含义,才能理解两税法简化征税名目、扩大征税对象、放松对农民的人身控制等一系列影响。其他如明朝一条鞭法、清朝摊丁入亩,都可以为后世赋税改革带来启发与借鉴。

新中国成立后,中国不仅完全收回了关税自主权,且成立了人民自己的海关。课堂教学上将古代繁体“关”字与中国海关徽标相比较,能够非常直观生动地让学生感受到什么是中国共产党的政治智慧。古代的“关”字形象是一扇布满铁钉的大门,代表的是国内关税,而一个国家如果关卡林立,一定会阻碍商品经济的发展。1950年,新中国成立不久,中央人民政府海关总署向全国征集关徽设计方案,最终徽标一直沿用至今。其中金色的钥匙象征海关掌握在人民手中,右边的赫尔墨斯之杖是古希腊商神的象征,代表国际贸易。学生从中解读出了国家治理理念的变化:从旧社会的闭关锁国,到新中国的开放贸易,无论是意识形态较浓的建国初期,还是改革开放新时期,中国共产党人都以宽广的胸襟积极吸纳世界优秀文化,再依据国情,不断贡献出具有中国特色的社会治理方案。

五、以古今对照筑牢价值认同

有学者指出:“在专业课程教学过程中,思政元素融入时需要避免传统思政课程宏大叙事、严肃过度等话语特征。”[3]而历史教学以其生动性、鲜活性、真实性成为课程思政的最佳平台,所谓润物细无声,小切口,大故事,在一段段娓娓道来的史料品读中,学生的逻辑思维得到锻炼,理想信念得到增强。

在与学生分享完中国古代赋税制度的基本情况后,出示“中国古代农民负担曲线图”,通过小组合作方式,探讨中国古代农民负担存在怎样的规律及原因?

通过研究上图,学生发现,秦朝的农民负担为历代最重,无愧“暴秦”的称号;在具体的某一朝代内部时段,呈现前轻后重的趋势;结合图表中“南北朝”“宋元”等时段数据高企的现象,可以推导出在分裂战乱的年代,赋税往往会更加沉重。因此结合所学知识,学生能够分析出相关原因:封建专制皇权不断强化、官僚系统膨胀、腐败加剧,徭役负担无休无止、正税之外随意增加杂税等。此时教师提醒学生深入思考,为何在每一个封建王朝初期,赋税会有所减轻?学生很自然地得出“吸取前朝灭亡的教训”。然而,随着时间的推移,封建统治者逐渐忘却了“轻徭薄赋、以民为本”的理念;可见,中国共产党人提出“不忘初心”的口号,是多么难能可贵——只有牢记以民为本,才能跳出历史周期率,确保党长期执政和国家长治久安。

在改革开放新时期,党和国家时刻心系人民,于2006年彻底取消农业税。通过展示《告别田赋鼎》图片,让学生感受万千农民激动之心情,对中国共产党的感念之情,学生得出了“农民负担大大减轻、国家支持农业发展的结论”;近年来,个税起征点不断提高,从1980年的800元提高到了2018年的5000元,学生从中解读出的是“人民生活水平不断提高、个税能够调节贫富差距维护社会稳定”这些信息。此时贯通全篇,回到本课核心立意,赋税连接国与民,如果农耕时代是“帝国牧民”、海洋时代是“弱国志民”,那么在今天这样一个全新时代,就是“强国富民”!

从思政课程到课程思政,不仅是党对教育事业的一项深刻变革,更对广大一线教育工作者提出了新的要求。作为历史教师,我们应当主动转变观念,加强对教育教学的研究,领悟党和国家的方针政策,将史学核心素养与立德树人紧密结合。史学启智,思政润心,借着课程思政的春风,广大师生必将在新时代教育舞台上唱响更加华美的乐章。

【注释】

[1] 顾玲玲:《高中历史课程思政教育与教学实践》,《亚太教育》2023年第3期,第94页。

[2] 成一农、孔庆贤:《“人”才是历史研究的核心——从“历史书写研究”谈起》,《世界历史评论》2022年第1期,第250页。

[3] 马西平:《推动新时代课程思政高质量发展》,《中国教育报》2023年12月14日第7版。